Abstraction SF

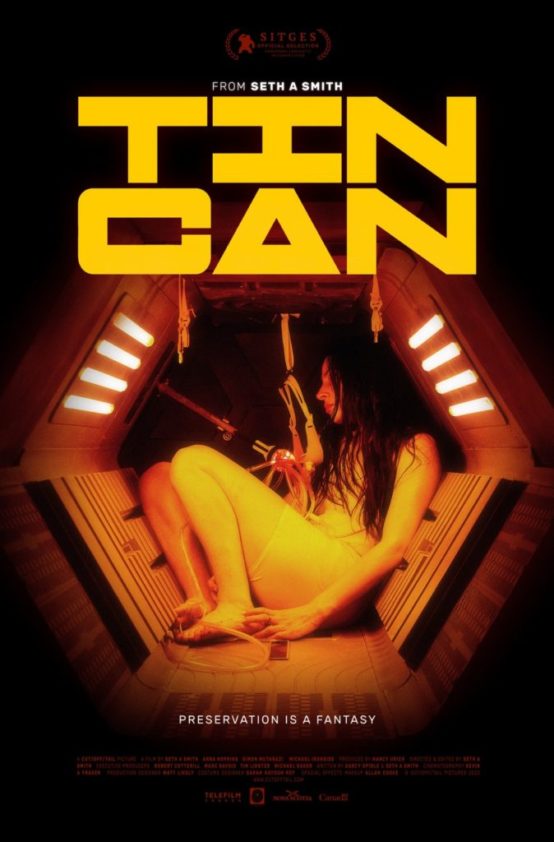

Le film du canadien Seth A. Smith semblait s’inscrire dans la lignée du Possessor de Brandon Cronenberg vu l’année dernière sur le même écran. Une froideur toute canadienne toujours à mi-chemin entre l’hermétisme et la fascination. Possessor avait partagé, l’auteure de ces lignes avait été complètement embarquée, et la vision de Tin Can fait en effet penser à une mouvance canadienne à l’abstraction froide, coupante et dans le meilleur des cas glaçante.

Le film du canadien Seth A. Smith semblait s’inscrire dans la lignée du Possessor de Brandon Cronenberg vu l’année dernière sur le même écran. Une froideur toute canadienne toujours à mi-chemin entre l’hermétisme et la fascination. Possessor avait partagé, l’auteure de ces lignes avait été complètement embarquée, et la vision de Tin Can fait en effet penser à une mouvance canadienne à l’abstraction froide, coupante et dans le meilleur des cas glaçante.

Le film démarre sur une découverte scientifique encourageante : alors que la majeure partie de la population est en proie à un virus incurable aux conséquences présentées comme non mortelles mais dramatiques, une jeune chercheuse, parasitologue dévouée à la lutte contre ce virus, met au jour un moyen de s’en protéger. Les échos avec la pandémie actuelle s’arrêteront là, car dans la foulée de cette introduction, nous retrouvons l’héroïne enfermée dans une chambre de suspension de vie, une cellule qui s’avérera adopter la forme, littéralement, d’une boîte de conserve – a « tin can » en anglais.

Débute alors une errance hyper stylisée, très inquiétante, aux frontières de l’énigme. Si le film n’est pas un huis-clos – l’héroïne sortira de sa prison et des flash backs réussis nous donneront quelques éléments afin de reconstituer le puzzle qui s’étale sous nos yeux – la partie claustrophobe occupe tout de même une partie importante du métrage. Seth A. Smith opte pour un style minimaliste, nous enfermant complètement avec Fret (très convaincante Anna Hopkins), multipliant les gros plans anxiogènes sur son visage douloureux et suppliant, ainsi que sur ses pieds, baignant dans l’eau et semblant se desquamer – une bonne partie de l’inquiétude générée par le film provient d’ailleurs de cette évocation des effets de la maladie.

À mesure que Fret cherche à comprendre pourquoi elle a ainsi été enfermée et comment se libérer, elle entre en communication avec d’autres personnes apparemment dans le même cas qu’elle. Le scénario restera volontairement vague sur les raisons de leur enfermement, renforçant encore le danger qui les menace, sujet à de multiples interprétations, autant de la part des personnages que de la nôtre. Semblent réunis dans les boîtes, outre Fret, son mari, que cette dernière avait surpris en plein adultère, et un petit garçon qui avait contracté la maladie et était gardé en observation en milieu stérile. Mais un gigantesque flou entoure les relations entre les personnages, réduits à l’état de voix et de craintes et de cris, puisque la caméra reste focalisée sur Fret sans jamais nous montrer personne d’autre. Le procédé narratif, associé à une photographie très métallique, sombre, à une bande-son minimaliste et à des effets de mise en scène jouant avec la géométrie des décors, nous enferme dans un carcan cinématographique qui pourra soit laisser sur le bord de la route soit complètement captiver, voire hypnotiser.

On pourra tenter de reconstituer l’enchaînement des événements ou se laisser porter par la poésie glaciale du récit d’anticipation prenant forme sous nos yeux. Car il sera aussi question de chair. La cérébralité et l’opacité de l’intrigue dérivent peu à peu vers une body horror somptueuse, les effets du virus dépassant tout ce que l’on pouvait imaginer une fois qu’ils se matérialisent. On aboutit là aux scènes les plus marquantes du film, les corps en proie à une gangrène d’un genre particulier, entre répulsion et beauté.

Les teintes rouge et bleu laissent place lors du dernier acte à l’or, matériau autant protecteur que destructeur, seul rempart à la déchéance physique, mais au prix d’un sacrifice de l’âme mis en évidence lors d’une conclusion tétanisante. Tin Can est une expérience sensorielle atypique, addictive, demandant un lâcher-prise certain, récompensé par des visions puissantes et le sentiment d’avoir assisté à une forme moderne de SF, rendant extrêmement curieux de cette nouvelle vague canadienne faisant souffler un vent de froideur et d’horreur sur des thématiques universelles – la mort, la maladie, la peur – traitées d’une toute nouvelle manière. On en redemande.

Sans issue

Après un Adoration qui nous avait laissés sur notre faim malgré son beau sujet, Fabrice du Welz revient avec un film rugueux et fiévreux intitulé Inexorable. « Inexorable », c’est le titre d’un roman écrit par le personnage principal, Marcel Bellmer, interprété comme toujours brillamment par Benoît Poelvoorde, qui des années plus tard n’a jamais renoué avec le succès. Fraîchement installé dans le château de feu son beau-père, sa vie s’organise autour de l’écriture, qu’il tente de réapprivoiser, et aussi de sa femme Jeanne (c’est un plaisir de retrouver Mélanie Doutey) et de sa fille Lucie. Lorsque Gloria (c’était le prénom de l’héroïne d’Adoration et peut-être pourra-ton y voir une continuité…) leur ramène leur chien perdu, le couple se prend d’affection pour elle et finit par l’engager. Mais Gloria cache bien des secrets et semble fermement décidée à dynamiter le tableau en apparence idyllique présenté par la famille par laquelle elle a fait en sorte d’être adoptée.

Après un Adoration qui nous avait laissés sur notre faim malgré son beau sujet, Fabrice du Welz revient avec un film rugueux et fiévreux intitulé Inexorable. « Inexorable », c’est le titre d’un roman écrit par le personnage principal, Marcel Bellmer, interprété comme toujours brillamment par Benoît Poelvoorde, qui des années plus tard n’a jamais renoué avec le succès. Fraîchement installé dans le château de feu son beau-père, sa vie s’organise autour de l’écriture, qu’il tente de réapprivoiser, et aussi de sa femme Jeanne (c’est un plaisir de retrouver Mélanie Doutey) et de sa fille Lucie. Lorsque Gloria (c’était le prénom de l’héroïne d’Adoration et peut-être pourra-ton y voir une continuité…) leur ramène leur chien perdu, le couple se prend d’affection pour elle et finit par l’engager. Mais Gloria cache bien des secrets et semble fermement décidée à dynamiter le tableau en apparence idyllique présenté par la famille par laquelle elle a fait en sorte d’être adoptée.

On retrouve comme un parfum de Chabrol chez ces personnages issus de classes différentes, ce parasitage d’un personnage déclencheur, ces mystères de famille que l’on devine peu nobles et prêts à exploser une fois le nombre d’étincelles nécessaires réunies. De fait, l’intrigue d’Inexorable semble ne rien présenter d’original, mais de la même manière que ce sont dans les vieilles marmites que l’on fait les meilleurs plats, Du Welz parvient à insuffler à cette entreprise de destruction suffisamment de trouble pour captiver malgré les passages obligés que sont les fausses accusations ou les coups montés, portés par la naïveté apparente de Gloria, qui derrière sa docilité dissimule un plan désespéré.

La manière dont son venin s’immisce convainc, car le réalisateur belge mise dès le départ plus sur la douleur de ses personnages, moteur de leurs actes, que sur un quelconque suspense qui s’il était le seul enjeu paraîtrait convenu, attendu. De la même manière que son précédent film Alléluia fonctionnait finalement plus sur la psyché de ses protagonistes meurtriers que sur la question de savoir s’ils allaient continuer leur course assassine, Fabrice du Welz porte ici son focus sur les motivations, les raisons d’un comportement, les blessures qui conduisent à transgresser les règles, l’intériorité d’âmes en souffrance, au-delà de toute considération. Inexorable est une intrigue policière vue de l’intérieur et en cela Benoît Poelvoorde et Alba Gaia Bellugi, sur lesquels le récit se resserre peu à peu, apportent au film une sensibilité écorchée qui permet au film de se distinguer des autres films d’intrusion et de manipulation par cette dimension fragile prenant sa source dans un passé tumultueux, conflictuel.

Il faut se laisser porter par la mélancolie, l’énergie du désespoir d’Inexorable pour en apprécier pleinement les qualités, l’incandescence, cette manière de montrer des failles que le vernis social tente de recouvrir, de contenir, cette mise à nu de blessures que ni le temps ni les apparences ne peuvent guérir.

Vos yeux sont lourds…

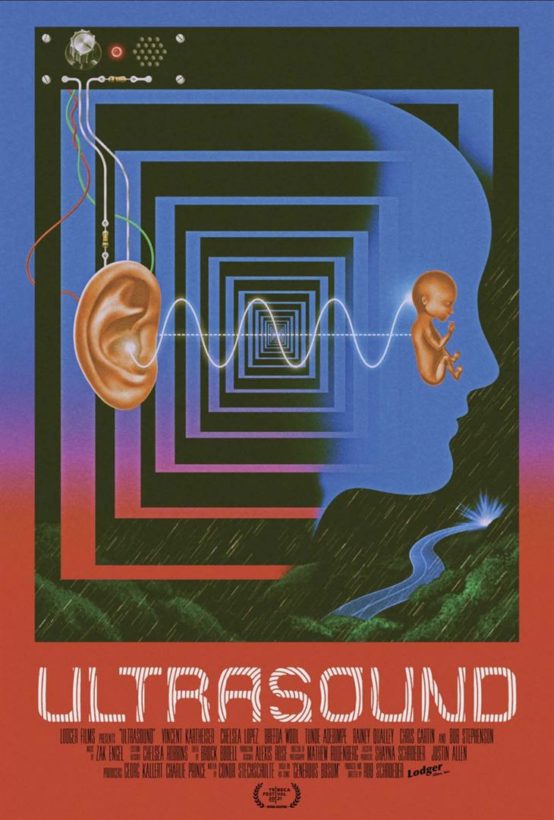

Le film de l’américain Rob Schroeder sonne d’autant plus comme une déception que l’intention twlight zonesque promise par l’intrigue et l’esthétique du film est en effet visible, mais non atteinte. Alors que l’histoire est censée nous égarer, c’est elle qui se perd dans des circonvolutions absconses, le tout étant mal ficelé, maladroit à défaut d’être vraiment raté. L’ouverture est intrigante : Glen échoue chez des inconnus très affables après avoir essuyé une crevaison sous une pluie diluvienne. Très vite, un ensemble d’éléments pas nets du tout se met en place : le comportement de son hôte, des troubles de la vision, une drôle d’impression, et ce climax de la soirée lorsque Art demande le plus simplement du monde à Glen de rejoindre sa propre femme Cyndi dans leur chambre, version cocasse du classique horrifique « Mais où suis-je tombé ? ».

Le film de l’américain Rob Schroeder sonne d’autant plus comme une déception que l’intention twlight zonesque promise par l’intrigue et l’esthétique du film est en effet visible, mais non atteinte. Alors que l’histoire est censée nous égarer, c’est elle qui se perd dans des circonvolutions absconses, le tout étant mal ficelé, maladroit à défaut d’être vraiment raté. L’ouverture est intrigante : Glen échoue chez des inconnus très affables après avoir essuyé une crevaison sous une pluie diluvienne. Très vite, un ensemble d’éléments pas nets du tout se met en place : le comportement de son hôte, des troubles de la vision, une drôle d’impression, et ce climax de la soirée lorsque Art demande le plus simplement du monde à Glen de rejoindre sa propre femme Cyndi dans leur chambre, version cocasse du classique horrifique « Mais où suis-je tombé ? ».

Après ce début plutôt bien engagé, le film tombe dans l’écueil de vouloir être trop intriguant, en isolant à l’excès des événements en réalité reliés entre eux. Une piètre vision du mystère et du suspense. Au bout de quelques scènes, notre intérêt une fois éveillé, c’est l’ennui qui s’installe, voire le sentiment de se faire rouler par une narration à l’opacité factice. Oui, on aura repéré que cette jeune nageuse est enceinte alors que son reflet dans le miroir ne l’est pas. Oui, on se sera demandé avec une grande curiosité pourquoi le personnage de Shannon apprend et récite des phrases que nous avons déjà entendues dans la bouche de Glen et Cyndi, oui, oui et oui, mais il aurait fallu nous entrouvrir un peu plus grand la porte afin que l’on puisse entrer.

C’est d’autant plus dommage que le sujet du film est intéressant, celui de la suggestion mentale et du pouvoir de certaines fréquences sonores sur le cerveau, mais on retombe dans les clichés avec cette dimension de chercheur bafoué dont les expériences ont été reprises par quelqu’un d’autre, et cette tentative d’empêchement d’un scandale politique, qui auraient pu être prenantes si elles n’étaient pas aussi mal mises en scène, dans un récit et une photographie trop lisses, et agencées, les deux axes narratifs souffrant là encore d’une prétention de montage et de narration révélant une volonté d’originalité qui en en faisant trop devient particulièrement malhabile voire incompréhensible. Malgré le soin apporté à certains détails et une interprétation de qualité, Ultrasound est un « mind fuck » raté, ou comment perdre en route son auditoire alors qu’on souhaitait au contraire l’hypnotiser.

Morte saison

Alléchés par des promesses lovecraftiennes justifiant à elles seules le déplacement, nous nous rendîmes à la projection du film de Mickey Keating le cœur plein d’allégresse et d’espoir fantasmatique… que nous avons rapidement et durablement ravalés devant ce spectacle décousu, piètrement interprété et tellement banal. La scène d’introduction, récit plein de douleur, profil caméra, d’une femme en proie à ses démons, a juste le temps de nous intriguer, avant que la situation rebattue d’un jeune couple échouant sur une île coupée du monde, où règne une atmosphère taciturne et peu engageante, n’occupe le récit de manière convenue et peu palpitante. Et ce n’est pas l’héroïne, brunette BCBG qui ne quittera jamais son imper, qui parviendra à nous embarquer dans cette histoire de malédiction familiale aussi inintéressante que longuette.

Alléchés par des promesses lovecraftiennes justifiant à elles seules le déplacement, nous nous rendîmes à la projection du film de Mickey Keating le cœur plein d’allégresse et d’espoir fantasmatique… que nous avons rapidement et durablement ravalés devant ce spectacle décousu, piètrement interprété et tellement banal. La scène d’introduction, récit plein de douleur, profil caméra, d’une femme en proie à ses démons, a juste le temps de nous intriguer, avant que la situation rebattue d’un jeune couple échouant sur une île coupée du monde, où règne une atmosphère taciturne et peu engageante, n’occupe le récit de manière convenue et peu palpitante. Et ce n’est pas l’héroïne, brunette BCBG qui ne quittera jamais son imper, qui parviendra à nous embarquer dans cette histoire de malédiction familiale aussi inintéressante que longuette.

L’ambiance est travaillée, brumeuse, mais ne s’égare jamais plus loin que le cliché de l’aura de mystère censée coller des frissons qui ne seront au final que des sensations bon marché, et en définitive rien ne va dans ce métrage se prenant un peu trop au sérieux alors qu’il n’apporte rien de neuf. Même si comparaison n’est pas raison, on mesure la vacuité du projet en se remémorant la récente mini série de Dennis Kelly et Félix Barrett, The Third Day, avec Jude Law dans le rôle-titre, qui hissait la folk horror à son sommet. Le hors saison fait ici du hors-piste et l’on ne saurait vous conseiller de partir en randonnée en ces contrées.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).