Salve de retours tardifs sur les films projetés à l’Etrange Festival lors de laquelle nous abordons deux films rares et quelque peu perturbés programmés dans les Cartes blanches d’invités de cet incontournable cinéphile, ainsi qu’un chef-d’œuvre diffusé en avant-première et d’ores et déjà taillé pour un futur succès.

Duffer, réalisé et produit en 1972 par les Britanniques Joseph Despins (également monteur) et William Dumaresq (également acteur et scénariste) n’avait jamais été projeté en France avant cette édition de l’Etrange Festival ; on pourrait presque le comprendre au regard de sa bizarrerie déstabilisante, du froid malaise qui suinte par chacun de ses pores. Programmée dans la Carte blanche de Cosey Fanni Tutti, figure de proue de l’avant-garde musicale anglaise définissant ce film lors de sa présentation comme « le plus étrange qu’elle ait jamais vu » (nous l’avons donc vu au bon endroit), cette œuvre est un regard expressionniste, violent, carburant au malaise des faubourgs londoniens marginaux des années 70.

Duffer, réalisé et produit en 1972 par les Britanniques Joseph Despins (également monteur) et William Dumaresq (également acteur et scénariste) n’avait jamais été projeté en France avant cette édition de l’Etrange Festival ; on pourrait presque le comprendre au regard de sa bizarrerie déstabilisante, du froid malaise qui suinte par chacun de ses pores. Programmée dans la Carte blanche de Cosey Fanni Tutti, figure de proue de l’avant-garde musicale anglaise définissant ce film lors de sa présentation comme « le plus étrange qu’elle ait jamais vu » (nous l’avons donc vu au bon endroit), cette œuvre est un regard expressionniste, violent, carburant au malaise des faubourgs londoniens marginaux des années 70.

Duffer (Kit Gleave) vit dans un monde scindé : il fréquente Louis Jack (Dumaresq, donc), homme plus âgé aux fantasmes de plus en plus extrêmes, de plus en plus brutaux, et dont le personnage éponyme ne parvient pas à s’émanciper, et Your Gracie (Erna May), prostituée dont il est plus que proche, faisant office de havre de paix, de tendresse et de raison. Mais comme chacun le sait, lorsque la raison et la pulsion s’affrontent, la seconde a souvent le dernier mot. Et Duffer de tomber enceint de Louis Jack, d’accoucher littéralement « à vide » puisque l’enfantement entre deux hommes ne peut pas donner grand-chose, puis de voler un bébé dans la rue pour assouvir leur besoin de maternité et de paternité… Et le spectateur d’assister à une plongée dans l’aliénation la plus intense, effrayante, scandée par les hurlements du personnage de Louis Jack, face à laquelle nous ne pouvons nous sentir qu’impuissants du fait que les deux réalisateurs font tout pour nous mettre à distance par le biais d’un dispositif narratif particulièrement retors. Le récit nous est en effet intégralement donné en voix off, Duffer nous racontant son histoire en post-synchronisation, allant jusqu’à imiter avec conviction son compagnon violent en adoptant une voix éraillée, aigrelette, hurlante pour le moins terrifiante. C’est par ce dispositif très particulier que toute la puissance anxiogène de Duffer s’exerce, faisant tout à la fois de son récit un passé inamovible, observé et analysé à rebours par son principal protagoniste, et l’expression d’un dédoublement de personnalité de la part de Duffer. Ce qui nous renvoie à une question qui semble capitale : si la marginalité londonienne seventies telle qu’elle nous est décrite exista bel et bien, ne pouvons-nous pas mettre en doute l’existence du psychotique Louis Jack, concrètement introduit à l’écran par la grâce du récit que Duffer nous en fait, parlant par l’intermédiaire d’une autre voix que la sienne et n’agissant jamais à l’air libre ?

De ce point de vue, le film de Despins et Dumaresq se fait certainement grand récit d’aliénation sociale, sans le dire clairement (jamais Duffer ne parle explicitement de folie) mais parsemant par-ci par-là de troublants indices de ce dédoublement de personnalité. Envisageant cette hypothèse, le long métrage se fait clinique, scabreux, bien aidé en cela par l’usage d’un noir et blanc à gros grain salissant sciemment l’environnement des personnages. Par son ironie mordante, par la brutalité de la caractérisation du (ou des) personnage(s) au sein d’un quartier délabré et interlope, par sa volonté de glaciation presque surréaliste de la mise en scène et, ce faisant, des affects de ceux qui la peuplent, Duffer évoque avec une grosse vingtaine d’années d’avance l’atmosphère maladive, déphasée, parfaitement aliénée des romans de Chuck Palahniuk. Non sans quelques longueurs le faisant parfois sombrer dans une léthargie problématique, ce long métrage reste cependant assez bizarre et troublant pour imprimer durablement son empreinte en celui qui le voit.

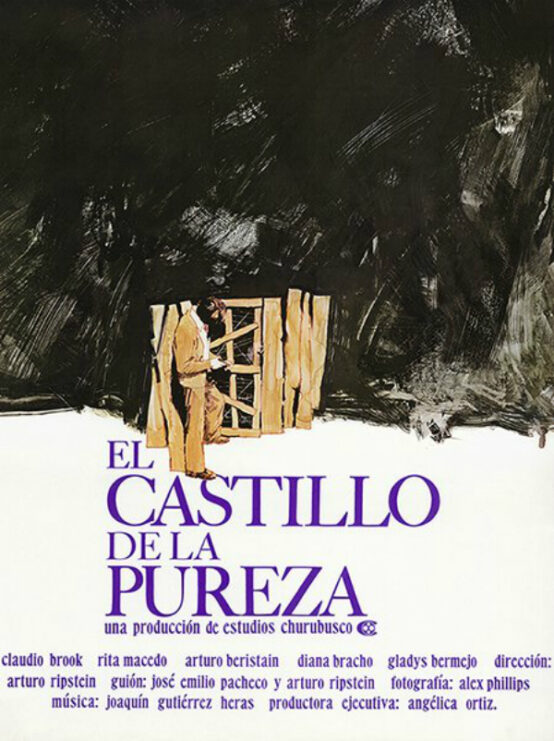

Non moins dérangeant mais un cran au-dessus du précédent grâce à la solidité de sa réalisation et de sa scénographie (le lieu est filmé comme une sorte de scène de théâtre totalement diffractée), le second long métrage d’Arturo Ripstein, Le Château de la pureté (1973), aussi beau que noir, raconte lui aussi l’histoire d’un esprit qui sombre dans la folie la plus furieuse et dangereuse. Gabriel (Claudio Brook) est entrepreneur d’une fabrique de mort-aux-rats. Sa femme Beatriz (Rita Macedo) se soumet entièrement à son commandement, ainsi que leurs trois enfants Porvenir (Arturo Baristain), Utopia (Diana Bracho) et Voluntad (Gladys Bermejo). Ces derniers n’ont jamais vu d’autre décor que celui de leur maison, demeure encerclant une cour intérieure où la pluie semble aussi tenace que dans les romans de SF tourmentée des frères Strougatski ; à l’exception de ce père autoritaire, aucun membre de la famille n’a le droit de franchir la porte donnant accès à l’extérieur et au monde réel, bien trop chargé en méchanceté, crasse, obscénité et vilenie pour ne pas porter atteinte à la pureté de cette famille. Lorsque les deux plus grands enfants voient leurs sens se réveiller et l’envie de s’émanciper devenir de plus en plus impérieux, le très puritain Gabriel se change en une sorte de despote domestique, prêt à tout pour garder sa famille sous son absolu contrôle.

Non moins dérangeant mais un cran au-dessus du précédent grâce à la solidité de sa réalisation et de sa scénographie (le lieu est filmé comme une sorte de scène de théâtre totalement diffractée), le second long métrage d’Arturo Ripstein, Le Château de la pureté (1973), aussi beau que noir, raconte lui aussi l’histoire d’un esprit qui sombre dans la folie la plus furieuse et dangereuse. Gabriel (Claudio Brook) est entrepreneur d’une fabrique de mort-aux-rats. Sa femme Beatriz (Rita Macedo) se soumet entièrement à son commandement, ainsi que leurs trois enfants Porvenir (Arturo Baristain), Utopia (Diana Bracho) et Voluntad (Gladys Bermejo). Ces derniers n’ont jamais vu d’autre décor que celui de leur maison, demeure encerclant une cour intérieure où la pluie semble aussi tenace que dans les romans de SF tourmentée des frères Strougatski ; à l’exception de ce père autoritaire, aucun membre de la famille n’a le droit de franchir la porte donnant accès à l’extérieur et au monde réel, bien trop chargé en méchanceté, crasse, obscénité et vilenie pour ne pas porter atteinte à la pureté de cette famille. Lorsque les deux plus grands enfants voient leurs sens se réveiller et l’envie de s’émanciper devenir de plus en plus impérieux, le très puritain Gabriel se change en une sorte de despote domestique, prêt à tout pour garder sa famille sous son absolu contrôle.

Le film de Ripstein est un film d’épouvante domestique choisi avec cohérence dans le cadre de sa Carte blanche par Dominik Moll, réalisateur qui fit du cercle familial ou amical et de l’anxiété qu’il peut susciter la sève de ses premiers films (Harry, un ami qui vous veut du bien [2000] ; Lemming [2005]). Le Château de la pureté ne raconte en effet rien d’autre que le récit d’un croque-mitaine à figure humaine, un monstre rôdant dans son antre à l’intérieur duquel il aurait enfermé des enfants simultanément adorés et détestés jusqu’à la folie. Huis clos misant entièrement sur l’idée même de réclusion et sur l’immobilité de ses personnages, le film se concentre alors sur les évolutions de l’aliénation de ce père dictateur au sein d’une certaine forme d’utopie totalitaire (Utopie est d’ailleurs le prénom de l’une des filles), fabriquant sa propre mort-aux-rats, conservant les cheveux coupés au fil des années sur le crâne de ses enfants (évocation claire du système nazi conservant les effets de ses victimes pour assouvir sa domination jusque dans leur intimité profonde), prônant à tout-va la pureté de la maison comparée à une impureté du monde extérieur qui ne proviendrait par ailleurs que du féminin. La violence paternelle s’accentuant par paliers (qui constituent la véritable structure narrative du film) se double de la violence de l’espace lui-même, la maison devenant l’instrument de punition de Gabriel, lieu clos séparé du monde par une lourde porte cochère, et elle-même abritant d’autres lieux de réclusion (chambres, geôles ressemblant peu ou prou à des cages pour animaux de ferme) ayant comme rôle de punir sans pitié les enfants qui ne respecteraient pas les règles puritaines établies unilatéralement par le père. Cette impression d’enfermement se confirme encore par le montage du film, entre autres par les plans d’ouverture nous faisant pénétrer dans cette prison dorée, série de six plans filmant toujours la même porte et les mêmes boîtes de conserve vides qui y sont reliées afin de servir d’alerte en cas de d’intrusion ou de sortie suspectes, chaque prise de vue fixe montrant l’issue de façon un peu plus éloignée ; ou lorsque le film lui-même semble tomber dans une sorte de puits horizontal, chaque instant faisant de la sortie de cet enfer une perspective de plus en plus lointaine et impossible.

Le film de Ripstein est un film d’épouvante domestique choisi avec cohérence dans le cadre de sa Carte blanche par Dominik Moll, réalisateur qui fit du cercle familial ou amical et de l’anxiété qu’il peut susciter la sève de ses premiers films (Harry, un ami qui vous veut du bien [2000] ; Lemming [2005]). Le Château de la pureté ne raconte en effet rien d’autre que le récit d’un croque-mitaine à figure humaine, un monstre rôdant dans son antre à l’intérieur duquel il aurait enfermé des enfants simultanément adorés et détestés jusqu’à la folie. Huis clos misant entièrement sur l’idée même de réclusion et sur l’immobilité de ses personnages, le film se concentre alors sur les évolutions de l’aliénation de ce père dictateur au sein d’une certaine forme d’utopie totalitaire (Utopie est d’ailleurs le prénom de l’une des filles), fabriquant sa propre mort-aux-rats, conservant les cheveux coupés au fil des années sur le crâne de ses enfants (évocation claire du système nazi conservant les effets de ses victimes pour assouvir sa domination jusque dans leur intimité profonde), prônant à tout-va la pureté de la maison comparée à une impureté du monde extérieur qui ne proviendrait par ailleurs que du féminin. La violence paternelle s’accentuant par paliers (qui constituent la véritable structure narrative du film) se double de la violence de l’espace lui-même, la maison devenant l’instrument de punition de Gabriel, lieu clos séparé du monde par une lourde porte cochère, et elle-même abritant d’autres lieux de réclusion (chambres, geôles ressemblant peu ou prou à des cages pour animaux de ferme) ayant comme rôle de punir sans pitié les enfants qui ne respecteraient pas les règles puritaines établies unilatéralement par le père. Cette impression d’enfermement se confirme encore par le montage du film, entre autres par les plans d’ouverture nous faisant pénétrer dans cette prison dorée, série de six plans filmant toujours la même porte et les mêmes boîtes de conserve vides qui y sont reliées afin de servir d’alerte en cas de d’intrusion ou de sortie suspectes, chaque prise de vue fixe montrant l’issue de façon un peu plus éloignée ; ou lorsque le film lui-même semble tomber dans une sorte de puits horizontal, chaque instant faisant de la sortie de cet enfer une perspective de plus en plus lointaine et impossible.

Film à la fois classique et baroque, d’abord proposé à Luis Buñuel qui avait alors transmis le projet au jeune Ripstein, Le Château de la pureté radiographie la folie furieuse d’un homme personnifiant celle d’un pouvoir mexicain autoritariste n’hésitant pas, à l’époque de la création du film, à tirer à balles réelles sur les manifestants réclamant un accroissement des libertés. Derrière le huis clos claustrophobe à l’esthétique quelque peu fassbinderienne se dissimule donc mal une parabole politique vitriolée sur le Mexique contemporain à sa création. Œuvre puissante.

En replongeant dans le Paris populaire du mitan des années 80, période où les montées concomitantes de la détresse sociale et de l’extrême-droite changèrent une certaine légèreté et une insouciance en une véritable violence politique (qui prit alors la forme de la brutalité physique la plus barbare), Les Rascals, premier long métrage de Jimmy Laporal-Trésor (qui avait déjà placé la barre très haut l’an passé avec son formidable court-métrage Soldat noir), sonde lui aussi à sa façon la dangerosité de notre époque. Les Rascals sont un petit groupe de petits mecs de quartier populaire faisant de la capitale leur terrain de jeu, de baston, de drague et d’ennui. Six amis soudés, reliés par leur envie de frime et, n’en déplaise à certains, par leur cosmopolitisme. Au détour d’une virée chez un disquaire, ils reconnaissent le type borderline qui avait méchamment tabassé deux d’entre eux quelques années auparavant alors qu’ils n’étaient que des gosses insolents, et lui rendent la pareille dans le magasin. Etincelle qui met le feu aux poudres : la sœur du disquaire, acoquinée avec l’idéologie d’extrême-droite, se lie à un groupuscule néo-nazi infiltré dans la faculté de droit de la Sorbonne. Les skinheads se lancent alors à la recherche des Rascals sans que ceux-ci n’en aient la moindre conscience.

En replongeant dans le Paris populaire du mitan des années 80, période où les montées concomitantes de la détresse sociale et de l’extrême-droite changèrent une certaine légèreté et une insouciance en une véritable violence politique (qui prit alors la forme de la brutalité physique la plus barbare), Les Rascals, premier long métrage de Jimmy Laporal-Trésor (qui avait déjà placé la barre très haut l’an passé avec son formidable court-métrage Soldat noir), sonde lui aussi à sa façon la dangerosité de notre époque. Les Rascals sont un petit groupe de petits mecs de quartier populaire faisant de la capitale leur terrain de jeu, de baston, de drague et d’ennui. Six amis soudés, reliés par leur envie de frime et, n’en déplaise à certains, par leur cosmopolitisme. Au détour d’une virée chez un disquaire, ils reconnaissent le type borderline qui avait méchamment tabassé deux d’entre eux quelques années auparavant alors qu’ils n’étaient que des gosses insolents, et lui rendent la pareille dans le magasin. Etincelle qui met le feu aux poudres : la sœur du disquaire, acoquinée avec l’idéologie d’extrême-droite, se lie à un groupuscule néo-nazi infiltré dans la faculté de droit de la Sorbonne. Les skinheads se lancent alors à la recherche des Rascals sans que ceux-ci n’en aient la moindre conscience.

Œuvre réaliste et romanesque, à mille lieues des facilités trop habituelles de ce genre en soi qu’est « le-film-de-violences-urbaines » (et dont Romain Gavras nous gratifie d’un nouvel exemple tout frais, d’une notoire imbécillité), ne cherchant jamais le chaos et sa qualité spectaculaire dont se repaissent aisément les cinéastes instrumentalisant la violence de la misère à fins de sensations fortes (Athéna, donc, ou encore Bac Nord de Cédric Jimenez l’année dernière), Les Rascals impressionne au contraire par la finesse de son approche, par la rigueur de l’écriture de ses personnages tous formidablement caractérisés, par sa manière finalement pas si fréquente et assez ambitieuse d’arpenter de front et équitablement les mondes des deux groupes antagonistes sans pour autant verser dans le manichéisme scolaire. Jimmy Laporal-Trésor parvient alors à trouver un équilibre aussi périlleux que précieux : prenant plutôt parti pour le gang des Rascals et pour le métissage qu’il abrite, faisant certes de sa plongée dans les réunions du groupuscule néo-nazi de grands moments de terreur pure, le cinéaste réussit cependant à ne jamais véritablement encenser ou condamner ses personnages, analysant la violence qui agite les deux mondes opposés comme provenant du contexte plutôt que des êtres eux-mêmes, touchés de la même façon par les conséquences de leurs actes (la larme du néo-nazi lors de sa dernière apparition s’avère bouleversante), eux-mêmes conditionnés par leur époque et aiguillonnés par des idéologues vociférants (le professeur de droit comme figuration eighties de ce que pourrait être Eric Zemmour aujourd’hui, conscience morale du fait de sa situation dans l’élite intellectuelle et par là même parfaitement flippant).

Œuvre réaliste et romanesque, à mille lieues des facilités trop habituelles de ce genre en soi qu’est « le-film-de-violences-urbaines » (et dont Romain Gavras nous gratifie d’un nouvel exemple tout frais, d’une notoire imbécillité), ne cherchant jamais le chaos et sa qualité spectaculaire dont se repaissent aisément les cinéastes instrumentalisant la violence de la misère à fins de sensations fortes (Athéna, donc, ou encore Bac Nord de Cédric Jimenez l’année dernière), Les Rascals impressionne au contraire par la finesse de son approche, par la rigueur de l’écriture de ses personnages tous formidablement caractérisés, par sa manière finalement pas si fréquente et assez ambitieuse d’arpenter de front et équitablement les mondes des deux groupes antagonistes sans pour autant verser dans le manichéisme scolaire. Jimmy Laporal-Trésor parvient alors à trouver un équilibre aussi périlleux que précieux : prenant plutôt parti pour le gang des Rascals et pour le métissage qu’il abrite, faisant certes de sa plongée dans les réunions du groupuscule néo-nazi de grands moments de terreur pure, le cinéaste réussit cependant à ne jamais véritablement encenser ou condamner ses personnages, analysant la violence qui agite les deux mondes opposés comme provenant du contexte plutôt que des êtres eux-mêmes, touchés de la même façon par les conséquences de leurs actes (la larme du néo-nazi lors de sa dernière apparition s’avère bouleversante), eux-mêmes conditionnés par leur époque et aiguillonnés par des idéologues vociférants (le professeur de droit comme figuration eighties de ce que pourrait être Eric Zemmour aujourd’hui, conscience morale du fait de sa situation dans l’élite intellectuelle et par là même parfaitement flippant).

Installant minutieusement ses pièces sur son échiquier scénaristique, le film prend dans son dernier quart les allures d’une tragédie d’une intensité dramatique hors du commun, montrant une violence qui ne se montrera que sous son jour le plus absurde, arbitraire, injuste, quelle que soit sa raison, celle ou celui qui l’administre, celle ou celui qui la subit, qu’elle soit individuelle ou systémique. Vingt minutes déchirantes qui achèvent de rendre essentiel Les Rascals, film magistralement interprété par un ensemble de jeunes comédiens tous plus épatants les uns que les autres, à la rigueur formelle jamais prise en défaut (la reconstitution des années 80 est remarquable, dissimulant avec grand talent la modestie du budget), et, surtout, ne rechignant pas à la complexité dans la construction de son récit et de ses personnages. Jimmy Laporal-Trésor est l’auteur d’un petit chef-d’oeuvre, et sans conteste de l’un des plus beaux (du plus beau ?) films de cette édition 2022 de l’Etrange Festival.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).