Nouveau retour sur la 28ème édition de l’Etrange Festival, où nous croiserons des policiers kazakhs chantant et dansant en chemise à fleurs, un agent de sécurité communiste voulant éviter la Damnation, ainsi que deux jeunes femmes désorientées par le monde et à la recherche d’elles-mêmes.

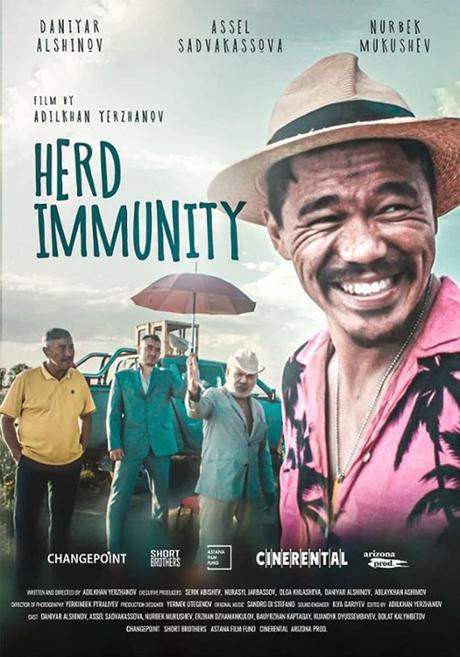

Deuxième film d’Adilkhan Yerzhanov projeté lors de cette édition 2022 de l’Etrange Festival, Immunité collective (Mondovision) s’avère plutôt mineur dans la filmographie du prolifique cinéaste kazakh. Cela est dû à une impression de redite au sein de son système, de ses motifs, de son récit privilégiant encore une fois flics corrompus un peu crétins, mafieux hauts en couleurs qui n’ont rien à envier aux personnages fanfarons de Kusturica, et décalage constant qui ressemble ici quelque peu à du remplissage poussif, à l’image d’une scène de trouble obsessionnel compulsif qui tire en longueur, d’autant plus pesante que si elle joue en son sein sur un humour de répétition habituel chez Yerzhanov, elle n’est elle-même pas répétée dans le reste du long métrage, tombant alors comme un cheveu sur la soupe. De ce point de vue, le burlesque absurde du réalisateur perd en efficacité, dévoilant la mécanique d’un cinéma qui tourne parfois à vide, accumulant à l’envi les effets comiques sans véritablement sembler savoir quoi en faire du fait d’un récit de trafics d’influence entrelacés trop confus.

Deuxième film d’Adilkhan Yerzhanov projeté lors de cette édition 2022 de l’Etrange Festival, Immunité collective (Mondovision) s’avère plutôt mineur dans la filmographie du prolifique cinéaste kazakh. Cela est dû à une impression de redite au sein de son système, de ses motifs, de son récit privilégiant encore une fois flics corrompus un peu crétins, mafieux hauts en couleurs qui n’ont rien à envier aux personnages fanfarons de Kusturica, et décalage constant qui ressemble ici quelque peu à du remplissage poussif, à l’image d’une scène de trouble obsessionnel compulsif qui tire en longueur, d’autant plus pesante que si elle joue en son sein sur un humour de répétition habituel chez Yerzhanov, elle n’est elle-même pas répétée dans le reste du long métrage, tombant alors comme un cheveu sur la soupe. De ce point de vue, le burlesque absurde du réalisateur perd en efficacité, dévoilant la mécanique d’un cinéma qui tourne parfois à vide, accumulant à l’envi les effets comiques sans véritablement sembler savoir quoi en faire du fait d’un récit de trafics d’influence entrelacés trop confus.

S’il est inférieur à nombre d’œuvres de son auteur, Immunité collective n’est cependant pas complètement à jeter aux orties, le rire yerzhanovien servant toujours de paravent à la noirceur d’un monde résolument impitoyable. Si son burlesque déjanté s’avère ici envahissant, il sert surtout de fusible permettant de supporter la violence des rapports humains qui y est dépeinte. Les brutales ruptures de ton, éclats de violence et/ou de détresse humaine d’une insondable tristesse, sont les plus belles scènes d’un film dont les excès comiques apparemment vides servent finalement de rampe d’accès à ces séquences parfois terribles (le capitaine de police annonçant officiellement la mort d’un suicidé au lieu d’appeler une ambulance pendant que ses deux adjoints tentent de sauver le pauvre homme).

Là se trouve peut-être la qualité véritable de ce long métrage finalement pas si anodin, fonctionnant au rire et à l’énergie du désespoir pour mieux souligner ses aspects dépressifs, le caractère implacable, inique d’un monde sans lois, où les policiers, en voie de clochardisation, obligés de racketter ceux qu’ils arrêtent pour mettre du beurre dans les épinards, n’ont pas d’autre fonction que de servir les intérêts des pègres locales ou bien les leurs, s’obligeant à se passionner pour la musique pop et pour un hypothétique spectacle de danse dont les répétitions émaillant le film ressemblent peu ou prou aux fameux « silly walks » des Monty Pythons, la distraction permettant de mieux oublier le désespoir profond qui les environne. De ce point de vue, la dernière scène du film laisse pantois par sa puissance dramatique, laissant voir comment la déshumanisation du monde, toute entière contenue dans un sourire désabusé et agonisant, triomphera toujours du burlesque, des apparences dilettantes et des chemises à fleurs dans le cinéma d’Adilkhan Yerzhanov, très fort même lorsqu’il est en deça des attentes.

Là se trouve peut-être la qualité véritable de ce long métrage finalement pas si anodin, fonctionnant au rire et à l’énergie du désespoir pour mieux souligner ses aspects dépressifs, le caractère implacable, inique d’un monde sans lois, où les policiers, en voie de clochardisation, obligés de racketter ceux qu’ils arrêtent pour mettre du beurre dans les épinards, n’ont pas d’autre fonction que de servir les intérêts des pègres locales ou bien les leurs, s’obligeant à se passionner pour la musique pop et pour un hypothétique spectacle de danse dont les répétitions émaillant le film ressemblent peu ou prou aux fameux « silly walks » des Monty Pythons, la distraction permettant de mieux oublier le désespoir profond qui les environne. De ce point de vue, la dernière scène du film laisse pantois par sa puissance dramatique, laissant voir comment la déshumanisation du monde, toute entière contenue dans un sourire désabusé et agonisant, triomphera toujours du burlesque, des apparences dilettantes et des chemises à fleurs dans le cinéma d’Adilkhan Yerzhanov, très fort même lorsqu’il est en deça des attentes.

S’il laisse sa place aux anciens pays du bloc communiste comme le Kazakhstan, l’Etrange Festival aurait pu mettre au ban le cinéma russe dans le contexte actuel tendu ; il ne le fait pas, et c’est heureux ! Attention, pas n’importe quel cinéma russe, cependant : sont ici projetés des films dissidents, non-officiels, ceux qui ne sont pas subventionnés par le système d’état et qui, donc, n’ont pas spécialement l’agrément du Kremlin. Ce choix est doublement politique, assumant le fait qu’il ne faille pas mettre toute cette cinématographie dans le même panier tout en prônant l’indépendance d’un art qui s’avère contestataire et en péril dans un pays qui comporte toutes les signes du régime totalitaire.

Après le romantisme exacerbé, débridé, onirique, parfois bouleversant du dernier film de Kirill Serebrennikov (La Femme de Tchaïkovski) nous est proposé La Fuite du Capitaine Volkogonov du duo de réalisateurs Natalia Merkulova et Alekseï Chupov (Compétition internationale), film imposant, audacieux du fait de son mysticisme trouble, montrant avec un talent formel indéniable les coulisses d’une Union Soviétique staliniste pré-Seconde Guerre mondiale déjà inique et criminelle, faisant de l’ensemble de la population, du citoyen lambda aux agents du système eux-mêmes, un corps traumatisé, traqué, exsudant la peur de la mort ou d’une violence laissant des traces physiques et psychologiques indélébiles. Volkogonov (Youri Borissov, vu dans Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen [2021]) est une machine exécutante (dans tous les sens du terme) au service du Parti, frappant, violentant, torturant, tuant les dissidents qu’on lui met entre les mains, ce qui lui permet de leur extorquer les aveux de faits délictueux anti-communistes qu’ils n’auraient pas commis. Voyant que le Parti se met à exécuter ses propres agents, il s’enfuit en emportant les dossiers d’une centaine de ses victimes. Poursuivi par ses anciens chefs et collègues, assailli par les visions de son meilleur ami décédé lui expliquant les douleurs insupportables que le Royaume des Ombres lui fait subir, Volkogonov se lance dans une quête de rédemption, cherchant le pardon de la part des familles de s personnes qu’il a fait disparaître afin d’éviter la Damnation.

L’œuvre de Merkulova et Chupov n’est pas sans quelques maladresses d’écriture, non sans longueurs à élaguer (quelques rencontres avec les parentèles des victimes du système communiste semblent ne rien ajouter au fonctionnement d’un récit dont on comprendra très vite la répétitivité), parfois lesté d’une imagerie sulpicienne que l’on peut légitimement penser trop insistante. Ces défauts font cependant aussi beaucoup pour l’étrange attrait que provoque La Fuite du Capitaine Volkogonov, filmant avec obstination l’implacable trajectoire d’un homme paradoxal, administrant la mort sans sourciller mais incapable d’envisager les souffrances que la sienne lui prodiguerait une fois passé dans l’outre-tombe. Le long métrage dérange considérablement par la caractérisation de son personnage-titre, qui s’avère moins en quête de combattre sa propre culpabilité qu’animé par la peur des mêmes souffrances littéralement infernales qu’il a fait subir à des centaines de prisonniers politiques. Les deux auteurs du film ont la très bonne idée de ne jamais créer de connivence avec leur détestable protagoniste, sans pour autant en faire l’objet d’une condamnation définitive, faisant de sa froide détermination, de son absence robotique de sentiments et de sa corporéité modelée dans le métal dont on fait les armes les éléments constitutifs d’une structure narrative volontairement chétive, redondante, peu aimable, cyclique et systématique comme une machine bien huilée.

L’œuvre de Merkulova et Chupov n’est pas sans quelques maladresses d’écriture, non sans longueurs à élaguer (quelques rencontres avec les parentèles des victimes du système communiste semblent ne rien ajouter au fonctionnement d’un récit dont on comprendra très vite la répétitivité), parfois lesté d’une imagerie sulpicienne que l’on peut légitimement penser trop insistante. Ces défauts font cependant aussi beaucoup pour l’étrange attrait que provoque La Fuite du Capitaine Volkogonov, filmant avec obstination l’implacable trajectoire d’un homme paradoxal, administrant la mort sans sourciller mais incapable d’envisager les souffrances que la sienne lui prodiguerait une fois passé dans l’outre-tombe. Le long métrage dérange considérablement par la caractérisation de son personnage-titre, qui s’avère moins en quête de combattre sa propre culpabilité qu’animé par la peur des mêmes souffrances littéralement infernales qu’il a fait subir à des centaines de prisonniers politiques. Les deux auteurs du film ont la très bonne idée de ne jamais créer de connivence avec leur détestable protagoniste, sans pour autant en faire l’objet d’une condamnation définitive, faisant de sa froide détermination, de son absence robotique de sentiments et de sa corporéité modelée dans le métal dont on fait les armes les éléments constitutifs d’une structure narrative volontairement chétive, redondante, peu aimable, cyclique et systématique comme une machine bien huilée.

Là se trouve l’autre tension dramatique de La Fuite du Capitaine Volkogonov : l’absence d’affects du personnage côtoie étonnamment ceux des membres des familles de ceux qu’ils a tués ; il est obligé de les comprendre pour entrer dans une forme d’empathie qui lui éviterait la Damnation mais semble incapable de s’y conformer par le verbe, les excuses qu’ils demandent étant composées d’éléments de langage et des euphémismes propres aux régimes totalitaires visant à masquer leurs horreurs, froidement récitées sans franchise ni passion. L’imagerie sulpicienne devient donc quelque peu ironique : Volkogonov recherche moins la sanctification du bourreau pénitent qu’un simple pardon d’autrui qui lui autorise une mort sereine et choisie. De façon étonnante, le final du film répond à celle d’Immunité collective: dans un monde déshumanisé, la chute est à considérer avec un étrange sourire, la mort étant alors une sorte de soulagement au regard de la dureté infernale du réel. Si Yerzhanov aborde cette idée avec un désabusement non dénué de sarcasme, Merkulova et Chupov achèvent de transformer le destin de leur Capitaine Volkogonov en une tragédie dont la fin funeste est certainement plus optimiste que le monde dans lequel il se débat pendant deux heures.

L’intérêt d’un festival peut résider dans la conversation impromptue, imprévue que peuvent tisser deux œuvres l’une avec l’autre. Portraits de jeunes femmes rongées par une solitude toxique et morbide, par un mal-être profond débouchant sur une atteinte à leur corps, que celui-ci soit volontairement désagrégé ou littéralement remplacé, Dual de l’Américain Riley Stearns (Sélection Canal + Découverte) et Sick of Myself du Norvégien Kristoffer Borgli (Compétition internationale) se sont révélés surprenants et vraiment touchants du fait de leur profond attachement pour des personnages pourtant pas nécessairement évidents à défendre, frappés de plein fouet par la cruauté du retour de boomerang qu’ils ont eux-mêmes lancé.

Dual, semi-dystopie se situant presque totalement dans notre réalité contemporaine, est moins un film misant sur l’inventivité proliférante de la création d’un monde SF qu’une comédie noire étudiant la trajectoire d’une jeune femme paumée se battant littéralement pour ne pas perdre son identité et, par extension, pour ne pas sombrer dans l’oubli. Sarah (Karen Gillian, actrice trop souvent sous-estimée, ici vraiment impressionnante) vit une existence très moyenne, pas satisfaisante, ou du moins pas plus que celle du commun des mortels occidentaux : un compagnon distant, une mère pesante avec laquelle elle est en conflit permanent, des difficultés financières… Et pour couronner le tout, on lui trouve une maladie incurable au pouvoir létal fulgurant. Solution pour empêcher que ses proches aient le moindre chagrin lors de sa disparition prochaine et certaine : se faire cloner pour ne jamais vraiment disparaître. Sauf que Sarah 2 s’émancipe de son modèle jusqu’à prendre véritablement sa place, ce qui devient d’autant plus gênant que Sarah entre en rémission de façon aussi totale qu’inattendue. Il ne peut y avoir deux Sarah : l’une des deux devra disparaître lors d’un combat à mort.

Dual, semi-dystopie se situant presque totalement dans notre réalité contemporaine, est moins un film misant sur l’inventivité proliférante de la création d’un monde SF qu’une comédie noire étudiant la trajectoire d’une jeune femme paumée se battant littéralement pour ne pas perdre son identité et, par extension, pour ne pas sombrer dans l’oubli. Sarah (Karen Gillian, actrice trop souvent sous-estimée, ici vraiment impressionnante) vit une existence très moyenne, pas satisfaisante, ou du moins pas plus que celle du commun des mortels occidentaux : un compagnon distant, une mère pesante avec laquelle elle est en conflit permanent, des difficultés financières… Et pour couronner le tout, on lui trouve une maladie incurable au pouvoir létal fulgurant. Solution pour empêcher que ses proches aient le moindre chagrin lors de sa disparition prochaine et certaine : se faire cloner pour ne jamais vraiment disparaître. Sauf que Sarah 2 s’émancipe de son modèle jusqu’à prendre véritablement sa place, ce qui devient d’autant plus gênant que Sarah entre en rémission de façon aussi totale qu’inattendue. Il ne peut y avoir deux Sarah : l’une des deux devra disparaître lors d’un combat à mort.

Par son écriture et par sa mise en scène plutôt classique dont la simplicité crée une certaine forme angoissante d’identification avec le personnage de Sarah et la situation dans laquelle elle s’est embourbée, Dual s’avère un film aussi humble que courageux dans sa façon d’affronter la noirceur de son sujet sans cependant en faire l’instrument d’une certaine forme de complaisance mélodramatique dans l’élaboration du portrait de son personnage. Riley Stearns mise surtout sur le trouble terrible que supposerait le fait d’être remplacé par son propre reflet, qui ne peut fondamentalement exister sans son original tout en étant aussi son exact inverse, entité propre matérialisant à la fois je et un autre. C’est bel et bien ce rapport trouble qui fait le sel du film, générant quelques scènes d’une cruauté terrible, provoquant un rire grinçant et gêné où l’on peut constater que Sarah 2, plus gentille, plus charmante, mieux préparée, plus conventionnelle, est préférée à Sarah par son compagnon et par sa mère, l’originale se trouvant rejetée de son propre cocon par son double.

Film volontiers déceptif, faisant miroiter une attirante poussée d’adrénaline (son fil rouge est l’entraînement de Sarah pour le duel à mort qui lui fera affronter son reflet) pour mieux emprunter finalement les chemins moins balisés et certainement plus intéressants du conte noir où l’affrontement ressemble plus à une conversation durant une promenade dans une forêt, Dual réfléchit de façon profonde, presque philosophique, sur la notion d’existence, ainsi que sur celle d’identité sans laquelle, recelant simultanément les idées de similarité et de différence, la première ne pourrait pas être. De ce point de vue, l’œuvre de Riley Stearns n’est pas sans se révéler sartrienne.

Sick of Myself va encore plus loin dans cette réflexion identitaire, Signe (Kristine Kujath Thorpe, se donnant corps et âme) ne se battant pas contre une certaine forme de dualité qui pourrait lui faire de l’ombre et la remplacer mais se trouvant être son propre reflet, ayant le besoin acharné d’être regardée pour être sûre d’exister aux yeux du monde, de ses amis, de son petit ami Thomas (Eirik Sæther), d’elle-même. Pour cela, elle élabore des stratagèmes plus ou moins anodins, mythomanes pour polariser l’attention, parfois au détriment de ceux qui l’entourent, dans une série de scènes parfois hilarantes, déployant une force satirique sans pitié envers ce personnage symptomatique d’une contemporanéité réclamant un besoin perpétuel de reconnaissance.

Sick of Myself va encore plus loin dans cette réflexion identitaire, Signe (Kristine Kujath Thorpe, se donnant corps et âme) ne se battant pas contre une certaine forme de dualité qui pourrait lui faire de l’ombre et la remplacer mais se trouvant être son propre reflet, ayant le besoin acharné d’être regardée pour être sûre d’exister aux yeux du monde, de ses amis, de son petit ami Thomas (Eirik Sæther), d’elle-même. Pour cela, elle élabore des stratagèmes plus ou moins anodins, mythomanes pour polariser l’attention, parfois au détriment de ceux qui l’entourent, dans une série de scènes parfois hilarantes, déployant une force satirique sans pitié envers ce personnage symptomatique d’une contemporanéité réclamant un besoin perpétuel de reconnaissance.

S’il n’avait été que cela, le film de Borgli aurait pu être juste agréable, amusant et anodin, ersatz à la fois moins écrasant et plus sympathique de l’infâme Sans filtre de Ruben Östlund. Mais Sick of Myself n’est pas que cela, basculant dans une radicalité du propos que nous n’avions pas spécialement vu venir. Lorsque Thomas devient reconnu comme artiste contemporain, faisant la une de revues spécialisées et atteignant un semblant de célébrité, Signe doit supplanter le prestige de son compagnon. Elle trouve alors un moyen définitif de se défigurer afin que l’on s’occupe d’elle, que son petit ami et ses amis soient à son chevet à l’hôpital. Afin qu’elle soit secourue, plainte. Qu’elle soit l’objet des attentions, des questionnements, de la perplexité, de la célébrité. Ceci jusqu’à ce qu’elle perde le contrôle de son corps, donc de cette face visible que Signe considère comme son identité.

Regard violent sur une société du paraître pouvant susciter une aliénation furieuse sans pour autant tomber dans la facilité du portrait d’influenceurs rivés à leur appareil photo et obsessionnels du nombre de likes de leur page Instagram (chausse-trappe dans lequel tombe sans hésiter le film palmé à Cannes cette année), Sick of Myself fait surtout du narcissisme forcené qu’il dépeint un paradoxe insoluble, faisant de la laideur repoussante (les multiples défigurations sont impressionnantes) un objet de fascination, nouvelle beauté susceptible d’être regardée avec intérêt (jusqu’à devenir une niche dans le monde du mannequinat), et donc toujours plus envisagée par cette obsessionnelle de l’apparence qu’est Signe. Borgli s’autorise à observer cette folie du monde contemporain par le biais du portrait qu’il dresse de son personnage, qui s’avère sans conteste le véritable sujet du film. Profondément névrosée, en profonde crise d’elle-même, vouée à rechercher sa propre adoration et, de facto, à se détester de façon perpétuelle, Signe est un personnage d’une complexité inouïe, d’abord ridiculisée par ses excès pour devenir au fil du long métrage un être provoquant une pitié et une empathie poignantes, jeune femme en souffrance psychologique profonde attentant à son propre corps pour se prouver à elle-même qu’elle existe réellement, fantasmant une réalité qui n’adviendra jamais, se créant un monde qui ne peut que lui échapper de façon cruelle et irréversible. De ce point de vue, en plus d’évoquer le Rage de Cronenberg (Rabid, 1977) pour les diverses excroissances et modifications corporelles naissant sur l’enveloppe charnelle de Signe, Sick of Myself ressemble à un cousin scandinave du Swallow de Carlo Mirabella-Davis (2019), autre grand film sur la solitude et sur l’affront fait au corps tendant à prouver au personnages qu’ils ne sont pas seulement de simples fantômes de chair. Le film de Kristoffer Borgli est tout simplement bouleversant.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).