Voici réunies dans ce compte-rendu plusieurs propositions du festival en termes d’expérimental et d’animation, de l’ancien et du récent, du superbe et du décevant, du pétaradant et du noir et blanc.

On commence par l’actualité que nous avons été enchantés de découvrir : Zeria du belge Harry Cleven. On connaissait le réalisateur pour ses incursions réussies dans le fantastique (Trouble en 2005 et Mon Ange en 2016 notamment) mais rien ne nous préparait cependant à la beauté du choc que constitua Zeria. L’annonce d’un mélange entre animation de marionnettes et acteurs et actrices portant des masques avait de quoi intriguer, et en effet, visuellement, le film a immédiatement happé notre rétine. Le caractère atypique des visages navigue entre esthétique du monstre et beauté intemporelle du visage humain, l’expressivité des faciès étant proprement magnifique. Baignées dans un noir et blanc doux et vaporeux, les silhouettes se meuvent avec une grâce que seule l’animation permet. Le soin apporté aux décors est tout autant remarquable, et l’atmosphère générale du film atteint une force onirique devenue rare. Effet peut-être renforcé par la mention, lors de la présentation, d’un budget ultra modeste, de nombreux plans exhibent à la fois leur côté expérimental réalisé avec les moyens du bord, et en même temps chargés d’une aura et d’une beauté propulsés par une inventivité compensatrice.

On commence par l’actualité que nous avons été enchantés de découvrir : Zeria du belge Harry Cleven. On connaissait le réalisateur pour ses incursions réussies dans le fantastique (Trouble en 2005 et Mon Ange en 2016 notamment) mais rien ne nous préparait cependant à la beauté du choc que constitua Zeria. L’annonce d’un mélange entre animation de marionnettes et acteurs et actrices portant des masques avait de quoi intriguer, et en effet, visuellement, le film a immédiatement happé notre rétine. Le caractère atypique des visages navigue entre esthétique du monstre et beauté intemporelle du visage humain, l’expressivité des faciès étant proprement magnifique. Baignées dans un noir et blanc doux et vaporeux, les silhouettes se meuvent avec une grâce que seule l’animation permet. Le soin apporté aux décors est tout autant remarquable, et l’atmosphère générale du film atteint une force onirique devenue rare. Effet peut-être renforcé par la mention, lors de la présentation, d’un budget ultra modeste, de nombreux plans exhibent à la fois leur côté expérimental réalisé avec les moyens du bord, et en même temps chargés d’une aura et d’une beauté propulsés par une inventivité compensatrice.

Récit de science-fiction, Zeria est la forme filmée d’un message que Gaspard, 100 ans en 2056, envoie à  son petit-fils né sur Mars, où l’humanité a trouvé refuge avant sa naissance. Resté sur Terre où il est le dernier humain, Gaspard fait le bilan de son existence, et se raconte, de son enfance en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à sa rencontre avec son grand amour, entre moments de bonheur et blessures, parentales, sociétales, intimes. Moins pour alerter sur le devenir de notre planète que pour se reconnecter une dernière fois à sa famille, à ses souvenirs, à ce qui l’a forgé, à l’aube des derniers instants.

son petit-fils né sur Mars, où l’humanité a trouvé refuge avant sa naissance. Resté sur Terre où il est le dernier humain, Gaspard fait le bilan de son existence, et se raconte, de son enfance en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à sa rencontre avec son grand amour, entre moments de bonheur et blessures, parentales, sociétales, intimes. Moins pour alerter sur le devenir de notre planète que pour se reconnecter une dernière fois à sa famille, à ses souvenirs, à ce qui l’a forgé, à l’aube des derniers instants.

Harry Cleven confiait s’être inspiré au fil de l’écriture de souvenirs marquants, de ces choses qui resurgissent dans les rêves, de traumatismes anciens, que l’art permet de mettre à distance, d’ex-primer, dans une démarche à la fois consciente et inconsciente, à l’écoute de ce qui a besoin d’être dit. D’où dans le film un mélange inquiétant entre poésie, douceur, tendresse, et peur, terreur, douleur. Les deux aspects dansent ensemble dans Zeria, et cela nous plonge à la fois dans la féerie et le malaise. L’état hypnotique généré par les images et les sons est régulièrement rompu par des visions de cauchemar, d’autant plus éprouvantes qu’on les sent émaner directement de leur créateur, comme une catharsis par l’art qui n’oblitérerait rien, avec une désarmante sincérité. Dur et beau, Zeria captive tout au long de ses 61 minutes, nous enveloppant dans une bulle douce et rugueuse que l’on est pas près d’oublier. A.J.

C’est un des mérites de l’Etrange Festival et non des moindres de nous faire (re)découvrir chaque année des artistes hors normes, méconnus ou oubliés. Ainsi deux documentaires réhabilitent deux artistes étonnants et iconoclastes. Deux plasticiens, Pierre Pinoncelli et Steven Arnold, dévoués littéralement corps et âme à leur œuvre. Une vie d’art total.

Heavenly Bodies, le magnifique documentaire de Vishnu Dass, célèbre le parcours « bigger than life » – bien que considérablement rétréci par sa mort prématurée – de Steven Arnold, dandy psychédélique, épris de beauté sous toutes ses formes, depuis ses tenues jusqu’à ses photographies, peintures et films. Ne parlons pas de ses demeures qui servaient de décor pour tourner ses fantasmagories « camp », délices érotiques et orgies de paillettes. Vishnu Dass a également créé un fond d’archives de Steven Arnold https://stevenarnoldarchive.com/

Heavenly Bodies, le magnifique documentaire de Vishnu Dass, célèbre le parcours « bigger than life » – bien que considérablement rétréci par sa mort prématurée – de Steven Arnold, dandy psychédélique, épris de beauté sous toutes ses formes, depuis ses tenues jusqu’à ses photographies, peintures et films. Ne parlons pas de ses demeures qui servaient de décor pour tourner ses fantasmagories « camp », délices érotiques et orgies de paillettes. Vishnu Dass a également créé un fond d’archives de Steven Arnold https://stevenarnoldarchive.com/

Sa découverte de ce génie ludique est une bonne métonymie du film. Dass a sympathisé lors d’un Burning Man, ce festival des marges et des excès dans le désert du Nevada, avec une femme qui l’a hébergé par la suite. Il a alors eu un coup de foudre pour une photo de Steven Arnold accrochée chez elle. Leur amitié renvoie à celles, très fortes, construites par Arnold, le temps d’une vie bien trop courte, mais incroyablement remplie.

Selon le protégé de Dali, sans amitié pas de vie. L’artiste mourant formule ce vœu d’amitié jusqu’au bout de sa maladie à son amie oscarisée, l’actrice Ellen Burstyn lors d’une scène très émouvante. Amoureux des androgynes et des filles de feu, Arnold a filmé Ruth Weiss, la première poétesse beat, son égérie queer, Pandora et mille autres étoiles filantes qui viennent clignoter dans son firmament à la fois féérique et radical. Des kitscheries sophistiquées au style impressionnant. Gageons que ces éclats coctaldiens connaitront de plus en plus d’exposition. En France, le grand artiste n’a pas encore eu droit à une rétrospective solo. X.B.

Dans la foulée de la projection du documentaire, la soirée se poursuivit avec quatre œuvres de Steven Arnold, trois courts et un long. Brillantes démonstrations de l’inspiration surréaliste et baroque de l’artiste.

The Liberation of the Mannique Mecanique

The Liberation of the mannique mecanique, réalisé en 1967, puis Messages, Messages (1968) et enfin Various incantations of a tibetan Seamstress (1969), en plus de porter des titres particulièrement évocateurs et poétiques, constituèrent une très belle entrée en matière avant notre découverte du seul long métrage de l’artiste, qui réalisa finalement peu de films, se consacrant à d’autres arts comme la photographie, le dessin et la sculpture.

Si chacun de ces trois courts relève de l’expérimental et développe son propre univers, on est frappé par les similitudes stylistiques qu’ils développent, si bien que l’on finit par les considérer comme un tout. Après tout, Steven Arnold s’exprime par le surréalisme, l’expressionnisme, le masque et les maquillages, et chaque pièce de son édifice artistique est comme une facette d’un même diamant. Leur caractère muet met en exergue la musique, psychédélique, langoureuse, qui pare ses interprètes fétiches d’effluves oniriques. Captivé par les visages et les corps, Arnold les filme, les admire, les superpose, dans de superbes surimpressions qui aiment aussi mêler le féminin et le masculin. L’androgynie, la nudité, l’exubérance virevoltent dans des plans mouvants, qui tentent de capter un instant, une pose, un regard, un geste, tout en révélant par le montage leur puissante vivacité, leur énergie constante, leur beauté non pas figée, mais vibrante et vivante.

Luminous Procuress

Autant d’éléments que l’on retrouvera en 1971 dans Luminous Procuress, qui n’abandonne pas le flottement au profit d’un fil narratif plus consistant, puisque la durée plus grande du film étire l’errance plus qu’elle ne développe une histoire. Tout au plus pouvons-nous voir cette déambulation bigarrée et enivrante comme l’initiation de deux jeunes hommes débarqués dans un drôle de monde peuplé de créatures tentatrices et de sensualité omniprésente. Arnold déploie son film comme une suite de tableaux, avec un soin encore plus débridé apporté aux coiffures, aux maquillages et aux décors, ici filmés en couleur contrairement aux courts précédents. La musique hypnotique de Warner Hepson, la langue inventée quasi inaudible, rendant les dialogues semblables à des mélopées, la beauté des interprètes fétiches d’Arnold, Ruth Weiss en tête, et l’érotisme entêtant distillé par ces cérémonies hédonistes font de Luminous Procuress un délice visuel et sensitif. Ce qui frappe également, c’est la complicité unissant les participants, et le caractère joyeux du tournage, qui transparaissent dans les rires et les regards qui brisent le quatrième mur tout en s’intégrant parfaitement à la fantasmagorie filmée, qui mêle les genres, les corps, les sexualités, dans une ode mystique, organique et fantastique, véritable bain de jouvence cinématographique. A.J.

Inu-Oh, de Masaaki Yuasa, présenté dans la catégorie Mondovision, était très attendu ! De sa révélation en 2004 avec Mind Game jusqu’à Japan Sinks 2020, sa série télévisée la plus récente, l’animateur nippon a en effet entrainé dans son sillage une cohorte d’admirateurs de son style débridé, d’une inventivité folle et capable de se frotter à de nombreux genres.

Nous évoluons ici dans le Japon du quinzième siècle, où Inu-Oh, créature difforme et masquée, danseur virtuose, croise la route de Tomona, un joueur de biwa aveugle avec lequel il va former un duo qui électrisera le public jusqu’à devenir de véritables célébrités. Narrativement, le film se révèle assez

classique, puisque le parcours des deux personnages est décrit de manière chronologique, le mystère régnant autour de la malédiction qui transforma Inu-Oh en cette créature inquiétante, tandis que l’évolution de Tomona occupe également une grande place au début du récit. Là où Yuasa se démarque, c’est indéniablement dans le style adopté, déluge d’effets visuels et auditifs, rehaussés par une dimension comédie musicale irrésistible, d’un kitsch assumé, et seyant parfaitement aux propriétés de l’animation, qui elle seule peut donner chair à cette fantaisie bigarrée, entre beauté formelle traditionnelle et tentatives plus expérimentales poussant dans leurs retranchements les qualités déjà impressionnantes de Yuasa. Sous sa direction, la malléabilité des formes animées fait des merveilles avec le côté monstrueux du personnage d’Inu-Oh, tandis que la danse et la musique prennent littéralement leur envol. L’opéra rock de l’année ! A.J.

Animation toujours, avec l’une des très belles idées de cette édition : l’intégrale Alberto Vázquez. Une même séance nous permit donc de voir les cinq courts métrages de l’illustrateur et animateur ibérique, ainsi que son premier long, présenté au festival en 2018, Psiconautas.

Birdboy

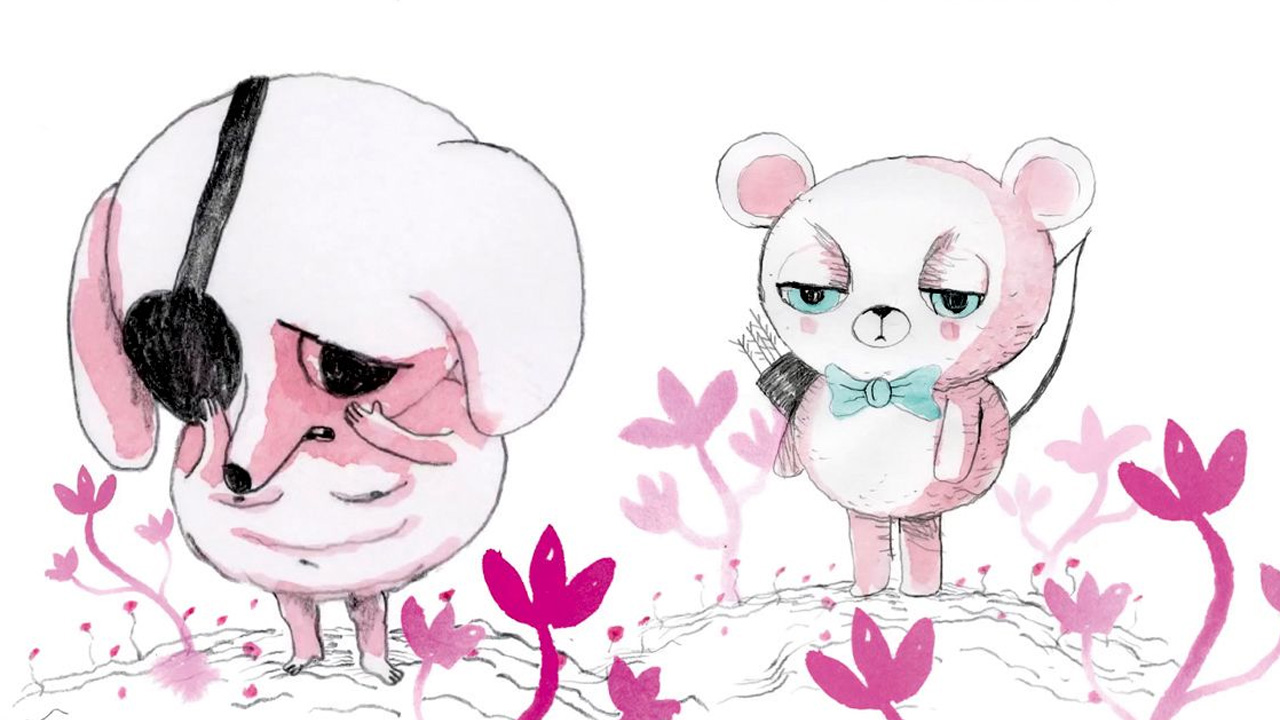

Au fil de Birdboy (2011), qui inspira Psiconautas, de Ramiro, Sucia Rata (2012), de Sangre de Unicornio (2013), qui servit de trame au tout nouveau film de Vázquez, Unicorn Wars, que nous évoquerons ensuite, de Decorado (2016) et de Homeless Home (2020), la sensibilité et la poésie sombre de l’artiste éclate. Caractérisée par l’emploi de l’anthropomorphisme – tous les personnages de ces films sont des animaux parlants – l’œuvre distille un certain parfum de rêve et d’innocence toujours perverti par des trouées cauchemardesques, ou tout du moins une mélancolie qui se tapit derrière des formes rondes et

Psiconautas

les couleurs pastel. L’animation n’est pas uniquement destinée aux enfants et Alberto Vázquez donne à cette branche ses lettres de noblesse depuis plus d’une décennie. Le monde dans lequel évoluent ses personnages est dur, cruel, terriblement contemporain, à peine adouci par le trait délicat de l’artiste. La solitude, le futur incertain, le sort de notre planète sont les thèmes qui rôdent de film en film, avec comme rempart l’humanité de ses petits personnages animés. Ce panorama d’un seul jet fut donc une superbe occasion de plonger dans le monde doux et amer d’Alberto Vázquez, qui présenta fort sympathiquement la séance en parlant de son travail et de ses inspirations.

Suite à ce copieux et très beau préambule, nous attendions avec impatience le nouveau long-métrage d’Alberto Vázquez, Unicorn Wars, dont la graine avait été plantée, comme il l’expliqua, par son court Sangre de Unicornio. Un croisement entre Apocalypse Now et Bambi nous ayant été annoncé, et connaissant le talent de l’auteur, nous étions très curieux. Las, la déception fut à la hauteur des espérances. Unicorn Wars se déroule dans un univers où les licornes sont des êtres maléfiques, que la race des oursons combat. Dans un centre d’entraînement militaire dirigé par le sergent Groscâlin, Célestin et ses compagnons de chambrée se préparent pour leur grande opération offensive. Les horreurs de la guerre attendent nos oursons, alors transformés en chair à canon. Si l’idée du contrepied paraît d’abord séduisante, elle devient dans la réalité du film particulièrement lourde, avec tous ces cœurs, ces « cœur sur vous, mon commandant », cette signalétique rose bonbon omniprésente, ces jeux de mots qui en font des tonnes et transforment quelque chose d’un peu décalé en gros gag répétitif. La mise en place est des plus laborieuses, et lorsque les oursons partent enfin dans la forêt que le massacre rouge et arc-en-ciel commence (amputations, déchiquetages et autres joyeusetés), le résultat se révèle plus bourratif que délirant. On cherche en vain la poésie que l’on aimait tant chez Vázquez et qui affleure à peine au détour de quelques scènes, on se raccroche aux superbes compositions et couleurs des paysages, on goûte parfois la cruauté sous-jacente du conte, et l’on est cueilli négativement par la naïveté de l’image finale, que l’on voyait venir. Non, décidément, c’est avec tristesse que l’on se dit qu’Alberto Vázquez, à sans doute vouloir rallier les adeptes de la série Happy Tree Friends, a perdu quelque chose, une part de sincérité qui faisait la beauté de son cinéma, qui s’égare ici dans la provoc et la surenchère. Vraiment dommage ! A.J.

Suite à ce copieux et très beau préambule, nous attendions avec impatience le nouveau long-métrage d’Alberto Vázquez, Unicorn Wars, dont la graine avait été plantée, comme il l’expliqua, par son court Sangre de Unicornio. Un croisement entre Apocalypse Now et Bambi nous ayant été annoncé, et connaissant le talent de l’auteur, nous étions très curieux. Las, la déception fut à la hauteur des espérances. Unicorn Wars se déroule dans un univers où les licornes sont des êtres maléfiques, que la race des oursons combat. Dans un centre d’entraînement militaire dirigé par le sergent Groscâlin, Célestin et ses compagnons de chambrée se préparent pour leur grande opération offensive. Les horreurs de la guerre attendent nos oursons, alors transformés en chair à canon. Si l’idée du contrepied paraît d’abord séduisante, elle devient dans la réalité du film particulièrement lourde, avec tous ces cœurs, ces « cœur sur vous, mon commandant », cette signalétique rose bonbon omniprésente, ces jeux de mots qui en font des tonnes et transforment quelque chose d’un peu décalé en gros gag répétitif. La mise en place est des plus laborieuses, et lorsque les oursons partent enfin dans la forêt que le massacre rouge et arc-en-ciel commence (amputations, déchiquetages et autres joyeusetés), le résultat se révèle plus bourratif que délirant. On cherche en vain la poésie que l’on aimait tant chez Vázquez et qui affleure à peine au détour de quelques scènes, on se raccroche aux superbes compositions et couleurs des paysages, on goûte parfois la cruauté sous-jacente du conte, et l’on est cueilli négativement par la naïveté de l’image finale, que l’on voyait venir. Non, décidément, c’est avec tristesse que l’on se dit qu’Alberto Vázquez, à sans doute vouloir rallier les adeptes de la série Happy Tree Friends, a perdu quelque chose, une part de sincérité qui faisait la beauté de son cinéma, qui s’égare ici dans la provoc et la surenchère. Vraiment dommage ! A.J.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

chevillère

ce dessin animé est juste … Fantastique ! Même les bijoux sont bien faits