Sale temps pour la culture et ceux qui s’en nourrissent. Alors que la France tremble dans l’appréhension d’un prochain attentat, les têtes pensantes à notre place se chargent d’instaurer des mesures de sécurité toujours plus contraignantes. Histoire que chacun se sente en sécurité tout en voyant son espace de liberté individuelle être toujours plus grignoté. Se rendre au cinéma Étoile Lilas en ce vendredi 9 septembre pour assister à l’inauguration de la sixième édition du Festival International des Films de la Diaspora Africaine prend des allures de mission que n’aurait pas renier Tom Cruise si vous étiez munis d’un sac de voyage. Même après inspection des effets personnels, avoir vérifié que les livres présents ne sont pas des exemplaires du Coran version Reader’s Digest, qu’il n’y a pas de double fond contenant un pain de plastic ou une Kalachnikov version Ikea et son mode d’emploi, l’interdiction d’entrer et d’assister aux projections ainsi qu’à la cérémonie d’ouverture reste de mise. Quand la bêtise, doublée d’un ego de petit caporal, se voit ainsi justifiée par des circulaires impersonnelles, le cinéphile, humilié, n’a plus qu’à rentrer chez lui en espérant ne pas tomber, en allumant le poste de télévision pour tromper sa déception, sur une émission d’abrutissement massif.

Seulement si cette sixième édition du Festival International des Films de la Diaspora Africaine ne s’annonçait pas sous les meilleures auspices, la faute en revient à la seule équipe du cinéma Étoile Lilas, sorte de multiplexe sans âme qui vend avec un même enthousiasme et sans complexe aucun, pop corn et droit d’entrée pour voir un film.

Le festival se poursuit le samedi 10 et le dimanche 11 septembre dans le cadre plus intimiste et chaleureux qu’est le cinéma La Clef, dans le 5éme arrondissement parisien. En trois jours, pas moins de 11 films étaient programmés. L’intitulé est sans équivoque : le festival ne présente pas uniquement des films venant d’Afrique ou ayant le continent comme unique sujet. Des productions des Etats-Unis, de France, de Madagascar, de Belgique, du Maroc, d’Espagne, d’Egypte, du Malawi et d’Haïti étaient conviées à rencontrer leur public parfois en présence d’une partie de l’équipe du film.

Évidemment, le festival est politisé et s’oriente essentiellement vers des questionnements d’ordre social, quitte à laisser de côté toute considération esthétique. Voilà qui résume le gros problème de cette édition avec une majorité d’œuvres intéressantes dont les promesses sur le papier ne sont pas transcendées par des réalisations originales.

Représentations, tensions et réconciliations

Inutile de s’appesantir sur Image, la production belge signée Adil El Arbi et Bilall Fallah, le film ayant été présenté lors de la cérémonie d’ouverture. Réalisé en 2014, ce premier long-métrage du duo qui a fait polémique en Belgique avec Black auprès de la communauté noire africaine relate le périple de Eva Hendricks, jeune journaliste ambitieuse qui est employée par la télévision Belge dans l’équipe du fameux Herman Verbeeck. Déterminée à couvrir une histoire sur les émeutes de Molenbeek, à Bruxelles, elle rencontre Lahbib, un Marocain avec un passé sombre qui est son guide dans un monde complexe et brutal. La jeune femme souhaite peindre un portrait réaliste alors que son patron voit surtout un moyen d’exploiter une image de violence sans frein pour augmenter l’écoute et gagner la bataille des médias toujours plus compétitive. Peut-être que cette réflexion sur l’image et sa manipulation par les médias sera visible en France lors de la sortie du Flic de Beverly Hills 4 sur lequel travaille le duo de cinéastes belges.

Troisième volet d’une trilogie qui se veut pédagogique à l’adresse de la jeunesse malgache, Dzaomalaza et les milles soucis se déroule dans le contexte urbain d’Antananarivo. Cette fois, Dzaomalaza souhaite percer dans le domaine de la musique et il devra faire face aux dures réalités de la vie dont les manoeuvres de politiciens peu scrupuleux prêts à tout pour séduire un large électorat. Ce film de Mamihassina Ra’Ozoa évoque ainsi plusieurs problèmes auxquelles les jeunes peuvent être confrontés comme les conflits de génération, la déscolarisation et les fugues, les difficultés financières et le chômage, la prostitution… À vouloir trop en dire, le scénario en multippliant les personnages et les intrigues en devient brouillon. La réalisation se veut dynamique et branchée et n’hésite pas à accumuler décadrages à outrance et surdécoupages. Beaucoup trop long, Dzaomalaza et les milles soucis finit par lasser avec ses rebondissements qui n’en finissent pas.

Après Madagascar, direction les États-Unis avec Hogtown, un film que Daniel Nearing réalise en 2014. À travers une enquête policière menée par un officier noir, Hogtown revient sur les émeutes raciales qui agitent la ville de Chicago en 1919. Durant ce qui est maintenant appelé le « Red Summer », les agressions racistes se multiplient dans la ville natale de Ernest Hemingway. Agressé par des Blancs parce qu’il nageait du mauvais côté de la plage, un Noir meurt noyé. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase et déclenche les émeutes qui vont secouer la ville durant plusieurs jours. « J’ai déménagé à Chicago en 2001 », raconte Daniel Nearing, « et j’ai été terrifié par les meurtres qui y sont perpétrés. Je suis fasciné par la beauté de la ville, mais aussi par sa violence. » De cet attrait, Daniel Nearing en tire un scénario à la narration vaporeuse et elliptique, émaillé d’images surréalistes. « J’ai écrit Hogtown à Paris en 2011 », se souvient-il. « J’écrivais le matin et l’après-midi, je visitais les musées. Au Louvre, j’ai vu une peinture représentant une colombe sortant de la bouche du Christ. Dans le film, vous pouvez voir un personnage avec une colombe sortant de sa bouche. Quand j’ai écrit ce passage, je me suis dit qu’il était temps que je rentre chez moi car je devenais dingue. »

Tourné en noir et blanc, Hogtown pâtit d’une mise en scène arty, mais tout aussi désincarnée que son scénario, avec ses cadres sans cesse envahis de phrases en Français et en Anglais, son intrigue plus suggérée par une voix off que montrée par des scènes construites. Le réalisateur se contente d’un plan sur un décor ou une action pour évoquer un événement. Le petit budget de Hogtown est visible à chaque plan et certains choix de mise en scène font vraiment artificiels. « Le défi lorsque vous travaillez avec un petit budget est de pouvoir raconter une histoire qui se tient », explique Daniel Nearing. « j’ai essayé de faire des scènes à l’extérieur pour les émeutes à Chicago, mais cela faisait vraiment trop petit budget. J’ai donc filmé les acteurs sur un fond vert et je les ai incrustés sur des images de journaux. Cela me permettait de faire passer le message. » Au milieu de symboles en tout genre et d’anachronismes, Daniel Nearing fait intervenir Ernest Hemingway, écrivain originaire de la banlieue de Chicago. « Le film est pensé comme un portrait de Chicago. J’ai voulu montrer les différents aspects de la ville à travers les différents personnages. Il était important pour moi d’avoir Hemingway parce que c’est le seul personnage du film qui a pu s’échapper de Chicago. Il a eu le courage de partir et il a écrit un très beau livre sur Paris, mais n’a jamais écrit sur Chicago. Le film est aussi une exploration intemporelle de Chicago car il y a beaucoup de scènes avec des buildings qui sont contemporains. Dans la scène du cimetière, on peut voir une tombe avec une date de décès postérieure à 1919. C’est une façon de dire que plus ça change plus ça reste la même chose. » Seulement, les personnages, à cause du choix narratif qui fait beaucoup penser à un film de vidéo art, ne prennent jamais corps. Le réalisateur semble plus intéressé à faire un beau plan digne d’un tableau qu’à raconter une histoire de façon linéaire.

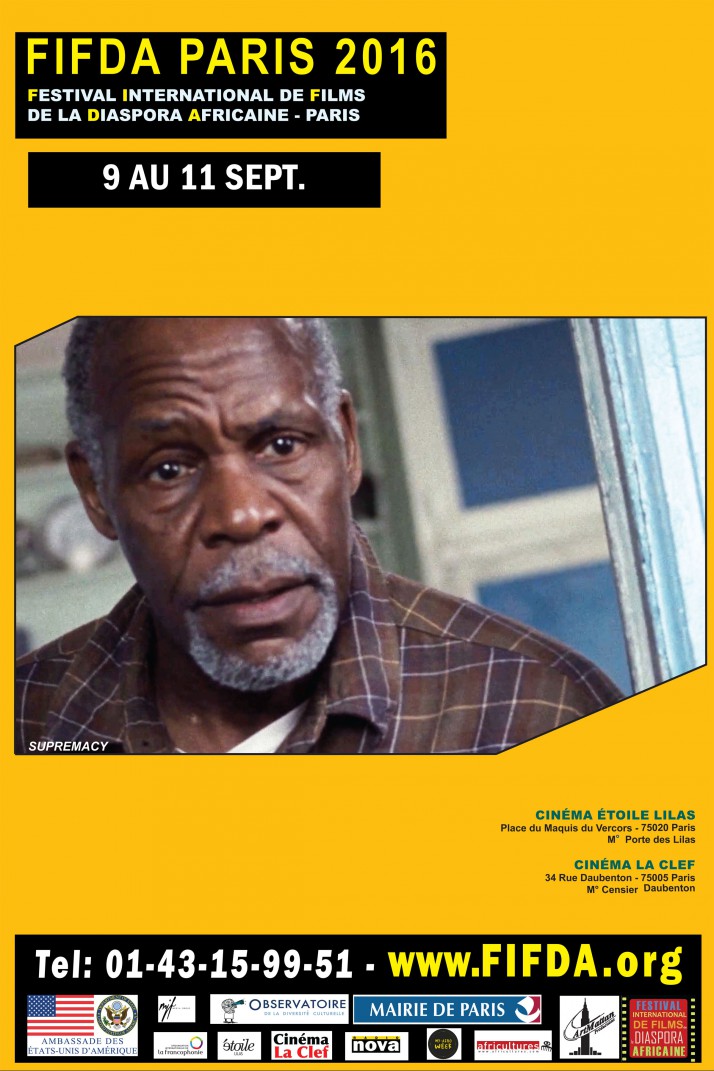

Supremacy aborde aussi la question des tensions raciales, mais avec un traitement complètement différent. Alors qu’il vient à peine de sortir de prison, un néo-nazi tue un policier et il se réfugie dans une maison dont les habitants sont une famille d’Afro-Américains. Danny Glover joue le rôle du patriarche, un ancien taulard qui va tout tenter pour maintenir sa famille saine et sauve.

Malgré son statut de film indépendant, Supremacy possède tous les stigmates d’une production formatée avec une mise en scène spectacularisée à outrance. Son réalisateur, Deon Taylor ne fait jamais dans la subtilité, aligne les clichés, se croit obligé de souligner chaque événement, chaque moment de tension par de la musique. Le scénario abuse de flash-backs qui n’apportent rien à l’intrigue et aux personnages. Le seul point positif de ce qui aurait fait peut-être un bon court-métrage reste la photographie granuleuse de Rodney Taylor avec son image tournée en 16mm et en format 2,35:1.

La direction de la photographie est également le principal atout de Ben & Ara, une co-production entre les États-Unis et le Cameroun signée par la cinéaste d’origine éthiopienne, Nnegest Likke. Déjà auteure d’une comédie romantique avec Mo’Nique, Zéro complexe, elle réalise cette fois une histoire d’amour un peu plus sombre. Écrite et produite par son interprète principal, Joseph Baird, cette variation moderne de Roméo et Juliette relate l’histoire d’amour entre une Noire américaine de confession musulmane et un Blanc agnostique.

Dans une mise en scène inexistante, le film se perd dans des considérations philosophiques sur l’existence de Dieu, mais oublie vite de traiter son sujet. À aucun moment, le poids de la religion n’est suggéré, ou alors que très vaguement, entre deux engueulades confrontant les deux personnages principaux dans des champs/contre-champs à la photographie saturée et légèrement surexposée. Un même rythme faussement langoureux berce toutes les scènes, filmées à l’identique, qui finissent par s’accorder à la platitude d’un épisode des Feux de l’amour. Ben & Ara se regarde comme se déguste un verre de vin dans un bar chic, entre personnes bien comme il faut, musique jazzy en sourdine. Là où ennui poli et intérêt feint sont de mise. Sur ce point, au moins, la forme est en accord avec le fond. Alors que Nnegest Likke avait signé une comédie sympathique sur le regard de l’autre, cette fois, elle donne dans le maniérisme. La passion et l’amour ne sont jamais palpables : le scénariste et la réalisatrice font les mauvaises ellipses, gomment les passages où les personnages sont loin l’un de l’autre, évacuant ainsi le sentiment de manque qu’ils sont censés éprouver. Difficile de se sentir concerné par les personnages, tous deux évoluant dans des milieux aisés et Ben & Ara de devenir une œuvre hermétique équivalente à certaines productions françaises aux prétentions auteurisantes. Étant donné le décalage entre son sujet et son traitement, le film semble s’adresser à un public d’une certaine classe sociale et converti d’avance et ne voulant voir que ce qu’il a envie de voir.

Documentaires, entre histoire et introspection

Documentaire espagnole réalisé en 2015 par Alfonso Domingo et Jordi Torrent, Héros invisibles : Afro-Américains dans la guerre civile espagnole relate l’histoire méconnue des 85 Afro-Américains qui rejoignent les forces de défense de la République Espagnole en 1936. Dans ce conflit les opposant à l’armée de Franco, ils y voient la continuité d’un combat déjà mené sur les sol états-unien pour leurs droits civiques et la liberté. Riche en entretiens et documents d’archives, le film interpelle plus par son attrait historique que par sa forme, très télévisuelle.

Avec son cinquième long-métrage documentaire, Nos plumes, Keira Maameri souhaite déconstruire les clichés qui façonnent les banlieues dans l’imaginaire collectif en mettant en avant cinq écrivains et bédéistes. Faïza Guene, Rachid Santaki, Berthet, El Diablo et Rachid Djaïdani sont tous issus de quartiers de banlieue. Ils se prêtent au jeu en évoquant leurs parcours dans le monde de l’édition et leurs rapports avec les médias. De ces cinq destins différents qui s’entrecroisent, Keira Maameri en tire un film dont le montage rythmé n’arrive pas à épargner quelques redites et longueurs. Interviews qui se répondent et documents d’archives montés en alternance ne réussissent pas non plus à masquer une réalisation des plus académiques et dénuées d’originalité.

Ce (télé)film auto-produit pose plusieurs problèmes, à commencer par son titre. Qui est donc ce « nous » du titre ? Difficile de ne pas y voir comme un manifeste communautaire, surtout que la banlieue décrite par Keira Maameri ne semble composée que de Noirs et d’Arabes, à la seule exception de El Diablo. Alors, ce qui ressemble à un film de patronage convie plus les clichés qu’il ne les déconstruit. Dans une scène récurrente, Rachid Djaïdani est installé au fond d’un fauteuil, dans un salon à la décoration épurée, autour de tasses de thé et de petits gâteaux. Face à lui, trois ou quatre bourgeoises âgées de la cinquantaine s’extasient sur sa prose. Malaise : cette démonstration de singe savant renvoie à un inconfortable rapport de classes.

Finalement, des représentations qu’il prétend combattre, Nos plumes n’en sort pas. Une impression traduite en toute innocence par un petit garçon durant le débat : « Est-ce que vous habitez toujours en banlieue ? » Alors que sa question exprime si bien le sentiment d’enfermement et ce rapport de classe qui ne dit pas son nom se dégageant du film, quelques éclats de rire condescendants se font entendre dans la salle. Comme si Keira Maameri restait prisonnière de sa propre condition sans pouvoir se décentrer, L’ange exterminateur de Luis Buñuel semblant avoir migré des faubourgs chics de Mexico à la banlieue parisienne. Chacun reste dans son rôle d’écrivain noir ou arabe issu de la banlieue, étiquette collée par une presse en quête de sensations fortes, mais qu’à aucun moment la réalisatrice ne contredit. Tout en prétendant le contraire. Ainsi, les chapitres qui miment la calligraphie arabe ne cesse de renvoyer les intervenants à leurs origines. Il en va de même de cette séquence d’une dictée organisée dans une citée et tirée d’un texte de L’étranger de Albert Camus : les protagonistes sont cloisonnés dans leur rôle de colonisés. À ce dispositif vicieux, et auquel prend part une bonne dose de maladresse, se mêlent complaisance et vision communautariste. Il amène surtout à se demander si le fait même de parler des banlieues, aujourd’hui, n’est pas en soi devenu un cliché ?

Si, à ce jour, Nos plumes ne bénéficie pas du soutien d’un distributeur, il est aussi légitime de se demander à qui il s’adresse, en dehors d’un cercle restreint d’amis et de connaissances, tellement le film ne va jamais au-delà d’une écriture égotique.

The Good Life/La Belle Vie prend aussi les aspects d’un documentaire autobiographique puisque sa réalisatrice, Rachelle Salnave se filme alors qu’elle tente de retrouver ses racines haïtiennes. Élevée aux États-Unis, la vidéaste retourne dans le pays de sa famille peu après le tremblement de terre qui l’a ravagé en 2010. Cette co-production américano-haïtienne de 2015 permet surtout à son auteur de mettre en évidence les inégalités qui régnent dans son pays, mais aussi d’évoquer le racisme dont sont victimes les Haïtiens vivants à l’étranger.

Femmes en devenir, femmes combattantes

Côté courts, seuls deux films étaient présentés cette année, deux productions venues d’Afrique. La première, Printemps hivernal que réalise Mohamed Kamel en 2015, vient d’Égypte et relate comment une collégienne se voit bien embêtée le jour où elle devient une femme. Vivant seule avec son père, elle adopte un comportement distant et commence à lui mentir, ne sachant pas comment lui expliquer la situation. Le père ne comprend pas le changement d’attitude de sa fille et une certaine tension s’installe entre eux. Dans une mise en scène sobre, mais non dénuée de symboles appuyés, Mohamed Kamel signe un drame intimiste et mélancolique sur le fossé qui sépare les générations, les constructions genrées et la difficulté à communiquer qui en résulte.

Le second court-métrage africain provient cette fois du Malawi : Mercy’s Blessing évoque également la condition des femmes ainsi que les rapports entretenus avec les hommes. Écrit et réalisé par May Taherzadeh en 2015, ce film d’une vingtaine de minutes choisit un angle volontairement optimiste à des fins pédagogiques : « Au Malawi, les Nations Unies utilisent ce film dans le cadre de campagnes dans les écoles et différentes communautés », explique-t-elle. « Ainsi, ils évoquent l’éducation des jeunes filles, mais également le rôle des jeunes garçons. Le film a été réalisé dans ce petit et très beau pays d’Afrique avec beaucoup d’amour car nous n’avions pas vraiment de budget. Nous avons travaillé gratuitement. » Mercy’s Blessing évoque, à travers l’histoire d’un frère et de sa sœur cadette, la situation des jeunes filles parfois cantonnées aux travaux ménagers ou des champs, les parents manquant d’argent pour les envoyer à l’école. Dans ce cas, les garçons sont toujours privilégiés. « Le Malawi est l’un des pays les plus pauvres du monde. 25% des filles terminent l’école primaire et seulement 3% terminent le collège. Une fille sur deux est mariée alors qu’elle n’est encore qu’une enfant », explique la réalisatrice qui n’oublie pas de préciser : « Bien qu’il se déroule dans un espace rural, je voulais qu’il ait une résonance internationale. » Comme pour récompenser l’engagement de May Taherzadeh et de son équipe, à ce jour, Mercy’s Blessing a déjà été sélectionné dans 18 festivals et a remporté 8 prix internationaux.

Pour raconter son histoire, May Taherzadeh utilise une écriture très visuelle, simple, basée sur la répétition des scènes. La réalisatrice signe une œuvre qui privilégie les non-dits, maîtrise la notion de points de vue de ses personnages, évitant ainsi de plomber son intrigue avec des dialogues didactiques. Malgré une musique envahissante, la réalisation s’avère élégante, avec sa photographie en format 2,35:1 et ses cadres soignés, et ne tombe jamais dans une esthétique misérabiliste. May Taherzadeh respecte autant ses spectateurs que ses personnages. Il en va de même pour les acteurs qui les incarnent : « L’acteur principal du film est orphelin. Il n’y a pas d’acteurs au Malawi. Il n’existe pas d’école de théâtre. On est vraiment dans son quotidien, il porte les vêtements qu’il porte d’habitude. Enfant, il traînait dans les rues. Quand nous l’avons rencontré », se souvient la cinéaste philanthrope, « il résidait dans un orphelinat. Le plupart des acteurs du film ont des histoires similaires. Notre maison de production a soulevé des fonds pour les scolariser. Certains d’entre eux vont dans des écoles privées, nous en aidons les femmes dans leurs petites entreprises. » Cependant, le film refuse tout effet larmoyant ou de sombrer dans le sordide, May Taherzadeh arrivant à toucher des sujets graves avec beaucoup de finesse.

May Taherzadeh grandit d’abord au Malawi avant de partir voyager à travers le monde entier. Elle réalise des documentaires pendant 15 ans, notamment sur la communauté internationale du Bahá’isme. « Mes films portent souvent sur les transformations sociales et spirituelles des individus, mais aussi de la société. J’ai appris que, où que nous soyons, dans un petit village ou une grande cité, nous ne formons qu’un. Nous partageons tous les mêmes désirs d’amour et d’espoir ainsi que la même tristesse », raconte la documentariste passée à la fiction avec Mercy’s Blessing. L’idée de réaliser ce court-métrage lui est venue lors de son retour au Malawi. Pourtant déjà parents de deux enfants, avec son mari, elle y adopte une petite fille. « Nous avons décidé de faire ce film qui parle d’amour et de sacrifice et d’évoquer l’éducation et le mariage des jeunes filles. Le film a maintenant sa propre vie, il n’est pas seulement diffusé dans le cadre du divertissement, il a pour but d’inspirer le courage pour le changement. » Un traitement positif assumé jusqu’au bout assure ainsi à Mercy’s Blessing son statut d’œuvre solaire réussie dénuée de toute forme de condescendance ou de niaiserie.

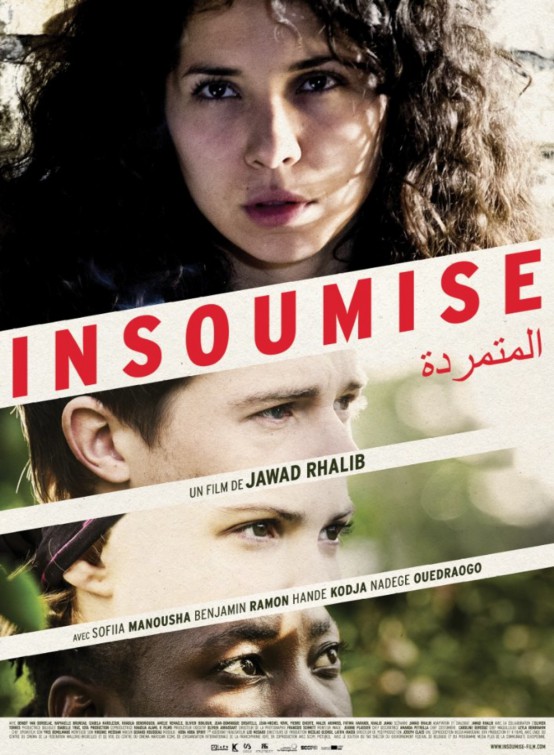

Le meilleur film de cette sixième édition reste le long-métrage réalisé par le documentariste Jawad Rhalib en 2016, Insoumise. À ce jour, aucune date de sortie sur les écrans français n’est encore fixée pour cette production belge, frondeuse et sincère, qui marque la troisième incursion de son réalisateur sur les terres de la fiction. « Insoumise est un peu une invitation à explorer l’univers de documentariste de Jawad Rhalib », commente Sofiia Manousha qui incarne Leïla, une jeune Marocaine qui se retrouve à travailler comme saisonnière dans une ferme, en Belgique. Devant les conditions de travail plus que précaires, elle va tenir tête à ses employeurs et entraîner un conflit social. « Leïla est un personnage qui s’inspire d’une jeune femme que Jawad Rhalib avait suivi pour l’un de ses documentaires sur l’exploitation des saisonniers africains en Espagne », explique l’actrice qui lui donne corps à l’écran. D’abord pianiste et danseuse, Sofiia Manousha est entrée dans le monde du cinéma un peu par hasard. « J’avais entendu parler du film deux ans avant qu’il ne se tourne et, à l’époque, ils cherchaient une fille ‘bankable’ », raconte la jeune actrice. « Cela se jouait sur des noms d’actrices plus connues et d’origine maghrébine. J’ai insisté pour passer le casting. Il a duré un an. Il y avait 12 pages à apprendre. Comme c’était pour le rôle principal, il fallait convaincre les financiers. J’ai fait tout un travail autour de la gestuelle parce que Leïla est une fille qui vient du Maroc, elle ne parle pas Marocain dans le film pour la simple et bonne raison qu’elle a été au lycée français. À Casablanca, beaucoup de Casawiyines ne parlent pas marocain. »

« Jawad Rhalib est vraiment un réalisateur de terrain », continue-t-elle. « Nous avons travaillé en situation documentaire, sans maquillage, nous avons vraiment travaillé dans une ferme, les figurants sont des saisonniers qui travaillent dans des fermes, les paysans sont de vrais paysans. Le film regroupe des comédiens et des personnes issues de castings sauvages. » Oui, de ses travaux dans le documentaire, Jawad Rhalib en garde un goût certain pour un filmage naturaliste et une sécheresse de ton. Cette écriture quasi-documentaire lui permet de mener son métrage à cent à l’heure. Sa caméra s’approche au plus près des protagonistes, tant des exploitants que des saisonniers, tout en se tenant éloigné de tout jugement, s’insinue dans les méandres de cette exploitation de pommes, des dortoirs aux champs. « Nous avons eu une formation durant laquelle on nous a montré comment couper les pommes », raconte une Sofiia Manousha investie dans son rôle. « Prendre une pomme, ce n’est pas juste prendre une pomme. Les mecs te disent que la pomme, c’est une reine. Nous avons vraiment vécu dans l’exploitation. Je dormais avec des Lituaniens, des Polonais qui sont aussi dans le film. Nous avons été imprégnés. Jawad est un réalisateur du réel. Dans sa façon de travailler, il est à la recherche de la vérité. » Un réalisme qui laisse pourtant de la place à la fiction, au suspens, mais aussi au romantisme. Jawad Rhalib n’hésite pas à étoffer ses personnages en incluant une histoire d’amour, à mettre en évidence les tensions économiques qui pèsent sur les uns. Il rend ainsi la complexité des relations entre les individus lors de moments de crises où tout pourrait pourtant les séparer. Avec ce choix d’éviter tout manichéisme, Insoumise prouve que le cinéma militant ne se nourrit pas que de clichés tout en gardant son intégrité.

Propos recueillis les 10 et 11 septembre 2016 à Paris.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).