Programmateur du Fifigrot avec Guillaume Louradour depuis 2015, Maxime Lachaud fait preuve d’une telle activité qu’on peut se demander :

a) s’il n’a pas un ou plusieurs avatars pour le représenter ?

b) s’il dort parfois ?

c) s’il n’a pas le double de ses quarante et quelques étés affichés au compteur ?

Entretien après un festival mené tambour battant où on croisa le gothique le plus connu d’Occitanie, voire de Navarre, toujours pimpant malgré des cavalcades effrénées dans tout Toulouse pour présenter des séances aux titres évocateurs : « Empire du vice », « grozical », son propre film Texas trip, une bobine qui prit feu en fin de séance : D’Autres Mondes de Jan Kounen,.. Exceptionnellement, le programmateur, journaliste, essayiste, archiviste, cinéaste s’est posé le temps de répondre à mes questions entre deux bières et des éclats de rire. Précision de taille : entre le moment où cette interview a été effectuée et cette fin octobre, sir Lachaud a eu le temps d’avoir une carte blanche au LUFF (Lausanne Underground Film Festival) et a remporté le Prix Walter Benjamin aux Rencontres cinématographiques internationales de Cerbère-Portbou pour son film Texas Trip, co-réalisé avec Steve Balestreri. Magnéto pour un garçon bien magnétique et adepte de la K7.

Maxime Lachaud & le Fifigrot

Comment présenterais-tu Fifigrot à un non-initié ?

Le Festival international du film grolandais de Toulouse est une manifestation annuelle qui se tient en septembre dans toute la ville de Toulouse afin de célébrer le cinéma le plus libre, fou et délirant, tout en proposant des événements et rencontres où se mêlent littérature, musique, expositions et performances. On y propose un grand nombre d’avant-premières et de films inédits mais aussi des classiques marginaux selon les thématiques mises en avant. Une compétition permet aussi de décerner l’Amphore d’Or et l’Amphore du Peuple chaque année.

Quand et comment te retrouves-tu programmateur au Fifigrot ?

Maxime Lachaud, programmateur @Katy Constant

Juste un hasard de la vie. Une discussion dans le métro avec Gérard Trouilhet, un des membres fondateurs de l’association A Côté. Un quiproquo aussi. Il pensait que j’étais psychanalyste. J’ai été invité à prendre un verre le lendemain matin et ils m’ont proposé d’être programmateur, vu que Guillaume Louradour déménageait pour Paris et il ne pourrait plus avoir le temps nécessaire pour ça. Depuis, on bosse en binôme et ça se passe très bien.

Critères : c’est quoi un film Fifigrot ?

Il y a autant de définitions d’un film grolandais qu’il y a de personnes, mais pour moi, c’est un film délirant, drôle, iconoclaste, inclassable, parfois méchant, parfois grotesque, un film qui invite à rire jaune, vert, rouge, un film qui n’a pas peur de la satire et de l’absurde, un film qui sort des sentiers battus, libre et dissipé.

Comment trouvez-vous les films ?

Soit on les reçoit via un appel sur notre site Internet soit on démarche directement les distributeurs, producteurs ou ayants-droit, soit on fait appel à des collectionneurs et à un carnet d’adresses que j’ai réussi à bien entretenir avec le temps.

Marge d’intervention de ceux de Groland ?

Benoît nous fait confiance et a toujours remercié le travail qu’on effectuait avec Guillaume. Parfois on échange sur des envies, et ça arrive qu’il case quelques films, mais il n’y a jamais eu de soucis de ce niveau-là. Quand il y a eu censure, elle venait plus des associations locales ou des politiques internes à la ville.

Des moments qui t’ont vraiment marqué ?

Trop ! Des projections magiques, des rencontres qui ont changé ma vie, des soirées épiques… J’ai déjà fait six éditions donc ça fait un paquet de souvenirs !

Programmateur (de films) bis

Tes premières armes en tant que programmateur ?

En fait, cela s’est toujours fait en parallèle à mes livres. Je ne sais même pas quand j’ai commencé, mais sûrement au même moment où j’ai commencé à faire des bouquins il y a 10/15 ans en arrière.

Outre le Fifigrot, tu as eu au moins deux cartes blanches au LUFF, tu peux nous en dire plus ?

Le LUFF est un festival magnifique et ils m’ont offert deux de mes plus belles cartes blanches. Pour la première, Redneck is not dead, en lien avec mon livre Redneck Movies, on avait sélectionné les films Macon County Line, Pigs (Daddy’s Deadly Darling) dans un version hallucinante, The Other Side et le génial The Wild and Wonderful Whites of West Virginia pour lequel ils avaient fait venir le réalisateur, Julien Nitzberg, un gars super et plein d’humour avec qui j’ai adoré passer du temps.

Pour ma seconde carte blanche, ce mois d’octobre, je me suis focalisé sur les films-rêves en lien avec mon livre Potemkine et le cinéma halluciné qui sortira le 26 novembre chez Rouge profond. Il y aura quelques uns de mes films préférés de tous les temps : Un chant d’amour de Jean Genet, La Clepsydre de Wojciech Has, Cœur de verre de Werner Herzog, Christmas USA de Gregory Markopoulos, The Way To Shadow Garden de Stan Brakhage, Meshes of the Afternoon de Maya Deren et Alexander Hammid et Fragment of Seeking de Curtis Harrington. Beaucoup de films d’avant-garde américains de l’après-guerre, c’est une période que j’adore. Tous ces films sont reliés par leur dimension onirique que j’explore largement dans l’ouvrage à paraître.

Maxime Lachaud, archiviste, journaliste et artiste hors pair

D’après notre ami Bertrand Grimault*, programmateur éclairé, tu fais des interviews 7 jours sur 7, 22 heures, sur 24. Mais encore ?

Sacré Bertrand ! J’ai commencé à faire des interviews quand j’avais 16 ans pour un concours du Midi Libre et depuis, je n’ai jamais arrêté. J’ai des archives de fou, et c’est vrai qu’à une époque j’en faisais trois à quatre par jour. Les parcours artistiques des gens me fascinent depuis que je suis petit et que je traînais dans les bars. J’ai eu la chance de rencontrer tous les gens qui m’ont fait rêver quand j’étais adolescent, de la chanteuse d’X-Mal Deutschland au bassiste de Bauhaus. Au final, j’ai interviewé plus de 2000 musiciens, cinéastes, écrivains, artistes, et j’ai tous ces enregistrements audio chez moi où je peux réécouter la voix des regrettés Tobe Hooper, John Balance, Gabi Delgado, Scott Walker, Alan Vega, Peter Christopherson, Vaughan Oliver et tous ces êtres magnifiques. Le plus beau, c’est quand tu rencontres quelqu’un qui possède un tel charisme, un tel univers, une telle aura que ça t’inspire à créer tes propres œuvres, ça a été le cas avec les écrivains Harry Crews et Joe R. Lansdale ou l’éditeur Nils Bouaziz. Quand tu as la chance de croiser des esprits aussi brillants, tu n’as plus jamais le droit de te plaindre.

Tu as aussi écrit pour le fanzine Abus dangereux ? -Puis, tu as eu ta propre revue en 2002 avec Douche froide?

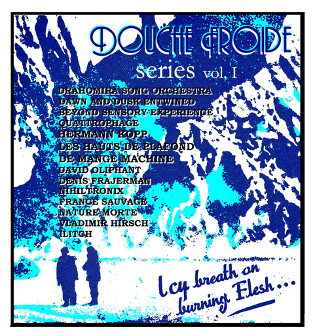

J’ai été très actif dans le fanzinat. J’ai toujours adoré ça, c’est ma culture. J’ai tout découvert adolescent grâce aux fanzines. C’est la meilleure presse. Douche Froide était né de ma passion pour les musiques expérimentales et la pluridisciplinarité. On a même fait un livre-CD avec l’éditeur La Volte, Aux Limites du Son (2006) et un superbe disque-objet (Icy Breath on Burning Flesh, 2010). L’émission radio Douche Froide existe depuis 17 ans, et c’est juste hallucinant de se dire qu’on est encore là. Là encore, je crois que j’ai rencontré tous les grands noms de la scène coldwave/industrielle/expérimentale. Mais je vais éviter le namedropping !

J’ai été très actif dans le fanzinat. J’ai toujours adoré ça, c’est ma culture. J’ai tout découvert adolescent grâce aux fanzines. C’est la meilleure presse. Douche Froide était né de ma passion pour les musiques expérimentales et la pluridisciplinarité. On a même fait un livre-CD avec l’éditeur La Volte, Aux Limites du Son (2006) et un superbe disque-objet (Icy Breath on Burning Flesh, 2010). L’émission radio Douche Froide existe depuis 17 ans, et c’est juste hallucinant de se dire qu’on est encore là. Là encore, je crois que j’ai rencontré tous les grands noms de la scène coldwave/industrielle/expérimentale. Mais je vais éviter le namedropping !

Je crois que tu es en possession de 2000 K7 ?

Bon, je ne sais pas le chiffre exact, mais il est à mon avis encore supérieur à ce que tu penses… Avec le temps, j’en suis très fier, mais je ne suis pas un fétichiste collectionneur. C’est juste que j’ai accumulé tout cela au fil des années, soit des cadeaux, soit des commandes, soit des héritages, soit des objets promotionnels… Mais si je trouve la bonne personne qui en fera l’usage adéquat, je saurai m’en séparer. Par exemple, une fois je savais que le musicien Martial Canterel cherchait partout la cassette au format VHS avec le titre « Fun Métal Klakette » de P. et Goître de Galine, et je la lui ai offert. Il était si heureux. Mais j’aime ce format de la cassette qui rentre dans la poche. On peut être vraiment créatif. As-tu vu les cassettes de Ptôse ou DDAA ? Les packagings sont vraiment exceptionnels.

Bon, je ne sais pas le chiffre exact, mais il est à mon avis encore supérieur à ce que tu penses… Avec le temps, j’en suis très fier, mais je ne suis pas un fétichiste collectionneur. C’est juste que j’ai accumulé tout cela au fil des années, soit des cadeaux, soit des commandes, soit des héritages, soit des objets promotionnels… Mais si je trouve la bonne personne qui en fera l’usage adéquat, je saurai m’en séparer. Par exemple, une fois je savais que le musicien Martial Canterel cherchait partout la cassette au format VHS avec le titre « Fun Métal Klakette » de P. et Goître de Galine, et je la lui ai offert. Il était si heureux. Mais j’aime ce format de la cassette qui rentre dans la poche. On peut être vraiment créatif. As-tu vu les cassettes de Ptôse ou DDAA ? Les packagings sont vraiment exceptionnels.

J’ai cru comprendre que tout jeune, tu hantais les backstages des concerts noise, indus les plus pointus ?

C’est vrai, mais comme disait Al Jourgensen, ceux qui se souviennent les années 90, c’est qu’ils ne les ont pas vécues… Hé bon, la danse, l’ivresse, l’euphorie… Je ne me souviens pas de tout, loin de là, mais d’autres s’en souviennent à ma place. Parfois je tombe sur des vidéos de groupes sur YouTube, et je suis toujours surpris de voir que je suis au premier rang. Pendant des années, j’ai piraté les concerts, mais bizarrement dès que le matériel d’enregistrement s’est amélioré, ça m’a moins fait délirer et j’ai arrêté. C’est étrange. C’est comme si j’aimais le son dégueulasse où tu entends les conversations bien plus que la musique. Peut-être j’essayais de capter un présent qui filait trop vite à mes yeux ?

Vous étiez nombreux dans le Sud (Toulouse) dans cette mouvance underground ou tu passais pour un ovni ?

J’ai eu la chance de toujours être entouré de gens cultivés et vêtus de noir. Les dingues de VHS, les barrés de l’electro, les rats de bibliothèques aux yeux bousillés par trop de lectures, les uber-corbeaux réfractaires au langage et aux lumières vives… C’est plus tard que je me suis aperçu qu’il y avait beaucoup d’intolérance et de rejet envers les gens comme nous. Mais même si on est juste des happy few, au moins on est happy.

Est-ce pour ça que je lis dans ton Wikipédia il s’est imposé comme une référence dans la recherche autour du gothique sudiste, et des arts et de la littérature du Sud des États-Unis ?

Bah comme ça, ça sonne prétentieux. C’est juste que j’ai été un des premiers universitaires à se spécialiser dans le Southern Gothic, cette tradition esthétique et littéraire du Sud des Etats-Unis.. J’ai pas mal écrit sur Cormac McCarthy, Flannery O’Connor, Clarence John Laughlin et bien sûr Harry Crews sur qui j’ai fait ma thèse de doctorat.

Mondo explorer

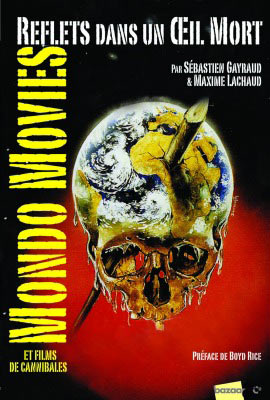

En, 2010, tu écris avec Sébastien Gayraud, sur le phénomène des Mondo movies. On m’a dit qu’il serait épuisé, victime de son succès et éventuellement en voie d’être réédité?

Oui, le livre a été épuisé assez vite et on travaille à une belle réédition. Le cinéma Mondo est mal aimé, voire haï, et pourtant je le trouve toujours aussi passionnant, voire existentiel.

Oui, le livre a été épuisé assez vite et on travaille à une belle réédition. Le cinéma Mondo est mal aimé, voire haï, et pourtant je le trouve toujours aussi passionnant, voire existentiel.

Il en dit tellement long sur nous et sur l’époque à laquelle ces films ont été faits (principalement les années 60 et 70). Prosperi/Jacopetti sont pour moi de très grands cinéastes-penseurs, certes totalement irresponsables mais profondément géniaux. Et je ne suis pas le seul à le penser, vu que J.G. Ballard ou encore Nicolas Winding Refn ont souvent avoué leur admiration pour Mondo Cane, Adieu Afrique ou Les Négriers.

En 2014, tu publies l’anthologie Redneck Movies : Ruralité et dégénérescence dans le cinéma américain, tu peux nous en dire plus ?

Ce livre était un pari fou, et j’ai trouvé Rouge profond, un éditeur qui a cru dans ce sujet et au final ça a été un succès. Je voulais en quelque sorte voyager dans l’histoire du cinéma américain à travers la figure du redneck, ce cul-terreux rétrograde du Sud des Etats-Unis, qui au final apparaît plus comme une projection, un bouc-émissaire ou un défouloir pour nous parler des tensions sociales du pays, évoluant au fil des décennies. C’est un ouvrage autant d’histoire sociale que d’analyse cinématographique. Cela m’a permis aussi de travailler sur tout ce courant peu connu qu’est la hicksploitation. J’avais emprunté le terme « redneck movies » à un article de la toute fin des années 70. Aujourd’hui, le terme est presque entré dans le langage des cinéphiles dès qu’il est question de racistes en salopettes, d’éleveurs d’alligators cannibales ou de fermières édentées habillées en mini-shorts. Le livre compte parmi ses fans Virginie Despentes et je me souviens encore d’avoir fait des interviews avec la presse féminine pour leur parler de l’obsession des chiottes extérieures chez Bethel Buckalew ou de la mode des rednecks zombies texans dans les années 80. La promo de ce bouquin a été jouissive, et ça a donné naissance à la collection Rednecks chez Artus films. La première au monde.

Ce livre était un pari fou, et j’ai trouvé Rouge profond, un éditeur qui a cru dans ce sujet et au final ça a été un succès. Je voulais en quelque sorte voyager dans l’histoire du cinéma américain à travers la figure du redneck, ce cul-terreux rétrograde du Sud des Etats-Unis, qui au final apparaît plus comme une projection, un bouc-émissaire ou un défouloir pour nous parler des tensions sociales du pays, évoluant au fil des décennies. C’est un ouvrage autant d’histoire sociale que d’analyse cinématographique. Cela m’a permis aussi de travailler sur tout ce courant peu connu qu’est la hicksploitation. J’avais emprunté le terme « redneck movies » à un article de la toute fin des années 70. Aujourd’hui, le terme est presque entré dans le langage des cinéphiles dès qu’il est question de racistes en salopettes, d’éleveurs d’alligators cannibales ou de fermières édentées habillées en mini-shorts. Le livre compte parmi ses fans Virginie Despentes et je me souviens encore d’avoir fait des interviews avec la presse féminine pour leur parler de l’obsession des chiottes extérieures chez Bethel Buckalew ou de la mode des rednecks zombies texans dans les années 80. La promo de ce bouquin a été jouissive, et ça a donné naissance à la collection Rednecks chez Artus films. La première au monde.

En repérant pour Texas Trip, t’es-tu retrouvé précisément chez ces rednecks ?

Ah j’ai des centaines d’anecdotes là-dessus. Comment dire ? Pitbulls nerveux, hôtels mal famés, drive-in porno, évangélistes illuminés, blondes armées, trailer parks de l’apocalypse, adeptes à la meth qui tirent des coups de feu à n’importe quelle heure de la journée, heart attack burgers, antique stores à perte de vue, clubs country où on mange du poisson-chat… J’ai vu tout ça, mais ce n’est pas ce que je venais y chercher. En tout cas, je cherchais ceux qui étaient à la marge dans cette Amérique-là.

Last not least, la réalisation

On en vient à ton docu expé, Texas trip-Carnival of Ghosts -co dirigé avec Steve Balestreri, pourquoi comment ?

Copyright Erik Damiano

Ma passion pour les États-Unis, et pour le Texas, remonte à l’adolescence. Déjà amateur de films d’horreur en rase-campagne, ma grande sœur m’avait offert pour l’anniversaire de mes seize ans un recueil de nouvelles qu’elle avait trouvé dans une petite boutique de Carcassonne qui se nommait La Chouette. Cette collection se nommait Texas Trip et l’auteur n’était autre que Joe R. Lansdale. Le volume original avait un autre titre (By Bizarre Hands) mais le traducteur Nicolas Richard, que j’allais rencontrer plusieurs fois par la suite (notamment par rapport à son travail sur Harry Crews), avait choisi de reprendre l’intitulé d’une compilation aujourd’hui mythique de groupes alternatifs texans. Cette compilation vinyle de 1987 comprenait des artistes comme Butthole Surfers ou Daniel Johnston. Ce bouquin m’a ouvert les portes de la littérature du Sud des États-Unis, mais aussi il m’a amené à m’intéresser à toute une culture, un folklore, une musique que j’ai passé de nombreuses années à creuser et à décortiquer, que ce soit dans mes livres, mes articles, mes créations ou même mes programmes radiophoniques. Une nouvelle en particulier m’attirait. Je n’arrêtais pas de la lire et la relire : « Derrière le pare-brise l’enfer » (Hell Through a Windshield). Au départ, je pensais que c’était un récit de l’imagination, aussi fantasque que les autres textes. Mais plus tard j’apprendrai que tout ce qui y est décrit était de la pure expérience personnelle, d’où ce sens du détail hyperréaliste. Il s’agissait d’un témoignage vécu et une immersion sensorielle totale dans l’univers des drive-in (les « ciné-parcs »), phénomène américain par excellence que l’on ne connaissait pas en France. Et le Texas était véritablement le berceau des drive-in, là où on en trouvait le plus. L’écrivain avait connu l’âge d’or de cette culture où l’on part assister à des films derrière le volant de sa voiture, et son texte, datant de 1984, semblait croire en une renaissance. Totalement anthropologique, ce récit donnait l’impression d’y être : les popcorns, les bagarres, les films de série B ou Z, les rendez-vous amoureux sur la banquette arrière, les moustiques dans les toilettes… Une vraie culture populaire et marginale à la fois. Ce qui était particulièrement fascinant, c’était les films produits pour ce marché qui pouvaient se permettre une liberté, une subversion et une critique de la société bien plus fidèle à ce que traversait l’Amérique dans ces périodes turbulentes des années 60 et 70. Les drive-in ont par la suite hanté les romans de Joe R. Lansdale (il en a même fait une trilogie). Suite à un travail de recherche assez long autour de l’écrivain Harry Crews, j’ai eu envie de revenir à la base et à l’auteur qui avait tant marqué mon parcours. Très actif sur Internet, j’étais un fan assidu de son site, et en 2006, je me suis décidé à entrer en contact avec lui. Tout est parti d’une interview à distance. Et j’ai commencé à assembler une vaste documentation autour de sa terre natale, le Texas.

En parallèle, j’avais rencontré Steve avec qui nous faisions des sujets pour une chaîne culturelle locale. Je dirigeais les entretiens et il filmait. Quand ce média a arrêté ses activités brusquement au début de l’année 2009, nous étions frustrés car c’était un travail qu’on appréciait beaucoup. Steve m’a fait alors part de son envie qu’on fasse un projet ensemble. J’avais tout ce matériau assemblé autour de Joe R. Lansdale et ce désir de travailler autour de la nouvelle « Derrière le pare-brise l’enfer ». Mais en 2011 est intervenu un élément décisif. J’étais en contact avec un autre écrivain qui a passé une grande partie des ses années de jeunesse au Texas, Mitch Cullin, l’auteur de Tideland et King County Sheriff. À l’époque, je venais de perdre un ami proche, et lui aussi. Il était retourné au Texas pour les funérailles – il avait déjà déménagé depuis longtemps à Tokyo – et il s’était rendu compte que tous les drive-in de son enfance avaient disparu. Lui-même avait été conçu par ses parents dans un drive-in alors que Luke la main froide défilait sur l’écran.

C’est alors que s’est posée la question de la disparition de ces mythes américains que sont les drive-in. En parlant autour de moi avec des amis américains, je me rendais compte que chaque Américain a une histoire folle à raconter qui s’est passée dans un drive-in. Mais ce phénomène était en train de s’effacer, les bâtiments étant détruits les uns après les autres et les terrains rachetés pour en faire autre chose. Cela m’a d’autant plus touché qu’à l’époque je travaillais sur le livre Redneck Movies et sur tous ces films d’hicksploitation qui avaient fait leur vie dans ces mêmes drive-in. Le texte de Lansdale devenait alors un vrai vestige du passé et, de son aveu même, cette culture est morte aujourd’hui. Nous nous sommes alors posé la question : que reste-t-il de ce monde fantasque que Lansdale m’avait fait découvrir dans son texte ? Ce fut un point de départ, et le film a ensuite évolué vers ce qu’il est à présent. Un voyage au sein d’un monde pré-apocalyptique peuplé de personnages masqués et de présences fantomatiques.

J’y vois une continuité entre ton travail d’explorateur underground, de défricheur de bayous et de groupes cultes-occultes. Toi aussi ?

C’est clairement un approfondissement de ce travail, autant l’exploration d’un underground musical que d’une cartographie héritée de la tradition du Southern Gothic. Comme je le disais, ma rencontre avec Joe R. Lansdale remonte à loin. Ses écrits ont servi de matériaux à penser pour le film. Au final, même s’il n’apparaît que de façon spectrale à travers sa voix comme issue de vieux postes de télévision ou à travers la citation même qui sert d’épigraphe au film, sa présence est essentielle. Il apporte un contexte, et son accent sudiste rappelle de suite les grands conteurs des traditions orales d’antan, quand les gens se racontaient des histoires sur le porche des maisons. Mais lors des repérages en mars 2016, il s’est passé une bifurcation assez importante. Alors que nous logions chez certains de mes amis, tous musiciens, nous nous sommes rendu compte à quel point leur travail artistique retranscrivait le territoire et notre expérience du Texas. Quelque part, ils étaient la pure musique folk du coin. Pas la country commerciale que l’on entend sur toutes les stations de radio, mais un héritage sonore qui combinerait les crissements de la bande originale de Massacre à la tronçonneuse, le psychédélisme bruitiste des Butthole Surfers et les costumes de Caroliner. Isolés et éloignées des grandes villes texanes devenues trop chères, ils apparaissaient non pas comme des laissés-pour-compte mais comme des fantômes créant leurs propres univers à la marge, assumant le besoin de créer pour rester sains d’esprit dans une Amérique sortie de ses gonds. Assumant une certaine théâtralité et la figure du freak, ils nous apparaissaient comme une sorte de réappropriation de l’esthétique excessive et bricolée des vieilles productions de drive-in mais ils en donnaient un sens nouveau dans l’Amérique d’aujourd’hui. Ils étaient les descendants des « mutants de drive-in » dont parlait Joe Bob Briggs dans les années 80. Ce ne fut qu’au moment où nous avons été sur place qu’ils sont apparus comme des personnages potentiels. Avant, on pensait juste utiliser leurs compositions musicales pour l’atmosphère crépusculaire et inquiète que nous souhaitions susciter. J’avais déjà de longues correspondances avec certains d’entre eux.

Comment définirais-tu votre film ?

Texas Trip, A Carnival of Ghosts n’est pas un documentaire traditionnel du tout mais quelque chose de plus irréel, une transe intime, rêveuse. Une hallucination. Nous savions que le film se mettrait en place comme une performance, des répétitions jusqu’à une forme de danse macabre finale, où les personnages isolés se retrouvent dans un rituel collectif. Nous savions aussi que nous voulions partir d’une ambiance de monuments abandonnés, de spectres de vieilles bobines de films, d’espaces déserts pour les habiter au fur et à mesure, et petit à petit donner chair aux écrans et aller vers le vivant. Le contact humain se fait alors que quand on traverse les États-Unis, on a l’impression que les gens passent leur temps enfermés dans leurs voitures ou leurs maisons. Les rues sont souvent désertes, et c’est l’humain qu’on finit par chercher.

La structure s’est dessinée au travers de cette inquiétante étrangeté que nous cherchions à créer. Le film lui-même ne devient qu’un espace mental, un flux de conscience, et comme dans les songes, les morts peuvent se joindre aux vivants. Le documentaire alors, de par cette dimension subjective, devient objet fantastique. Le témoignage, par la résistance artistique, d’un rêve qui ne veut pas mourir.

C’est ton premier long métrage, il a fait sa première internationale au Fantasia Festival de Montréal, un démarrage en fanfare, tu es étonné ?

C’est vrai que c’est un objet tellement personnel, on a du mal à imaginer que ça puisse toucher d’autres personnes. Et pourtant, au vu de certains articles que j’ai lus suite à la première à Fantasia, ça a été le cas. C’était assez bouleversant aussi pour moi de retrouver tou(te)s ces ami(e)s à la seconde projection du film au Fifigrot. Leurs larmes, leur émotion… C’était très intense de voir la salle pleine à craquer en ce contexte masqué. Je crois qu’il va y avoir encore beaucoup de grands moments avec ce film !

Tu as mis du temps à le réaliser ?

La première ébauche de scénario a été conçue il y a dix ans, mais c’était bien plus axé sur l’univers de Joe R. Lansdale et des drive-in. En 2014, on a signé un contrat avec la boîte de production Le Lokal et en 2015 on a obtenu un financement régional pour finaliser le scénario. C’est lors des repérages de 2016 que le projet a bifurqué vers une scène musicale. D’emblée nous savions que la musique et le son auraient une place de choix dans le film. Nous voulions que toutes les performances soient enregistrées en live, pour donner une dimension brute et archéologique au film. J’avais en tête le travail d’Alan Lomax quand il immortalisait sur son enregistreur les vieux bluesmen d’Alabama ou de Louisiane. Cela correspondait à la dimension presque art brut de ces projets musicaux, mais aussi au caractère vintage de leur univers. Ils tournent encore à la VHS, écoutent des cassettes audio et sont entourés des vieux antique stores où ils vont se procurer pour pas cher les instruments sur lesquels ils composent. Ainsi, nous nous sommes rendu compte que ce qui nous intéressait c’était la passerelle entre une culture marginale du passé, un peu excessive et monstrueuse, et une culture d’aujourd’hui, qui s’est nourrie de ces films d’une autre époque et de la figure du freak pour exprimer des ressentis intimes quant à la place de l’artiste dans l’Amérique contemporaine. Ainsi, on a réécrit totalement le scénario en 2016. Le coproducteur Tobina Film, connu pour son travail notamment avec Cattet/Forzani ou Xavier Seron, est rentré dans l’aventure. Puis j’ai rencontré Bruno Deloye de Ciné et il a rejoint le projet. On a ainsi pu obtenir des aides du CNC, de la Région Pays de Loire et Occitanie qui nous ont permis de faire le tournage en mars/avril 2019. La post-production a pris quasiment un an.

Votre part à Steve et à toi ?

En fait, on a repris un peu la méthode que l’on avait mise en place quand on travaillait à la télévision culturelle, avec pas mal d’échanges et d’allers-retours. De son côté, il découvrait tout un univers. Quant à moi, je l’approfondissais. Mais il y a eu des grandes bifurcations entre les dispositifs narratifs mis en place dans le scénario et le résultat final. Certaines idées auraient demandé beaucoup de répétitions et de temps pour pouvoir fonctionner et nous n’avons pas eu ce temps qui nous aurait été nécessaire. Il faut dire que le film lui-même a été bricolé avec un tout petit budget ! On a fait ce qu’on a pu avec ce qu’on avait. Mais une chose est sûre, c’était une aventure collective. C’est vraiment un film qu’on a fait avec les personnages. Chacun était préparé parfois pendant des heures avant que Steve n’enclenche la caméra. Steve avait cette patience et savait être économe dans les images dont nous avions besoin. Contrairement aux plans de paysages, quand nous sommes avec les personnages, la caméra est portée, proche des visages, mouvante. Là aussi, ce sont les personnages, masqués, grimés, percés, qui nous amènent du côté du vivant. Avec Steve, nous nous sommes fondus avec eux. Totalement.

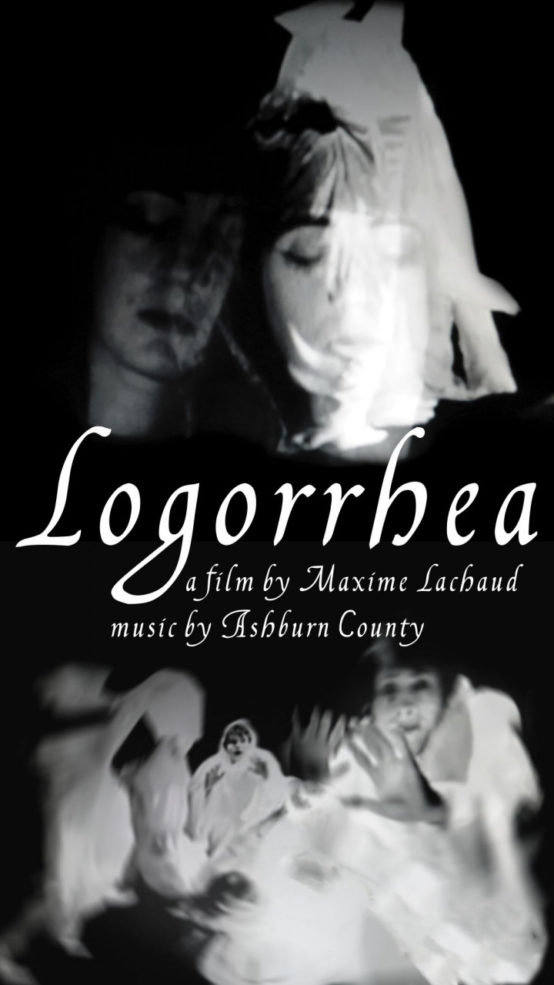

Lors de ta présentation à l’Etrange Festival de ton splendide court de 4’44, Logorrhea, réalisé pendant le confinement, tu as évoqué un nombre infini de films …

Il y a neuf ans en arrière, je me suis retrouvé dans une drôle de période. Suite aux décès de proches, je voyais des fantômes partout et je n’arrivais plus à distinguer le monde des présences du monde réel. J’ai toujours accepté l’inexplicable et l’irrationnel dans ma vie, mais je me trouvais face à des sensations que même les mots n’arrivaient pas à décrire. Alors je me suis muni de mon enregistreur portable numérique Zoom H4N avec lequel je faisais des interviews et je me suis mis à enregistrer des sons et à créer une étrange musique spectrale. Cette musique était indissociable de visions et d’images. Des images noir et blanc, anciennes, délavées. Je me suis alors mis à récupérer des vieilles bandes filmées et à me prêter à l’exercice du found footage. Les personnes représentées sur ces archives des années 20, 30, 40, 50, me racontaient alors des ghost stories en s’inspirant de ma propre musique. C’est ainsi que j’ai fait plein de travaux vidéo de la sorte. Logorrhea en fait partie. Une étrange danse des voiles, une symphonie pour ventilateurs et ombres fantomatiques, et cette voix asthmatique qui essaie de se livrer à une logorrhée mais aucun mot intelligible ne sort de ses lèvres. Même si cela peut paraître abstrait et expérimental, pour moi cela retranscrit des sentiments très concrets. Je n’ai peut-être jamais été aussi direct sur qui je suis et sur ce que je ressens que dans ces petits films.

*Bertrand Grimault est l’homme- orchestre derrière Monoquini, programmateur parmi les plus pointus et intéressants de France : http://monoquini.net/blog/index.php

(Il y a des chances que vous en sachiez un jour plus sur ses activités…Stay tuned !)

Photo couverture : Erik Damiano

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Balestreri steve

mon nom est Steve BALESTRERI pas Balestrini… merci!

Et pour ma part dans le film… baahhhh!