Deuxième édition consécutive située lors de la rentrée de septembre et non lors de l’habituel week-end de Pâques, ces 14ème Hallucinations Collectives, auront un été un superbe prétexte pour fêter dignement la réouverture des salles de cinéma et apprécier les séances en tant que moments de partage. Il est toujours plaisant d’échanger avec les nombreux passionnés massivement présents dans l’enceinte du Comœdia au cours de cette semaine si particulière, croiser les équipes du festival, du cinéma hôte, les bénévoles et toutes celles et ceux qui contribuent à faire de cet événement une réussite incontestable. Cette année, nous avons assisté à un total de 23 séances, réparties sur l’ensemble du festival et partagées entre deux rédacteurs. Nous reviendrons en deux temps sur la manifestation, dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur les séances d’ouverture et de clôture ainsi que l’intégralité de la section Privés de sortie, avant de revenir dans une deuxième parties sur nos coups de cœur parmi les différentes thématiques proposées. Entre découvertes et redécouvertes sur grand-écran, cinéma anglais, japonais, américain, animation, action, thriller, le cocktail de sensation fut riche et pluriel, parfois fascinant, bouleversant, régressif, jouissif… Trêve d’adjectifs, il est temps de revenir en détails sur ce cru 2021 !

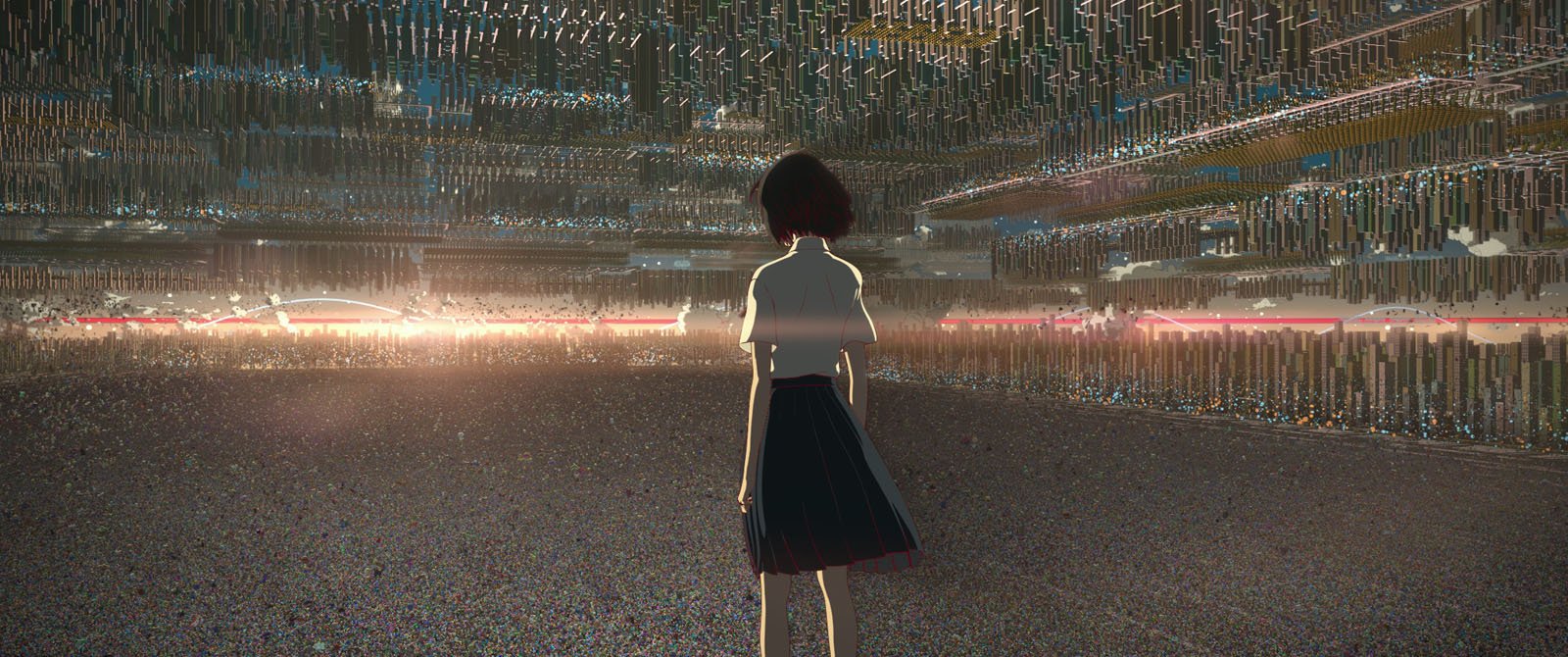

Belle de Mamoru Hosoda (Japon, 2021)

Belle – Copyright Studio Chizu 2021

Ancien animateur sur Dragon Ball Z, réalisateur des deux longs-métrages Digimon ou du sixième One Piece, Mamoru Hosoda s’est affranchi des licences au sein desquelles il a fait ses armes pour devenir progressivement l’un des noms importants de l’animation japonaise au cours des années 2000. Une émancipation qui coïncide peu ou prou, avec une collaboration avortée pour les Studios Ghibli, il fut en effet choisi pour mettre en scène Le Château ambulant avant de claquer la porte, las d’essuyer le refus de ses idées. La Traversée du temps puis Summers Wars ainsi que Les Enfants loups, Ame et Yuki, l’imposeront définitivement comme une valeur sûre. Il intégrait en 2018, la sélection de la Quinzaine des réalisateurs, moins réticente à programmer des films animés que la Compétition Officielle (en atteste la présence du superbe Ma vie de Courgette en 2016) pour Miraï, ma petite sœur. Trois ans plus tard, il retrouvait la croisette en juillet dernier, puisque son nouvel opus, Belle, faisait partie du panel des séances spéciales de la section Cannes Première. À quelques mois de sa sortie française, il nous était présenté pour l’ouverture de cette quatorzième édition, précédé d’une réputation extrêmement enthousiaste. Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

Belle – Copyright Studio Chizu 2021

Sans minorer leurs qualités évidentes (beauté du graphisme, imaginaire pétri d’aspirations poétiques, ambitions thématiques), les deux dernières réalisations de Mamoru Hosoda nous avaient moins enthousiasmé que les trois précédentes, qui nous semblaient plus intensément incarnées. Ces considérations posées en préambules, mettons fin à tout suspens, Belle fut un ravissement de tous les instants dont nous sommes sortis soufflés et bouleversés. Il s’agit d’abord d’un émerveillement visuel, attestant du talent du cinéaste pour façonner un double univers (le réel et le virtuel) aussi immédiatement immersif que séduisant par sa richesse et sa densité, synthétisant plusieurs facettes déjà explorées par le passé dans son cinéma. Deux mondes à la fois opposés et reliés, dont le décalage apparent entre la quotidienneté de l’un et l’infinité de l’autre, accouche d’un premier vertige. En effet, Hosoda, peint la sobre vie lycéenne d’une adolescente évoluant en milieu rural avant de la propulser dans une autre dimension d’une étendue spectaculaire, chaleureuse et très colorée. U rappelle naturellement le OZ de Summer Wars, dont il constitue une version accrue et amplifiée, mais évoque également des œuvres telles que Paprika et Matrix dans sa capacité à rendre instantanément familier un territoire inédit. Espace de jeu filmique pour un réalisateur à la créativité débridée, ce dernier manie avec virtuosité toutes les possibilités qui s’offrent à lui (mouvements de caméra spectaculaires, travail poussé sur la profondeur de champ, jeu sur les échelles de valeurs au sein des plans…) sans résumer son geste à une vaine prouesse technique mais à dessein de sublimer son monde. Cette forme très pop, accentuée par les nombreuses chansons euphorisantes qui parcourent le récit, s’accompagne d’un second projet narratif, une relecture 2.0 de La Belle et la bête. Le metteur en scène entreprend ainsi une superposition de couche supplémentaire, visant à créer la féerie en mêlant à son imaginaire intime et foisonnant, l’adaptation d’une histoire avec laquelle beaucoup sont déjà familiers. En l’état, Belle pourrait simplement faire figure de grand huit animé ultra stimulant, d’une envergure rappelant aux fulgurances de l’inégal mais passionnant Happy Feet 2, sauf qu’il réussit en plus à brasser des thèmes ambitieux avec une aisance déconcertante.

Belle – Copyright Studio Chizu 2021

La technologie, désignée comme un progrès permettant de vivre une existence fictive et potentiellement fantasmé, semble moins une échappatoire, qu’un révélateur de la personnalité de son héroïne. Elle apparaît davantage tel un espace d’ouverture vers un nouveau champ des possibles, qu’un moyen de repli sur soi. Cette vision bienveillante, tranche avec certains discours rétrogrades sur la question, sans perdre en lucidité lorsqu’il s’agit par exemple de s’interroger sur la notion de célébrité virtuelle et les conséquences potentielles de celle-ci. La dichotomie entre le réel et U, la double identité qui en résulte pour ses héros constituant à la fois une chance à saisir et un danger en puissance, Hosoda refuse une quelconque essentialisation de son propos, privilégie l’unicité de chacun, au phénomène de masse. Il se montre plus critique au moment d’évoquer une société du paraître, où par peur, les individus se cachent, ont peur de s’affirmer, quittent à trahir leur vraie nature. Un constat qui vaut pour Belle mais aussi la Bête, créature d’abord inquiétante qui se révèle bouleversante à mesure que l’héroïne perce son secret. En dépit du caractère grand public de son long-métrage, Hosoda n’hésite pas à travers cette dernière à aborder (avec une intelligence remarquable) des thèmes âpres et rarement traités dans ce type de propositions. Sans naïveté mais avec une conviction contagieuse, il pose la solidarité et l’entraide en remparts salvateurs aux douleurs que connaissent ses personnages, nous touchant alors directement en plein cœur. Merveille visuelle, enivrante, revigorante et émouvante, Belle impressionne au point de s’imposer comme le film de la maturité pour son auteur, capable de passer d’un tourbillon d’images et de sons, à de bouleversants silences en une fraction de seconde. (V.N.)

68 Kill de Trent Haaga (Etats-Unis, 2017)

68 Kill – Copyright Chip Thrills 2016

Long-métrage le moins connu de cette sélection Privés de sortie, 68 Kill avait été diffusé en 2017 au PIFFF et se trouve depuis quelques mois maintenant sur la plateforme de SVOD spécialisée, Shadowz. Couteau suisse de la célèbre Troma, Trent Haaga a notamment joué dans Terror Firmer de LIoyd Kaufman co-écrit par James Gunn, avant de participer à l’écriture du quatrième Toxic Avenger, sur lequel il est également assistant réalisateur. Très actif au sein de la firme, il se fait paradoxalement remarquer une fois qu’il s’en est émancipé, d’abord en signant le scénario du film d’horreur Deadgirl, puis en passant à la réalisation en 2011 avec Chop, une comédie horrifique. Une carrière en dehors des radars faites de vas-et-vient, réussites et déceptions, rendant son profil difficile à appréhender même si l’on constate sa participation à plusieurs réussites déviantes qu’il serait injuste de minorer : il a par exemple co-scénarisé le réjouissant Cheap Trills d’après Roald Dahl, l’auteur de Charlie et la chocolaterie ! 68 Kill, son retour derrière la caméra, nous présent Chip (Matthew Gray Gubler), un individu qui se satisfait à peu près de sa condition d’homme-objet un peu benêt, dévoué corps et âme à sa copine Liza (AnnaLynne McCord). Lorsque cette dernière lui propose de braquer leur propriétaire, il ne peut qu’accepter, et évidemment, les événements dégénèrent…

68 Kill – Copyright Chip Thrills 2016

Dès sa première séquence (parallèle au générique), 68 Kill, inspiré d’un roman de Bryan Smith dont on ignore la teneur, affirme une nature mi-candide mi-dégénérée, significative d’une volonté de trouver un équilibre entre le décalage et le premier degré. Le regard innocent et énamouré (accentué par la douce piste sonore en fond) de son protagoniste, Chip, se voit rapidement mis à mal par l’absence de romantisme de sa copine, vulgaire et brutale, disposant de lui physiquement et psychologiquement, sans qu’il ne paraisse en mesure de renverser cet ordre établi. Exposition détonante d’une relation aux accents sado-maso mettant un pleutre en criant manque d’assurance face à une psychopathe en puissance, sur laquelle il n’a aucune prise. Voici pour le point de départ d’un récit amoral au cours duquel s’enchaînent en cascades (et en toute décomplexion) des rebondissements sanglants, d’une apparente gratuité. Pourtant, derrière son script codifié (allant du thriller parodique à l’horreur proche du torture-porn), le film dépeint une Amérique White-Trash délibérément caricaturale, toujours au bord de l’implosion, où ses individualités ont perdus tout semblant de repères, cédant perpétuellement à leurs pulsions les plus obscènes et sadiques. Cet univers posé comme la déformation d’une certaine réalité, devient sous la caméra de Trent Haaga, un terrain de jeu réjouissant, à la dimension bis totalement assumée, se mettant au service d’un divertissement rythmé et généreux, jamais à court d’idées ou d’énergie. Chip, héros longtemps passif, régulièrement heurté par la violence des situations auxquelles il assiste, sert autant de moteur comique à l’intrigue que d’élément d’identification tangible pour le spectateur. Un profil inhabituel et attachant, faussement tourné en dérision, en plus d’être suffisamment bien interprété par l’étonnant Matthew Gray Gubler. Témoin d’un monde dérangé, il incarne à ses dépens le fantasme cauchemardesque de nombreux virilistes et autres théoriciens conservateurs précipités sur le devant de la scène avec l’élection de Donald Trump en 2016, celui d’une masculinité en danger, fragilisée par les luttes féministes. L’une des forces du long-métrage, tient alors dans sa capacité à transformer les stéréotypes qu’il emploie sur le plan de la caractérisation de ses différents personnages et plus particulièrement les femmes, afin d’en révéler l’absurdité profonde, sans pour autant se priver du potentiel dramaturgique de ses schémas ou se livrer à un quelconque jugement de fond. Habilement, le réalisateur adjoint au plaisir futile, l’évocation en creux d’inquiétudes contemporaines, tout en restant fidèle à un désir de cinéma mal élevé et libre, un regard de sale gosse lucide. 68 Kill, s’il se refuse à faire dans la dentelle, bénéficie d’un casting déchaîné, d’une mise en forme efficace et d’une écriture maline (y compris dans sa propension à fréquemment relancer sa mécanique) : un très sympathique cocktail filmique coloré et jubilatoirement dérangé. (V.N.)

Triangle de Christopher Smith (Royaume-Uni, 2009)

Triangle – Copyright Icon Entertainment International 2009

Réalisateur talentueux issu de la nouvelle vague d’horreur british du début des années 2000, Christopher Smith ne connut malheureusement que très rarement les honneurs d’une sortie en salles dans l’hexagone. Depuis le sympathique Severance en 2006, tous ses longs-métrages se retrouvent condamnés à une sortie en vidéo, et ce, jusqu’à son récent et réussi The Banishing. Curieux manque de considération pour un auteur aussi à l’aise dans l’horreur pure (Creep) que dans le thriller en costumes (Black Death). Gloire soit rendue au festival d’avoir permis la projection sur grand écran de Triangle, sorti en 2009. Le film suit un groupe d’amis qui, au cours d’une balade en voilier, se retrouvent pris dans une tempête. Lorsque la mer se calme enfin, ils trouvent refuge sur un bateau qui semble abandonné. Pourtant, peu à peu, les phénomènes inquiétants se multiplient…

Triangle – Copyright Icon Entertainment International 2009

Véritable tragédie familiale déguisée en thriller horrifique retors, Triangle fascine par sa propension à aborder son sujet profond sans le surligner, à transcender son argument de départ (qui constitue intrinsèquement le pitch d’un potentiel épisode de La Quatrième dimension) par sa mise en images aussi précise qu’assurée. L’introduction prend les atours d’un drame réaliste que le reste du récit va peu à peu déformer jusqu’à en retourner, in fine, le sens. Chaque nouvelle itération du scénario approfondit peu à peu la sensation de vertige qui s’en dégage. Un plan sur un disque rayé devient métaphorique et la réalisation se met alors à bafouiller, multipliant les jump cuts, tel un vinyle qui saute sur une platine. Les nombreux motifs réfléchissants (comme les miroirs par exemple) ne sont pas qu’un simple gimmick, une banale matérialisation de la multiplicité des niveaux de lecture, mais viennent véritablement faire sens lors du déchirant final. Le film se replie alors sur lui-même, confrontant deux visions d’une réalité similaire mais pourtant contradictoire. À de multiples reprises, des scènes déjà vues sont rejouées selon un autre point de vue, en conservant parfois le même personnage à l’écran, le dispositif se muant alors en véritable tour de force, notamment lors des séquences sur le pont. D’une idée toute simple, qu’il exploite au maximum, Smith fait ressentir toute la souffrance d’une héroïne ne souhaitant rien de plus que de « rentrer à la maison ». Une envie de retour au foyer qui fait peu à peu sens, tout au long de sa descente aux enfers, pavée d’images dantesques et brutales (l’empilement de cadavres). Très référencé, le long-métrage ne cède jamais sous le poids de ses modèles. S’il ne dissimule pas ses influences, c’est pour mieux affirmer sa propre singularité.

Triangle – Copyright Icon Entertainment International 2009

Relecture toute personnelle du mythe de Sisyphe, revisitant de nombreux classiques de l’épouvante (de Shining à Calme blanc), le scénario a beau être sophistiqué, impliquer d’éventuels revisionnages pour en vérifier la cohérence, mesurer la densité, il nous cueille par sa propension à nous rapprocher progressivement de ses personnages. À la complexité de son écriture, le réalisateur oppose des sentiments humains simples et intelligibles, dresse des portraits imparfaits mais emphatiques à commencer par son protagoniste Jess. Comédienne australienne aperçue dans Mulholland Drive, Bye Bye Love ou encore 30 Jours de nuit, Melissa George livre sa plus belle composition, en apparence fragile et paumée, se découvrant progressivement une force et des ressources insoupçonnées afin de tenter de contrer la fatalité, elle s’impose comme l’un des visages les plus saisissants que le genre ait observé au cours des vingt dernières années. Objet d’une richesse thématique et formelle ahurissante, dense, intimiste et bouleversant, Triangle apparaît encore aujourd’hui comme le sommet de son auteur. Il n’est pas trop tard pour le découvrir ! (J-F.D. & V.N.)

Cold Fish de Sono Sion (Japon, 2011)

Cold Fish – Copyright The Collective/Bloody Disgusting 2011

Cinéaste japonais déjà à l’honneur lors de deux séances hallucinées (Guilty of Romance en 2012, The Virgin Psychics en 2015), Sono Sion, malgré une filmographie déjà très conséquente (on avoisine les quarante longs-métrages réalisés depuis 1985), peine à arriver sur les grands-écrans français. Un triste sort qui condamne son œuvre à être découverte lors de festivals spécialisés, directement en vidéo, ou pire, par des moyens peu légaux, la rendant accessible qu’à une poignée de connaisseurs. Tombé en dépression après le tournage de son immense Love Exposure (2008), qui ne lui donna pas pleinement satisfaction, le réalisateur s’intéressa à un script de Yoshiki Takahashi. Librement inspiré d’un fait divers sordide survenu au Japon, les agissements d’un couple de tueurs en série propriétaires d’une animalerie, Sekine Gen et Hiroko Kazama, Cold Fish fut présenté dans la section Orizzonti lors de la Mostra de 2010, avant d’arriver trois ans plus tard en France exclusivement en VOD. Il s’intégrait donc tout naturellement parmi les Privés de sortie, précédé de la mise en garde en début de projection quant à son caractère hautement nihiliste et déprimant, tout un programme ! Shamoto (Mitsuru Fukikoshi) tient une boutique de poissons tropicaux. Sa deuxième femme Taeko (Megumi Kagurazaka) ne s’entend guère avec sa fille, Mitsuko (Hikari Kajiwara), et cela lui fait peur. Un jour, prise en flagrant délit de vol dans un supermarché, Mitsuko va trouver en la personne de Mr Murata (Denden), non seulement un sauveur, mais aussi un homme exerçant le même métier que son père mais à grande échelle. Il poussera même la bonté jusqu’à lui offrir un travail dans son magasin. Sauf que Mr Murata s’intéresse d’un peu trop près à cette famille qu’il embarquera pour un voyage au bout de l’horreur…

Cold Fish – Copyright The Collective/Bloody Disgusting 2011

L’introduction et son montage frénétique (soutenu par le son de bruyants tambours aux airs militaires), s’inscrit en rupture avec la banalité de la situation visible à l’écran : les courses alimentaires de Taeko, suivi de la préparation du dîner. Le calme de façade qui suit, apparaît alors immédiatement comme un leurre, il ne peut s’agir de la simple chronique d’une famille recomposée en crise. Image froide, peu de dialogues, exposition factuelle, Sono Sion ménage ses effets avant de précipiter la bascule de son récit. L’entrée en scène extravagante de Mr Murata ajoute dans un premier temps un vent de légèreté absent du long-métrage en plus de générer un mélange de stupéfaction et d’interrogations : Qui est cet homme ? Que veut-il ? Pourquoi est-il si bon ? Le film semble alors emprunter la voie du conte de fées acide, une nouvelle peau pourtant rapidement contrariée par des répliques ou des situations inquiétantes. À mesure que l’intrigue se clarifie, que sa véritable nature se révèle, une dimension cauchemardesque imprègne de manière croissante toutes les pores du métrage. Le réalisateur signe une satire impitoyable de méchanceté à l’encontre d’une société japonaise hypocrite et prisonnière de modèles familiaux archaïques dénués de pertinence dans le monde moderne, entre autres, car il ne s’en tient pas uniquement à ce programme. Observation clinique du calvaire subi par un individu bon et honnête, éprouvé jusqu’à l’insoutenable et l’insupportable, Cold Fish, peut rappeler à certains égards le puissant Dogman de Matteo Garrone, également inspiré d’un fait divers, mais diffère dans les grandes largeurs par son traitement. Sec sur la forme et nihiliste sur le fond, Sono Sion ne se contente pas de filmer la révolte brutale de son protagoniste, il nous raconte la lente et inévitable contamination du mal sur un citoyen respectable. Ainsi, à ses yeux, l’antagoniste Murata et le héros Shamoto, sont intrinsèquement les mêmes, tandis que l’un accepte ses pulsions les plus sombres, l’autre les refrène, se refuse à sa vraie nature. Vision noire et sans espoir d’une humanité auquel il ne croit plus du tout, ce point de non retour épouse le dessein cathartique d’un cinéaste rongé par les échecs et les déceptions, vomissant son mal-être sur pellicule via un alter-égo fictif. À travers le destin sordide des différents personnages, se lit moins une posture, qu’un cri de rage aussi violent que radical, d’un artiste exorcisant ses démons sous nos yeux, ne laissant rien au hors-champ. Cold Fish bouleverse autant qu’il glace le sang, nous plonge dans les tréfonds de la part la plus obscure de la nature humaine avec une maestria sidérante (goût des plans séquences, lumière minimaliste). Film magistral d’un metteur en scène au sommet de sa forme.

Dredd de Pete Travis (Royaume-Uni, 2012)

Dredd – Copyright Lionsgate 2012

Moment fort de la sélection Privés de sortie, la diffusion du Dredd de Pete Travis sur grand écran le samedi soir qui fut, sans conteste, un vrai défouloir jubilatoire, arrivant à point nommé en milieu de festival. Tourné plus de quinze ans après le pitoyable Judge Dredd de Danny Cannon et son Sylvester Stallone alors en pleine phase descendante auquel s’ajoutait (comme il a été rappelé lors de la présentation) la présence de l’insupportable Rob Schneider dans le rôle du sidekick, cette nouvelle version n’était alors plus véritablement espérée. Bonne surprise, en plus de laver l’affront occasionné par son prédécesseur, elle se posait en adaptation fidèle de la bande-dessinée créée par John Wagner et Carlos Ezquerra à la fin des années 70. Dans une société futuriste et ultra-sécuritaire, les Judges, des agents de l’ordre faisant office de flic, juge et bourreau, doivent faire régner la justice dans les rues de Mega-City One. Parmi eux, Dredd (Karl Urban), considéré comme le meilleur dans son domaine, se retrouve piégé dans l’immeuble où réside Ma (Lena Headey), grande patronne d’un cartel. Épaulé par la rookie Anderson (Olivia Thirlby), ils vont devoir tout mettre en œuvre pour survivre et arrêter la trafiquante.

Dredd – Copyright Lionsgate 2012

Après une sortie dans les salles américaines soldée par un échec sans appel au box-office (à peine plus de treize millions de dollars de recettes) en septembre 2012, Dredd se retrouvait malheureusement relégué de manière confidentielle en direct-to-video sous nos latitudes quelques mois plus tard. Triste sort pour un long-métrage qui méritait d’évidence un traitement plus favorable. Produit et scénarisé par Alex Garland, écrivain et collaborateur de Danny Boyle sur 28 jours plus tard et Sunshine ou plus tôt, auteur du roman La Plage, le film renoue avec la satire politique du comics originel sur la base d’un script minimaliste enfermant son héros dans une logique d’action claustrophobique tirant pleinement partie d’un espace restreint. Longtemps une rumeur, jusqu’aux déclarations de Karl Urban en 2018, Pete Travis, faiseur de l’oubliable et oublié Angles d’attaques, est davantage un prête-nom que l’artisan de cette réussite, Garland ayant officieusement signé la mise en scène, quelques années avant ses débuts officiels sur les très bons Ex Machina et Annihilation. Il déploie une réalisation inventive et rentre-dedans, sobre et stylisée qui sait par exemple intelligemment jouer de ces plans au ralenti, comme suspendus dans le temps par l’abus du slo-mo, une nouvelle drogue qui fait fureur. Il est d’ailleurs dommage que les Hallus n’aient pu diffuser le métrage en 3D (pensé et tourné pour), tant ces instants semblent optimisés pour cette technologie. Ce petit bémol mis à part, Dredd offre tout ce qu’on attend d’une série B de science-fiction efficace, enchaînant les morceaux de bravoure et les punchlines, sans jamais perdre de vue le plaisir pur du spectateur. Moins bourrin qu’il n’y paraît (sensation accentuée par l’excellent score de Paul Leonard-Morgan), il s’autorise même quelques réflexions sur le bien-fondé d’un tel système, au travers de ces personnages de flics ripoux, voire des visions oniriques lorsqu’il s’agit de représenter les pouvoirs psychiques d’Anderson. Cette dernière, fait également figure de repère pour le spectateur, découvrant au même rythme que lui les réalités peu reluisantes de Mega-City One et les moyens déployés afin de faire régner l’ordre, elle incarne le visage humain à l’intérieur d’une société gangrenée et déliquescente. Loin des blockbusters aseptisés, le film retrouve un mauvais esprit et une jouissance dans ses nombreuses poussées de violence, propres aux décennies 80/90, que l’on commençait à croire disparues de ce type de production.

Dredd – Copyright Lionsgate 2012

Parfois comparé lors de sa sortie à The Raid, force est de constater que les points communs évidents relèvent de la coïncidence, même s’il est en effet difficile de ne pas faire le rapprochement. Mais là où l’actioner de Gareth Evans misait sur un renouveau du film d’arts martiaux, faisant du corps la seule arme utilisée ou presque, l’adaptation de BD, choisit quant à elle de faire parler la poudre. Ça flingue à tout va, le sang gicle et la tension ne faiblit jamais, donnant aux amateurs du genre un nouveau mètre-étalon en terme de brutalité décomplexée. Second couteau solide vu dans Le Seigneur des anneaux, Star Trek, La Mort dans la peau ou le sous-coté Les Chroniques de Riddick, dont les apparitions en tête d’affiches s’étaient révélées infructueuses (Pathfinder, Doom, Priest), Karl Urban tiens ici son rôle culte. Monolithique et foncièrement badass, il livre une interprétation un peu plus subtile qu’elle n’en a l’air, notamment dans les variations de voix et intonations. Face à lui, Lena Headey, sans nuances mais efficacement, lui donne le change en campant un antagoniste charismatique et crédible. Ne nous méprenons pas, Dredd n’est pas un chef-d’œuvre, mais son statut presque anachronique fait un bien fou, surtout (enfin) diffusé dans les meilleures conditions possibles. Dommage que son échec ait condamné toute volonté de suite, tant il aurait été plaisant de revoir Urban enfiler de nouveau le casque du Juge. (J-F.D. & V.N.)

Hyper Tension 2 de Mark Neveldine & Brian Taylor (États-Unis, 2009)

Hyper Tension 2 – Copyright Sony Pictures 2009

Sympathique réjouissance débarquée de nulle partie en 2006, Hyper Tension mettait en scène Jason Statham alors en pleine reconversion Yakayo post-Transporteur, dans le rôle de Chev Chelios, un petit malfrat de Los Angeles qui se retrouvait un beau matin, condamné à tenir son niveau d’adrénaline élevé s’il ne voulait pas mourir, après une injection de poison. De ce pitch crétin et propice à tous les débordements gonzo, vulgaires, trash, beaufs etc, le duo Mark Neveldine / Brian Taylor offrait un spectacle jouissif, évoquant autant l’esthétique clipesque de Michael Bay que le mauvais esprit des productions Troma. Sans spoiler aucun, le final n’appelait nullement à une suite, bien au contraire. Pourtant, trois ans plus tard, encouragés par le succès surprise du premier opus, les réalisateurs revenaient à la charge avec un Hyper Tension 2 encore plus débridé et décomplexé. Cette fois, Chelios hérite d’un cœur artificiel qu’il doit constamment recharger en s’électrocutant par tous les moyens possibles…

Hyper Tension 2 – Copyright Sony Pictures 2009

Rares sont les films qui poussent la bêtise et la puérilité aussi loin que ce deuxième volet, dont l’échec en salles aura eu raison d’éventuelles envie de franchise et d’une exploitation sur grand-écran en France. Tandis que le premier opus rendait hommage au jeu vidéo et à ses mécaniques de manière bien plus maline que bon nombre d’adaptation, Crank : High Voltage (de son titre original) pousse la logique encore plus loin. Si les sequels ont l’habitude de miser sur une logique du « toujours plus », les réalisateurs prennent à bras le corps leur crétinerie fièrement affichée pour l’emmener dans ses retranchements. Filmé en DV dans les rues de Los Angeles, Hyper Tension 2 conserve la même ADN de film de pote, tourné une après-midi de lendemain de cuite, malgré son budget sensiblement supérieur au premier volet (20 millions de dollars au lieu de 12). Image sale, plans décadrés, effets tape-à-l’œil, le tout prend les atours d’un geste radical, punk et anar, totalement déconnecté de la production hollywoodienne et du reste de la filmographie de Statham. Le comédien ose tout, se donne à fond et semble prendre un pied monstre à incarner cette pile électrique humaine, comme tout droit sorti d’un cartoon ou d’un GTA filmique (précisons, davantage les originales versions 2D Playstation que les plus prestigieuses suites). Le long-métrage enchaîne les personnages grossiers, caricaturaux (à noter les apparitions de Ron Jeremy et David Carradine) nourris aux répliques joyeusement bas du front et les séquences absurdes (mention spéciale au combat de Kaiju), jusqu’à un final violent et fun. Sorte de fuite en avant constante, il fonce tête baissée sans se préoccuper d’une quelconque bienséance ou de la moindre cohérence, cochant une à une toutes les cases propices à l’indignation (il est préférable de mettre de côté l’analyse de fond ou même simplement ses convictions), toujours intègre quant à son postulat de départ, ce qui en fait toute sa valeur. Défouloir con et pourtant terriblement amusant, Hyper Tension 2 avait tout à fait sa place à ces Hallucinations collectives. Il fait rétrospectivement office de « sommet » cinématographique pour ses auteurs, dont la relative côte n’allait pas tarder à s’essouffler, les rares spectateurs de Ghost Rider : L’Esprit de Vengeance peuvent en témoigner, ceux qui ont abdiqué dès Ultimate Game aussi. (J-F.D. & V.N.)

Mind Game de Masaaki Yuasa (Japon, 2004)

Mind Game – Copyright Potemkine 2009

Manga écrit et dessiné par Robin Nishi (fondateur du collectif Tokyo Busters) au cours des années 90, Mind Game est adapté en 2004 par Masaaki Yuasa, qui signait alors son premier long-métrage. Animateur au sein du studio Ajiado, il avait auparavant travaillé sur plusieurs séries animées pour enfants telles que Crayon Shin Chan, avant de progressivement migrer vers des projets plus expérimentaux (Nekojiru-sö de Koji Morimoto, réalisateur du segment Au-Delà sur Animatrix) et s’essayer au court-métrage. Il se rapproche ainsi du Studio 4°C, aux activités multiples (OAV, courts, longs, clips), réputé pour la grande liberté qu’il accorde à ses créateurs, derrière des réalisations telles qu’Amer Béton ou Mutafukaz. Remarqué dans plusieurs festivals spécialisés, le film passera sous les radars de l’hexagone et ne sera tardivement disponible qu’à la faveur d’une édition double DVD concoctée par Potemkine en 2009. Seul représentant de l’animation pour la section Privés de sortie, il a pu bénéficier de l’une des rares projections françaises sur grand-écran. Nishi a toujours été amoureux de Myon et ce, depuis son plus jeune âge. Devenu adulte, il poursuit son rêve de devenir mangaka et de se marier avec son premier amour. Mais un problème subsiste : elle est déjà fiancée et il se trouve que Nishi n’est qu’une mauviette. Au restaurant familial, Nishi rencontre son rival et fait de son mieux pour rester digne… Jusqu’à l’irruption de deux yakuzas qui vont complètement bouleverser le cours de sa vie. Dès lors, les péripéties s’enchaînent lorsque Myon, sa sœur Yan, et lui-même, fuyant les gangsters, tombent nez-à-nez avec un vieil homme dans un lieu hautement improbable.

Mind Game – Copyright Potemkine 2009

Dense et exigeant, Mind Game affirme son ambition dès son introduction, florilège d’images en apparences déconnectées reliées par le montage, sans véritable indice à l’adresse du spectateur. Dès la séquence suivante, plus narrative, il contrarie la temporalité présente par un enchevêtrement de flashbacks, lesquels se distinguent autant par ce qu’ils racontent que les différents styles d’animations utilisés et la pluralité des influences qu’ils invoquent. Couleurs flamboyantes héritées de séries jeunesse, noir & blanc sépia proche de la photographie du début de XXème siècle, esthétique tirée du film noir, visages live greffés sur des corps animés en deux dimension…. Masaaki Yuasa opère une synthèse visuelle en mutation constante (donnant parfois l’impression d’assister à la rencontre entre Satoshi Kon et Sylvain Chaumet par exemple), qui se réinvente au fil des minutes, faussement contradictoire et assez vertigineuse. Cette démesure formelle épouse une mise en scène inspirée, cherchant à traduire les tourments de son héros, exclusivement sur les plans visuels et sonore. Le cinéaste tend à faire de son long-métrage une expérience mentale, psychédélique et hallucinée, dont l’appréciation dépend en grande partie de l’adhésion précoce à ses partis-pris. À refuser d’entrée la linéarité du récit, il réclame une grande concentration et une immersion immédiates, sous peine de passer à côté de ses évidentes richesses. À certains égards, Mind Game est au cinéma animé, ce que fut plus tard Speed Racer des Wachowski au live, un tourbillon aussi stimulant que potentiellement déconcertant, susceptible de générer sans demi-mesure l’admiration ou le rejet. Œuvre incontestablement à part, parfois difficile à appréhender en raison du caractère hermétique de son histoire (pourtant d’une relative simplicité), constamment vivante et inspirée, assumant de bout en bout son absence totale de concessions. (V.N.)

Shin Godzilla d’Hideaki Anno et Shinji Higuchi (Japon, 2016)

Shin Godzilla – Copyright TOHO Co. LTD 2016

Vingt-neuvième volet de la saga Godzilla (on compte dans le lot l’opus de Roland Emmerich), Shin Godzilla (également titré Godzilla Resurgence) marquait le retour au Japon du célèbre monstre, plus de dix ans après Godzilla : Final War de Ryühei Kitamura. Il s’agit également de la reprise en main de la licence par la Tōhō, déjà à la production du tout premier film en 1954. Tout cela est à mettre en parallèle de la résurgence de la franchise par la Warner côté américain impulsée par la très bonne version de Gareth Edwards en 2014 et de deux suites nettement plus insipides. Ce nouveau reboot est co-réalisé par Hideaki Anno, animateur notamment de Nausicaä de la vallée du vent d’Hayao Miyazaki et du Tombeau des lucioles d’Isao Takahata, plus connu pour être le créateur de Neon Genesis Evangelion. Il est épaulé par Shinji Higuchi, réalisateur de Lorelei, la sorcière du Pacifique et scénariste d’Evangelion. Gros succès commercial sur ses terres, Shin Godzilla remporte plusieurs prix prestigieux lors des Japan Academy Prize de 2017 dont meilleure réalisation, montage, photographie et direction artistique. Toujours inédit en France, il n’avait jusqu’à présent eu droit qu’à une projection sur grand-écran à la cinémathèque française en 2019, sa diffusion en clôture alliait donc deux facettes des Hallucinations Collectives, rareté et proposition iconoclaste. Un raz de marée inonde une partie de la côte de Tokyo. Après avoir pensé qu’il s’agissait d’une catastrophe naturelle, les scientifiques se rendent compte que le responsable de ce désastre n’est autre que Godzilla, une créature géante prête à tout détruire sur son passage.

Shin Godzilla – Copyright TOHO Co. LTD 2016

Plus de soixante ans après sa création initiale, Godzilla se met à jour contextuellement à travers cette nouvelle mouture qui inscrit son récit dans le Japon contemporain post-Fukushima, tandis que ses aînés prenaient pour toile de fond les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. En ce sens moins métaphorique et plus concret, Shin Godzilla surprend également par sa recherche relative de réalisme, notamment un suivi de l’action en simili temps réel et une prolifération des points de vue couplée à une multiplication des décors. La mise en scène dense et immersive soutient parfaitement cette ambition, elle restitue de manière intelligible le déroulé des péripéties, n’hésitant pas à laisser des indices à l’écran afin de faciliter la compréhension du spectateur (nom des lieux, des personnages et leurs fonctions affichés au besoin). Les courtes scènes s’accumulent, se complètent à la faveur d’un montage ultra précis, nous immergeant au cœur de la catastrophe en cours dont nous sommes les témoins impuissants et privilégiés. Ce parti-pris formel, outre l’expérience pure, vise à observer méthodiquement la gestion d’une crise par les pouvoirs japonais et, par ricochets, en dénoncer les carences. Incapables de protéger la population, en difficultés pour contrer les pressions de la communauté internationale, leurs actes ne font qu’aggraver la situation, démultiplier les pertes humaines et matérielles. Entre calculs carriéristes (beaucoup essayant de profiter des événements à des fins personnelles) et conflits d’intérêts, le long-métrage dépeint une impasse en plus de dresser un constat éminemment pessimiste. Refus d’un quelconque héroïsme stéréotypé et sobriété sont en vigueur pour valoriser ce traitement original, lequel en contrepartie, relègue le spectaculaire au second plan. Si Godzilla est systématiquement dans l’esprit des nombreux intervenants, son temps d’apparition est paradoxalement limité, idée ingénieuse mais à double tranchant. L’humain prime sur la créature, ainsi, ce que le film gagne en intensité, il prend le risque de le perdre en sidération pure, en plaisir brut : les séquences de destructions (fort bien orchestrées au demeurant) ayant un caractère plus convenu que le reste. Ce petit bémol évoqué, soulignons la qualité des effets spéciaux et la pertinence de la technique (la motion capture) utilisée afin de créer le monstre (qui atteint ici sa taille record, plus de 118 mètres), trouvant un point d’équilibre entre son design originel et un recours aux procédés les plus poussés à disposition. En fin de compte, Shin Godzilla trompe la nostalgie autour du mythe qu’il entend réinventer pour l’inscrire pleinement au XXIème siècle et propose un spectacle mature, à bien des égards passionnants, déjouant régulièrement nos attentes. (V.N.)

Shin Godzilla – Copyright 2016 TOHO Co. LTD.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).