Occhiali Neri de Dario Argento (Italie, France, 2022)

Dix ans que Dario Argento n’était pas repassé derrière la caméra. Après une décennie 2000 généralement considérée comme une chute qualitative jusqu’à l’indéfendable (?) Giallo, la projection cannoise catastrophique de son Dracula 3D marquait un irrémédiable point de non-retour. Dix années durant lesquelles ses exégètes passionnés (et certains thuriféraires opportunistes) ont œuvré afin que sa filmographie soit enfin reconnue à sa juste valeur. S’il paraît évident que Le Syndrome de Stendhal demeure à ce jour sa dernière œuvre majeure, il marque aussi la naissance d’un vrai malentendu vis à vis du cinéaste. Un peu à la manière d’un Mario Bava, dans son ultime période marquée du sceau du morbide, débarrassée des apparats séducteurs du gothique, un Argento disparaît pour laisser la place à un autre, imparfait, constamment brimé par ses coupes budgétaires face à une industrie italienne du cinéma laissant peu de place aux auteurs à la marge. La réception pour le moins mitigée du remake de Suspiria de Luca Guadagnino a prouvé une chose : sa patte a tellement marqué le genre, qu’il est quasiment impossible de se défaire de sa figure tutélaire. L’annonce d’un nouveau film réalisé par le maestro (après l’abandon de son projet The Sandman avec Iggy Pop), coécrit avec Franco Ferrini (Phenomena, mais aussi Il était une fois en Amérique) revendiqué comme un retour au giallo et en grâce, fit saliver tous les cinéphiles. Mais la hype autour de cet Occhiali Neri est-elle justifiée ou s’agit-il d’un nouveau clou planté dans le cercueil du metteur en scène de Profondo Rosso ? Le festival Hallucinations Collectives a frappé fort en programmant le long-métrage en ouverture de cette édition 2022, d’autant plus que son avenir en salles paraît compromis. Il devrait arriver directement sur Canal + dans les mois qui viennent, l’occasion était donc parfaite pour découvrir ce nouvel opus dans les meilleures conditions possibles. Une prostituée italienne (Ilenia Pastorelli), rendue aveugle par un tueur en série lors d’une attaque, recueille un enfant dont la vie a également été détruite par les actions du maniaque. Il va devenir son allié dans une lutte terrifiante pour se débarrasser définitivement du tueur en série…

Une prostituée italienne (Ilenia Pastorelli), rendue aveugle par un tueur en série lors d’une attaque, recueille un enfant dont la vie a également été détruite par les actions du maniaque. Il va devenir son allié dans une lutte terrifiante pour se débarrasser définitivement du tueur en série…

Occhiali Neri – Copyright Pierrot Le Fou 2022

Ce qui frappe en premier lieu dans Occhiali Neri, c’est ce désir de célérité, de précipiter les choses, de tenter de tout raconter en 1h26, un parti pris inédit chez un cinéaste habitué à faire durer les plans. À l’image de son duo traqué, Argento n’a plus le temps. Court et efficace, le film semble paradoxalement porté par le hasard. L’errance des personnages, avançant littéralement à l’aveugle sans trop savoir où ils vont, les amène tour à tour à fuir, chercher une issue mais aussi rester, attendre. Le rythme accorde une place inattendue à la contemplation, dans un monde où tout va trop vite, le mouvement privilégié est celui de l’immobile, de la suspension. Il est désormais nécessaire de rester avec l’autre, de lui prendre la main, ou de profiter de la compagnie d’un chien. Cette importance accordée au vivant, à la nature, n’est pas neuve (en témoignent les conclusions de Phenomena ou Opera), mais c’est peut-être la première fois que cet attachement s’inscrit dans une « banalité » absolue, sans désir manifeste de s’évader du réel. Progressivement, l’œuvre du réalisateur s’est éloignée du rêve pour s’intéresser à une réalité décevante, qu’il trouve laide, et de laquelle il a souvent cherché à s’évader par le passé, telle Suzy arpentant les couloirs secrets de l’école de danse de Suspiria. Seuls les êtres aimants – bêtes et enfants – lui apportent du réconfort. Ici, il interroge une fois de plus le rapport à la bestialité humaine en l’opposant à une forme d’altruisme animal à l’instar de cette lutte primitive où deux chasseurs – quel choix ironique ! – tentent de venir en aide à l’héroïne poursuivie par le tueur avant de s’entre déchiqueter à terre comme des fauves.

Occhiali Neri – Copyright Pierrot Le Fou 2022

Contrairement au Sang des innocents, Occhiali Neri n’est pas tout à fait un retour aux codes du giallo. Si le premier meurtre, en forme de fausse piste, recolle à son esthétique fétichiste (gros plan sur des gants en cuir), c’est pour mieux en déconstruire immédiatement les ressorts. Le passage à l’acte est bref, surprenant, dénué de toute montée de tension ou de suspense, et la caméra s’attarde longuement sur la terrible agonie de la jeune femme sous les regards impuissants des badauds. La souffrance de la victime intéresse ici plus le cinéaste que la mise en scène du sadisme du tueur. Cette grande empathie envers une figure habituelle de scream queen dénote une bienveillance et d’une douceur de la part de Dario Argento. Débarrassé des gimmicks et des archétypes qu’il a lui-même grandement façonnés, il se concentre sur le cœur de son récit : les personnages. L’enquête est rapidement expédiée, l’identité de l’assassin révélée de la manière la plus anodine qui soit, sans aucun lyrisme ni la moindre aura tragique. Nul twist à attendre de ce scénario, le serial killer ordinaire n’aura même pas le droit à une célébration de ses méfaits comme art macabre. Néanmoins, le film conserve du genre ce qu’il a souvent de plus excitant, sa poétique de la frontière, son sens de l’errance au sein des décors, son inquiétante étrangeté.

Occhiali Neri – Copyright Pierrot Le Fou 2022

Dès ses premiers instants, le long-métrage instaure une ambiance proche du surréalisme lors de la magnifique scène de l’éclipse solaire, prélude à la nuit qui envahira la perception de l’héroïne, comme un prolongement de sa solitude. Le cinéaste prend le détail de la relation bienveillante entre la petite fille perdue et la cantatrice d’Opera, pour en faire les figures principales de sa cavale nocturne teintée d’onirisme. La forêt lugubre, pleine de dangers, que Diana (malicieux nom de déesse chasseresse qui condamna Actéon à être dévoré par ses propres chiens pour l’avoir aperçue nue) et Chin doivent traverser, évoque les lieux de passage et de transition chers aux contes de fées. Dommage que certaines séquences soient juste survolées, que le réalisateur ne prennent pas davantage son temps par instants, à l’image de la chute dans un lac infesté de serpents ou la découverte d’une maison abandonnée. Dans Phenomena, Jennifer trouvait sa place marginale dans le monde grâce à ce don surnaturel de communiquer avec les insectes. Ici, le refuge dans la féerie n’existe plus. Reste l’unique et banal réconfort d’un animal de compagnie aimant, pour vivre sa solitude. Le noir (la chienne de Diana s’appelle d’ailleurs Nerea) avalant peu à peu ses protagonistes rejoint l’un des thèmes récurrents d’Argento : la vision masquée, tronquée et tout ce que les yeux ne peuvent clairement déceler. Voir sans voir, ou plutôt voir sans regarder. Ici, le visage du tueur se dérobe au regard du personnage de Rita, interprété par Asia Argento, trop éloigné ou masqué par la vitre de sa voiture.

Occhiali Neri – Copyright Pierrot Le Fou 2022

Occhiali Neri affiche une direction photo sobre, presque terne, à l’opposé de la vivacité des couleurs d’antan, avec un grain très éloigné de la définition numérique lambda. Véritable choix esthétique ou contrainte budgétaire ? Peu importe car l’épure et la pénombre jouent en la faveur de l’atmosphère poétique des séquences nocturnes, qu’il s’agisse des intérieurs ou des paysages ruraux déserts. Argento excelle à filmer la détresse, le désarroi et l’inquiétude que ce soit en plan large sur des décors vides, abandonnés de toute vie, comme dans sa manière de filmer les visages. Il remixe ici son œuvre à l’ère du monde moderne. L’étrange plan d’introduction sur Rome, à la composition plate, sans relief, est un indicateur clair de son constat. Celui qui avait traité de la métamorphose de la capitale italienne dans Ténèbres, regarde le contemporain, son esthétique, avec dédain, rejetant sa laideur. L’image de la façade d’un hôtel luxueux renvoie immanquablement à l’immeuble d’Inferno pour mieux en contredire le sens : les bâtiments ont perdu leur magie, le désenchantement est généralisé. Il s’amuse même à faire surgir une lumière rouge monochrome, marqueur visuel fort de toute sa filmographie, qui n’a désormais plus rien de fantastique, et provient de sources visibles à l’écran. Le surnaturel laisse la place à une quotidienneté tristement cartésienne. Les images n’ont plus la nécessité d’être réellement marquantes ou impactantes et les intentions supplantent à proprement parler l’exécution. Parmi les points faibles des derniers Argento, les partitions fatiguées de Simonetti composant péniblement des mélodies synthético symphoniques, avaient la fâcheuse tendance à démolir les atmosphères visuelles. Ce que fait Arnaud Rebotini (alors que les Daft Punk furent un temps engagés sur le projet) relève purement et simplement de la renaissance. Le compositeur connaît suffisamment l’univers du cinéaste pour lui rendre hommage, mais aussi lui apporter du sang neuf, quelque part entre le Krautrock, la musique industrielle à la Einstürzende Neubauten et la techno.

Occhiali Neri – Copyright Pierrot Le Fou 2022

Le long-métrage affiche une vision atypique la prostitution, loin des représentations sordides. La mélancolie de Diana, son rapport au client plein de tendresse lorsqu’ils sont respectueux, se change en colère violente et salvatrice lorsque ces derniers agissent comme des violeurs. Le regard d’Argento n’a pas changé depuis ses débuts, spontanément féministe et épousant toutes ses causes sans avoir recours à la démonstration. Au cœur de ce métier sans joie, il décrit une héroïne du quotidien avec attendrissement et respect. Une véritable ode aux prostituées, débarrassée de tout jugement et de tout manichéisme. Le personnage principal, très crédible, très beau, très incarné, plein de rage, de désespoir, est également inspiré par la formidable Ilenia Pastorelli qui s’installe tout naturellement au sein de la galerie des émouvantes héroïnes argentesques. Sa réplique finale ( « Tu es ma seule amie »), peut d’ailleurs se lire comme une confession du cinéaste, de sa solitude et de sa peur du temps qui passe. Film testamentaire, Occhiali Neri suit le parcours d’une protagoniste, avatar fictif du maestro de l’horreur cherchant à retrouver une santé filmique décente tout en sachant qu’il ne pourra pas reprendre son piédestal.

Occhiali Neri – Copyright Pierrot Le Fou 2022

Fragile et bienveillant ce dernier Dario Argento, surprend par son absence de virtuosité graphique, jouant sur une forme d’effacement progressif, comme un fondu au noir sur son propre cinéma. On est d’abord étonné par ce peu d’enjeu narratif, tel un retrait du genre et de ses attentes, mais c’est en fait ce qui constitue son étrange beauté, attachée aux relations entre ses personnages, à leur errance dans la nuit, poursuivis par un assassin anonyme qui pourrait être n’importe qui. Il s’agit à la fois d’une idée très contemporaine traduisant le regard que le réalisateur porte désormais sur le monde, mais également l’aveu de l’amertume d’un homme et d’un artiste qui progressivement évoque sa disparition avec subtilité. Simple, modeste et sec, Occhiali Neri, s’apprécie comme un opus d’apaisement et de réconciliation après plusieurs réalisations raillées. Les déçus de la dernière période apprécieront ce retour en forme notable, les exégètes pourront multiplier les visionnages d’un chant de cygne qui devraient logiquement les bouleverser. (Jean-François Dickeli, Vincent Nicolet & Olivier Rossignot)

The Sadness de Rob Jabbaz (Taïwan, 2020)

Réalisateur canadien expatrié à Taïwan, à qui l’on doit plusieurs courts-métrages d’animation (il est également animateur dessus), passé par les clips musicaux et les publicités, Rob Jabbaz signe avec The Sadness son premier long-métrage. Précédé d’une réputation flatteuse (il s’est fait remarquer dans une quinzaine de festivals), il sortira sur les écrans français en juillet prochain. Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, une nation frustrée finit par baisser sa garde. C’est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l’esprit. Les rues se déchaînent dans la violence et la dépravation, les personnes infectées étant poussées à commettre les actes les plus cruels et les plus horribles auxquels elles peuvent penser. Alors que le COVID-19 a bouleversé nos quotidiens depuis plus de deux ans, le postulat de The Sadness trouve un écho immédiat et ouvre les interprétations quant à une relecture singulière de la pandémie par le prisme du bis décomplexé. Violent et généreux dans son programme, le film de Rob Jabazz nous a divisés en sortie de projection, entre la sensation d’un geste stupide et gratuit d’un côté, fun, viscéral et dérangeant de l’autre. Plutôt que de trancher, nous avons choisi de nous livrer à un débat critique, en faisant valoir deux points de vue opposés se répondant à coups d’arguments et contre arguments.

The Sadness – Copyright capelight pictures OHG 2021

Le film, annoncé comme un héritier trash et décomplexé de la mythique Catégorie III hongkongaise, offre, il faut bien l’avouer, son lot de moments jouissifs. Voir des citadins amorphes et apathiques à bord d’un métro, le regard scotché à l’écran de leur téléphone, tirés de leur torpeur par des gerbes de sang, a effectivement quelque chose d’immédiatement équivoque. Le problème réside dans l’incapacité de Rob Jabbaz à trancher entre gore rigolard tendance Braindead et séquences chocs ou cathartiques. Jonglant constamment entre les deux versants, le réalisateur ne parvient jamais à être impactant, trop premier degré pour amuser, trop blagueur pour traumatiser. Peu aidé par des personnages creux et à aucun moment attachants, The Sadness accumule les clichés (les politiciens ridiculisés) et les baisses de rythme (le long monologue explicatif du médecin) malgré de jolies scènes presque surréalistes (lorsque la tête d’un mannequin devient vivante ou ce cartoon porno diffusé à la télévision). Si une référence évidente à Scanners vient renforcer des thématiques cronenbergiennes (sexe, chair, et violence), le tout baigne dans un puritanisme probablement involontaire et une misanthropie puérile, à l’opposé du traitement de l’auteur de Videodrome. Lorsque l’un des contaminés déclare à l’héroïne « Tu es comme moi, violente et dépravée », le réalisateur semble donner à travers ces quelques mots, son regard sur la société. De même, assez complaisant dans son approche de l’horreur, il se montre beaucoup plus prude lorsqu’il s’agit de mettre en scène la sexualité, la nudité, pourtant au cœur de son dispositif, le virus éveillant les plus bas instincts humains. Il demeure une œuvre divertissante si l’on accepte le traitement vain et inconsistant de son sujet.

The Sadness – Copyright capelight pictures OHG 2021

The Sadness s’ouvre sur le réveil d’un couple ordinaire aux prises à un banal conflit (des vacances prévues depuis longtemps remise en cause par la participation éventuelle de l’un des deux membres à un tournage). Les héros n’ont rien d’exceptionnels, ils sont les avatars d’une normalité qui nous est familière. Ce choix du réalisateur de s’inscrire dans une quotidienneté assumée, constitue l’avantage d’une identification rapide et facile, à défaut de nous captiver pour leur sort outre mesure sur la durée. Il dépeint un monde et des individualités habituées à vivre en période de pandémie, un postulat qui s’inscrit d’évidence en miroir déformé de la situation que nous connaissons depuis maintenant plus de deux ans. L’efficacité de traitement de Rob Jabbaz tient dans cette capacité à créer des repères évocateurs tout en les détournant peu à peu afin de nourrir un rollercoaster stimulant et proposer une relecture débridée de la situation (et du genre par extension). Un court passage planant, observant les jeunes amants à moto dans la ville, presque onirique dans sa mise en forme (dimension appuyée par la belle bande-originale) précède les premières taches de sang (d’abord visibles en arrière-plan), signe d’une volonté de chercher une forme de sidération, avant de glisser plus ouvertement vers le défouloir gonzo décomplexé. La situation posée, les choses ne tardent pas à se détraquer avec l’irruption d’une grande violence alors plus sadique que jouissive, inspirant le dégoût pur et simple. Cette brutalité soudaine accompagne une bascule nettement plus bisseuse, à l’intérieur de laquelle le cinéaste trouve un équilibre intéressant, entre exercice de style jouissif et satire à l’arrière-goût nettement plus dérangeant. Son regard à la fois empathique pour ses héros et amer quant aux constats qu’il pose (charge contre la gestion de crise évidente, prédicateurs zélés répandant leurs sciences sur le web), le pousse à marcher sur des œufs. Les critiques qu’il formule ne sont pas assez poussées ou pointues pour convaincre réellement, presque faciles, en plus de témoigner d’un nihilisme discutable. Fort heureusement, cette facette demeure secondaire et n’entache pas un spectacle qui monte crescendo dans ses excès d’hémoglobine, entre réalisme par instants, et proche de la bande-dessinée (le film peut faire figure d’adaptation officieuse d’un comics de l’auteur de The Boys, Garth Ennis, Crossed) à d’autres. The Sadness exacerbe les pulsions et bas instincts d’une population à cran avec une furie tantôt réjouissante tantôt écœurante, reléguant progressivement nos quelques bémols (auxquels s’ajoute une fin inutilement explicative) vers l’anecdotique pour nous offrir un pur moment de cinéma joyeusement mal élevé (l’humour noir omniprésent accentue ce plaisir de sale gosse) et bien emballé. Pour les plus déviants d’entre nous, notons que Rob Jabbaz surpasse Gaspar Noé et son Irréversible au nombre de coups d’extincteurs administrés à défaut d’égaler la tension morbide de ce dernier. Ne cachons pas notre joie, ce premier long enthousiasme sans nous laisser le temps de nous ennuyer ! (J-F.D & V.N)

Sortie au cinéma le 6 juillet 2022

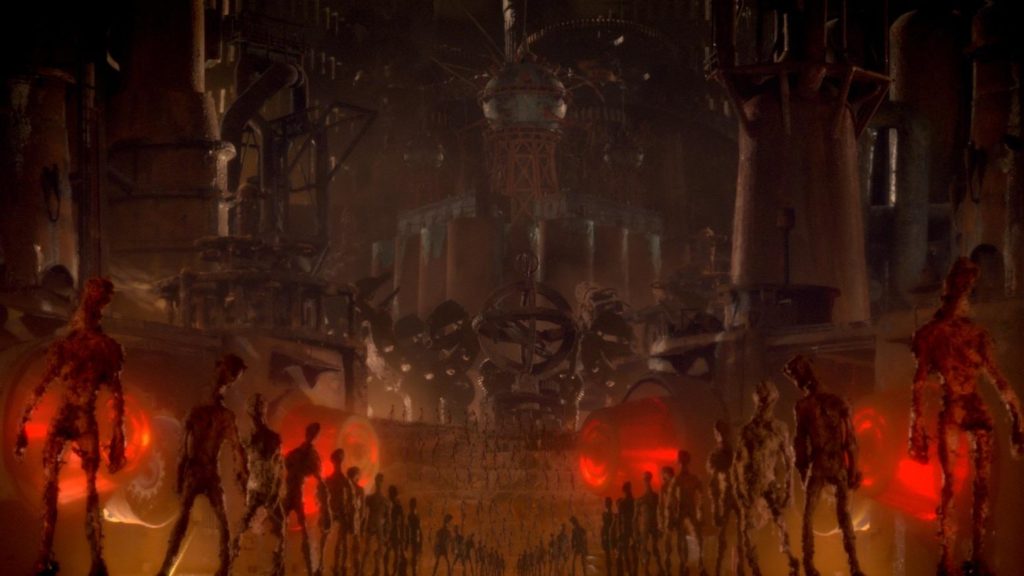

Mad God de Phil Tippett (États-Unis, 2021)

Nombreux sont les grands artisans des effets spéciaux à être passés à la réalisation. Ray Harryhausen et ses Contes Merveilleux ou Stan Winston avec Pumpkinhead sont de ceux-là. Phil Tippett, génial créateur, spécialiste de la go motion (dérivé de la stop motion) a connu une première expérience en tant que metteur en scène pour le moins compliquée. Propulsé à la tête de Starship Troopers 2 (alors qu’il avait façonné les insectes extraterrestres du premier volet), il rencontre de nombreux problèmes comme des coupes budgétaires drastiques, ou une sortie confidentielle en DTV. Un résultat décevant pour celui qui donna naissance aux trucages de L’Empire contre-attaque ou de RoboCop. Mais depuis 1987, Tippett travaille sur un autre projet bien plus excitant : Mad God. Film d’animation contant les aventures d’un étrange voyageur envoyé dans un monde souterrain plein de monstres, le long-métrage connaît une gestation longue et palpitante. Tourné durant près de trente-cinq ans par le cinéaste et ses équipes, il rencontre un triomphe à chacune de ses projections dans divers festivals et remporte le Prix du Jury aux Hallucinations Collectives. La chance de découvrir ce passionnant OVNI sur grand fut l’un des très grands moments de cette édition 2022, il est désormais temps de se pencher sur une œuvre unique.

Mad God – 2021

Visuellement somptueux, Mad God se révèle violent, drôle, poétique, trivial, presque trop long dans son déroulé mais incroyablement généreux et fascinant. Véritable ode à l’imaginaire perçu comme la seule échappatoire aux horreurs de la réalité, il s’affranchit de toute entrave, de toute censure aussi, pour donner naissance à un univers stupéfiant. La création devient la seule arme face à la barbarie des guerres (le spectre de la Shoah hante certains plans), à l’obscurantisme des religions (le fameux dieu fou du titre) ou à la volonté de rationalisation de la science. Sur ce dernier point, le film s’avère plus ambigu. Les médecins et chercheurs (interprétés par des acteurs lors des rares séquences « live ») passent à côté des trésors que recèlent littéralement la fantasmagorie, les chimères, à force d’analyse pour en comprendre le fonctionnement. Pourtant, c’est en creusant au plus profond des méandres du rêve, en cherchant une explication terre-à-terre, que le miracle se produit et que le miracle advient in fine. Le héros, silhouette masquée sans nom ni identité, renonce à sa mission de destruction en découvrant la beauté, la grâce de l’imagination. La perfection de l’animation et le jeu sur les échelles, créent une forme de récit gigogne où un monde en renferme un autre, et ainsi de suite, mêlant l’infiniment petit à l’infiniment grand dans un geste de pure mise en scène. Le final, sorte de montage cosmogonique aux accents métaphysique quasi malickiens (Gassenhauer de Carl Orff, précédemment utilisé dans La Balade sauvage, accompagne d’ailleurs le générique) ouvre sur une boucle temporelle sans fin. Le spectateur pénètre alors une zone contenue dans une zone, elle-même issue de l’esprit de Phil Tippett, plus que jamais démiurge d’un cinéma en constante mutation.

Mad God – 2021

La Bible (la tour de Babel, la citation du Lévitique) ou la mythologie grecque (les trois Moires) sont autant de sources millénaires que le cinéaste évoque, ancrant Mad God dans un référentiel littéraire intemporel. Il ne se limite pas pour autant à une culture institutionnalisée et fait se télescoper 2001 : Odyssée de l’espace (le monolithe, le Star Child), la statuaire antique (le Kouros) et les monstres de Ray Harryhausen (Kali du Voyage fantastique de Sinbad) dans un tout cohérent et déférent. Tippett met donc sur un pied d’égalité ses différents maîtres, et offre une vision pessimiste de l’avenir de son art. Les affiches de Dracula de Tod Browning et Frankenstein de James Whale au cœur d’une ville en ruine sont un symbole clair : le septième art qui a bercé la jeunesse du réalisateur n’est plus. Autoréflexif, le long-métrage n’hésite pas à montrer un souterrain rempli de squelettes de dinosaures : métaphore à peine voilée des plus grands bouleversements de sa carrière Après avoir signé un court métrage en 1985 intitulé Prehistoric Beast, il avait vu son implication sur Jurassic Park fortement diminuée après l’arrivée des informaticiens d’ILM et le choix de Steven, Spielberg d’opter pour l’image de synthèse afin de donner vie à ces animaux. Enfin, Touchstone refusa Dinosaure, son projet de film d’animation muet écrit par Walon Green et réalisé Paul Verhoeven (finalement produit par Disney en 2000). Les sauriens préhistoriques sont un marqueur pour le cinéaste, le symbole de la disparition programmée de la stop motion au sein des blockbusters. La période de développement fut d’ailleurs concomitante avec la disparition pure et simple du procédé au fil des années. Foncièrement nostalgique, Mad God mixe différentes techniques et formats pour accoucher d’un constat amer sur la situation du cinéma. Le héros, spectateur passif qui s’émerveille autant qu’il tremble face à ses découvertes, assiste ainsi à de grotesques personnages de géants déféquant dans la bouche de créatures, qui elle-même donne naissance à des êtres hébétés, neutres, sans contours, des pantins uniquement là pour travailler au sein d’un enfer industrialisé. Difficile de ne pas y déceler une projection du fonctionnement hollywoodien où la merde est remâchée, digérée et façonnée en des milliers de films similaires, sans personnalité, juste bons à remplir les multiplexes et offerts en pâture au sacro-saint box-office. Tout le contraire de cette œuvre grandiose, qui refuse toute narration pour miser sur la seule force évocatrice de ses images, digne héritier en cela de l’expérimental Fantasia, en même temps que regard mélancolique sur la filmographie d’un homme définitivement à part dans le paysage contemporain. (J-F.D)

Beyond The Infinite Two Minutes de Junta Yamaguchi (Japon, 2021)

Beyond The Infinite Two Minutes – Copyright Tollywood 2021

Sorti au Japon en juin 2020, Beyond The Infinite Two Minutes, premier long-métrage de Junta Yamaguchi, se fait remarquer aux quatre coins du monde à la faveur d’une présence importante dans les festivals spécialisés (Sitges, BIFFF, Fantasy Film Fest…). Un parcours qui n’est pas sans rappeler celui du récent Ne Coupez pas ! de Shin’ichiro Ueda (le remake signé Michel Hazanavicious fera l’ouverture du prochain Festival de Cannes) avec lequel il partage le même statut de production indé à micro-budget reposant sur un concept fort et facilement accrocheur. Un soir, l’écran d’ordinateur de Kato (Kanuzari Tosa), le gérant d’un café, s’allume et ce dernier se retrouve en train de communiquer avec son double… qui se trouve être deux minutes dans le futur. En allant devant l’ordinateur depuis lequel lui parlait l’autre Kato, il se voit désormais lui-même… mais deux minutes dans le passé… Beyond The Infinite Two Minutes parvient avec une relative insolence à imposer son postulat insolite et fondamentalement peu vraisemblable, sans jamais véritablement nous laisser le temps de nous interroger sur sa crédibilité. Junta Yamaguchi tire parti de ses contraintes budgétaires : son film est entièrement tourné à l’iPhone et en (faux) plans-séquences, se déroule en décor quasi-unique et invite un nombre de personnage limité. L’image inévitablement terne et délibérément sans relief, sert paradoxalement le récit : elle lui donne des airs de found-footage dissimulé, où tout semble suffisamment vrai pour ne pas être remis en question à la découverte. Le réalisateur mise sur un premier degré bienvenu et une foi contagieuse en son script, que partagent ses acteurs, communiquant ainsi leur incrédulité totale au spectateur. Le rythme enlevé couplé au ton léger servent idéalement un scénario s’amusant à tordre et étirer son pitch initial jusqu’à l’absurde. Cette mécanique répétitive, qui peut générer la lassitude sur la durée, occasionne quelques savoureux passages comiques et surtout crée un effet troublant. Elle permet à Yamaguchi de retravailler, l’air de rien, le motif classique du champ/contrechamp, comme si nous assistions successivement à la répétition d’une séquence puis à son tournage, nous immergeant à l’intérieur d’une sorte de faux making-of permanent (le générique de fin nous offre des bribes du vrai) heureusement pourvu d’une progression narrative, évitant ainsi le surplace rédhibitoire. En dépit de sa légèreté, le métrage ose des écarts nettement plus graves (assez convaincants) et surtout tisse une attachante romance contrariée par le paradoxe temporel, qui constitue finalement sa plus belle idée. Beyond The Infinite Two Minutes ne passera peut-être pas le cap du deuxième visionnage, mais il constitue une curiosité à la fois mineure et plaisante dans l’optique d’un one-shot. (V.N)

Sortie le 29 Avril sur la plateforme Shadowz.

Saloum de Jean-Luc Herbulot (Sénégal, 2021)

Saloum – Copyright Lacmé 2021

Près de huit ans après Dealer, polar lorgnant du côté du Pusher de Nicolas Winding Refn, Jean-Luc Herbulot est de retour avec Saloum qui suit le périple de Chaka, Rafa et Minuit. Les trois mercenaires chargés d’extraire un trafiquant de drogue de Guinée-Bissau, se retrouvent contraints de se cacher dans la région mystique du Saloum, au Sénégal. L’ambition première du cinéaste est clairement affichée dès le générique : « Un southern de Jean-Luc Herbulot ». Offrir un pur western sur le continent africain, un excellent programme sur le papier qui souffre, dans son exécution, d’innombrables problèmes. Si les jolis plans d’introduction promettent une œuvre atmosphérique et crépusculaire, que certaines idées s’avèrent amusantes (Rafa et ses mocassins Versace), le réalisateur se perd à trop vouloir naviguer entre les genres et les références. Il survole ainsi des thèmes intéressants (corruption de la police locale, coups d’État, néo-colonialisme) et préfère brasser le fantastique, le drame intime et le film de vengeance sans jamais réussir à façonner un tout cohérent. Désireux de rendre hommage aux films qui l’ont bercé, il multiplie les clins d’œil appuyés au détriment de son scénario, coécrit avec Pamela Diop. Le trauma de Chaka, centre névralgique de l’intrigue, se retrouve ainsi relégué au second plan. Herbulot préfère se concentrer sur l’iconisation stérile de ses héros et copie des gimmicks hérités de Sam Peckinpah (la fusillade au ralenti) ou John Carpenter (les ennemis s’alliant face à des assaillants invisibles) sans véritablement en saisir la portée symbolique, la force évocatrice. Lorsque le récit bascule tardivement vers le surnaturel, le metteur en scène abuse d’une shaky cam qui rend les séquences d’action illisibles et incompréhensibles. Un procédé d’autant plus regrettable qu’il ne fait nullement office de cache-misère, les effets spéciaux se révélant au contraire plutôt réussis malgré un budget très faible. Aux acteurs peu convaincants s’ajoutent des dialogues en forme de punchlines incessantes, un mysticisme de pacotille, renvoyant Saloum à un banal film frimeur et poseur. Les superbes paysages et les références à une mythologie peu abordée au cinéma ne changeront pas la donne, le long-métrage est un ratage complet malgré de nobles intentions. (J-F.D)

Bull de Paul Andrew Williams (Royaume-Uni, 2021)

Le début des années 2000 marque une résurrection du cinéma de genre britannique. Christopher Smith (Creep, 2004), Neil Marshall (The Descent, 2005) ou Danny Boyle (28 jours plus tard, 2002) insufflent un nouvel élan de l’épouvante et du fantastique. Très vite, certains cinéastes détournent les codes précédemment posés afin de donner naissance à des œuvres humoristiques, tel le génial Shaun of the Dead d’Edgar Wright. C’est dans ce contexte que Paul Andrew Williams tourne son second long-métrage, Bienvenue au cottage. Après le polar London to Brighton, le réalisateur s’essaie à l’horreur rigolarde et réunit Andy Serkis et la playmate / chanteuse Jennifer Ellison pour un long-métrage sympathique mais guère mémorable. S’ensuivent le thriller Cherry Tree Lane et la comédie dramatique Song for Marion avec Gemma Arterton et Terence Stamp, ainsi que diverses incursions sur le petit écran. Il revient aujourd’hui à son style de prédilection avec le vigilante movie Bull récompensé par L’Oeil d’or du meilleur long-métrage international au dernier PIFFF. On y suit donc Bull (Neil Maskell), un homme mystérieux qui est de retour chez lui après dix ans d’absence pour se venger de ceux qui l’ont trahi il y a des années…

Bull – Copyright Signature Entertainment 2021

Dès son intrigant générique, dévoilant les silhouettes d’hommes se détachant devant un soleil levant, réunis autour d’une tombe fraîchement creusée, le film impose un mystère au cœur de décors terriblement banals. L’Angleterre de la classe moyenne y est dépeinte comme un terreau favorable à la criminalité. La police corrompue et les voisins qui se taisent sauvent les apparences d’un quartier bien sous tous rapports mais renfermant des secrets funèbres. La monstruosité qui affleure n’en est que plus perverse, chaque maison recèle son lot de mystère et de cadavres dans les placards. En cela, le personnage de Norm (glaçant David Hayman) est symptomatique. Patriarche travailleur et respecté de tous, il s’avère diriger la petite bourgade d’une main de fer, parrain local qui fait régner la terreur en toute discrétion. Les noms des personnages ont d’ailleurs une portée littérale : Norm incarne la normalité, Bull (taureau en anglais) est une force de la nature qui fonce tête baissée sans se soucier des conséquences de ses actes. Sec, brutal et efficace, le film prend à rebours les attentes du récit de vengeance classique. Le protagoniste, à la fois affable et sans pitié, ne dévoile son vrai visage, et ses intentions, que par touches presque impressionnistes avant de passer à l’action de la manière la plus violente et cruelle qui soit. La mise en scène sèche accompagne le dessein de son antihéros, collant à ses gestes, ne souffrant que de quelques afféteries (tels ces ralentis ou la bande-originale pléonastique et omniprésente) heureusement en rien dommageable à la réussite de l’ensemble. Au détour de quelques scènes, Williams fait même montre d’un savoir-faire certain lors de montées de tensions à l’instar de cet interrogatoire sanglant mené par un Bull hilare à bord d’un manège de fête foraine (lieu récurrent dissimulant nombre de non-dits).

Bull – Copyright Signature Entertainment 2021

Comme son titre l’indique, le long-métrage tourne entièrement autour de son personnage principal. L’excellent Neil Maskell semble même reprendre peu ou prou le rôle qu’il tenait dans Kill List de Ben Wheatley, père de famille poussé au pire par une organisation destructrice. Néanmoins, la croisade meurtrière est ici pleinement volontaire et mûrement réfléchie, il en est l’instigateur et non le jouet d’une manipulation. Exterminateur impitoyable que le réalisateur cadre d’abord par fragments (son œil, une partie de son profil) avant de le filmer en plan large en train d’abattre froidement un homme. Cette distance maintenue vis-à-vis des actes de Bull est l’une des forces du film. Loin d’excuser sa « mission » malgré certains instants touchants (lorsqu’il prononce les dernières phrases que son fils lui a dites, le présent et le passé se mêlent par la force du montage), le metteur en scène introduit le protagoniste comme un assassin froid et conserve une part de mystère quant à ses raisons profondes. La nature de sa folie n’est dévoilée que par des courts flashbacks qui se changent en séquences de plus en plus longues au fur et mesure que l’intrigue progresse. Le spectateur ne comprend le motif de sa descente aux enfers que très tard, évitant ainsi l’un des écueils du vigilante à savoir prendre parti pour un héros dangereux et considérer la violence montrée, non comme complaisante mais cathartique. Rien de tout ça ici. Les actes sont froids, insoutenables, injustifiés et injustifiables. Au détour de quelques plans où il est déjà présent dans le cadre mais invisible à tous avant de se dévoiler lentement, celui-ci se change même en véritable boogeyman de film d’horreur, voire en Grand Méchant Loup de conte de fées lors d’une scène d’angoisse jouissive. Constamment sur la brèche entre réalisme brut et surnaturel, le long-métrage entretient son mystère et se joue de nos attentes en évitant le sujet du fantastique lors de certains dialogues (« Pas comment, mais pourquoi ? »). Dans ces conditions, il est foncièrement regrettable que Paul Andrew Williams rate son final lors d’un twist inutile et peu subtil qui vient expliciter les zones d’ombre et annihiler toute l’ambiguïté autour de la figure de son ange de la mort. Bull demeure néanmoins un polar prenant et très bien exécuté, délesté de tout superflu et tendu jusqu’à la dernière seconde. (J-F.D)

Sortie en DVD et Blu-Ray le 18 Mai.

She Will de Charlotte Colbert (Royaume-Uni, 2021)

Réalisatrice de plusieurs courts-métrages depuis 2008, pour lesquels elle s’est essayé à divers techniques telles que l’animation (The Girl with Liquid Eyes, The Man with the Stolen Heart), le noir & blanc (The Silent Man) et évidemment la couleur (Huffs and Puffs), Charlotte Colbert arrive forte d’expériences significatifs au moment de passer au long. Présenté au festival de Locarno en 2021, She Will remporte le Prix de la meilleure première œuvre et se fait remarquer par un certain Dario Argento qui, enthousiaste, apporte son soutien en devenant producteur exécutif. Après avoir subi une double mastectomie, Veronica Ghent (Alice Krige) part passer sa convalescence dans la campagne écossaise avec sa jeune infirmière, Desi (Kota Eberhardt). Elle découvre que le processus d’une telle intervention chirurgicale soulève des questions sur son existence même, ce qui l’amène à s’interroger sur ses traumatismes passés et à les affronter. Les deux femmes développent un lien particulier alors que des forces mystérieuses donnent à Veronica le pouvoir de se venger dans ses rêves.

She Will – Copyright Rocket Science Inc. 2021

De Natalie Erika James (Relic) à Rose Glass (Saint Maud) en passant par Julia Ducournau (Titane/Grave), Jennifer Kent (The Nightingale) ou même Corinna Faith (le très poussif The Power), le cinéma de genre est pris d’assaut par des femmes bien décidées à le marquer de leur empreinte. Il faudra sans plus attendre ajouter Charlotte Colbert à cette liste non-exhaustive tant son She Will témoigne d’une maîtrise impressionnante à laquelle s’adjoint un discours direct et puissant. Organique et sensoriel, son coup d’essai nous immerge au fin fond d’une campagne écossaise marquée par la terre noire et la brume, à la fois physique, palpable dans ses spécificités et vectrice de visions oniriques empreintes de fantastique. Ce décor, havre de paix en puissance pour son héroïne, porteur d’une histoire sombre (les sorcières brûlées vives autrefois), se fait le révélateur de ses traumas mais également un lieu de régénérescence et de résurrection. Vedette précoce aujourd’hui au crépuscule de sa carrière, Veronica apparaît d’abord tel un corps abîmé et fragilisé par l’âge, martyrisé par ses récentes opérations avant que ne se réveillent explicitement des blessures d’ordre psychologique. Ce protagoniste singulier (immense Alice Krige, qui trouve enfin un rôle d’envergure sur grand-écran), d’apparence froide et peu rassurante (aspect accentué par une « carapace » monstrueuse) dévoile peu à peu une femme bouleversée et profondément émouvante. Autour d’elle, la cinéaste articule un dessein ambitieux flirtant avec plusieurs composantes du genre allant du drame réaliste au body-horror auxquels se mêlent des inspirations surnaturelles ainsi qu’un récit de rape and revenge mental et cathartique. Ces ambitions accouchent d’un tout cohérent, affranchi de ses modèles et références. La présence à la bande-son de l’excellent Clint Mansell renvoie irrémédiablement aux grandes réussites de Darren Aronofsky, celle d’Argento en tant que producteur n’a rien d’anodin, on peut aussi penser au mésestimé A Cure For Life de Gore Verbinski ou au Lux Aeterna de Gaspar Noé. Le purement concret côtoie le non-dit et la symbolique, le film, tout en se montrant extrêmement fluide dans son déroulé et clair dans ses intentions, ouvre le champ aux interrogations et interprétations. Cette capacité à concevoir un univers graphique fort et immédiatement atypique au service d’un propos universel et éminemment actuel, suggéré davantage que démontré, constitue l’une des grandes réussites du long-métrage.

She Will – Copyright Rocket Science Inc. 2021

Le titre, sans ambiguïté, induit la notion de consentement au cœur de sa réflexion et des questions qu’il pose. Charlotte Colbert lie son héroïne bafouée aux sorcières d’antan mais aussi à sa jeune infirmière. La relation entre ces deux personnages d’abord conflictuelle puis fusionnelle, traduit un fossé de générations entre une femme ayant longtemps enfouie ses douleurs et l’autre plus ouvertement combative. L’apparence de Desi brouillant la frontière du genre (du moins en rupture avec les normes en vigueur), sujette à remarques par Veronica, se lit autant comme une affirmation de son identité, qu’un moyen de dissimuler une part de sa féminité afin de survivre dans un monde encore dominé par les hommes. She Will se change ainsi en un récit de transmission, permettant de mesurer les avancées effectives de la lutte féministe et celles qui restent à mener. La réalisatrice s’autorise le recours à des répliques on ne peut plus explicites, à l’instar de cette allusion moqueuse au patriarcat formulée par un membre du groupe ou une séquence impliquant le bourreau de l’héroïne (terrifiant Malcolm McDowell) tels de furtifs rappels au réel, ancrant ses problématiques au présent, au sein d’une œuvre atmosphérique qui privilégie la puissance des images aux longues sentences. Puissant et dévastateur, ce coup d’essai âpre et incarné fourmille de visions inoubliables et aucunement vaines. Un choc doublé de la révélation d’une cinéaste à suivre de près ! (V.N)

Sortie au cinéma le 31 août 2022

Silent Night de Camille Griffin (Royaume-Uni, 2021)

Silent Night – Copyright Capelight Pictures / Robert Viglasky 2021

Projeté en exclusivité française dans le cadre de cette édition 2022 des Hallus, Silent Night est le premier long-métrage de Camille Griffin après près de dix ans à œuvrer dans le format court. Réunissant un casting de prestige (Matthew Goode, Keira Knightley, Lily-Rose Depp et le fils de la réalisatrice, Roman Griffin Davis, révélation de Jojo Rabbit) le film narre le réveillon de Noël agité d’une famille qui se réunit alors que la planète est en proie à un mal implacable.

La pandémie de COVID 19 a impacté durablement le monde du cinéma et il n’est pas étonnant que les bouleversements qu’elle a engendrés commencent à infuser certains scripts. C’est le cas de ce Silent Night qui camoufle son propos apocalyptique sous le vernis d’une comédie acide typiquement british. Si le mélange d’humour et d’émotion fonctionne plutôt bien, que le film se révèle parfois très drôle, le tout ne parvient jamais à convaincre totalement. Charge plutôt timorée envers une bourgeoisie déconnectée des réalités dont la vision étriquée n’est remise en perspective qu’au détour d’un timide échange de dialogues, le récit change brutalement de cap lors d’une séquence pivot glaçante et très réussie. La drôlerie fait place à l’horreur, les doutes, la méfiance de certains vis-à-vis du gouvernement et des autorités scientifiques s’ébranlent alors face au chaos et à la cruauté de la réalité. Un ton plus sombre et bienvenu gagne alors la satire et fissure les apparences de personnages faillibles et finalement touchants. Le rassurisme, le choix de vie imposé aux enfants, l’avortement, autant de sujets casse-gueule que la réalisatrice aborde parfois maladroitement jusqu’à un tout dernier plan sujet à interprétations et à débat tant il peut vouloir signifier tout et son contraire. Porté par des acteurs investis (mention spéciale à Keira Knightley, formidable en femme au bord de la crise de nerfs), le long-métrage souffre de défauts rédhibitoires (fatigant name dropping citant pêle-mêle Le Jour d’après et La Route) et d’une sensation d’œuvre programmatique où le rire et l’effroi semblent calculés, où l’efficacité prime mais où rien ne dépasse, ne surnage vraiment. Il s’en dégage un constat de taylorisation d’un certain cinéma de genre sans personnalité où tout est cadré, monté, éclairé, mis en scène comme n’importe quelle série Netflix, excluant de fait, le trouble et le malaise que son propos voudrait provoquer. Dommage. (J-F.D)

RRR de S.S. Rajamouli (Inde, 2022)

Représentant phare de l’une des industries cinématographiques les plus importantes d’Inde, le Tollywood, S.S Rajamouli s’est depuis plusieurs années fait un nom bien au-delà du sud de l’Asie. Après des débuts à la télévision, il signe un coup d’essai concluant en 2001, Student No.1, un long-métrage d’action qui révèle l’un de ses acteurs fétiches, NT Rama Rao Jr. et rencontre un vif succès localement. S’il souhaite dans la foulée s’essayer à la fantasy, il doit renoncer en raison d’un budget trop élevé et revient sans broncher à son domaine de prédilection en reprenant le même comédien sur Simhadri, pour une nouvelle réussite lucrative. Il bifurque alors vers le film sportif avec Sye, centré autour d’un match de rugby, registre totalement inédit au sein du cinéma télougou. L’adhésion rencontrée par ses réalisations sur ses terres ne se dément pas mais va s’accompagner d’une découverte progressive de ses travaux sur la scène internationale lorsqu’il peut enfin s’atteler aux récits fantastiques qui l’attirent depuis le début, notamment avec Yamadonga et Magadheera. En 2012, Eega, récit de vengeance d’un soupirant assassiné et réincarné en mouche, lui ouvre les portes de festivals prestigieux en plus d’être un triomphe commercial et de récolter de nombreux prix. La Légende de Baahubali – 1re partie va venir enfoncer le clou, il devient le deuxième film indien le plus rentable de tous les temps et même le premier sur le sol indien tandis que la presse internationale est conquise. La Légende de Baahubali – 2e partie conforte ce plébiscite, le diptyque impose son cinéaste comme la figure de prou d’un nouveau modèle de blockbusters dynamisant les codes locaux grâce à une forme extravagante et jouissive au service de récits populaires et accessibles. Cette approche lui permet de viser un public plus large et ainsi dépasser les frontières (le deuxième volet de Baahubali termine à près de 20 millions de dollars de recettes au box-office américain). Fort de tous ces succès, il se lance dans l’un des projets les plus ambitieux de sa carrière, RRR (Rise, Roar, Revolt), une histoire fictive autour de deux figures révolutionnaires indiennes, Alluri Sitamara Raju (Charan) et Komaram Bheem (Rama Rao) et leur combat contre le Raj britannique. Annoncé en mars 2018, le tournage pâtit de la pandémie de COVID-19 et prend du retard au point de se terminer en août 2021. Réalisé avec un budget équivalent à 72 millions de dollars, il bénéficie d’une sortie mondiale le 25 mars 2022 et s’offre un démarrage solide sur le territoire américain, imposant davantage son metteur en scène sur la carte. Fresque de plus de trois heures, le film arrive précédé d’une réputation très élogieuse… Qu’en est-il ?

RRR – Copyright Friday Entertainment 2022

En 1920, à l’époque coloniale, en Inde, le gouverneur britannique Scott (Ray Stevenson) et sa femme Catherine (Alison Doody) emmènent de force une jeune fille d’une communauté tribale. Mais ce qu’ils ignorent, c’est que cette tribu a un protecteur : Bheem (NT Rama Rao Jr.) . Ce dernier arrive à Delhi avec ses hommes. Le Nizamate d’Hyderabad avertit le bureau de Scott de la mission de Bheem. L’officier de police A. Rama Raju (Alluri Sitamara Raju) se porte volontaire pour arrêter Bheem afin d’obtenir une promotion. En une longue introduction divisée en plusieurs séquences, le film pose des enjeux lisibles et universels (révolte de l’opprimé contre ses colons, combat pour la liberté et la justice) à la faveur d’une forme survoltée et séduisante (à condition de ne pas être réfractaire au tout numérique !). S.S. Rajamouli n’a pas peur de frôler la caricature voire y tomber pleinement au moment de dessiner ses personnages et aborder leur psychologie, moins une facilité qu’un geste rassembleur visant à fédérer et nous captiver quant à leurs parcours et destins. Il propose trois heures de grand spectacle total et ininterrompu, débridé, épique et prenant où les scènes d’actions surréalistes côtoient numéros chantés et dansés. Mené tambour battant et à un rythme trépidant, les morceaux de bravoures (un combat à coup de moto, tir à l’arc avec grenades au bout des flèches…) et plans iconiques (le sauvetage en duo d’un enfant, scellant l’amitié entre Bheem et Rama via la passation d’un drapeau) se multiplient au point de devenir impossibles à décompter au sein d’un métrage aussi excessif que généreux. Too much par bien des aspects et pourtant générateur d’un plaisir follement contagieux, RRR se révèle ample et diversifié dans son programme, tout en restant perpétuellement rageur et ludique. Coloré et enjoué mais par pour autant édulcoré, la violence est omniprésente et ce dès la séquence inaugurale, brutale psychologiquement et graphiquement. Le cinéaste n’hésite pas à filmer sans détours la barbarie des prétendus civilisés, menés par un Ray Stevenson détestable, à l’instar de son laïus sur l’utilisation et la valeur d’une balle afin de tuer un indien ou de la cruauté manifeste de son épouse Catherine, poussant à toujours plus de sévices lors d’une scène douloureuse. Cette noirceur à l’intérieur d’une œuvre résolument enthousiaste, tend à rapprocher le spectateur du combat de ses protagonistes, renforce son attache et son implication dans le récit. Surtout elle coexiste avec des codes plus légers et inhabituels pour nous occidentaux, lesquelles permettent de supporter la violence et la dureté de certains passages sans venir fondamentalement les alléger. On pense à ce numéro dansé improbable et galvanisant, voyant Bheem prendre sa revanche en célébrant ses traditions lors d’une chic réception après une humiliation ou cette chanson quand il retrouve enfin sa fille prisonnière mais ne peut alors la libérer.

RRR – Copyright Friday Entertainment 2022

S.S. Rajamouli emporte ainsi l’adhésion par sa capacité à marier indistinctement spécificités tollywoodiennes et un sens du spectaculaire de grande envergure, une forme de naïveté (les intrigues romantiques) et une réelle gravité. Un ensemble d’aspirations supposément contradictoires qui accouchent d’un mélange détonnant et jubilatoire. Véritable vent de liberté face à une concurrence américaine de plus en plus frileuse et formatée dont il vient contrarier l’hégémonie, il propose un cinéma qui ose, se moque de déplaire ou diviser, et s’installe en alternative réelle. Rajamouli, dans sa dimension de formaliste expérimental cherchant sans cesse à redéfinir la manière de filmer l’action et manier les effets de styles visuels en sa possession, se fait l’héritier du Tsui Hark des années 90. Son film déborde de tous les côtés, ne craint pas le trop plein, soucieux d’en mettre plein les yeux et justifier le déplacement, rappeler la nécessité du grand écran à l’ère des plateformes. Découvert dans une salle pleine et réceptive réagissant joyeusement jusqu’à une ovation finale, l’expérience RRR revigore, requinque, enthousiasme sans réserves, se pose comme l’un des spectacles les plus étourdissants vus depuis fort longtemps. On en redemande ! (V.N)

En salles depuis le 25 Mars

Earwig de Lucile Hadzihalilovic (Royaume-Uni, France, Belgique, 2021)

Depuis ses débuts avec La Première mort de Nono, Lucile Hadzihalilovic a façonné une œuvre cohérente et singulière dans le paysage francophone, à la fois sensorielle et atmosphérique, traversée par la question de l’éveil à la sexualité. Un cinéma délicat et parcouru d’étrangeté, s’affirmant au fil des années par toujours plus de radicalité et une rupture progressive des modes de narrations classiques, tel un abandon à double tranchant, voué à cliver pour mieux exalter les passions. Rare, Earwig constitue seulement son troisième long-métrage en dix-huit ans, elle revient régulièrement vers la forme courte en parallèle, avant de se lancer dans un projet plus ambitieux. Co-production française, belge et britannique, il s’agit de son premier film en langue anglaise, adapté du roman du même nom de Brian Catling. Elle retrouve dans cette entreprise Geoff Cox au scénario, qui avait déjà collaboré sur son précédent Evolution (il a également travaillé sur High Life de Claire Denis). Prix spécial du jury au Festival de Saint-Sébastien en 2021, le film poursuit sa tournée des festivals en attendant une sortie qui devrait avoir lieu à l’automne prochain. Dans une demeure isolée, à l’abri des grondements d’une Europe hantée par la guerre, Albert s’occupe de la jeune Mia, une fille aux dents de glace, assignée à résidence. Peu à peu, le rituel quotidien se grippe, et la mécanique routinière glisse vers le cauchemar…

Earwig – Wild Bunch International 2022

Une chose est sûre, en s’attelant à transposer un matériau préexistant et en s’essayant à une œuvre à plus grande portée internationale, Lucile Hadzihalilovic n’ouvre pas davantage son cinéma et n’effectue pas la moindre concession, bien au contraire. Fidèle à ses obsessions (pour l’enfance, pour le corps et ses transformations), la réalisatrice soigne, comme toujours, sa direction artistique. Après un joli générique très graphique, Earwig dévoile une ambiance et une atmosphère uniques, à la lisière du fantastique, soutenues par la superbe photo de Jonathan Ricquebourg (collaborateur de Jean-Charles Hue) et la bande-originale produite par Warren Ellis. Plus sombre, et moins saturé que les précédentes réalisations de la cinéaste (le vert, sa couleur « signature » se retrouve reléguée au second plan), le long-métrage accorde une place importante aux cadrages très picturaux, véritables tableaux filmiques. Les nombreuses séquences en extérieur participent d’un jeu de correspondance avec l’un des éléments centraux de l’intrigue : la peinture de l’orphelinat, lieu central du destin des personnages. Ce rapport au passé comme havre de bonheur perdu, trouve son acmé lorsqu’Albert tente, en vain, de retrouver le son d’un verre en cristal qu’il entendait lorsqu’il était enfant, ou quand une réminiscence s’incarne dans un reflet. Loin d’être éthéré, le film s’ancre dans un rapport organique à la psyché, en témoigne l’importance accordée aux liquides et aux fluides corporels. La salive, l’alcool, le laudanum sont ainsi au cœur du dispositif de mise en scène. Un ancien soldat évoque même « la boue, le sang et la merde » dont lui et ses frères d’armes étaient recouverts dans les tranchées. Dépouillé et sec (les décors sont souvent vides, poussant les curseurs d’une logique déjà en vigueur sur Evolution, par exemple), Earwig se pose comme l’opus le plus radical de sa réalisatrice.

Earwig – Wild Bunch International 2022

À ces ambitieux choix formels et sonores, Lucile Hadzihalilovic et Geoff Cox optent pour une chronologie qui se révèle progressivement non linéaire (une première dans son cinéma) visant à transformer plus que jamais le film en expérience sensorielle se rapprochant du cauchemar. Cette narration délibérément déstructurée tend à rendre l’ensemble encore plus hermétique qu’à l’accoutumée et son appréciation dépend ainsi grandement d’une adhésion ou non à des partis pris déjà éprouvés par le passé. Le jeu statique des comédiens, tous dirigés de manière similaire, renforce une froideur émotionnelle s’effectuant au détriment des personnages, de leurs spécificités et in fine de notre implication de spectateur. Surtout, la cinéaste semble ne pas assumer totalement la radicalité de ses premières minutes non dialoguées et se retrouve dans la nécessité de recourir occasionnellement à des procédés narratifs plus classiques, plaçant Earwig dans un entre-deux difficilement viable. Contrairement à ses précédents longs, la sidération pour sa proposition se heurte à une forme de lassitude, la fascination ne tient pas la durée. La faute à une forme de systématisme et des redondances inhérentes à certains choix opérés (séquences répétées et relues via différents points de vue), notamment une dimension cryptique nettement plus appuyée, étouffant le mystère et les zones d’ombre au lieu de titiller la curiosité. Moins libre et davantage cadenassé, le métrage constitue une évolution cohérente du travail de son auteure, en même temps qu’un point de rupture. Earwig émerveillera ceux et celles qui parviendront à se perdre dans ses dédales, rebutera en revanche les plus sceptiques. À double tranchant donc… (J-F.D & V.N)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).