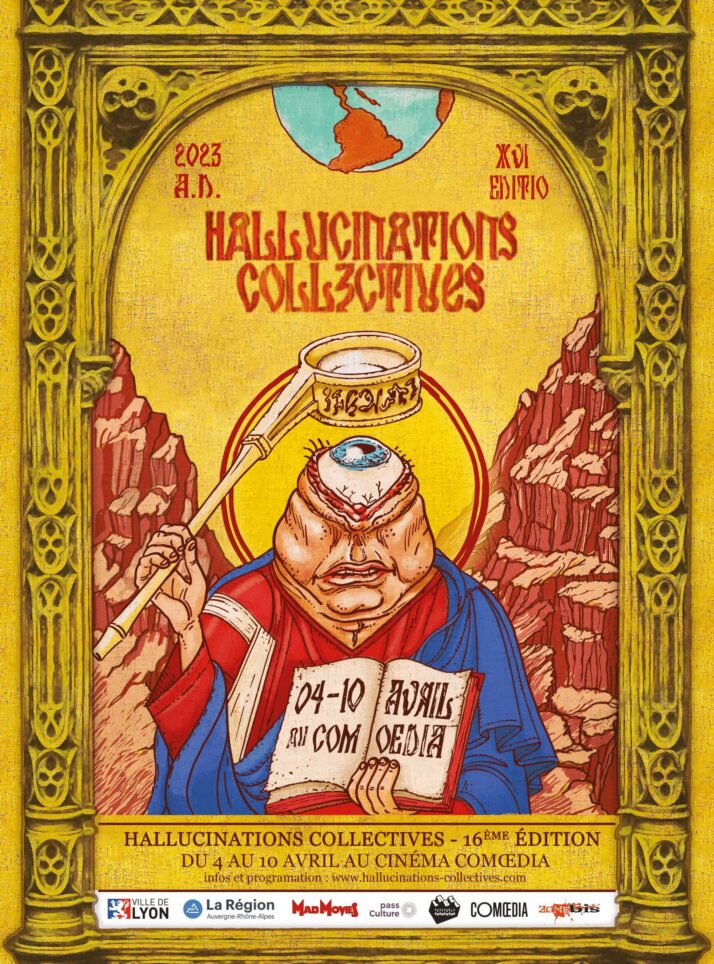

Après une première partie de compte-rendu consacrée aux avant-premières, le moment est venu d’aborder le meilleur des sections rétrospectives de cette 16ème édition des Hallucinations collectives parmi les séances auxquelles nous avons assisté. Dans cette seconde partie, nous évoquerons la thématiques En pleine rue à travers deux chocs, José Ramón Larraz mis à l’honneur du programme Déviations, ainsi que l’inépuisable Cabinet de Curiosités.

Combat Shock de Buddy Giovannizo (Etats-Unis, 1984) – Cabinet de Curiosités

Combat Shock – Copyright Troma 2003

Réalisateur new-yorkais à la marge totale de l’Histoire du cinéma, Buddy Giovinazzo est l’auteur de quelques courts-métrages et clips lorsqu’il se lance dans l’aventure Combat Shock. Inspiré par le décor de son quotidien, celui des rues malfamées de Staten Island, les fictions traumatiques post-Vietnam et des œuvres emblématiques telles Taxi Driver ou Eraserheard, il autofinance entièrement ce premier long, quitte à fortement s’endetter. Tourné avec une poignée de dollars dès l’été 1982, épaulé par son cercle familial (son épouse infirmière est en charge des effets spéciaux, son frère Rick Giovinazzo tient le rôle principal et compose la bande-son), American Nightmare, de son titre initial, arrivera sur les écrans en 1986. Lloyd Kaufman, fondateur de la Troma, va pressentir le potentiel et s’engager à distribuer le film, mais pas à n’importe quel prix. Il imposera des coupes de l’ordre d’une dizaine de minutes, ainsi qu’un allègement du contenu afin d’éviter une censure trop brutale. On lui doit aussi le retitrage primaire : Combat Shock. Sa sortie coïncidera avec celle de Rambo 2, nouvel étendard du triomphalisme fictif américain dans le conflit vietnamien. Kaufman n’hésite d’ailleurs pas à s’inspirer de l’affiche du hit de George Cosmatos afin d’optimiser les chances de succès. Il devra cependant se contenter d’une reconnaissance auprès d’un cercle d’initiés tandis que son exploitation française s’effectuera quant à elle, uniquement en VHS début 90. Il parvient néanmoins au fil des ans à gagner une réputation de curiosité underground jusqu’à refaire surface dans les années 2000 avec la sortie de son montage original en DVD. Franckie (Rick Giovinazzo), vétéran du Vietnam, essaye de refaire surface dans une vie où il n’a plus sa place. Il voit son monde s’écrouler et parcourt les rues à la recherche d’un travail. Mais la ville est une jungle où Franckie ne tarde pas à perdre complètement pied…

Combat Shock – Copyright Troma 2003

De toutes ses pores, Combat Shock porte les stigmates de son budget dérisoire et de sa conception quasi totalement autonome (du moins avant que Lloyd Kaufman n’intervienne). De sa relative ingratitude formelle à certains décors (le Vietnam reconstitué dans un jardin familial, inévitablement cheap) ou aux effets spéciaux (le bébé ressemble davantage à une créature monstrueuse qu’à un être humain) : il faut réussir à passer outre certains aspects constituant potentiellement des vecteurs de distanciation. Guidé par une faim de cinéma intense et prégnante, Buddy Giovinazzo parvient peu à peu à nous enfermer dans le for intérieur déclinant de son protagoniste et nous étouffer au cœur d’un environnement urbain déliquescent. Conscient des limites avec lesquelles il doit composer, le réalisateur s’accroche au moindre détail afin de pousser son long-métrage vers l’expérimental et le sensoriel. Le travail sonore mêlant bande-originale dérangeante et partiellement agressive, voix-off et flashback vocaux désordonnés, à un sound design amplifiant de manière stridente les éléments (les gouttes d’un robinet, les cris du nouveau-né…), cherche sciemment la disharmonie. Il s’accorde à un montage alternant narration linéaire et chaos mental d’un individu, tourmenté et sans perspectives. Le réalisme cru des images et le refus manifeste de toutes concessions, accouchent d’une expérience glauque, mal aimable et foncièrement nihiliste. Giovinazzo n’offre à son spectateur que d’infimes points d’accroche, si n’est un sentiment d’authenticité viscérale effaçant plusieurs de nos réticences pour nous emporter aux confins d’un dessein jusqu’au boutiste s’affranchissant de ses imposantes références pour mieux s’affirmer dans la douleur. Il en résulte un objet impur, irritant et fascinant mais assurément intéressant, prenant le pouls d’une société à bout de souffle. Il donne envie d’évaluer le potentiel de son auteur avec des moyens plus confortables, ce que la suite de sa carrière n’a pas réellement permis. Auteur de quatre longs-métrages en vingt-cinq ans, il aura fallu attendre 1996 pour le retrouver aux commandes d’un projet, avec le thriller No Way Home porté par Tim Roth et Deborah Kara Unger puis The Unscarred en 1999. Il connaîtra davantage la reconnaissance en tant qu’écrivain, avec son anthologie Life is Hot in Cracktown, qu’il adaptera lui-même pour le grand écran en 2009 ou encore Potsdamer Platz, qui intéressa Tony Scott au début de la décennie 2010.

Joe, c’est aussi l’Amérique de John G. Avildsen (Etats-Unis, 1970) – Cabinet de Curiosités

Joe, c’est aussi l’Amérique – Copyright Park Circus 2018

Cinéaste rattaché dans l’inconscient collectif à ses deux plus gros succès que furent Rocky (1976) et Karaté Kid (1984) , John G. Avildsen est pourtant un profil bien plus intéressant que celui du simple artisan compétent. Après avoir effectué ses premiers travaux dans le monde de la publicité, il devient l’assistant d’Arthur Penn sur Mickey One (1965) puis d’Otto Preminger sur Que vienne la nuit (1966) ou encore le directeur de la photographie d’Out of It de Paul Williams. Technicien polyvalent, il sera parfois le chef opérateur et le monteur de ses propres réalisations. Il commence à voler de ses propres ailes à la fin des années 60 avec deux films d’exploitation, Turn on to Love et Guess What We Learned in School Today ?. Ce dernier sera d’ailleurs distribué par la Cannon après le carton de son troisième long, Joe, c’est aussi l’Amérique qu’il met en scène en 1970. Avant d’être une décennie plus tard, la célèbre firme incarnée par Menahem Golan et Yoram Globus, faisant la part belle aux séries B d’actions portées par Charles Bronson, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris et consorts, Cannon Group était solidement implantée sur le créneau de la sexploitation. Petits budgets, nudité gratuite et/ou scènes de sexe explicites, le tout projeté dans des cinéma spécialisés alors que le porno n’avait pas encore connu son âge d’or. Joe va incarner un changement de paradigme pour la boite de production. S’il ne déroge pas à une logique de financement à bas coût (on parle d’une enveloppe de 106 000 dollars), il rapportera près de deux-cent-cinquante fois sa mise de départ au box-office. Écrit par Norman Wexler, futur scénariste de Serpico de Sidney Lumet, Mandingo de Richard Fleischer ou La Fièvre du samedi soir de John Badham, le film intronise et préfigure d’un même élan un genre phare du cinéma américain seventies : le vigilante movie. Malgré son impact retentissant à sa sortie (le script fut nommé aux Oscars), il fut progressivement éclipsé de l’Histoire officielle et des mémoires collectives au profit d’œuvres plus emblématiques dans le registre telles que Dirty Harry, Taxi Driver et Death Wish. Heureusement, deux essais cinématographiques publiés au cours des derniers mois auront mis un point d’honneur à rappeler son importance. Vigilante – La Justice sauvage à Hollywood (largement encensé dans nos colonnes) de Yal Sadat, prix 2022 du Meilleur ouvrage en français sur le cinéma puis Cinema Spéculations de Quentin Tarantino. L’annonce de sa programmation au sein de la seizième édition des Hallucinations Collectives en fit instantanément une séance impossible à rater doublée de l’une de nos plus grosses attentes de la manifestation

Joe, c’est aussi l’Amérique – Copyright Park Circus 2018

Après que sa fille Melissa (Susan Sarandon) ait été hospitalisée suite à une overdose, Bill Compton (Dennis Patrick), un col blanc aisé, tue accidentellement Frank (Patrick McDermott) le petit ami — et dealer — de celle-ci. Dans la foulée de l’incident, il rencontre dans un bar Joe (Peter Boyle), un ouvrier clamant sa haine des hippies.

Joe, c’est aussi l’Amérique – Copyright Park Circus 2018

Joe, c’est aussi l’Amérique, se place d’abord du côté de la jeunesse, en nous immergeant brièvement dans le quotidien précaire de Melissa et Frank. Déclarations amoureuses insatisfaites, deals foireux, consommation excessive de stupéfiants, ce portrait guère élogieux d’individualités égarées et pathétiques, introduit la rupture relationnelle entre la jeune femme et ses parents (encouragée par le petit-ami) autant que l’incident déclencheur de l’intrigue. John G. Avildsen manifeste un souci de soigner l’exposition, le décors et les tenues vestimentaires, disent et racontent déjà en soi partiellement les personnages, leurs niveaux et conditions de vie. La mise en bouche patiente retarde sciemment les entrées en scène respectives de Bill Compton et Joe. Elle distille également le trouble quant à la nature et à la finalité du long-métrage. Film d’exploitation aux velléités d’auteur ? Drame social aux accents de vigilante ? La frontière est en permanence poreuse et cette dimension hybride s’accorde par ailleurs avec la pluralité des tons employés. Si la position initiale du réalisateur pourrait témoigner d’un penchant réactionnaire, il ne montre pas plus de sympathie à l’égard du père, conservateur avéré. Col blanc à l’allure insoupçonnable, il commet un meurtre, dépassé par ses pulsions et son ressentiment. Cependant, contrairement au récit de vengeance traditionnel, il « répare » un drame qui a été évité : sa fille est toujours vivante. Son acte n’a rien de cathartique et ne peut faire l’objet d’aucune forme de complaisance. A priori, il sera naturellement épargné en raison de sa position aisée. Sa situation traduit à elle seule une injustice : l’impunité des puissants. C’est dans ce moment critique qu’apparaît Joe, un ouvrier modeste déblatérant un monologue haineux au comptoir d’un bar. En quelques minutes, il fait sienne toute une rhétorique populiste dont l’extrême-droite est coutumière. Il énumère infatigablement les boucs émissaires soit-disant responsables de ses maux et de ceux du pays, avec la certitude de détenir une vérité relevant de l’évidence irréfutable. Tout cela pourrait sembler caricatural si l’individu n’était pas incarné par un Peter Boyle, effrayant et saisissant de justesse, dans ce qui fut l’une de ses premières apparitions au cinéma. Sa bonhommie, vecteur d’identification naturelle est contrariée par la violence de ses mots. Aussi, à l’aune de l’actualité récente, ces propos trouvent une résonance supplémentaire après quatre ans de présidence Trump, ayant largement remis au cœur du débat public et dans la lumière, ce type de discours.

Joe, c’est aussi l’Amérique – Copyright Park Circus 2018

Réunis autour de détestations communes et d’une même vision conservatrice de l’avenir, ces deux hommes que tout devrait opposer, vont former un duo improbable et complémentaire. Point de résurgence de lutte des classes, Joe est aveuglé par sa haine, fasciné par le meurtre que Bill a commis, comme s’il avait fait preuve du courage qui lui manque. Cet état de fait traduit en soi une fracture sociale insoluble en raison du schéma de pensée du personnage. À l’inverse, le nanti ne se rapproche de l’ouvrier que pour sauver sa peau, apeuré à l’idée de pouvoir être dénoncé et a minima publiquement humilié. Il se doit de préserver les apparences et surtout son rang, à n’importe quel prix. John G. Avildsen conscient de ces réalités distinctes observe malicieusement le fossé séparant les deux individus. Il filme leurs foyers et modes de vie respectifs tout en dépeignant une impasse idéologique et l’illusion tragique qu’elle entretient chez eux. Il ne manque pas de railler la versalité de leurs opinions, lorsque leur répulsion des hippies s’évapore « miraculeusement » le temps d’une joyeuse partie de jambes en l’air. Cet instant faussement frivole résume en creux la légèreté de leurs convictions, résultant quasi exclusivement de leurs propres frustrations personnelles. Ils envient et jalousent une jeunesse libre qui (contrairement à eux ?) n’a pas peur de voler de ses propres ailes et s’affranchir de l’autorité qu’ils prétendent valeureusement incarner. Entre humour et acuité dans ses analyses des bouleversements de l’époque, Joe, c’est aussi l’Amérique avance avec une violence latente, prête à exploser d’un moment à l’autre. Le carnage final, conclusion logique d’un cheminement psychologique aux confins de la folie, pourrait être suspecté d’une sensation de jouissance malsaine s’il n’était pas immédiatement rattrapé par le réel. En un ultime plan tragique, le cinéaste glace le sang du spectateur et de ses personnages qu’il confronte à leurs actes, sans possibilité d’échappatoire.

Le Temple du Lotus Rouge de Ringo Lam (Hong Kong, 1994) – Cabinet de Curiosités

Le Temple du Lotus Rouge – Copyright Spectrum 2022

Si Ringo Lam n’aura jamais bénéficié de la reconnaissance et de l’aura de Tsui Hark, les parcours des deux hommes n’auront eu de cesse de se croiser. Le premier aura notamment mis le pied à l’étrier du second en le faisant embaucher à la TVB en tant qu’apprenti début 70. Vingt ans plus tard, alors que leurs carrières respectives sont déjà bien lancées, l’auteur d’Il était une fois en Chine est approché par la Golden Harvest pour mettre en scène le futur Temple du Lotus Rouge (également appelé Burning Paradise). Ce dernier déjà engagé sur le tournage de Green Snake, va suggérer le nom de son ami et compatriote tout en assurant la production exécutive. Un défi et un changement de cap pour Lam, qui après des débuts dans la comédie s’est illustré avec des polars sombres, très ancrés dans le réalisme à l’instar de City on Fire ou Full Contact, va s’essayer au cinéma en costumes. Seule et unique incursion sur le registre du wu xia pian, le long-métrage s’inspire d’une légende longtemps présentée tel un fait historique, l’incendie du Monastère Shaolin. Le récit convoque la figure mythique de Fong Sai-Yuk, qui ironie du sort, prendra la même année, les traits de Jet Li sous la caméra de Corey Yuen (La Légende de Fong Sai-Yuk). Échec monumental à sa sortie, le film se pare d’une aura d’œuvre maudite, en plus d’acter instantanément la fin de la collaboration entre le cinéaste et la Golden Harvest. Il rebondit sur un actioner méconnu aux accents de tragédie, The Advendurers avant de s’exiler hors d’Asie et débuter une association fructueuse avec Jean-Claude Van Damme. Spectrum Films, particulièrement actif lorsqu’il s’agit de réhabiliter une filmographie aléatoirement accessible, après avoir édité Wild Search et Full Alert, s’est attelé à restaurer et remettre au goût du jour ce fameux Burning Paradise en 2022. Sous la dynastie Qing, le Temple de Shaolin est détruit par la sanguinaire secte du Lotus Rouge, et les moines survivants sont retenus captifs d’un temple aux allures de tombeau bardé de pièges mortels. Combattant légendaire, Fong Sai-yuk est bien décidé à organiser la révolte des prisonniers.

Le Temple du Lotus Rouge – Copyright Spectrum 2022

Premier marqueur de la personnalité engagée de Ringo Lam, revisiter l’Histoire par le prisme d’un mythe collectif pour se placer du côté des opposants au pouvoir, du peuple et des opprimés. Une manière de créer un écho contemporain, tout en embrassant les codes d’un genre nouveau et ultra populaire. Cette approche « Cheval de Troie » rendue possible par les largesses autorisées au sein la production de l’époque, lui permet également de définir en une fraction d’image des héros charismatiques aux motivations intelligibles. Récit de fuite puis d’évasion, Le Temple du Lotus Rouge, s’il revendique pleinement son identité Hongkongaise, puise en partie son inspiration hors d’Asie. Il lorgne dans son premier acte vers le Western Spaghetti (notamment ceux de Sergio Sollima dont il partage la noirceur) avant d’évoquer des pures références pop telles que le deuxième volet d’Indiana Jones. Cette citation du film de Steven Spielberg, n’est ni neutre ni anodine, elle sonne comme une réponse à un Hollywood « pillant » une culture étrangère à des fins d’entertainment, que le metteur en scène n’a pas peur de concurrencer. Parfois contraint de s’accommoder d’un humour appuyé, qui ne semble que partiellement l’amuser, le réalisateur compense par un traitement âpre et enragé. Les morceaux de bravoure sauvages et sanglants qui s’enchaînent crescendo, ne sont pas sans rappeler les métrages estampillés Catégorie III. Les scènes de combats inventives et décomplexées, impressionnent par leur propension à constamment réaffirmer l’espace et gagner en complexité d’action, sans perdre de vue la cohérence visuelle et le facteur humain. La couleur résolument pessimiste se nourrit d’un sadisme et d’une cruauté, véritables prolongements esthétiques de l’humeur de son auteur. Ici, la seule façon d’espérer un futur si non meilleur, a minima moins pire, consiste à faire table rase. Ringo Lam dépeint un univers vicié et injuste, dont il appartient aux personnages de constater l’impasse, pas tant pour le défier que l’anéantir dans un geste de survie et de salut. Lors d’un temps fort, le motif d’une foule emprisonnée espérant naïvement un sauveur, est immédiatement rattrapé par une réalité tangible : seul le feu et par extension la destruction peuvent les libérer. La générosité apparente du spectacle n’a rien de gratuit, si le cinéaste ne perd jamais de vue la notion de divertissement, celle-ci a un prix. Les coups font mal, sont physiquement ressentis, ils traduisent un idéal, où la notion de jouissance filmique, ne peut être inconséquente. Un traitement adulte, amère et assumé, qui a peut-être eu raison de son succès en son temps mais qui lui assure aujourd’hui une postérité nettement plus favorable. À redécouvrir.

Pixote, la loi du plus faible d’Hector Babenco (Brésil, 1980) – En pleine rue

Pixote – Copyright Carlotta Films 2008

Après l’immense succès de Lúcio Flávio, l’ennemi public n°1, Héctor Babenco allait adapter un nouveau roman de José Louzeiro, Infancia dos mortos. Il s’intéressait alors à une réalité déjà esquissée en arrière-plan de son long-métrage précédent : la vie terrible des enfants grandissant dans les quartiers pauvres du Brésil. Tel un retour à ses débuts cinématographiques, le réalisateur envisage d’abord le film comme un documentaire. Il parvient à conduire plusieurs interviews et ateliers en compagnie de mineurs placés en centre de rétention. Les portes lui seront brutalement fermées au bout d’une dizaine de sessions, un indice s’il en est, qu’il s’intéresse à un sujet qui dérange, dans un pays aux maux multiples encore sous régime dictatorial. Paradoxalement, ce coup d’arrêt opère chez Babenco le déclic de la fiction, qui va utiliser ses entretiens en tant que base de travail pour son scénario. Soucieux de parvenir à une authenticité maximale, le cinéaste auditionne près de mille enfants issus des quartiers populaires, ayant idéalement une petite expérience théâtrale, afin d’élaborer son casting. Il définit les personnages au fur et à mesure lorsqu’il parvient à réunir un groupe homogène. Le rôle-titre de Pixote est confié à Fernando Ramos Da Silva, dont le parcours de vie présente d’évidentes similitudes avec celui de son personnage. Gamin des favelas, issu d’un milieu défavorisé et en proie à la violence quotidienne (à commencer par celle au sein de sa propre famille), le néo-acteur deviendra le visage d’une détresse qui touche à l’époque plusieurs dizaines de millions de mineurs. Succès sur ses terres, le long-métrage sort dans une quarantaine de pays et réunit environ huit millions de spectateurs à travers le monde. Un phénomène sans précédent, acclamé à l’unanimité qui en fait l’un des films les plus vus de l’Histoire du cinéma brésilien mais aussi l’un des plus importants. Quarante ans après sa sortie, l’œuvre n’a pas pris une ride : son impact est toujours le même. En court préambule, Babenco s’introduit lui-même face à la caméra dans un registre documentaire, un écho assumé à ses racines, une brève transition vers la fiction. Il évoque factuellement les situations qu’il s’apprête à dévoiler, autant qu’il nous indique en creux d’où il regarde et à quelle hauteur il entend se placer. Un geste fort et transparent sur sa position de metteur en scène. Dès lors, à la faveur d’un style rentre-dedans et délicat, il trouve l’équilibre ténu entre une nécessaire empathie et la dénonciation d’un système révoltant sacrifiant sciemment une partie de la population. Il peut compter sur la justesse de son regard autant que sur l’authenticité de ses interprètes pour livrer un choc éprouvant, percutant et déchirant. Avant d’aller plus loin, rappelons brièvement l’histoire, Pixote (Fernando Ramos Da Silva) âgé d’à peine dix ans, est l’un des nombreux mineurs isolés qui écument les rues de São Paulo où criminalité, prostitution et drogue rythment le quotidien. S’échappant d’un centre de rétention avec quelques autres laissés pour compte, il n’a d’autre choix que de s’enfoncer dans une spirale de violence pour tenter de survivre…

Pixote – Copyright Carlotta Films 2008

La réussite stupéfiante du long-métrage, largement commentée au cours des quarante-trois dernières années, impose moins une énième analyse sur ses qualités intrinsèques, présentant le risque de resservir peu ou prou des arguments (avérés) déjà avancés à maintes reprises (y compris par nos soins en introduction), qu’une tentative de réflexion sur l’avant et l’après Pixote. Appréhendé à sa sortie comme le successeur brésilien de Los Olvidados (1950) de Luis Buñuel qui en son temps avait fait l’objet d’une réception clivante (malgré un prix de la mise en scène à Cannes) avant d’accéder au statut de chef-d’œuvre, son accueil largement favorable témoigne d’une évolution de perception quant à la retranscription d’une certaine réalité dérangeante par le prisme de la fiction. Quand Buñuel fit l’objet de controverses, payait-il encore la célèbre image choc de l’œil sectionné par un rasoir sur Un Chien Andalou ? Peut-être mais pas seulement. Le cinéaste espagnol alors en exil, évitait magistralement deux écueils potentiellement inhérents au registre : l’un concernant le fond, l’autre la forme. Il refusait de se poser au-dessus de son sujet en versant dans le film-à-thèse et par extension de la dénonciation à court terme, fatalement menacée par une date de péremption. Il s’interdisait également toute complaisance misérabiliste, visant à exploiter le sort terrible de ses personnages ou du climat social à des seules fins sensationnalistes et lacrymales. L’auteur de Viridiana, sans jamais altérer ou alléger sa peinture cruelle et terrible, tendait vers l’universel, s’il s’inscrivait dans un cadre spécifique qu’il ne prétendait aucunement fuir, il se positionnait à la fois dans l’héritage d’un imaginaire littéraire palpable (Charles Dickens par exemple) et d’un horizon cinématographique empreint d’onirisme rejoignant les racines surréalistes de ses débuts au 7ème art. Trente ans plus tard, Héctor Babenco se confronte aux mêmes problématiques éthiques et morales, comment transformer une situation définie et documentée en pure proposition autonome et durable ? Outre la question du regard, « réglée » en introduction, se pose celle du genre. Il opte durant une première moitié pour un film carcéral, reprenant à son compte des codes imposés (brimades, viols, agressions,…) qu’il revisite par un traitement froid et mesuré. Témoin impuissant de scènes effroyables, il observe la mécanique destructrice d’un système qui ôte à ses personnages, leurs innocences et perspectives futures. Il s’oppose à une construction en climax, en privilégiant des ensembles séquentiels partiellement improvisés, où la vérité de ses jeunes acteurs guide autant l’action que des péripéties plus écrites. On assiste à une double banalisation de la violence, celle quotidienne omniprésente et la représentation de celle-ci dans la sphère médiatique à travers un poste de télévision diffusant le JT en centre de rétention. Babenco relate une impasse politique avec la conviction que son approche artistique, ne peut être porteuse de solution, tout au mieux elle peut donner l’alerte et de l’écho à ce qu’il montre. L’évasion de Pixote et sa bande constituera une joie de courte durée : le monde extérieur ne leur laissera aucune place. Cette deuxième moitié en forme d’errance et descente aux enfers, constate un déterminisme social ravageur, conditionnant ses personnages à la marginalité, l’illégalité et l’insécurité. Pessimiste, le cinéaste offre de maigres respirations au cœur d’un engrenage irréversible tout en observant, démuni, des individualités privées de repères. Au détour de son épilogue, il ouvre la porte à une lueur d’espoir en nous laissant percevoir le début d’une prise de conscience morale chez son protagoniste. Et puisqu’une image forte et réfléchie peut raconter infiniment plus que de grands discours, en plus d’affirmer (si besoin était encore) la force de son réalisateur, les derniers plans simples et puissamment évocateurs, terrassent autant qu’ils achèvent de révéler la vérité de son héros. Survivant au sein d’une société déshumanisante, il tombe le masque et exprime sans détours sa grande détresse.

Pixote – Copyright Carlotta Films 2008

Pour le meilleur et pour le pire, Pixote inspirera à son tour les générations à venir au point de devenir l’un des mètres étalon dans la peinture d’une enfance/jeunesse abandonnée et confrontée à la misère. Son compatriote, Fernando Mireilles s’en inspirera vingt ans plus tard au moment de signer La Cité de Dieu, autre film important du patrimoine cinématographique brésilien, néanmoins stylistiquement plus proche du Amours Chiennes d’Alejandro González Iñárritu. Récemment, de l’autre côté du globe, Nadine Labaki avec son Capharnaüm (généreusement récompensé d’un Prix du Jury au Festival de Cannes 2018) tombera quant à elle dans tous les travers que Buñuel et Babenco avaient pris le soin d’esquiver. Ce mélodrame, dopé au pathos et aux effets d’emphase, dont la facture prétendument réaliste se confondait en simulacre, usait de la dénonciation d’une juste cause tel un prétexte à des fins exclusivement émotionnelles. La cinéaste libanaise préférait assener des réponses arbitraires plutôt que de se risquer à interroger son spectateur, essayer de l’élever, allait même jusqu’à glisser son discours préfabriqué dans la bouche de son protagoniste, qu’elle privait instantanément de vie à l’écran. Dans un geste, espérons-le, inconsciemment obscène, elle finissait par donner l’illusion de profiter (d’exploiter ?) cyniquement la situation de son héros, pour récolter des louanges bienveillantes au détriment d’une quelconque éthique humaine et artistique. La pertinence et la nécessité de Pixote, s’évaluent aussi, à l’aune de l’échec terrifiant de ses émules officiels ou officieux.

Whirlpool de José Ramón Larraz (Grande-Bretagne – Danemark, 1970)

Whirlpool – Copyright Arrow 2019

Cinéaste espagnol « effacé » des mémoires, José Ramón Larraz a connu une carrière riche en délocalisations. Né à Barcelone, il migre à Paris après un doctorat de philosophie et débute en tant qu’auteur de bandes-dessinées pour des revues comme Pilote ou Spirou, avant de déménager en Angleterre et effectuer ses débuts de réalisateur. Il s’illustre souvent dans des films d’exploitation fruits de coproductions diverses (la Scandinavie et plus précisément le Danemark au cours des années 70) brouillant un peu plus les pistes quant à l’identité de son cinéma. Cette dimension d’expatrié explique partiellement sa disparition des registres. La nature de ses films, méprisée par une large partie de sa profession, tend également à l’éloigner de toute reconnaissance possible, du moins à l’époque. Il eut néanmoins droit à une sélection en Compétition au Festival de Cannes en 1974 avec Symptoms, représentant ainsi le Royaume-Uni aux côtés de Ken Russel (récompensé d’un grand prix technique pour Mahler) dans une édition où la Palme d’Or sera décernée à Conversation secrète de Francis Ford Coppola. À la faveur de négatif retrouvés, certaines de ses réalisations bénéficient tardivement (en milieu de décennie 2010) de restaurations et ressorties en haute définition de l’autre côté de la Manche. L’éditeur Arrow propose notamment un coffret intitulé Blood Hunger : The Films of José Larraz incluant Whirlpool, Vampyres et The Coming of Sin. Hallucinations Collectives s’est à son tour intéressé à son cas en programmant trois de ses longs-métrages et nous permettant de découvrir son travail, ce que nous n’avons pas manqué de faire, en nous rendant à la séance de son coup d’essai, Whirlpool. Théo (Karl Lanchbury), jeune apprenti photographe, s’installe avec sa « tante » Sarah (Pia Andrsson) dans son studio de la campagne londonienne. Une connaissance commune, mannequin, disparaît mystérieusement. Un climat morbide de frustration sexuelle s’installe alors autour du couple et du flic chargé de l’enquête.

Whirlpool – Copyright Arrow 2019

Désarçonnant de prime abord, le film se montre plutôt patient et attentif, créant initialement son suspens à partir d’une relative inaction. Ce faux rythme éloigné d’une recherche d’efficacité s’accorde avec une photo brumeuse, il témoigne d’une envie de la part du réalisateur de maintenir un flou quant à ses finalités. Procédé roublard afin de dissimuler un script qui s’avérera somme toute nettement plus convenu ? Peu importe, José Ramón Larraz distille une dose d’étrangeté à un pur objet d’exploitation qui bénéficie de ces petites singularités. Dans ce dessein de détournement partiel du programme attendu, sa caméra semble happée par le physique androgyne de son acteur principal, Karl Lanchbury (un futur fidèle de Larraz), qui devient une source d’inspiration visuelle. Par exemple, le choix du mobilier jaune paraît répondre à la blondeur de ses cheveux et lui donner davantage de présence esthétique au sein d’un cadre théoriquement banal. Rattrapé par ses objectifs primaires, Whirpool reprend néanmoins assez vite les codes en vigueur de ce registre balisé : gore et voyeurisme s’invitent ainsi dans l’équation. La présence de l’excellent Stelvio Cipriani à la bande-originale (l’un des points forts incontestables du long-métrage), complice – entre autres – de Mario Bava, ramène un parfum de bisserie transalpine, ici délocalisée dans un pays qui se prétendrait plus raffiné. À noter que lors de ses passages formellement les plus inspirés, la photographie lorgne très franchement du côté des giallos de l’auteur de Six Femmes pour l’assassin, notamment dans son usage du rouge. Autre ruse (ou grossièreté) du cinéaste qui se plaît à avoir un temps d’avance sur les reproches auxquels il s’expose : inclure la notion de voyeurisme au cœur de son scénario. Une idée qui l’autorise à se livrer, non sans plaisir, à de multiples séquences de déviances (tantôt violentes, tantôt sexuelles) gentiment racoleuses, en entretenant un faux doute. Quelle est la part de complaisance, quelle est la part de critique ? Si nous avons une réponse claire à cette question, les efforts manifestes de Larraz pour éloigner Whirlpool de la facilité, alors même qu’il n’est jamais aussi à l’aise que lorsqu’il s’y adonne pleinement, le rendent attachant, à défaut d’être transcendant.

Streetwise de Martin Bell (Etats-Unis, 1984) – En pleine rue

Streetwise – Copyright Criterion Collection 2021

Photographe de renom ayant majoritairement exercé en Noir et Blanc, Mary Ellen Mark a collaboré avec des grands magazines tels que The New Yorker, Rolling Stone ou Vanity Fair. Sorte d’héritière de Dorothea Lange, elle s’est particulièrement intéressée aux populations exclues et marginalisées de la société américaine. Aux côtés de Cheryl McCall (en charge du texte), elle signe Streets of the Lost, publié dans Life en juillet 1983, un reportage choc sur les enfants de la rue à Seattle. Saluée à l’unanimité, cette œuvre reçoit les prix Robert F.Kennedy ainsi que celui de de la Canon Photo. Les deux femmes, persuadées qu’il faut relater avec le plus de justesse l’ampleur de ces jeunes vies qu’elles ont observées, décident d’en produire le prolongement filmique en impulsant un projet de documentaire dont la mis en scène est confiée au mari de la photographe, Martin Bell. Guidées par la peur que leurs sujets potentiels ne quittent la ville ou pire, soient emprisonnés ou assassinés, Mark et McCall, accompagnées du réalisateur et chef opérateur, elles retournent à Seattle dès la mi-août 1983. Deux mois durant, ils discuteront et filmeront ces enfants avec qui se crée un lien particulier. Fort d’une quantité d’images très élevées pour l’époque (on parle de cinquante-six heures de rushs), le montage est confié à Nancy Baker (elle officiera ultérieurement sur Vanya, 42ème rue de Louis Malle). Streetwise sort sur les écrans en 1984, tandis que Mary Ellen Mark en proposera un ouvrage photo en 1988, accompagné d’une introduction signée John Irving (Les Chiens de guerre).

Streetwise – Copyright Criterion Collection 2021

Dans les rues glauques et malfamées de Seattle, déambule une bande de pré-adolescents qui vivent dans la misère et la drogue. Tiny, quatorze ans, est une prostituée à l’apparence juvénile. Sa mère alcoolique ne s’occupe pas d’elle, alors Tiny se vend pour gagner un peu d’argent et se débauche avec Rat, Dewayne et les autres pour oublier ses bleus à l’âme… Estomaquant de bout en bout, Streetwise relate par fragments des tranches de vies issues de quotidiens aussi terribles que bouleversants. Martin Bell se refuse à toute distanciation, explication ou psychologisation de ce qu’il montre : il privilégie l’immersion maximale. Dans un rapport de confiance avec les jeunes gens qu’il met en scène, il entreprend de porter leurs paroles, sans jamais interférer, comme pour rendre leur rendre leurs droits fondamentaux pourtant piétinés. Ce sentiment d’authenticité constante et totale, s’affirme tant dans la douleur et la tristesse, que de saisissants moments de légèreté. Parenthèses réelles et nécessaires, témoignant d’une volonté de rendre le long-métrage le plus vivant possible, sans pour autant altérer ou dénaturer la réalité dépeinte. Soutenu par une photographie somptueuse, des cadres et des prises de vue au plus près des « héros », le film devient le théâtre d’histoires hors du commun, qui constituent néanmoins la plus stricte vérité. Cela accouche d’une sensation étrange et vertigineuse où la frontière entre documentaire et fiction se fait progressivement de plus en plus ténue. Ces visages juvéniles déchirants et charismatiques, tout en étant eux-mêmes, se transforment au fil des minutes en purs personnages de cinéma. L’air de rien, Bell immortalise ces existences abimées et incertaines, nous intime implicitement de ne plus détourner le regard face à elles. Il use du pouvoir du 7ème art telle une possibilité de revanche pour ces exclus, tout en ayant conscience que ses efforts seront peut-être (surement ?) vains. Dans son geste, il préfigure des œuvres phares des années 90 qui effectueront en quelque sorte le chemin inverse, puisque inscrits dans le registre de la fiction : Kids de Larry Clark et Gummo d’Harmony Korine. L’un et l’autre révolutionneront la manière de filmer la jeunesse dans l’imaginaire cinématographique américain, en créant une zone trouble quant à la nature des situations et un espace poreux vis-à-vis du documentaire. Nommé aux Oscars en son temps, Streetwise continue de bouleverser outre-Atlantique, en 2013, un groupe Facebook fut créé avec l’espoir du retrouver les différents enfants présents à l’écran. Une initiative concluante puisque des photos et vidéos de différentes périodes seront fréquemment publiées. En parallèle, Mary Ellen Mark et Martin Bell lanceront un nouveau projet de film baptisé Streetwise : Tony Revisited (un ouvrage sera également publié conjointement) se concentrant sur la vie de Tiny et sa famille au cours des trente ans qui ont suivi la sortie du long-métrage. Un chef-d’œuvre absolument inoubliable.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).