Le 19 août 2012, Tony Scott mettait brutalement fin à ses jours en sautant d’un pont près de Long Beach. Âgé de 68 ans, le réalisateur laissait derrière lui une filmographie composée de seize longs-métrages, d’immenses succès pour certains (Top Gun, Le Flic de Beverly Hills 2), objets de cultes pour d’autres (Les Prédateurs, True Romance, Man on Fire). En dépit d’une réception critique souvent mitigée, d’une appréciation clivante de ses travaux, qui ne se sera pas démentie après sa mort (en atteste certaines sinistres nécrologies à charge lues à l’époque), il fut un artiste phare du cinéma d’action, des années 80 à son dernier geste, Unstoppable, en 2010. Formaliste à l’identité graphique très identifiable, il aura ainsi parcouru plusieurs décennies en alliant capacité à sentir les tendances esthétiques autant qu’à contribuer à les façonner, s’adapter, se réinventer, tout en conservant une approche cohérente. Il a certainement souffert de la déconsidération relative du genre au sein duquel il s’est majoritairement exercé, ainsi que des sempiternelles comparaisons, mises en opposition, avec les réalisations de son frère aîné, Ridley. Néanmoins, près de dix ans après sa disparition, la cote de plusieurs de ses films ne semble pas s’être démentie (à la faveur de diffusions régulières) quand d’autres bénéficient progressivement d’une réévaluation. Il laisse un héritage diffus, dans un paysage hollywoodien ayant depuis connu de nombreuses mutations tels que l’avènement des franchises et des univers connectés, désormais confiés à des profils de réalisateurs plus hasardeux, au détriment d’artisans doués, nettement moins prisés aujourd’hui. Des noms tels que Michael Bay et Peter Berg, peuvent apparaître comme des émules en puissance. Le premier présente des origines visuelles (la publicité) et une ADN partiellement similaires (ses débuts sous la houlette du Bruckheimer/Simpson accentuent la filiation) quand le second, notamment grâce à sa trilogie portée par Mark Wahlberg (Lone Survivor, Deepwater Horizon et Patriot’s Day) se rapproche de ses thriller réalistes à résonance contemporaine (Ennemi d’état, Unstopabble, L’Attaque du métro 123). Cependant, l’impact de sa mort, se ressent en premier lieu dans la tonalité des métrages de Ridley Scott, lesquels ont depuis franchi un cap dans la désespérance, à commencer par le nihiliste Cartel (tourné pendant le décès de Tony) ou ses prequels décriées d’Alien.

Unstoppable – Copyright Twentieth Century Fox France 2010

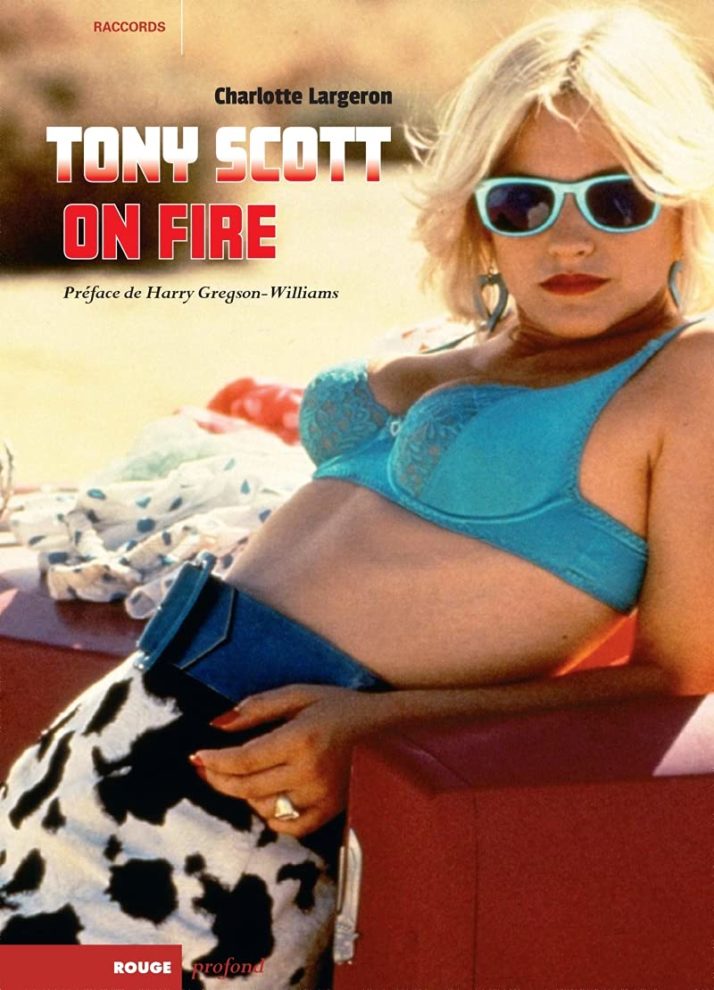

En 2018, Marc Moquin avait rédigé un passionnant essai intitulé, Tony et Ridley Scott, Frères d’Armes, cherchant à mettre en lumière les nombreuses connexions et liens existant entre les filmographies des deux frères. Ils partagent bien plus que le même sang, à savoir une approche similaire du cinéma et des préoccupations communes, bien qu’exprimées dans un style propre à chacun. Outre rompre avec la tradition en vigueur visant à reléguer Tony dans l’ombre de Ridley, ses réflexions permettaient de tordre l’idée reçue d’une œuvre mineure et décérébrée. Trois ans plus tard, Charlotte Largeron, cofondatrice de la librairie Lagon Noir à Aix-en-Provence, auteure en 2013 de Guillermo Del Toro. Des Hommes et des monstres, publié chez Rouge Profond au sein de la collection Raccord, dirigée par Guy Astic, propose le premier ouvrage français entièrement consacré au cinéaste, Tony Scott on Fire. En un peu plus de deux-cent trente pages, judicieusement parsemées de photos et agrémentées de nombreuses citations, il nous est proposé une étude approfondie et pertinente, en mesure de s’adresser aussi bien aux néophytes qu’aux fins connaisseurs, dans un style accessible au service d’une grande connaissance du sujet abordé.

Les Prédateurs – Copyright Mission 2009

En préambule, nous est proposé, une préface d’Harry Gregson-Williams, compositeur des bandes-originales des films de Tony Scott, d’Ennemi d’État à Unstopabble. Il revient sur leur première rencontre au Studio Media Ventures, lorsqu’il était assistant d’Hans Zimmer, à l’occasion du Fan en 1996, dépeignant le réalisateur tel « un personnage à la Patton (quoique sentimental) […] Intrépide mais réfléchi, fort comme un bœuf mais aussi incroyablement sensible, tout entier focalisé sur sa vision et ne manquant pourtant jamais d’humour ni de compassion ». Il évoque un point déterminant dans leur collaboration, une publicité Marlboro, qui aura défini le style caractéristique de Man on Fire et Domino. La nécessité de privilégier une musique épousant sans heurts les images afin de les rendre indissociables l’un de l’autre, en faire la même pensée, le même coup de pinceau, la même expérience sensorielle. Charlotte Largeron se livre ensuite à quelques considérations quant à ses motivations à rédiger cet ouvrage, reprenant également à son compte la comparaison entre l’approche du cinéaste et celle d’un peintre (sa vocation première) : « Le spectaculaire et l’extraordinaire envahissent l’écran mais pas nécessairement au détriment de la narration […] Une structure dramatique simple qui renvoie aux mythes classiques en s’appuyant sur des thématiques contemporaines et des techniques innovantes. » Elle ajoute « il modèle l’image pour transmettre les émotions de ses protagonistes pris dans l’action : l’intériorité des personnages impacts directement la mise en forme. » avant de présenter brièvement Tony et Ridley Scott, en ne manquant pas de citer par instants l’essai de Marc Moquin.

Man on Fire – Copyright UFD 2004

Le livre s’attelle ensuite à un approfondissement progressif, remontant d’abord le fil de sa filmographie en détails, contextualisant chacun des longs-métrages décennie par décennie. Le même soin est accordé aux films les plus connus qu’aux moins estimés (l’incroyable Revenge) ou plus mal-aimés (Le Fan) faisant ressortir la cohérence d’une œuvre s’étant heurtée à plusieurs aléas, à commencer par la difficulté du cinéaste à disposer des pleins pouvoirs (exceptions faites de True Romance, Le Dernier Samaritain ou Man on Fire). Tony Scott était à l’image de ses réalisations et de ses héros, toujours en lutte, en conflit, en mouvement, il courait après un besoin de liberté et d’expression. Avatar esthétique des années Reagan au cours de la décennie 80 (Top Gun, Le Flic de Beverly Hills 2), artisan d’un cinéma d’action post-Shane Black ou pré-Tarantino, puis garant d’un divertissement adulte (USS Alabama, Spy Game) et lucide (Ennemi d’état) la suivante, avant de prendre un virage plus expérimental dans les derniers mouvements de sa carrière (Man on Fire pour sa forme la plus aboutie, Domino pour la plus radicale). La partie intitulée The Warrior, creuse le rapport à la guerre omniprésent dans son travail, revenant notamment sur son projet avorté, In Honour Bound, adapté de Gerald Seymour, qui lui aurait permis de s’essayer frontalement au genre. À défaut, ses codes imprègnent ses motifs et son imagerie, de Top Gun ramené à une dimension propagandiste ou aux enjeux de fonds d’Ennemi d’état ou de Spy Game, en passant par sa manière de filmer les matchs de football américain dans Le Dernier Samaritain ou de baseball dans Le Fan. Dans ces deux derniers exemples, la retranscription du sport a des airs de bombardements quand les tenues des joueurs s’apparentent à des uniformes. Son père était militaire, quand son frère aîné Frank était dans la British Marchant Navy, des parcours qui ont pesé autant qu’ils l’ont inspiré. Chez lui, « le conflit est un moyen de gagner sa liberté, […] de s’affranchir de la norme, du poids de l’héritage, des règles, de la société, du système et des puissants ». Dès lors, son parcours, peut ressembler à celui d’une longue quête de soi, dissimulée derrière des carapaces plus ou moins visibles, visant à exacerber l’intériorité des protagonistes et en creux, de l’homme derrière la caméra.

Spy Game – Metropolitan Filmexport 2002

Ce paragraphe charnière amorce une bascule de l’ouvrage vers une analyse poussée, auscultant en détails les composantes de son œuvre. En premier lieu, son goût du collage d’images baptisé « moving combine painting », jonction entre l’art plastique et le cinéma, inspiré par les travaux picturaux Robert Rauschenberg dans les années 50, traduisant une forme de peinture en mouvement qui s’exprime jusque dans le visuel de la société créée avec son frère, Scott Free Productions. Ce désir de retravailler autour de motifs récurrents, notamment d’ordre esthétique (du choix des décors, des lumières ou des cadres), se retrouve dans le choix des acteurs et l’emploi réguliers des mêmes seconds rôles (James Gandolfini, Christopher Walken) ou têtes d’affiches (Denzel Washington, protagoniste de quatre de ses cinq dernières réalisations). Ses collages atteignent leur paroxysme (ou point de non-retour diront certains) sur Domino, où les synthèses formelles opérées par Tony Scott (effets de zoom, ralentis, accélérés, mouvements de caméras et plans fixes) traduisent un idéal de mise en scène fait de fragments, visant à créer une expérience intime et sensorielle pour le spectateur. « Cette reformulation continue d’images-chocs est un appel à la liberté. L’interruption, la discontinuité soutiennent ainsi des modalités de représentation qui s’insurgent contre le triomphe de l’homogénéité. La perspective de l’altérité signifie la réfutation du toujours identique et le choix du dissemblable. Plus encore la notion de déconstruction et de reconstruction définit en grande partie le héros scottien : il se retrouve déconstruit parce qu’il ne sait pas ou plus qui il est, qu’il perd un proche , ses illusions ; puis il se reconstruit par l’action, dans l’effort en conquérant sa liberté, en refondant son individualité. À sa manière, il recolle les morceaux. ». En sommes, rien n’est gratuit, contrairement à une opinion existante visant à résumer sa réalisation à des effets de styles tapageurs et vains, la fin justifie les moyens, à condition d’adhérer à cette finalité, de l’accepter. « Jusqu’au milieu des années 90, la mise en scène du réalisateur anglais est harmonieuse bien qu’elle procède d’une signature appuyée, elle accompagne et suit l’histoire racontée par le scénario. Ensuite, elle se fait plus intrusive, infléchit l’histoire par des effets de style. La réalité est celle de l’individu, de l’expérience physique, passée au crible de la subjectivité des personnages qui la déforme et l’exacerbe ». On insiste au passage sur le travail de documentation précédent chacun de ses films, la nécessité d’aller chercher réalisme et vérité, préalables au spectacle et au spectaculaire, une vertu précieuse à l’heure du tout numérique et des excès de CGI.

L’Attaque du Métro 123 – Copyright Sony Pictures Releasing France 2009

L’audace et la force de Tony Scott consistent à puiser autant et sans hiérarchie entre des formes consacrées (la peinture flamande, les artistes collagistes du XXème siècle) et d’autres présentement plus ingrates, plus contemporaines telles que le clip ou la publicité, deux disciplines au sein desquelles il a pu s’exercer, afin de façonner la sienne, définitivement unique. En atteste son usage de la longue focale (on invoque à ce sujet la figure d’Akira Kurosawa), outil de distorsion de l’image par excellence (compression de l’espace, diminution de la profondeur de champ, éloignement de la caméra) qui va accompagner progressivement ses expérimentations stylistiques et ses mues. Il convient de mentionner un passage très intéressant autour d’un des oxymores caractéristiques de son cinéma, celle du « huis clos en mouvement » rejoignant une préoccupation thématique, le héros face à lui-même (dimension accentuée par l’omniprésence de miroir, de figure de double, de duo ou du duel au sein d’une majorité de ses longs-métrages). « L’espace en huis clos devient l’allégorie du héros en prise avec lui-même, étouffé, écrasé par ses doutes, ses peurs, qui, pour dépasser cet état de claustrophobie, doit se mettre lui-même en action ». Charlotte Largeron revient également sur une notion trop peu souvent évoquée, l’aspect foncièrement romantique de films résumés à leurs caractères musclés ou explosifs, impression faussée par la présence effectivement minoritaire de femmes en tant que figures centrales. Cependant, c’est dans ce versant sentimental que le réalisateur a signé selon nous, ses plus grandes réussites, Revenge, True Romance ou Man on Fire, voire sur la naissance d’un amour abstrait et conceptuel, Déjà Vu, beaucoup plus intimiste qu’il n’y paraît. Au-delà des analyses et pistes proposées tout au long de la lecture, aussi pertinentes qu’excitantes, c’est l’un de ses angles d’approche les plus inattendus qui nous a définitivement cueilli, celui visant à faire de Scott un héritier contemporain du courant expressionniste, jusqu’à un rapprochement avec les réalisations de Jean Epstein au cours des dernières pages. On ressort ainsi du livre avec l’envie de se replonger irrésistiblement dans l’œuvre de Tony Scott mais aussi creuser celles de ces nombreuses figures finement reliées à son cinéma, que l’on méconnaît parfois (Le Ballet Mécanique de Fernand Léger par exemple). Dense et complet, accessible et pointu, Tony Scott on Fire ne se contente pas de célébrer son auteur, de raviver la flamme de son art, il explicite, réhabilite, une démarche et une approche singulière, dont le paysage contemporain est désormais privé. Comme il l’est écrit sur l’ultime page, « il mérite de ne pas sombrer dans l’oubli », nous souscrivons d’évidence à cette sentence.

Top Gun – Copyright Paramount Pictures 2012

Disponible aux Éditions Rouge Profond dans la Collection Raccords.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).