Après un très bel essai signé Pauline Guedj en 2021, Christophe Chabert et Frédéric Mercier s’intéressent à leur tour à l’œuvre de Steven Soderbergh. L’ouvrage s’annonce copieux puisque ce premier tome ne s’intéresse qu’aux années « analogiques » du cinéaste, soit de 1989 et l’obtention de la palme d’or cannoise par sexe, mensonges et vidéo à 2008 et l’aventure assez désastreuse de Che. Viendra ensuite une deuxième partie qui se penchera sur ses « années numériques ». Que Soderbergh fasse l’objet de deux ouvrages dans un temps relativement court peut surprendre dans la mesure où il n’a jamais vraiment fait l’unanimité chez les critiques et que, dans un pays attaché à la « politique des auteurs » comme la France, son éclectisme a souvent pu dérouter.

Quoi de commun, en effet, entre le petit génie promu héraut du nouveau cinéma indépendant américain au moment de sexe, mensonges et vidéo et le réalisateur très classique de King of the Hill ? Quel lien entre l’auteur de blockbusters glamour comme Ocean’s Eleven et celui de films plus expérimentaux comme Bubble ou Schizopolis ?

Revenant sur ce désir d’écrire sur ce cinéaste pas comme les autres, Mercier et Chabert analysent justement son statut « d’auteur » et ce qui l’oppose à certains « poids lourds » du cinéma américain dont chaque film est attendu de manière presque religieuse, entérinant à chaque fois une signature clairement lisible (P.T.Anderson, James Gray, David Fincher). Rien de cela chez Soderbergh. Aucun désir de jouer dans la cour des « grands auteurs internationaux » reconnus et célébrés par les festivals mais, au contraire, une volonté constante de prendre le pouls de l’évolution du cinéma et d’être à la pointe de la nouveauté (du côté des séries télé, du numérique ou du streaming, par exemple).

« Ni classique, ni néo-classique, ni moderne, ni même post-moderne – case où on l’a sans doute trop vite et trop commodément rangé à ses débuts – et certainement pas maniériste – formaliste, à la limite, mais dans des moments critiques de son parcours, ceux où il s’est mis à douter de lui-même et de sa place au sein de l’industrie – Soderbergh défie les catégories et les étiquettes. »

Tenter de se retrouver dans une œuvre aussi protéiforme peut donc relever de la gageure, d’autant que le corpus soderberghien commence à être copieux (plus de 35 films, sans parler de ses séries). Les auteurs prennent le parti d’aborder cette œuvre de manière chronologique, divisant cette période analogique en trois grandes parties. La première court de ses débuts jusqu’à Schizopolis et correspond à un moment où le cinéaste se cherche lui-même. Propulsé sur le devant de la scène avec une palme d’or récoltée à 26 ans pour sexe, mensonge et vidéo, le cinéaste va tenter d’échapper immédiatement au carcan du « jeune cinéma indépendant » estampillé Sundance en réalisant un hommage appuyé à l’expressionnisme allemand (Kafka) puis en se faisant conteur classique avec King of the Hill. Ce qui caractérise alors les personnages de ses films, c’est la manière dont ils se heurtent au réel, incapables de l’appréhender par leur « art ». Ce qui ressort de cette première période, c’est une forme de tâtonnement extrêmement stimulant, entre premières expérimentations et désir de trouver une « pensée émotionnelle » capable de transcender le solipsisme de ses anti-héros.

Après Schizopolis, comédie grinçante où il joue lui-même et se met à nu, Soderbergh entame une période que les auteurs qualifient de « cutty and funky ». Plusieurs traits la caractérisent. Tout d’abord, la consécration publique avec des films comme Erin Brokovich, Ocean’s Eleven et celle de la profession avec l’Oscar du meilleur réalisateur obtenu pour Traffic. C’est ensuite les débuts (avec Hors d’atteinte) de sa période Clooney et une nouvelle manière pour le cinéaste d’aborder le travail avec les acteurs, leur offrir le plus de liberté possible. C’est encore le début d’une aventure comme producteur et l’affirmation d’un désir de contrôler le plus possible la destinée de ses œuvres. Produire, réaliser mais également endosser le rôle de chef-opérateur puis celui de monteur afin de maîtriser tout le processus de création.

Paradoxalement, Soderbergh se déleste de l’écriture et ne veut désormais plus que filmer (une seule exception : son travail sur le scénario de Solaris). Cette manière de se délester de sa signature d’auteur lui permet de se concentrer sur ce qui fera justement sa patte : le style. Avec beaucoup de profondeur, Chabert et Mercier analysent les caractéristiques d’un style qui évolue : le « cutty » traduisant une manière de tourner plus légère (caméra portée à l’épaule) et un goût pour la coupe, le « jump cut ». Les scènes sont tournées dans leur intégralité et Soderbergh les réinvente au montage. Le « funky » procède du même désir d’impulser un nouveau mouvement à ses films : « c’est une certaine énergie qu’il souhaite capter, reposant sur un rythme soutenu et nerveux qui ne doit s’embarrasser ni d’afféteries, ni de lourde technicité. ». Dans cette partie, les auteurs s’intéressent au rapport du cinéaste à l’image, à la surface, à son travail avec des grandes vedettes mais aussi à ce que sa manière d’aborder la mise en scène traduit de sa vision du monde. Prenons par exemple cette idée d’une image « virale » qui traverse toute l’œuvre de Soderbergh :

« L’image virale, dans le cinéma de Soderbergh, repose sur plusieurs stratégies qui convergent vers un même objectif : créer une trouée visuelle, une brèche d’où le virus se répand et contamine peu à peu l’ensemble du film, remettant en cause l’apparente santé de son récit pour en révéler les organes malades. L’image virale, cela peut être la rencontre entre une réalité documentaire et la fiction racontée, produisant ainsi une image hybride où l’une interroge l’autre, pour la contredire ou la valider – par exemple, les scènes de strip-tease de Magic Mike ou les combats en plan-séquence dans Piégée ; ou encore une image qui bouscule le spectateur par son étrangeté et vient imprimer sa rétine, son ombre se projetant ensuite sur toutes les autres images – les poupées souriantes de Bubble; ou enfin cette image qui, par l’hétérogénéité de son support, de sa matière, de sa couleur ou de son mouvement, entre naturellement en conflit avec l’ordre esthétique général du film, désignant ainsi un espace de sens insoupçonné où réside la vérité de son discours – le flashback dans le casino de Contagion. Dans tous les cas, cette image ne peut qu’être manufacturée, au sens où elle doit être fabriquée sur le plateau, sans autre technologie que celle dont Soderbergh dispose au moment de l’enregistrer ; c’est une image qui cristallise, ici et maintenant, quelque chose de plus vaste qu’elle-même, à la fois un ordre du monde et la vision critique que le cinéaste porte sur lui. Elle est, de fait, propre à établir cette dialectique au cœur des images qui fait le prix et l’originalité du cinéma de Soderbergh. »

Ce rapport au monde que traduit Soderbergh à travers ses œuvres va également infléchir sa manière de faire du cinéma à partir de Full Frontal en 2002, faux film « Dogme 95 » où non seulement Soderbergh fait œuvre de visionnaire en dénonçant frontalement les agissements de Weinstein, une dizaine d’années avant #MeToo (comme il annoncera de façon assez sidérante l’époque Covid avec Contagion), mais il anticipe déjà ce qui deviendra sa période numérique. Avec les deux suites d’Ocean’s Eleven et The Good German, le metteur en scène fait ses adieux à une certaine forme de classicisme hollywoodien et à sa sentimentalité. Il s’agit de faire de chaque film un laboratoire en prise avec les évolutions du monde. En ce sens, la vidéo permet un premier pas vers son passage au numérique : « La vidéo, qu’il avait accueillie dans Full Frontal puis théorisée dans Solaris, est désormais le socle de sa révolution personnelle : avec elle, il aboutit son projet de cinéma fabriqué en direct, dont il maîtrise la totalité de la chaîne de création et dont il commence aussi à superviser les méthodes de diffusion. » Son film charnière, Che, portera en lui cette dichotomie entre l’objectivité numérique (le réalisme d’un film comme Bubble) et la subjectivité analogique, proposant à la fois un spectacle de l’épopée du guérillero et un commentaire critique de sa propre image au sein de la société du spectacle.

La force de l’essai de Christophe Chabert et Frédéric Mercier tient à cette manière d’épouser les flux contradictoires qui traversent l’œuvre de Soderbergh et de les accompagner avec autant de souplesse que de pertinence et un enthousiasme communicatif. L’approche chronologique n’empêche nullement les analyses transversales, ni une grande fluidité de la pensée qui se déploie autour de ce panorama linéaire. L’œuvre du cinéaste se prête parfaitement à l’exercice puisque lui-même confie, non sans un certain humour que « comme Staline, j’ai tendance à travailler en plans quinquennaux, mais avec moins de morts. ».

Cette première partie nous fait attendre avec impatience « les années numériques », afin de voir comment les auteurs ont appréhendé la manière dont le cinéma de Soderbergh a évolué et/ou muté. Gageons qu’ils sauront, à l’instar de ce passionnant premier volume, mettre en lumière toutes les caractéristiques (thématiques et stylistiques) de cette œuvre protéiforme en constante évolution.

***

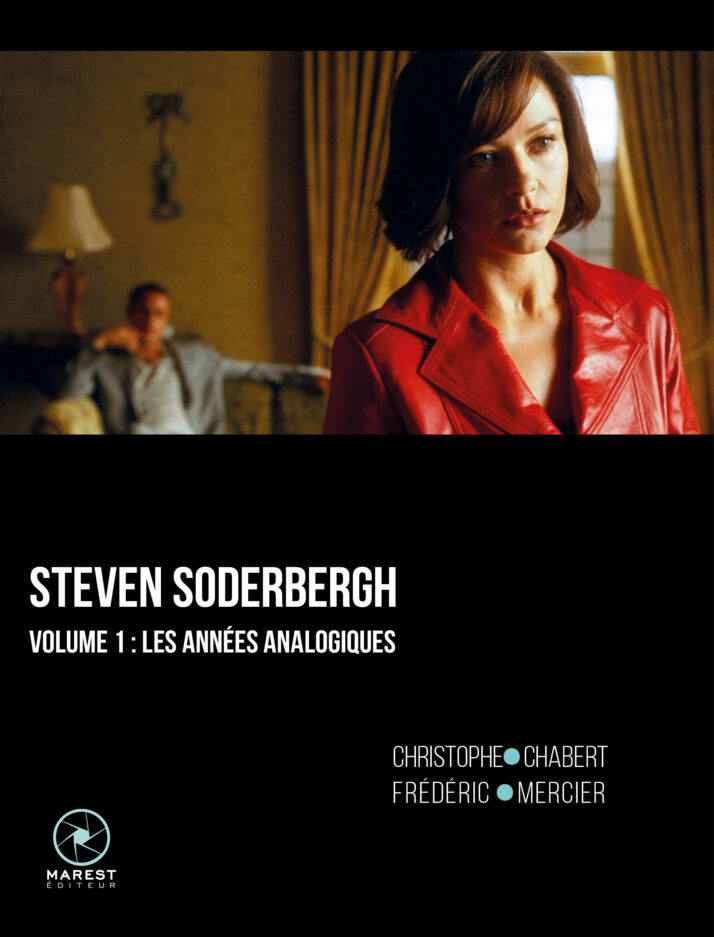

Steven Soderbergh. Volume 1 : les années analogiques (2025) de Christophe Chabert et Frédéric Mercier

Marest Éditeur, 2025

ISBN : 9791096535699

332 pages – 22 €

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).