Qu’il est bon de revenir au creux des remparts de Carcassonne, qu’ils soient ceux de la cité, ou ceux de la bastide de la ville basse, ceinte par les différents lieux du festival.

Un festival en plein essor, comme on a pu le constater dès les premiers jours : salles pleines, séances complètes où les gens viennent patiemment faire la queue avant de débattre.

Un festival en mutation aussi, non dans son ADN, qui est toujours aussi pertinent (mélangeant films grand public à consonance sociale ou sociétale et documentaires exigeants) que sincère, fruit du travail d’Etienne Garcia, Henzo Lefevre, et leur équipe fidèle (les mêmes têtes chaque année, cela ne trompe pas), mais dans son dynamisme, avec l’ouverture -enfin- d’un salon du festival, lieu qui mettre quelques jours à prendre son envol mais qui bien vite deviendra le centre où convergeront public et professionnels.

Un cœur battant, symbolisé par cet espace élégant, mais un cœur fragile : éreinté par une baisse des subventions, l’édition est celle d’une lutte, pour maintenir à flot, pour maintenir l’accueil et l’exigence. Pour maintenir, aussi, la qualité des œuvres, agaçantes parfois, pertinentes toujours. Une édition pour ne pas se compromettre ni baisser les bras, alors que se noue ce paradoxe : d’année en année, le nombre de spectateurs augmente, et les subventions baissent.

Et dans cette région parfois compliquée (les bastions FN sont juste aux portes de la ville), il a toujours été pour les organisateurs un point d’orgue : maintenir un festival accessible, aussi bien financièrement que dans l’âme. Pari tenu qui mérite tout notre soutien.

- « Rojek » de Zaynê Akyol

Douloureux et épineux sujet que celui de ce premier film : l’analyse, par le témoignage, du cas des ex-membres de Daech, retenus dans des prisons du Kurdistan syrien, laissant femme(s) et enfants errer dans des camps de rétention suite à la débâcle. Que faire de ces hommes ? Que reste-t-il de possible rédemption au cœur de l’humanité ?

Si le film inquiète par sa durée (plus de 2h), le parti pris de la réalisatrice impressionne immédiatement : à chaque personnage, un fond neutre, dans une image 4/3 qui emprisonne leurs visages, et en regard d’incroyables plans d’une maitrise esthétique totale sur les paysages alentours, les camps, les formations des équipes kurdes à la lutte contre l’ennemie, et une étonnante ritournelle d’un champ dont on suit l’avancée du feu qui le ravage.

Le feu et ses ravages, métaphore évidente de cette expérience glaçante, qui laisse peu à peu poindre l’inéluctable folie dans laquelle se sont enfermés ces combattants, qui au fil des différents entretiens dévoilent à rebours la manière dont la violence a forgé irrémédiablement leur relation au monde.

Au long des long plans d’interview, dont les visages grossis par l’écran de cinéma effrayent par leur froide détermination, chacun révèle alors tout à la fois son rôle, ses états de faits, ses bonheurs aussi, ses mariages, la peur encore présente d’être assassiné (le mal, disent-ils, est encore partout).

S’organise alors progressivement par éclats la représentation mentale pour le spectateur d’un DAECH qui semble sans cesse à la fois apparaitre plus clairement (et c’est effarant comme, même en le sachant, l’état islamiste existait comme un infra monde aux règles, hiérarchies, organisations voire ministères clairs) et, prenant l’ampleur tentaculaire d’un virus, s’échapper.

Si la réalisation est assez maligne pour laisser de côté toute représentation visuelle des actes et des archives (le film n’en contient qu’une seule, utilisée, un peu à la manière d’un Joshua Oppenheimer, que pour confronter un bourreau), elle n’en témoigne pas moins une attention accrue aux traces, comme lors d’insupportables séquences de drones au dessus des ruines d’une ville anonyme.

Grâce à ses contrepoints poétique, peu à peu, surgit alors dans la durée et l’univers esthétique des plans off une composante dantesque et presque froidement baroque, lorgnant alors tout autant du côté d’un Apocalypse Now (les séquences de feu et de nuit) que du désert des Tartares (ces longues séquences de marche, parfois filmé en zénithal, sur l’armée en formation, qui avance sans que jamais un ennemi ne croise son chemin), éblouissant de maitrise du cadre et de la lumière.

Et ce n’est pas le moindre de ses succès que de transformer, par l’expérience cinéma, un travail informationnel en expérience esthétique ahurissante mais jamais vaine. Car l’angoisse surgit, non tant pour ce qui s’y dit que pour ce qui s’y représente ou s’y cache : au fil des minutes, tout se met à séparer les mots et le sens.

Au fond, le film, dans son expérience du discours et l’émotion de ses images, est l’aveu d’un échec : il FAUT enregistrer et entendre leurs propos, il FAUT trouver un moyen esthétique de les mettre en dialogue, mais on n’y parvient pas, comme on ne parvient plus, au fond, à les atteindre.

Marche implacable et éreintante vers la folie, on songe bien sûr au Herzog documentariste, dans cette expérience de l’inéluctable, de l’incapacité à dire et saisir, et son acharnement, malgré tout, par l’esthétique autant que par les mots, par le cadre autant que la durée, à avancer, à pas déterminés vers l’impossible noirceur de l’âme humaine. Grand film.

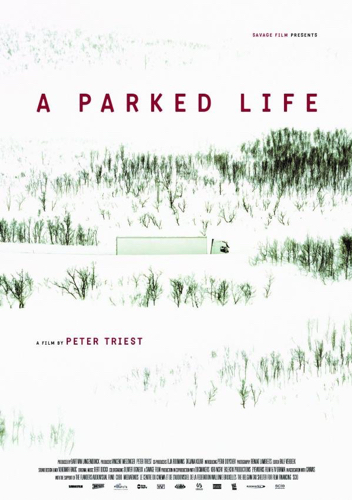

- « A parked life », de Peter Triest

Petar, papa bulgare, est camionneur. Par nécessité. Un travail éreintant qu’il n’aime pas, loin des siens des longs mois, l’empêchant de voir son fils grandir autrement que par l’ultra moderne solitude des WhatsApp video, perdant petit à petit sa femme qui nourrit de plus en plus de rancœur de son absence.

C’est son portrait intime, le long des routes d’Europe, en immersion, que propose le belge Peter Triest dans son documentaire, l’observant avec tendresse et douleur s’enfoncer peu à peu dans la tristesse.

L’intelligence du réalisateur est alors de mettre en regard les confessions de Petar (que cela soit par des paroles directes ou lors de longues sessions WhatsApp enregistrées avec sa famille) et une Europe filmée comme un désert. S’enchaînent alors en travelling fenêtre les zones de non-lieux créés par la modernité : raffinerie, aire d’autoroute, serres infinies de production, ports, train, tunnels, usines, palettes.

Un essai récent théorisait que la modernité pouvait se mesurer à la taille normative d’un container. Dans le film de Peter Triest, c’est Petar qui la décrit le mieux : « L’Europe est une succession de pays qui ne tient que grâce aux autoroutes et camions ».

Lorsqu’il analyse plastiquement (dans les paysages, dans les plans de la cabine, etc) les conséquences de cette composante rhizomique du vieux Continent, et à quel point sa fourmilière explose les corps de ceux qui en sont les chevilles ouvrières (belles séquences dans les champs de pastèque où deux prolétariats se font face en silence), le film est éblouissant et bouleversant.

Le problème est que très vite son système finit par ronronner, enquillant des séquences répétitives, lassant un peu trop dans sa volonté d’analyser la lente désagrégation du couple, donnant le sentiment un peu ennuyé qu’il a finalement tout dit dans ses premières minutes.

Dommage, car lorsqu’il parvient, par un simple regard au non-paysage, une simple attention au quotidien (le petit déjeuner en bord de mer, avec l’usine pétrochimique au loin) à mettre en lumière l’absurdité d’un capitalisme déshumanisant, le film atteint des sommets.

- « Mis hermanos suenan despiertos » de Claudia Huaiquimilia

Plus dure sera la chute de ce jeudi : fin de journée amère avec « Mis hermanos suenan despiertos », conte cruel inspiré de faits réels survenus dans le sud Chili, où une révolte dans une prison pour mineurs aurait dû mettre en lumière l’indécence des conditions carcérales.

Ici, les frère Angel et Franco, jeunes adolescents incarcérés depuis plus d’un an, survivent comme ils peuvent au milieu de la violence sourde de l’endroit, malgré l’étonnante solidarité qui règne entre les jeunes garçons, qui voient leurs désirs s’éveiller lorsque les jeunes filles du centre passent, rêvant d’un temps naïf, dehors.

Mais lorsque ce dehors semble s’éloigner avec la décision de leur propre mère de ne plus demander leur garde, et que s’ouvre la brèche avec l’arrivée de Jaime, jeune revolté, prend doucement corps l’idée d’une possible évasion.

On se prend un instant, lorsque le film démarre, à rêver voir s’envoler ce beau portrait de la jeunesse écrasée par un système absurde et inhumain. D’autant que l’immédiate fragilité du personnage principal (Ivan Caceres, beauté à la Gael Garcia Bernal) touche, et que la réalisatrice, maligne, détourne les attendus en plaçant tout au long du parcours des figures d’autorité finalement assez bienveillantes (la professeure, le directeur) dans ce morceau de béton filmé comme une île hors du monde.

Las : très vite, le film enchaine les poncifs du film de festival, plans caméra à l’épaule sans cesse en mouvements, grands plans larges bien trop longs et fixes, mouvements au ralenti et rêverie un peu bêta faite de morceaux de forêts métaphoriques.

Pire : en traitant le sujet sous de tels oripeaux attendus, le film s’éloigne même de la violence qu’il voudrait dénoncer. Certes, il y a bien une simili tentative de viol, une séquence de punition par des squats dans la cour, mais au-delà de cela, les vraies failles semblent être au creux des êtres (beaux personnages secondaires, comme le jeune homosexuel, etc), malheureusement laissées hors champ ou traitées avec force explication (« je rêve d’une douche chaude », « tu te souviens quand on jouait avec papi ? ») un peu bourrine. Pour le dire autrement, il a pas l’air facile ce centre, mais ce n’est pas Midnight Express non plus, ce qui pose quand même question quand il s’agit de l’unique horizon du film.

S’enfermant dans sa dénonciation mais sans jamais vraiment s’y coller, le film se contente donc de dérouler son mécanisme de film à thèse, courant en claudiquant vers son panneau final, dédié aux morts de la prison et aux plus de 7000 enfants décédés dans ces centres, chiffres scandaleux et sujet douloureux mais qui jamais ne parviendra à réellement faire chair, ni cinéma.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).