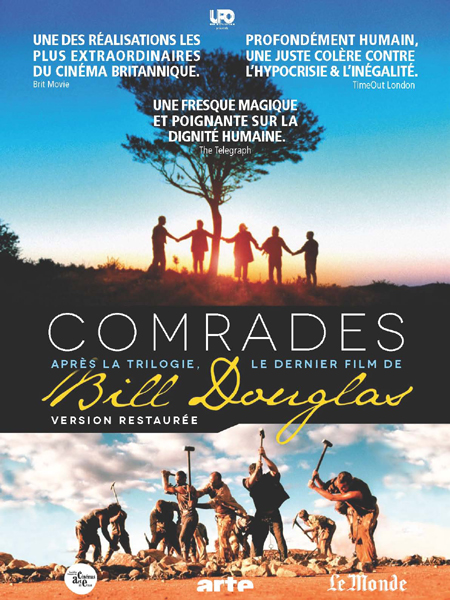

Le film se découpe en deux grandes parties, comme les deux actes d’une représentation aux tons légèrement différents. C’est d’abord la vie de ses laboureurs pauvres dans le petit village de Tolpuddle, où le travail alterne avec les rassemblements communautaires – le hiatus du prêche dominical, les repas collectifs, l’entraide au quotidien, ou bien de rares haltes récréatives : les flirts bucoliques, les fêtes villageoises animées par les artistes itinérants. La seule ombre, dans cette existence humble mais heureuse, provient du travail, harassant et sous-payé. Les ouvriers agricoles, tenus dans une humiliante servitude, réclament un salaire plus équitable, et se fédèrent en association pour défendre leurs droits.

La seconde partie, décrit, après un procès joué d’avance, le démantèlement de la communauté. Les chefs de famille sont emprisonnés, puis envoyés aux quatre coins de l’Australie pour un exil de plusieurs années. Le récit prend alors un tour plus bigarré, avec la mosaïque des destinées individuelles, tandis qu’à Londres et dans le Dorset, des comités progressistes se mobilisent pour obtenir réparation.

imaginaire et précinéma

Tout au long du film, l’acteur Alex Norton, grimé mais assez reconnaissable, incarne une multitude de personnages. Au début, il est un lanterniste itinérant, témoin des exactions de la garde montée dans les campagnes, à chaque tentative de rébellion ; on le voit se métamorphoser pour devenir le montreur de diorama, qui reconstituera face au public, l’histoire des martyrs. Ce personnage insaisissable d’illusionniste est une sorte de témoin et de narrateur dissimulé dans le récit. Chaque apparition le met en scène en inventeur mutant, manipulant les machines optiques du 19ième siècle qui conduiront au cinéma. Par ce procédé, Bill Douglas réalise un hommage malicieux au pré-cinéma, un art forain encore naïf, voué à la distraction. Cette histoire en abyme du cinéma – qui se constitue peu à peu en réalisant la synthèse du théâtre et des simulacres visuels –, aboutit à une illusion ultime : le film et le récit auquel nous assistons. Le réalisateur y montre aussi son amour pour la transmission orale et les récits populaires : l’Histoire avoisine l’affabulation, le conte, la légende ; elle se mue en chanson folklorique ou en pantomime burlesque. Ce n’est donc pas l’exactitude historique que recherche Douglas, mais plutôt la représentation, la façon avec laquelle l’histoire se change en imaginaire, et en mythe collectif.

évocation poétique

Avec ce film, il ne faut pas craindre la reconstitution, car Bill Douglas, en styliste averti, en contourne subtilement les écueils. Le film est un tableau, souvent somptueux mais sans pompe, d’un lyrisme doux et contenu. Il épouse un rythme très coulé, qui est celui d’une Angleterre prévictorienne amorçant très lentement sa mutation. Le rythme est aussi celui des protagonistes et de leurs regards, des hommes simples, placides et contemplatifs. Douglas y réitère son affection pour un cinéma économe, procédant par petites ellipses et vignettes muettes, mais qui peut s’aventurer également dans une truculence burlesque. C’est un film d’imagier poétique et une nouvelle évocation, sorte de pendant lumineux à sa propre trilogie.

un rythme coulé

La grâce particulière du film, cet écoulement presque paisible, pourrait le faire passer comme lent ou « académique » aux yeux de spectateurs les moins indulgents. Pourtant, c’est bien dans cette rencontre entre une délicate modernité cinématographique et une forme de déférence historique, entre la bonté humaine sans condition des uns et son envers tyrannique, que le film trouve son équilibre, sans excès ni manichéisme. Il demande au spectateur une patience et une disponibilité, nécessaires pour pouvoir bien le recevoir. Néanmoins c’est un film divertissant, et très accessible, qui procure un plaisir continu, quasi enfantin ; comme si chaque spectateur tournait les pages d’un illustré aux dessins sobres et soignés, rempli de péripéties.

camaraderie burlesque

Douglas fait de son épopée une peinture intimiste, où il est avant tout question de fraternité humaine. Nul héroïsme ; il s’attache à montrer une sorte de bonté ordinaire, même en la personne de Georges Loveless, le chef de la communauté agricole, home pieux et idéaliste jusqu’à la naïveté. En ce sens, le ton doux-dramatique du film, qui s’abandonne tantôt à la drôlerie et aux vignettes pittoresques, n’est pas sans évoquer la sainteté très prosaïque des « 11 fioretti… » de Rosselini, ou les portraits les plus subtils de Ken Loach, à ses débuts. Les scénettes du bannissement australien, loin de se résumer à un long martyre, démultiplient les aventures (et mésaventures) tragicomiques, où les uns se font berner, où les autres abusent et se vengent au risque de sévères déconvenues. On y voit le burlesque colonialiste d’un Lord hystérique et d’un ancien forçat ennobli en majordome ridicule. Il y a un peu de cartoon et de bande dessinée dans ces avanies grotesques : un jeune garçon blanc outrageusement peinturé en « boy » noir, un chapardeur qui finit une orange en travers du gosier, et un faux aristocrate en déconfiture, perché sur ses deux béquilles, le corps enrubanné comme une momie humaine…

Le film reste évidemment une fresque historique qui célèbre un moment de l’histoire collective, un symbole des luttes sociales encore vacillantes. Pourtant, Douglas évite soigneusement le pathos, la grandiloquence, la démonstration édifiante. Les figures des martyrs restent des personnes ordinaires, et la remémoration se garde d’une sensiblerie ou d’un sensationnalisme trop appuyés. Cette justesse, voire délicatesse de ton, en fait un hommage, mais davantage visuel et pictural ; il s’agit de rendre la douceur panthéiste de ces vies simples, et en même temps, le labeur et la grande violence sociale qui les enveloppent. C’est une chronique des temps qui changent. La marche vers le progrès social s’accompagne, historiquement et métaphoriquement, des inventions et jeux d’optiques : spectacle d’ombres, thaumatrope, stéréoscopie, diorama… C’est là tout le charme du film : ressusciter l’illusion d’une époque, ses ombres et son humanité, son lointain imaginaire.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).