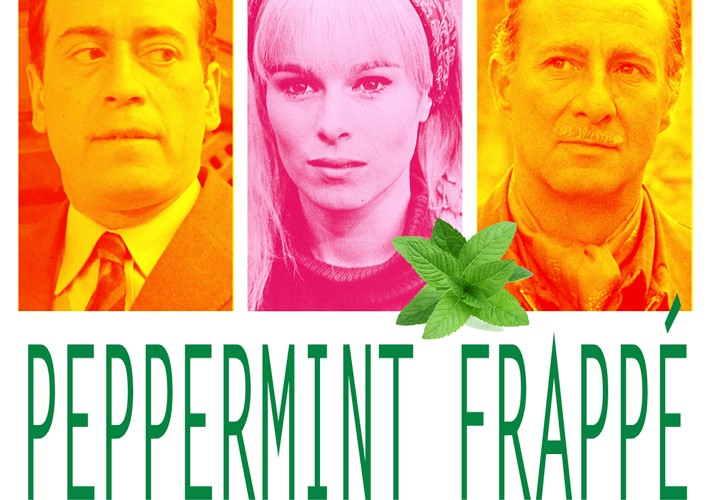

Ressortie en version restaurée de « Peppermint Frappé » (1967), le premier volet d’une série de films réalisés par Carlos Saura avec l’actrice Géraldine Chaplin, sa compagne d’alors. Après « La Chasse » (1966), ressortie en octobre 2013, c’est l’un des films importants, de ce cinéaste espagnol très singulier et malheureusement un peu oublié aujourd’hui, qui croise l’observation de la bourgeoisie espagnole, encore empêtrée dans sa religiosité et ses frustrations, et un sens du merveilleux, « surréaliste » et pulsionnel, où peut se lire entre autres l’influence de Buñuel (le film lui est dédié).

Pourtant Saura reste Saura par delà les références et la portée critique, voire politique, de son cinéma, réalisé sous les feux de la censure franquiste. « Peppermint Frappé » est à l’image du breuvage auquel il emprunte son nom : léger et fantaisiste, avec un arrière-goût amer, qui glisse insensiblement de l’euphorie au mal de cœur. C’est une douce folie « visionnaire » saupoudré de régression infantile ; un conte fantastique traversé par la morale conservatrice, le désir inassouvi et envieux, et la frivolité « pop » des années 60.

Le générique s’ouvre. Tandis qu’un puissant cœur vocal masculin développe sa mélodie a cappella, les feuilles de revues de mode internationales se succèdent à l’écran. On peut y lire : « Tout s’éclaire : le rouge à lèvres revient à la mode » ; « Combien coûte un nouveau nez ? » ; ou encore une apologie en langue anglaise du bikini « …with legs » et de la jupe courte. Deux mains d’hommes découpent minutieusement les photographies des modèles féminins, réorganisées sur des montages fantasmatiques, tête bêche de jambes, collants et escarpins, comme les hydres d’une machine désirante. Mais tout cela est fait posément – presque – comme une tâche de bureau : les gestes sont appliqués – on entraperçoit les manches d’un costume gris sans en identifier le propriétaire –, réalisés à l’aide d’un règle millimétrée en plastique et d’un crayon, pour retracer des cadres et isoler les images du texte. Un détail déjà incongru nous frappe : une tâche rouge sang sous l’ongle de l’annulaire gauche. Cette séquence est le tableau, à la manière d’instantanés dérobés, d’une routine intime, une petite bureaucratie proche de la « lépidotérophilie » : un épinglage de fantasmes par un vieux garçon ordonné.

A compter de maintenant, le film sera pris dans un entre-deux temporel : le temps d’un imaginaire archaïque d’un côté – avec la légende villageoise d’une demoiselle courtisée par un démon ; la musique d’ouverture de facture médiévale emprunté au Mystère d’Elche ; et également ce ressouvenir, une mémoire que les personnages invoqueront par bouffées ou brusques regains infantiles – et de l’autre, celui plus contemporain de la culture pop et internationale des années 60 – le peppermint frappé, le rock, la liberté des mœurs, et tous les artifices cosmétiques, des faux cils jusqu’au culte des jambes sans fin, qui fixent les canons féminins de l’époque. La bourgeoisie espagnole, décatie et déclinante, y trouvera matière à alimenter ses refoulés sexuels et son désir de jeunesse, dans des rapprochements blasphématoires, dont elle s’explique mal la coïncidence. Autant de jeunes éléments, qui vont perturber sa tranquillité apparente, réveillant chez le protagoniste, un homme très rangé, une sexualité mal endormie…

Julián, le radiologue (joué par José Luis López Vázquez), cinquantenaire replié sur son travail et ses marottes fétichistes, est profondément troublé lorsqu’il rencontre la jeune épouse de son meilleur ami, Elena (Géraldine Chaplin), une blonde platine, qui correspond en tous points aux modèles des revues ; et qui lui rappelle aussi une autre jeune femme, entrevue durant les festivités du vendredi saint, frappant au tambour, jusqu’à s’en blesser les mains, au sang. La tension érotique du personnage s’est cristallisée entre ces deux images. Dès lors, toutes les femmes lui apparaîtront quasiment avec le même visage (toutes étant jouées par Géraldine Chaplin) : sa secrétaire, pourtant brune et très effacée, Ana, qu’il n’aura de cesse de transformer pour la conformer à son désir ; Elena, le parfait objet érotique, décomplexée et fantasque comme un papillon de revue ; et la joueuse de tambour du vendredi saint, image ambigüe d’une virginité pieuse, et de la perversité du désir masculin, qui tambourine.

Le récit très singulier va se développer sur un fil, un peu funambule, narrant le quotidien très terre-à-terre du cabinet médical, et les retrouvailles amicales entre Julián et Pablo (Alfredo Mayo), les deux quinquagénaires ; une amitié teintée de jalousie qui remonte à l’enfance. Julián est resté le faire valoir de son ami, supérieur en tout, qui le toise par l’éclat de sa réussite sociale. En se retrouvant dans la maison où ils ont joué et grandi pour des week-ends festifs, les deux hommes vont ranimer leur déséquilibre relationnel, et même régresser sans s’en rendre compte, jusqu’à ce point littéralement enfoui de leur préadolescence. Elena sera le trophée et l’élément déclencheur de ce passif, qui a ressurgi comme par automatisme.

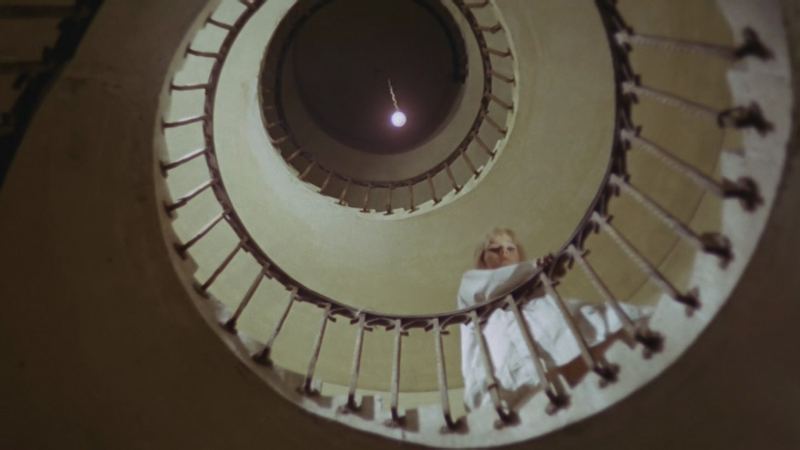

« Peppermint Frappé » a une tonalité flottante de conte, fantastique et psychanalytique, mais se maintient toujours dans une apparence de réalité très ordinaire, y compris dans sa photographie. Cela rend d’autant plus troublants ces surgissements incontrôlés, d’imaginaire et de désir, qui parasitent insidieusement sa surface, aussi polie que les convenances sociales qu’elle décrit. A l’horizon de cette dérive inconsciente, dans le quasi huis-clos de cette maison de campagne en ruine, il y aura évidemment un peu de folie meurtrière. A mi-chemin, le film bascule inexorablement dans une représentation plus mentale qu’extérieure, dans un jeu de vase communicant au reversement indiscernable.

La beauté de « Peppermint Frappé », et peut-être devrait-on dire son sortilège, réside dans cette ambigüité permanente des images, de la description à l’onirisme, du perçu au fantasme, sans qu’on sache au juste qui, de la réalité sociale (le portrait de la bourgeoisie espagnole et des derniers « feux » franquistes), de la satire, de la fable et du surnaturel, l’emporte finalement. Les symboles pourront paraître un peu soulignés et grossiers (les refoulés enterrés et la maison-grenier comme toutes les images de l’inconscient) mais ils sont joués avec beaucoup d’humour et de liberté, en formant les indices d’un rébus ludique et d’une farce, davantage que les preuves d’un discours solennel.

On sait que Saura n’a pas mâché ses mots (du moins léché ses images), vis-à-vis du franquisme, et qu’il s’est fait un maître de la métaphore, tentant de contourner une censure encore très virulente, pour la représentation du pouvoir, du sexe, et de la religion. « La Chasse » (1966), son troisième et précédent long-métrage, tout comme son film le plus connu, le remarquable « Cria Cuervos » (1976), comptent parmi les exemples les plus cinglants, dénonçant avec vigueur à la fois les crimes du régime franquiste, sa morale répressive, et le machisme patriarcal de sa « bonne » société. Pourtant, il serait réducteur d’aborder « Peppermint Frappé » sous le seul angle politique. Ce qui donne encore aux films de Saura une actualité (et d’une certaine manière une modernité assez indémodable), est de ne jamais se réduire jamais à l’illustration d’une contestation ; celle d’un ordre au conservatisme étouffant, avec sa conséquence, les névroses de la classe bourgeoise.

Les films gardent, quelles que soient leurs charges, toute l’ambiguïté formelle et discursive de fables, qui traduisent par delà leurs contextes, quelque chose d’une animalité humaine plus fondamentale, et inassignable. Les films – comme une entomologie imaginaire, pulsionnelle et fantaisiste, mais sans la distance d’un regard analytique, strictement contempteur – sont pris dans les mailles et le relief de cette vie intérieure propre aux personnages. En ce sens, Julián, le héros du film, est une icône burlesque, antipathique, mais presque attendrissant dans ses défaillances : il est à la fois un Méphistophélès, satyre et pygmalion avec sa Galatée de magazine, préparant son peppermint comme une drogue du violeur ; et une caricature pathétique du pauvre diable, un portrait goguenard de l’envie et du refoulement bourgeois, qui plaide pour une rigoureuse hygiène à coups d’appareil de musculation et de douches écossaises, afin de mieux se détourner d’envies inavouables. Une représentation fantasque, sous un air de trivialité très lambda, de l’hypocrisie sociale et de la tyrannie répressive, élevés en un art sournois et malicieux… peppermint frappé à l’appui.

« Peppermint Frappé » (1967) de Carlos Saura

en salle le 18 février 2015 ; distribution Tamasa

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).