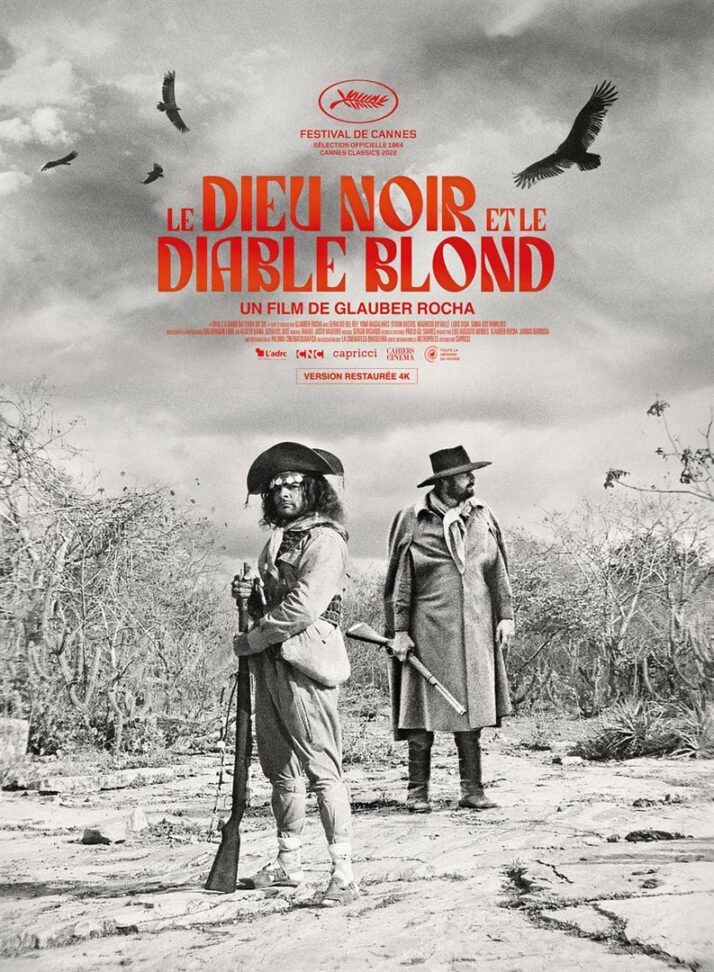

Classique du cinema novo, joyau du cinéma brésilien, symbole d’une liberté artistique sans entraves cherchant à entrer en contradiction avec une certaine forme d’« art officiel » inscrite dans le nouveau corps d’une nation brésilienne tombant sous le joug d’une dictature militaire qui durera une grosse vingtaine d’années, Le Dieu noir et le Diable blond, second film de l’icône de la Nouvelle Vague brésilienne Glauber Rocha, est un incontournable pourtant presque invisible aux yeux de beaucoup depuis de longues années. Son exhumation lors de Cannes Classics 2022, puis sur les écrans français en cet été indien 2023, permet de constater la force contestataire de ce film sans concessions, forcément polémique en son temps dans le contexte électrique de la germination du régime totalitaire de Castelo Branco. La façon qu’a Rocha de renvoyer dos à dos tous les idéaux (de la religion, fanatisée, à la volonté de rebellion politique, hallucinée donc illusoire), d’en montrer les inefficiences, œuvrant peut-être avec une certaine forme d’honnêteté mais au détriment d’un peuple affaibli par sa croyance aveugle, permet de dresser le portrait d’un Brésil qui, en 1964, année de création et de diffusion de ce film capital, se trouve terriblement au bord du gouffre.

Manuel, être perdu (G. Del Rey) (©Capricci Films)

Le Dieu noir et le Diable blond du titre sont deux incarnations se révélant des sources d’espoir pour Manuel (Geraldo Del Rey). Paysan sans-le-sou voyant ses bêtes mourir une à une dans les champs de poussière d’un Nordeste brûlé par le soleil, Manuel tente de négocier des bestiaux avec un propriétaire agricole fortuné et puissant. Devant le refus et l’agressivité de ce dernier, le pauvre cowboy brésilien tue le riche, provoquant la fuite et l’abandon de sa pauvre masure avec sa femme Rosa (Yoná Magalhães). Les deux paysans tomberont d’abord sous la coupe de Sebastião (Lidio Silva), prêtre-gourou s’auto-proclamant réincarnation de Saint Sébastien lavant les cerveaux de ses ouailles et les mettant physiquement et psychologiquement à l’épreuve, leur promettant la quiétude d’un havre qui a tout de l’illusion utopique, puis sous celle de Corisco (Othon Bastos), guerrillero perdu dans le sertão, disciple d’un révolutionnaire iconique tué au combat et devisant avec une forme hallucinée de poésie, entre convictions politiques fortes et folie furieuse voire meurtrière. A ce panel de caractères s’ajoute le personnage d’Antonio das Mortes (Mauricio do Valle), tueur à gages aussi efficace que désabusé, et qui aura son heure de gloire dans le cinéma de Glauber Rocha dans un film qui portera son nom en 1969.

Antonio das Mortes, archétype en recherche morale (M. do Valle) (©Capricci Films)

Les paysages du Nordeste ont beaucoup en commun avec l’aridité des grands espaces westerniens du cinéma américain, ceux-là même qui, au mitan des années 60 contemporain au Dieu noir et le Diable blond, seront désacralisés par le cinéma de la modernité (Peckinpah aux prémisses du Nouvel Hollywood aux Etats-Unis ; les moutures européennes, principalement italiennes, du genre). Le cinéma de Glauber Rocha, et plus généralement l’ensemble du cinema novo dont il est l’un des théoriciens et chefs de file, inscrits dans un cinéma de la modernité qui a envahi le monde entier, actualisant les esthétiques et les narrations traditionnelles, utilisent les archétypes du classicisme pour les retourner contre eux-mêmes, faisant des grands espaces désertiques, des personnages stéréotypiques (le pauvre cultivateur, le propriétaire de ranch aussi brutal qu’avide, le tueur à gages remplaçant le chasseur de primes…) des véhicules menant à une dévitalisation du genre par une sorte d’évidement des motifs, anesthésiés par la minéralité des décors naturels et de la mise en scène, par la lenteur des actions, se concentrant essentiellement sur l’aliénation de personnages ne pouvant plus se raccrocher à grand-chose.

Si le western traditionnel raconte, comme le ferait un historien alternatif, la construction du récit de la construction américaine par le biais de la Conquête de l’Ouest, l’abord du genre par Rocha fait à l’inverse le récit de la déconstruction en cours du Brésil par les dangers politiques qui le menacent. De ce point de vue, c’est moins l’action que l’inaction des personnages qui prime, le cinéaste brésilien privilégiant les moments de stagnation auprès de personnages illuminés faisant miroiter un eden illusoire et/ou inaccessible (Sebastião) ou envisageant le combat politique en restant planqué dans le sertão à pérorer dans le vide du lieu (Corisco). Le Dieu noir et le Diable blond s’avère bel et bien un objet de désacralisation des utopies, faisant des croyances (religieuses, politiques) des pensées vides et aliénantes menant à la déshumanisation et, poussées à leur extrémité, au meurtre (une scène de sacrifice d’enfant par Sebastião, qui peut être assez pénible).

Le Dieu noir et ses ouailles (©Capricci Films)

Rocha accompagne la brutalité de son discours d’une mise en scène elle-même sèche, minérale, irradiée par la lumière de décors naturels dont on ne peut s’évader, prenant les allures d’une fable par l’usage omniprésente de la musique tenant lieu de narration et permettant d’imprégner le film d’une symbolique religieuse et mythologique transformant le long métrage en une forme de parabole désabusée. De façon assez étonnante, Le Dieu noir et le Diable blond ressemble à un cousin sud-américain du cinéma de Pier Paolo Pasolini, la volonté de faire de la notion de mythe un récit tout à la fois respectueux de son matériau d’origine et démystificateur des croyances qui l’accompagne étant commune aux travaux poétiques et filmiques de l’auteur italien. Une scène longue, rude, éprouvante du film de Rocha (qui pourrait annoncer l’ascétisme d’Œdipe Roi [1967]), montrant le prédicateur Sebastião mettant à l’épreuve Manuel en l’obligeant à porter un lourd morceau de rocher sur un chemin à flanc de montagne de pierres, réécrit tout à la fois le mythe de Sisyphe et l’épisode christique durant lequel Jésus grimpe le Calvaire en portant l’objet de sa propre mort sur ses épaules, ceci tout en expurgeant des récits leur dimension symbolique, devenant de simples moments paraboliques pour montrer, paradoxalement, la vacuité des paraboles et du caractère dogmatique qui pourrait les accompagner.

Le Diable blond et sa folie (O. Bastos) (©Capricci Films)

Là se trouve peut-être la plus belle dimension politique du film de Glauber Rocha, dans l’expression de sa lucidité d’un monde contemporain dans lequel croire en quelque chose semble inutile tant l’avenir est sombre, ceci jusque dans un détournement presque farcesque des archétypes (la mort burlesque de Corisco). Et dans la colère profonde qui accompagne cette galerie de portraits éliminant toutes les formes possibles d’illusion.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).