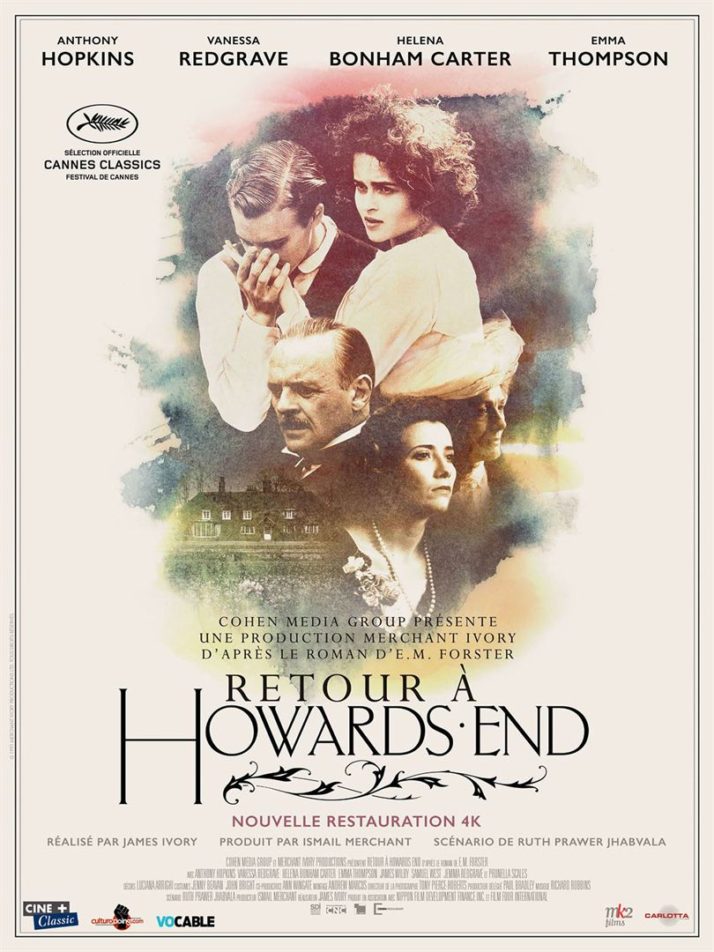

Depuis des décennies, le qualificatif de « plus britannique des cinéastes américains » poursuit James Ivory, d’abord, comme un compliment puis comme une malédiction au point que lui-même se soit replié dans un académisme suranné, et que ces dernière œuvres – peu enthousiasmantes il est vrai – soient passées quasi inaperçues. Certes le choix de son casting y est souvent pour beaucoup (Redgrave, Hopkins, Thompson… etc). Mais a-t-on songé à définir Edith Wharton ou Henry James comme les plus britanniques des écrivains américains ? Etre raffiné, exceller dans les études de mœurs, et s’intéresser aux drames enfouis sous la beauté des robes et le luxe des appartements est-il donc l’apanage de l’Angleterre ? Ce serait également oublier toute une période, l’un des plus intéressantes du cinéaste, la plus significative de sa collaboration avec Ruth Prawer Jhabvala qui commence dans les années 60 jusqu’en 1970 et s’intéresse aux rapports entre indiens et américains, avec en filigrane le spectre de la colonisation. Toujours est-il que la ressortie d’une des meilleures œuvres de James Ivory dans sa période Forster permet un peu de remettre en lumière les qualités d’un réalisateur un peu facilement au rang de cinéaste engoncé dans ses reconstitutions académiques.

Première adaptation de l’écrivain E. M. Forster, Chambre avec Vue restait à ce jour l’une des plus belles œuvres « victoriennes » de James Ivory dans laquelle Helena Bonham Carter offre toute la fraicheur des débuts à son personnage de Lucy, découvrant l’amour à Florence sous les traits du jeune Julian Sands alors qu’elle est déjà destinée à l’ennuyeux Cecil (Daniel Day Lewis). Au fil des visions, Chambre avec vue respire toujours la même beauté juvénile, portée par la fascination enjôleuse de l’Italie, la musique de Puccini et les douces remontrances de son chaperon joué par Maggie Smith. On ne s’en lasse pas et c’est sans doute cette musique là que l’on préfère chez Ivory. Nous aurions nous aussi aimé connaître la beauté d’un tel premier amour, au même endroit. La légèreté de Chambre avec vue, la féerie de cette histoire qui finit bien, faisait toute sa saveur et sa splendeur et à chaque nouvelle vision, nous buvons à nouveau le film jusqu’à la dernière goutte.

Copyright Merchant Ivory Productions

Après le très beau Maurice en 1987, Ivory s’approche une troisième fois de l’oeuvre de Forster en 1992 et vient opposer à la luminosité de son escapade florentine, une amertume parfois proche du suffoquement, tel un négatif de Chambre avec vue. Avec cette première collaboration avec Anthony Hopkins et Emma Thompson qu’est le particulièrement tourmenté Retour à Howard’s End, le tableau s’assombrit en effet. A travers le destin de Margaret et Helen Schlegel (Emma Thompson et Elena Bonhem Carter) aux idées bien trop indépendantes pour la société à laquelle elles appartiennent, Ivory évoque la difficulté de l’émancipation féminine, la cruauté d’une société mondaine aussi impitoyable qu’artificielle. C’est également une œuvre remarquable sur la lutte des classes dans laquelle la rencontre des sœurs Schlegel – issue de la bourgeoisie modeste – avec la famille Wilcox acquiert une dimension symbolique évidente. La rencontre de Margaret avec Ruth Wilcox , femme aussi émancipée qu’elle déteignant dans sa propre famille de haute bourgeoisie capitaliste, la tire socialement vers le haut lorsque cette dernière lui lègue son domaine sur son lit de mort, entre reconnaissance et provocation et dès lors, les Wilcox n’auront de cesse de corriger cette faute .

Copyright Merchant Ivory Productions

Pendant ce temps, l’amour secret de l’excentrique deuxième sœur pour l’employé d’assurance Leonard Bast, crée un lien avec la troisième classe, celle des travailleurs et des floués. Ivory, fidèle à Forster place ses personnages dans un bocal et les regarde s’ébattre. Malgré une fin plutôt heureuse, Howard’s End est une œuvre anxiogène, tendue à bloc, dans laquelle le poids des conventions y écrase les plus courageux et où les perdants restent les plus pauvres. Howard’s End n’a rien perdu de sa force. L’interprétation y est parfaite ; la somptueuse photo de Tony Pierce-Roberts rappelle parfois le pictorialisme, et en particulier les autochromes d’Henrich Kühn, ajoutant, à cette sensation de palpitations du passé, de retour vers la fin. Il y règne un climat presque mortifère qui trouvera son apogée dans Les Vestiges du jour.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).