Par une belle matinée ensoleillée, le long de la grand-rue d’un village quelconque d’Europe Centrale, déambule une foule compacte et endimanchée qui semble goûter à la quiétude d’une vie sans tracas….

C’est ainsi que Le Miroir aux alouettes s’ouvre sur ce qui ressemblerait presque à une de ces séquences-archives typiques du début des années 30, de celles que l’on passe généralement dans les cours d’Histoire pour évoquer la relative insouciante qui gagne une partie de l’Europe devant les périls qui la guettent. Or, il n’en est rien, puisque l’horreur est déjà belle et bien en marche. Pour s’en convaincre, il faudra porter son attention sur quelques minces éléments offerts à notre regard. On observe tout d’abord dans un plan préliminaire – surplombant en plongée totale la petite localité – une cour exigüe et directement adjacente à la rue principale dans laquelle des hommes marchent en rond (sont-ils des prisonniers ? Des militaires en exercice ?). Puis lorsque la caméra se fond, à hauteur d’homme cette fois, le long de la foule, un soldat portant une mitraillette en bandoulière apparait subrepticement à l’amorce d’un plan anodin. Bref, le diable est dans les détails.

© Malavida

L’histoire se situe en fait au début des années 40, dans un village fictif du nord de la Slovaquie. Pour comprendre l’absence dans ces premières séquences de signes tangibles de la présence du Troisième Reich dans la région, il faut rappeler que la Tchécoslovaquie n’avait été que partiellement envahie par l’armée hitlérienne après la Conférence de Munich et que la gestion d’un État slovaque – officiellement indépendant – avait été confiée à un gouvernement local, mais dans les faits totalement dévoué aux idées et aux dispositions du Führer, dont il allait appliqué les lois sociales et raciales avec le plus grand zèle.

La sûreté cinématographique dont témoigne cette ouverture illustre déjà avec à-propos ce qui constituera le thème lancinant de l’œuvre à venir, astucieusement appuyé par l’adaptation opérée sur le titre du film pour l’exploitation française : jusqu’à quel point notre regard peut-il se détourner de la réalité des évènements ? Jusqu’où sommes-nous victimes ou coupables de notre aveuglement ? Car le miroir aux alouettes n’est pas seulement ce piège que quelqu’un tend pour abuser de notre crédulité, c’est aussi cette image que l’on aime (re)garder de soi – tels ces badauds alertes en représentation d’eux-mêmes dans cette rue animée – quand l’envers du décor cache un état des choses autrement plus préoccupant.

© Malavida

C’est à quelques encablures de là que l’on découvre Anton Brtko (Jozef Króner), le personnage central de cette histoire, justement absent du tout début du film (et par là même du lieu – la rue pour l’heure faussement « principale ») et ce pour mieux insister sur le caractère artificiel du jeu social, fidèle qui plus est à la perspective générale du film qui se place résolument au niveau de l’individu plutôt que de la communauté. Dépeint comme sauvage et désinvolte, « Tono » incarne une figure de l’attentisme. Menuisier, il a refusé de participer à l’érection d’un monument en l’honneur de la Garde Hlinka (la milice politique en charge d’appliquer les lois et de maintenir l’ordre selon les directives d’Hitler), mais on comprendra rapidement que ses raisons ne sont pas foncièrement idéologiques : son beau-frère est également l’un des petits chefs locaux de la milice et Tono lui jalouse son statut, au grand dam de son épouse. Après une longue nuit de beuverie, où les rapports intrafamiliaux en viennent à dessiner un véritable état du monde (le film se caractérisant par une recherche fine et constante de mise à l’échelle des enjeux), Tono accepte de devenir le propriétaire d’une mercerie de la grand-rue tenue par une vieille femme juive que l’État a tout droit d’exproprier au nom de l’aryanisation des biens. Le hic, c’est que la brave Madame Lautmann est sourde comme un pot et inconsciente du drame qui se joue. Lorsque Tono vient lui signifier son expulsion, elle le prend pour un candidat à l’embauche et lui propose de l’assister dans son travail. Une « drôle » de relation se met en place entre les deux.

© Malavida

À partir de ces quelques éléments de l’intrigue, et sans avoir besoin d’en dire guère plus, on perçoit aisément la double-mécanique mise en jeu par Kadár et Klos. La première est générique : le film s’emploie pour un temps à occuper brillamment le terrain burlesque, car la situation amène le personnage à devoir maintenir les apparences auprès des uns et des autres : les autorités collaborationnistes dont Tono dépend et la communauté juive qui soutient le commerce de Madame Lautmann (qui n’est comme le reste de la rue qu’une « façade », au propre et au figuré). L’autre est intime, puisqu’à force de ne vouloir choisir – et bien qu’il ne souhaite de mal à personne – Tono devient en quelque sort étranger à lui-même et, en l’absence d’une volonté bien établie, subit invariablement les évènements plutôt qu’ils ne les affrontent.

Vingt ans seulement après les faits, les deux co-réalisateurs ne souhaitaient donc s’intéresser ni un héros, ni un salaud, mais à un quidam qui saurait mieux représenter au fond le sens de cette tragédie. Techniciens solides et déjà expérimentés, le savoir-faire du duo s’exprime entre autres aspects par une grande plasticité formelle qui fait passer leur film de l’humour le plus débridé qui soit au plus noir des théâtres intérieurs lorsque la réalité des choses est enfin dévoilée. Frontalement. Au moment où la place principale, vidée de ses passants anonymes, se transforme en point de rassemblement pour les juifs raflés de la ville – retrouvant ainsi son qualificatif pour de bon -, la vitrine de la boutique n’est plus pour Tono un abri où il peut s’arranger avec sa conscience, mais un « écran » implacable duquel il voit mieux que quiconque. Mais pourra-t-il supporter cette image devenue limpide de lui-même sans se détruire ?

© Malavida

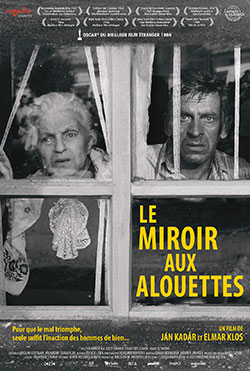

S’il n’est pas totalement associé à la Nouvelle Vague tchèque (1), Le Miroir aux alouettes reste – outre ses qualités artistiques indéniables – célèbre pour avoir remporté l’oscar du meilleur film étranger en 1966, le premier pour un film tchécoslovaque. Malavida Films propose une ressortie en salles dans une copie restaurée qui donne à ce diamant brut l’éclat qu’il mérite.

(1) Kadár et Klos sont sensiblement plus âgés que les Forman, Chytilová, Menzel, Herz, ou Passer, n’ont pas étudié à l’école de cinéma de Prague et ont déjà une longue expérience de cinéma avant les années 60. Le Miroir aux alouettes est le septième film qu’ils co-réalisent.

Ressortie en salles le 5 février 2025 (Malavida Films)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).