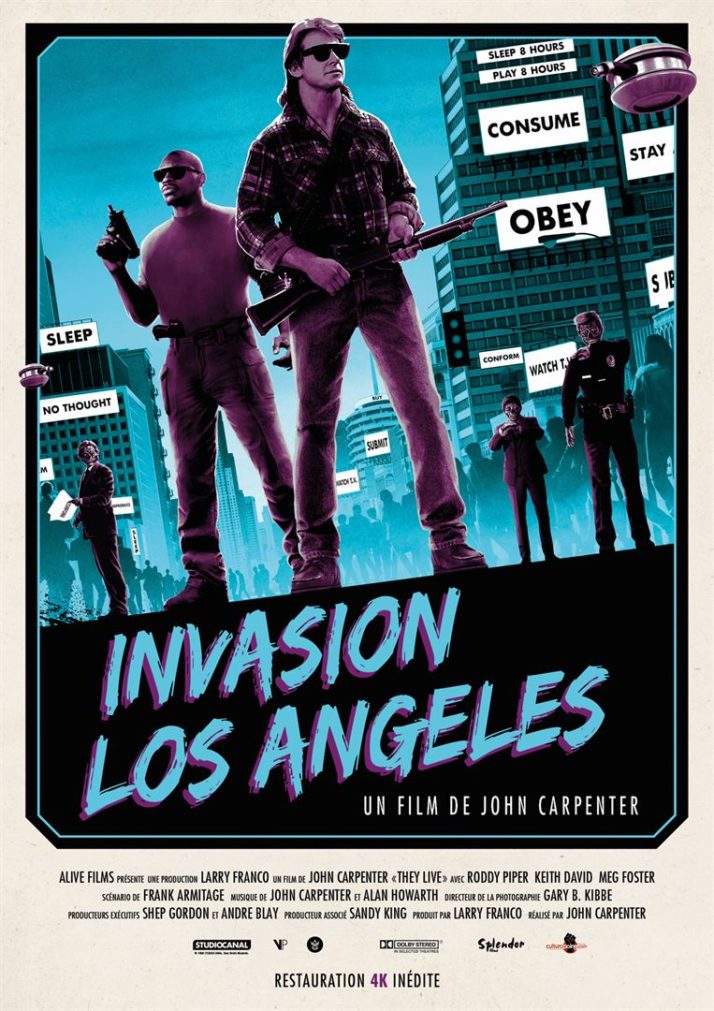

Alors que le second mandat de Ronald Reagan à la Maison-Blanche touchait bientôt à sa fin, John Carpenter, toujours prompt à questionner son pays et ses valeurs, décida en cette fin de décennie riche en projets, d’aborder les répercutions de la politique ultra-libérale menée par l’ancien acteur. En résulte Invasion Los Angeles, adaptation d’une courte bande dessinée signée Ray Faraday Nelson (Eight O’Clock in the Morning, parue 1963), dont il signe le scénario sous le pseudonyme de Frank Armitage en référence au patronyme de l’un des personnages de The Dunwich Horror de Howard Phillips Lovecraft (l’art de la référence cachée bat toujours son plein chez Big John). Brûlot rageur envoyé à la face d’une société consumériste et individualiste, le film suit le parcours de John Nada (Roddy Piper), ouvrier au chômage, découvrant par hasard une étrange fabrique de lunettes de soleil conçues par un groupe d’activistes. Ces dernières lui révèlent, une fois portées, une effrayante réalité dissimulée derrière les apparences, les images télévisées et les panneaux publicitaires…

© They Live, copyright Splendor Films

Le générique, et ses plans sur des centres sociaux distribuant des bons de nourriture et des quartiers déshérités où les SDF dorment à même le sol, présente les victimes d’une Amérique inégalitaire, conséquence de l’ère reaganienne. Le centre de Los Angeles, son quartier d’affaires et ses buildings, sont relégués en arrière-plan. Flous et filmés en contre-plongée, les gratte-ciels tiennent autant de l’Eldorado inatteignable que de la menace pour les laissés-pour-compte. Non loin de la « cité des anges », le héros vagabond trouve refuge au cœur de Justiceville, ironique choix de nom pour un bidonville (ayant réellement existé) situé en périphérie de la mégalopole, lieu d’asile pour les indigents principalement issus de minorités (Noirs, latinos, asiatiques…). Parmi eux, Frank (Keith David, déjà présent dans The Thing), qui se prend rapidement d’amitié pour Nada, symbolise à lui seul le mirage de la politique libérale États-unienne. À l’instar des pionniers venus conquérir le Nouveau Monde, il a laissé derrière lui femme et enfants, quittant Detroit pour la Californie, dans le but de leur offrir un avenir meilleur. They Live (de son titre original) paraît, de prime abord, très ancré dans son époque, sa bande originale composée au synthétiseur, ses coupes mulet improbables et ses punchlines assassines (improvisées par Piper lui-même pour la plupart), fleurant bon les années 80. Pourtant, le long-métrage se révèle une charge virulente, universelle et intemporelle, dénonçant, entre autres, la télévision comme nouvel opium du peuple, créatrice de chimères telles que la réussite, la célébrité et le luxe, vendus comme des finalités. Ainsi, ce plan où, sur les ruines encore fumantes d’abris de fortune fraîchement détruits, un poste de télé (seul élément ayant survécu aux bulldozers) diffuse une publicité pour une nouvelle ligne de vêtements. Le yuppie, symbole futile de réussite, se change en ennemi à combattre, les signes extérieurs de richesse griffés 80’s (les Rolex permettant de se téléporter, les Wayfarer de Ray-Ban faisant office de filtre visuel) devenant des armes et des outils dans cette guerre silencieuse.

© They Live, copyright Splendor Films

La réussite à tout prix, la possession comme seul moyen d’exister, la beauté, la jeunesse, mais aussi des concepts plus traditionnels (le message « Marry and reproduce » que le héros perçoit lorsqu’il porte les lunettes pour la première fois) sont autant de valeurs néfastes que Carpenter dénonce à travers son pamphlet. Les élites se révèlent être aux mains d’extraterrestres aliénant la population mondiale, ils ne sont plus des parias (comme le personnage de Jeff Bridges dans Starman) ou des créatures cachées depuis des siècles (l’alien protéiforme de The Thing) mais les vrais instigateurs de notre société, visibles aux yeux de tous et ayant simplement pris une apparence humaine. Leurs « soldats » (la police et l’armée) se retrouvent, la plupart du temps, uniquement représentés par leurs uniformes. En témoigne ce plan où, dans un décor de guérilla urbaine, le réalisateur cadre les bottes des forces de l’ordre lors d’un long un travelling latéral au ras du sol, marchant au pas, ils avancent inlassablement vers la foule, leurs masques et la fumée omniprésente dissimulant leurs visages. Face aux médias, vendant aux masses la futilité comme un idéal de vie, le réalisateur oppose un groupe d’hommes composé de scientifiques et de religieux (la science et la foi s’alliant pour combattre la menace, rappelant les protagonistes de Prince of Darkness) ayant mis à jour la conspiration. Ces émules du Deep Throat de l’affaire du Watergate, sorte de préfiguration des lanceurs d’alertes contemporains, piratent les chaînes de télévision afin de diffuser leurs mises en garde, à travers de courtes vidéos. Pleines de parasites et dans une qualité proche de la VHS (autre objet culte des années 80), elles renvoient aux messages télépathiques transmis par le Prince des ténèbres du précédent film du cinéaste. Les téléspectateurs, hypnotisés par les programmes débilitants, qui voient la télé plus qu’ils ne la regardent (lors d’un plan ironique, les passants absorbés par le JT diffusant le portrait-robot de John Nada ne remarquent même pas que ce dernier se trouve à côté d’eux), sortent alors de leur torpeur, entraînant ralliement ou méfiance. Si cette ambiance paranoïaque (symbolisée par cet hélicoptère surveillant les moindres faits et gestes des angelins), évoque évidemment le cinéma des années 70 (manipulation des médias, complot gouvernemental…), il préfigure également un film de science-fiction révolutionnaire qui sortira une décennie plus tard : Matrix. Même conspiration visant à transformer les humains en esclaves consommateurs, même groupe de pirates souhaitant éveiller les consciences. À l’image du mythe de la caverne de Platon, il existe une possibilité pour les héros d’accéder au monde réel derrière les apparences illusoires (grâce à une pilule rouge ou à de simples lunettes de soleil), même si cette prise de conscience s’avère douloureuse (Nada souffre le martyre à cause de maux de tête causés par les Ray-Ban, Néo expérimente une seconde naissance en quittant le programme de la Matrice). Tel le programme informatique enfermant l’Humanité dans un simulacre, le mensonge provient ici d’un network ayant les pleins pouvoirs sur les retransmissions télévisées, faisant de They Live l’ancêtre analogique du film numérique des Wachowski.

© They Live, copyright Splendor Films

« La règle d’or […] c’est celui qui a l’or qui fixe les règles ». Cette phrase, prononcée par le personnage de Frank, résume à elle seule la vision que John Carpenter pose sur les élites mondialisées, le petit nombre qui détient le pouvoir et l’argent asservit la majorité. Le concept d’extraterrestres présents sur Terre depuis des siècles, ayant présidé à toutes les sociétés humaines, renvoie à la thématique chère au cinéaste d’un Mal séculaire, avide de domination, corrompant l’Homme depuis la nuit des temps, qu’il soit biologique (il résidait au cœur même de l’ADN de tout être vivant dans Prince des ténèbres) ou idéologique. Les aliens fonctionnent comme une entreprise libérale, faisant du profit sur le dos d’esclaves, considérant la planète comme un pays du tiers-monde dont ils pillent les richesses et la main-d’œuvre, s’appuyant sur l’aide de collaborateurs acquis à leur cause par intérêt plus que par foi profonde (idée qui, comme Matrix, inspirera les complotistes les plus illuminés, prenant ces films au pied de la lettre). Le microcosme hollywoodien, envers lequel le réalisateur n’a jamais caché sa défiance, est également visé, se retrouvant symbolisé par ces multinationales maintenant les spectateurs dans l’ignorance à travers des divertissements marketés visant à les faire consommer (la base souterraine, révélée à travers des plans à la grande profondeur de champ, évoque ainsi d’immenses studios de cinéma). Le slogan affiché en début de métrage, « they live, we sleep », renvoie à cette idée d’humanité endormie, amorphe, que les lanceurs d’alerte, tout comme les cinéastes (et les artistes en général), doivent éveiller. En cela, la scène où le héros chausse pour la première fois les lunettes révélatrices, convoque toute la puissance du cinéma et de sa grammaire (passage quasiment muet, force de l’image, montage signifiant, retour à un noir et blanc originel) afin de révéler la vérité cachée derrière les apparences.

© They Live, copyright Splendor Films

Héros prolo, comme le fut le camionneur Jack Burton avant lui, John Nada est introduit comme un vagabond errant de ville en ville, chômeur vivant de petits boulots, victime de la politique ultra-libérale des années 80 (contrairement au comic dont le film s’inspire où il était un simple employé issu de la classe moyenne et prénommé George). Lorsqu’il apparaît pour la première fois à l’écran lors du générique, c’est devant un gigantesque graffiti (comme une prise de pouvoir colorée de la rue sur la grisaille de la ville), derrière un train de marchandises, sac sur l’épaule, accompagné d’un air semblable à du Ennio Morricone. Une introduction renvoyant à l’arrivée d’Harmonica, lors de la scène inaugurale d’Il Était une fois dans l’Ouest. À l’instar du personnage interprété par Charles Bronson ou de l’Homme sans Nom (Nada se traduisant par « rien » en espagnol), il n’a pas de réelle identité, rien ne le distingue, il n’est qu’une abstraction, un archétype. Contrairement aux protagonistes désabusés de Sergio Leone, il continue de croire en son pays, en ses valeurs (« I believe in America » déclare-t-il fièrement), faisant du film le récit d’une désillusion amère. De témoin passif, presque docile, encaissant les coups durs de la vie, il se mue en héros révolté, sortant de sa torpeur, de son immobilisme et de sa servilité après avoir littéralement ouvert les yeux. Libérant une énergie punk et anar, il devient une cible, passant du statut d’invisible aux yeux des puissants, à celui d’ennemi de la nation. En décalage total avec cette notion de personnage banal, d’américain moyen, Carpenter (grand fan de la WWF), fait le choix du catcheur Roddy Piper, véritable contre-emploi d’un héros musculeux cher au cinéma hollywoodien de l’époque reaganienne. Deux ans plus tard, Paul Verhoeven opérera le même contre pied en confiant un rôle de simple ouvrier à la star Arnold Schwarzenneger dans Total Recall. Le réalisateur met en valeur les capacités physiques du sportif, comme en témoigne cette très longue scène de bagarre dans une ruelle entre John et Frank, où la dénonciation d’un combat fratricide bénéficiant aux puissants, s’accompagne de la volonté d’offrir un pur plaisir décomplexé. They Live prend alors la forme d’un défouloir fun et libérateur se révélant sous le vernis de la fable politique…ou l’inverse.

© They Live, copyright Splendor Films

Attaque en règle contre les institutions, qu’elles soient politiques ou cinématographiques (la censure est même visée au détour d’une réplique où l’un des aliens condamne la violence des films de George Romero…et de John Carpenter), en même temps qu’un pur plaisir de cinéma qui rue dans les brancards, Invasion Los Angeles demeure l’une des œuvres majeures de son auteur, ayant inspiré la pop-culture et le septième art. Libre et jouissif à l’image du doigt d’honneur final que John Nada adresse au système et que n’aurait pas renié Snake Plissken, autre héros anar de la filmographie du cinéaste…

© They Live, copyright Splendor Films

© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur/ayant droit. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).