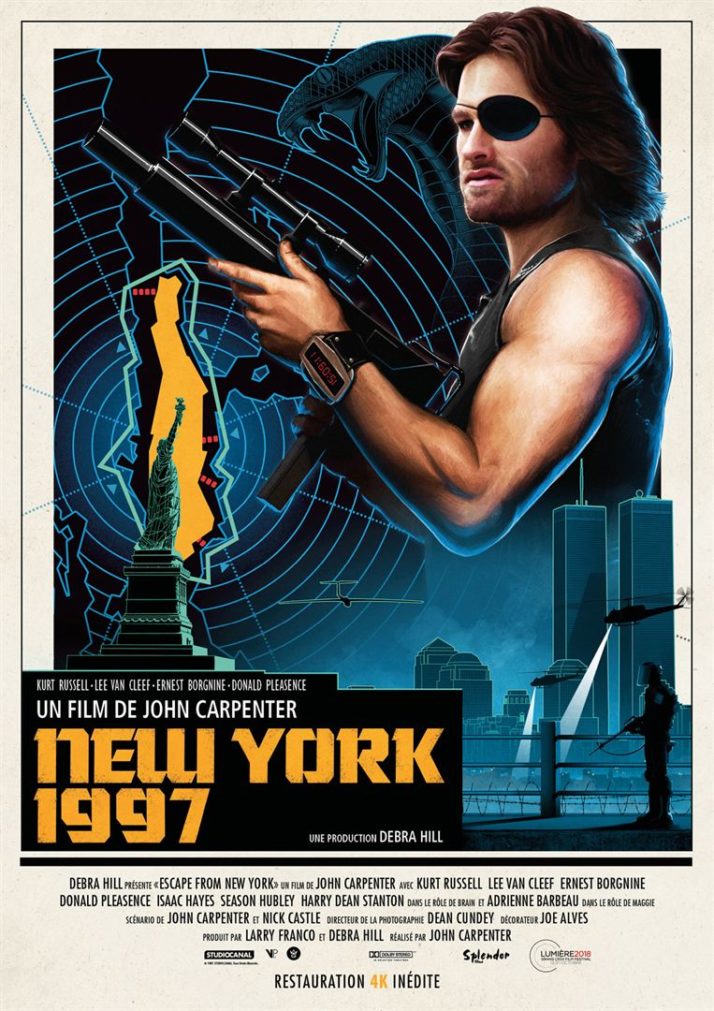

S’il sort en 1981 et s’avère déjà être le cinquième long-métrage – le premier, Dark Star datant de 1974 – de John Carpenter, New York 1997 (Escape From New York pour les puristes) est un projet dont l’écriture a démarré un certain temps en amont, en 1976 pour être précis. Le point de départ vient en réaction à l’un plus grands scandales politiques de l’Histoire des Etats-Unis, le Watergate, qui fit naître chez beaucoup d’américains un grand sentiment de méfiance à l’encontre du président des Etats-Unis. En parallèle, durant les années 70, l’industrie hollywoodienne est – entre autres – marquée par l’avènement du thriller urbain, sous genre souvent violent et situé dans les rues de New York, de Dirty Harry (Don Siegel, 1971) à Serpico (Sidney Lumet, 1973) en passant par Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) sans oublier le plus controversé de tous, Death Wish (Un justicier dans la ville, Michael Winner, 1976). Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’opus inaugural de la saga vengeresse avec Charles Bronson constitue une forte source d’inspiration sur laquelle Big John n’a jamais fait mystère : « C’était un film très inspirant à l’époque, en ce qu’il montrait New York comme une ville extrêmement dangereuse. Il reste très sous-estimé, alors qu’il a beaucoup de qualités. C’est superbement monté, par exemple.» disait-il en 2013 au journal Libération. Reste que dans un premier temps aucun studio n’est prêt à produire New York 1997, le scénario étant jugé « trop violent, trop effrayant, trop bizarre », il faudra alors attendre le carton d’Halloween (1978) suivi du succès de Fog (1980) pour que la situation se décante et que le budget – environ six millions de dollars – nécessaire soit débloqué. Dernier accroc avant que le tournage ne puisse démarrer, le choix de l’acteur pour incarner Snake Plissken. Si John Carpenter et Kurt Russel ont déjà travaillé ensemble sur le téléfilm Le roman d’Elvis, dans lequel l’acteur interprétait Elvis – le King – Presley, ce dernier – bien qu’il tente de s’en défaire – a encore collée à la peau l’image d’icône Disney, studio dont il fut la vedette pendant prêt de dix ans. La société de production à l’œuvre aura beau suggérer, tenter d’imposer au cinéaste les noms de Charles Bronson et Tommy Lee Jones, il tiendra bon et obtiendra gain de cause. Un rappel cocasse lorsque l’on constate rétrospectivement à quel point le personnage est devenu indissociable de son interprète d’une part et surtout à quel point la collaboration entre les deux hommes marquera leurs carrières respectives, avec notamment dès l’année suivante le chef-d’œuvre, The Thing. Enfin, pour les heureux spectateurs qui s’apprêteraient à découvrir le film à l’occasion de sa ressortie en version restaurée par les soins de Splendor films, prenons quelques lignes pour le résumer. Dans un futur proche, en 1997, l’ile de Manhattan est devenue une immense prison ghetto, où vivent, en micro-société, trois millions de prisonniers. À la suite d’un attentat, l’avion présidentiel s’écrase en plein cœur de Manhattan, laissant le Président (Donald Pleasance) seul avec des documents ultra-secrets dans un milieu des plus hostiles. Snake Plissken (Kurt Russel), un dangereux criminel, se voit proposer en échange de sa grâce, de partir à la recherche du Président. Il dispose de vingt-quatre heures…

Copyright Splendor Films 2018

Les récents succès horrifiques évoqués, s’ils ont contribué à installer le metteur en scène comme le nouveau grand nom du registre, ont partiellement fait oublier ses « origines » premières, davantage héritées du western. Avant cela, Assaut, son « vrai » premier film personnel – sans vouloir lui faire offense, Dark Star étant une version rallongée et transformée en long-métrage de son court-métrage de fin d’études – s’avérait être une relecture moderne de l’un des nombreux chef-d’œuvres du genre, signé Howard Hawks, Rio Bravo (1959). John Carpenter n’a jamais caché que la découverte du western est à l’origine de passion puis de sa vocation et qu’Howard Hawks représente l’un de ses plus grands maîtres. Tel un trait d’union, la voix-off ponctuant le générique inaugural et contextualisant le récit de New York 1997 est confiée à Jamie Lee Curtis (en version originale) soit l’héroïne d’Halloween et de Fog, une façon de créer un sentiment de familiarité tout en amenant le spectateur vers un nouveau terrain de jeu. Cette introduction couplée au thème musical qui la précède (composé par Big John himself) conçu sur des nappes synthétiques aux sonorités électro assez avant-gardistes (dont se revendiquent aujourd’hui des artistes divers comme les Daft Punk, Air ou Kavinsky), crée une atmosphère, une ambiance s’exprimant de prime abord essentiellement sur le plan sonore. La première séquence quant à elle, plus qu’une illustration du prologue, affirme une radicalité que la suite ne viendra jamais atténuer, tout induisant la difficulté concrète de l’enjeu à venir – tranchant avec sa simplicité théorique – annoncé dans le titre original, Escape From New York. Factuellement, il s’agit d’une banale tentative d’évasion, observant deux hommes sur un radeau de fortune, réduite à néant par les tirs de missiles destructeurs à peine devancés par une brève sommation. Au sein d’un univers présenté comme très dangereux, Carpenter fait un choix politique, en montrant immédiatement une violence institutionnalisée, approuvée par le pouvoir en place, telle une norme sociétale qui ne semble déranger personne. L’horreur franchit ainsi un nouveau cap, elle n’est plus « épisodique » mais quotidienne et surtout n’est plus seulement l’apanage d’un psychopathe ou d’une force obscure. Un décor sauvage où la vie n’a que peu de valeur – à moins de faire partie de l’élite blanche et puissante – aux relents de Far West recrée dans un futur dystopique, où la régression l’a emporté sur le progrès. L’impression d’évidence et de facilité qui se dégage à chaque visionnage, tant dans la construction de l’intrigue que son exécution, dissimule une multitudes d’influences, d’inspirations éparses revisitées pour nourrir un dessein intimiste et un propos dont les vertus tristement visionnaires ne cessent de se vérifier avec le temps.

Copyright Splendor Films 2018

Le scénario emprunte aux règles de la tragédie classique, les unités de lieu (New York) et de temps (vingt-quatre heures), quand la mise en scène à la fois vive et fluide, se construit sur une logique d’urgence et de mouvement, épousant le principe de compte à rebours qui délimite l’enjeu principal. Cette trame que l’on pourrait juger « simple » se révèle parsemée d’obstacles de toutes sortes (humains, matériels, géographiques,…) la rendant ultra ludique, toujours inventive, tout en la relançant régulièrement, l’empêchant catégoriquement de s’essouffler. D’une certaine manière, elle préfigure les structures de jeux vidéo d’action qui déferleront au cours des décennies suivantes, dans sa façon de créer l’illusion de se réinventer en temps réel, de façonner des « niveaux » à la difficulté croissante ou même sur le plan formel avec l’usage de la vision subjective qui fera naître un registre à part entière, le FPS (First Person Shooter). À noter que Snake Plissken a fortement influencé Solid Snake, héros de la célèbre saga vidéoludique conçue par Hideo Kojima, Metal Gear Solid. Ainsi, John Carpenter puise dans les codes de narration les plus anciens tout en participant à en populariser d’autres beaucoup plus contemporains. Fidèle à sa cinéphilie, les références au genre phare du cinéma américain de milieu de XXème siècle ne manquent pas. Par exemple, le titre original et le postulat – une évasion quasi impossible – renvoient ouvertement à un excellent film de John Sturges, Escape From Fort Bravo, lequel nous plongeait en 1863, en pleine Guerre de Sécession à Fort Bravo, un territoire isolé dans le désert de l’Arizona transformé en camp pour les prisonniers sudistes fermement tenu par le Capitaine Roper (William Holden) où avec l’aide de Carla Forester (Eleanor Parker), la femme de l’officier sudiste, le capitaine Marsh (John Forsythe), quelques prisonniers vont tenter de s’échapper. Dans le même temps, le personnage de Snake n’est pas sans rappeler celui d’un Western, européen cette fois-ci, Joe, « l’homme sans nom », l’antihéros campé par Clint Eastwood dans Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, inspiration assumée par Big John, appuyée la tentative de Kurt Russell d’imiter la voix de son modèle et la présence au casting de Lee Van Cleef (le commissaire Bob Hauk), l’antagoniste d’Eastwood dans le dernier volet de la trilogie du dollar, Le bon, la brute et le truand. Flegmatique et peu bavard, pour ne pas dire quasi mutique, look instantanément iconique (bandeau sur l’oeil gauche, cheveux mi-longs,…), Snake est un ancien héros à qui la société a tourné le dos, devenu une figure anarchiste, indifférente à ce qui ne concerne pas ses propres intérêts ou sa propre survie. Contraint pour ne pas dire forcé à servir des valeurs auxquelles il ne croit pas, et ne s’identifie pas une seconde, il n’a pour conserver son intégrité éthique d’autre choix que de subvertir les règles, les attentes, redéfinissant ainsi la notion de héros. Il n’est pas interdit de voir en lui, l’alter ego du réalisateur dissimulant alors une dimension plus méta, traduisant la relation de défiance qu’il entretient avec l’industrie hollywoodienne, soucieux de préserver son indépendance dans un système pourtant s’avérer impitoyable.

Copyright Splendor Films 2018

À l’image d’une réplique répétée à plusieurs reprises à l’adresse de l’antihéros : « je te croyais mort », laquelle peut autant faire office de running gag que de thermomètre d’un climat particulièrement violent, il y a dans le comportement du protagoniste et par extension dans la tonalité du film une forme de désinvolture feinte, comme seule échappatoire à la noirceur d’un monde aux horizons cloisonnés qui court à sa perte. Si l’on peut voir en lui la matrice d’autres antihéros phares des décennies 80/90 et de films d’action de référence, le premier exemple nous venant à l’esprit étant John McLane dans Die Hard, évoquer New York 1997 à l’aune des années 2010 laisse un gout amer, la sensation d’une influence mal digérée, mal comprise. Loin de nous l’envie de généraliser, mais l’on assiste dans l’industrie du grand spectacle depuis plus d’une décennie à un règne sans partage des franchises, qu’il s’agisse d’adaptations de comics, reboot/remake ou suites tardives, une sensation de recyclage domine, à laquelle vient s’associer un phénomène de standardisation générale des productions. Dans ce contexte où l’instantané semble primer sur la postérité, où l’inconséquence devient reine, la notion de divertissement est galvaudée au profit d’une idée aussi fausse que stupide et méprisante : tendre à faire réfléchir, interroger le spectateur constitue une problématique superflue. Les icônes d’hier sont régulièrement vidées de leur substance originelle (il suffit de voir ce qu’est devenu John McLane dans les deux suites de Die Hard réalisées au cours des années 2000), la « coolitude » prétendument héritée des eighties se résume à une posture plus ou moins sympathique quand la notion de subversion tend de plus en plus à se résumer à un cynique argument marketing. À ce titre, le Ready Player One de Steven Spielberg, en plus de mettre minable tous ses concurrents sur le plan du spectacle, se posait en juste analyse d’une pop culture en déliquescence, rongée par une nostalgie béate effrontément exploitée par les grosses majors.

Copyright Splendor Films 2018

Aussi imparable et haut de gamme soit le cocktail proposé par Big John avec Escape From New York, sa démarche est dès son point de départ basée sur du concret, en l’occurrence l’actualité politique, et les problématiques de l’époque (l’éternelle question sécuritaire). S’il fait le choix de les pousser à leur paroxysme en concevant un univers dystopique (néanmoins réaliste et crédible) cristallisant de manière exacerbée toutes ces questions, c’est pour mieux les pourfendre. L’introduction évoquée plus haut fait office d’indice, les criminels ne sont pas ceux que l’on croit, du moins pas forcément ceux que la société a désigné en tant que tel. L’île de Manhattan devenue une gigantesque prison, rassemble pêle-mêle les hors-la-loi mais aussi et surtout les marginaux, les exclus, les minorités, en sommes tout ce qui effraie et dont ne veut pas une certaine Amérique puritaine blanche que le réalisateur désignera presque tout au long de sa carrière comme le véritable ennemi. Ici, il dénonce une duplicité qui condamne les Etats-Unis à la caricature d’eux-mêmes où l’augmentation de la criminalité conduit à une implosion des valeurs condamnant la nation à l’opprobre. Ce discours impitoyable a trouvé une résonance particulière dans l’après-11 septembre (d’autant plus que le film contient des échos involontaires comme le détournement d’un avion par des terroristes ou l’atterrissage de Snake sur la tour du World Trade Center ) vingt-ans après sa sortie. Il prend désormais une envergure supplémentaire à l’ère Donald Trump et ses promesses de construction d’un mur à la frontière mexicaine pour stopper l’immigration, où l’humanité semble avoir disparue de toutes les considérations, au profit d’un égoïsme crasse, d’un populisme rance, ravivant à la face du monde le fantasme immonde d’une Amérique blanche et renfermée sur elle-même.

Copyright Splendor Films 2018

Non content de renvoyer la violence en pleine figure à ceux qui la fomente, Carpenter ouvre une autre voie plus « constructive », la même qu’il a choisie dans le réel : la création. La réappropriation du décor par les laissés-pour-compte résonne également comme la libération de leur expression artistique, d’une « contestation pacifique », il suffit de voir les premiers éléments visibles à l’arrivée de Snake sur l’île comme les nombreux graffitis ou une représentation théâtrale, sans négliger le choix de l’interprète du maitre des lieux, The Duke, en la personne d’Isaac Hayes, l’un des emblèmes incontestables de la blaxploitation. Une lueur d’optimiste dans la noirceur et la profession de foi d’un homme intègre qui se sera toujours battu pour défendre une idée noble du cinéma de divertissement, quel soit son genre, quelle que soit sa forme. Près de quarante après sa sortie New York 1997 n’a assurément rien perdu de sa superbe.

Copyright Splendor Films 2018

© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur/ayant droit. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).