« Qui d’autre a réalisé des films dont les sujets sont d’une amplitude aussi saisissante – fiction, documentaires, adaptations, ou bien fruits tantôt de son imagination, tantôt de ses expériences les plus intimes ? Qui d’autre a gagné une si profonde affection de la part de collaborateurs si remarquablement divers ? Le jeune coréalisateur auprès de Jacques Cousteau, l’électron libre de la Nouvelle Vague, l’aventurier animé d’une immense curiosité qui, des quatre coins du monde, rapportait et racontait la vie des gens : qui d’autre que Louis Malle a créé une œuvre aussi complète ?[1] ». Cet éloge, signé Wes Anderson, témoigne à la fois de la postérité de l’œuvre du réalisateur français et de son caractère éclectique, varié, insaisissable. La ressortie par Malavida Films, dans une belle version restaurée par Gaumont, de six films de Louis Malle, dans le cadre d’un premier cycle qui n’est que le premier temps fort d’une redécouverte plus exhaustive de cet auteur, nous invite à nous replonger dans cette filmographie dense, hétérogène et encore peuplée de mystères.

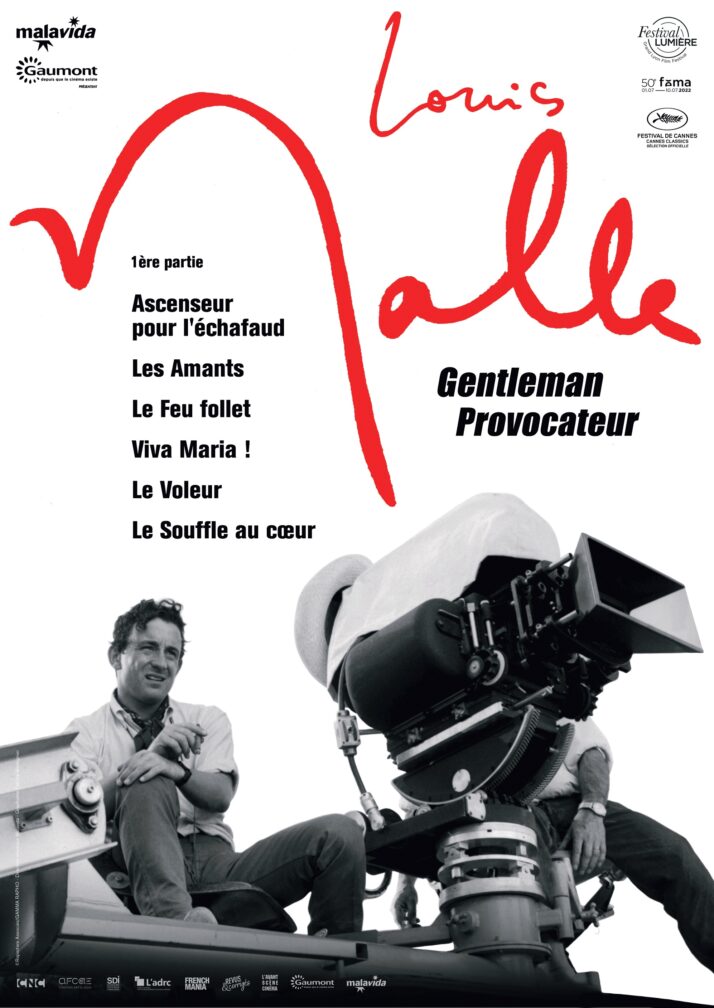

Le titre choisi par Malavida pour cette rétrospective, « Louis Malle, gentleman provocateur », éclaire déjà d’un trait l’une des principales caractéristiques de ce cinéaste : le goût de la subversion, du pas de côté, du sujet tabou, qu’on aurait tort de réduire à la recherche de la polémique, car il relève davantage d’une attitude profondément anticonformiste. Issu d’une grande famille bourgeoise du nord de la France, le père d’Au revoir les enfants n’a eu de cesse de fuir ce milieu qu’il avait en horreur et de dénoncer, dans ses récits, ses hypocrisies, ses abjections morales et son conservatisme. Son parcours est celui d’un être farouchement indépendant, refusant de s’installer dans un groupe ou une structure établie, de se voir accoler une étiquette qui aurait nui à sa recherche de nouveaux sujets. Si Ascenseur pour l’échafaud, sorti en 1958, figure rétrospectivement comme l’un des films précurseurs de la Nouvelle Vague, à travers notamment son filmage de rue grâce à un travelling conçu à partir d’une voiture pour enfants, précédant ainsi les innovations de Jean-Luc Godard, Malle n’a jamais revendiqué une quelconque appartenance à la bande des Cahiers du cinéma et a occupé tout au long de sa carrière une position singulière, en marge des courants, des mouvements et des époques. Même lors de sa période américaine, il a très vite renoncé aux studios d’Hollywood pour se tourner vers la production indépendante en tournant des documentaires et des films à petit budget comme Crackers (1983) ou God’s country (1985).

© Malavida Gaumont

Toute sa carrière semble avoir été conçue sur le mode du contre-pied, chaque nouveau projet étant pensé par opposition au précédent. Après Ascenseur pour l’échafaud (1958), nouvelle variation sur le film noir portée par la musique de Miles Davis, il enchaîne immédiatement avec Les Amants (1958), un Madame Bovary des temps modernes avec davantage de sentimentalité, structuré autour des symphonies de Brahms. Au Feu follet (1963), poème spleenétique à la noirceur désespérée, succède Viva Maria ! (1965), une œuvre hybride entre comédie et western, portée par ses deux stars, Jeanne Moreau et Brigitte Bardot. Engagé pour deux films avec le studio United Artists, Malle réalise ensuite Le voleur (1967), l’une de ses plus importantes productions avec un casting de célébrités mené par Belmondo dans le rôle-titre, laissant ainsi penser qu’il allait désormais s’installer dans l’establishment. Or, c’est à partir de là qu’il délaisse pour la première fois les plateaux français pour se rendre en Inde, avec une équipe réduite, pour deux documentaires – Calcutta (1969) et L’inde fantôme (1969). Revenu en France, il poursuit dans les années 1970 sa carrière atypique et presque marginale avec d’abord Le souffle au cœur (1971), viennent ensuite deux nouveaux documentaires, Humain, trop humain (1973) et Place de la république (1974), puis un film tourné avec des acteurs non-professionnels, Lacombe Lucien (1974) et enfin, un nouvel opus, presque artisanal, tourné dans sa propre maison, Black Moon (1975), qui constitue sa seule et unique orientation vers le genre du fantastique. Arrive alors sa période américaine qui s’étale sur près de dix ans, de 1978 à 1986, avec notamment La petite (1978), Atlantic City (1980) ou encore Alamo bay (1985). L’année 1987 marque son retour en France et sa consécration publique et critique avec Au revoir les enfants, récompensé du Lion d’Or à Venise et de sept Césars, drame sur la déportation des Juifs vue à travers les yeux d’un enfant et tiré de sa propre expérience personnelle lorsqu’il était lui-même collégien sous l’Occupation. Trois ans plus tard, il se tourne vers un nouveau moment-clef de l’histoire française avec Milou en mai (1990), qui évoque indirectement les événements de Mai 68 depuis une maison de campagne. Ses deux derniers films, Fatale (1990), coproduction franco-britannique avec Jeremy Irons et Juliette Binoche, et Vanya, 42ème rue (1994), tourné aux Etats-Unis et consacré à la représentation de la pièce de Tchekhov, traduisent son caractère imprévisible, éclectique et cosmopolite. Il s’éteint en 1995 des suites d’une maladie des ganglions lymphatiques, laissant derrière lui une œuvre riche et inclassable constituée de vingt-cinq films, porteuse de considérations historiographiques, à travers sa vision iconoclaste de la Seconde Guerre Mondiale, sociales, par sa critique constante de la bourgeoisie, et philosophiques – l’absurde est un thème qui traverse sa filmographie.

© Malavida Gaumont

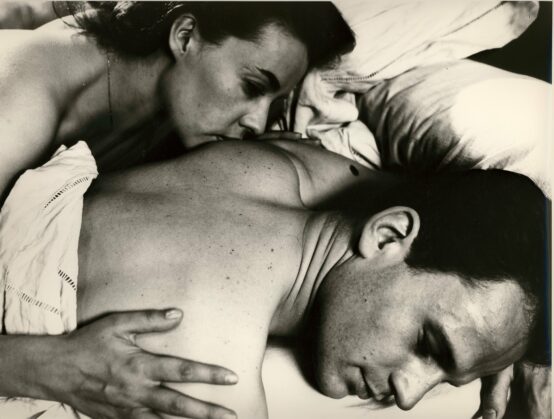

Comme le laisse suggérer le titre de ce cycle, la carrière de Louis Malle est parsemée de diverses polémiques qui résultent de sa volonté d’aborder des sujets jusque-là tabous, volontiers scabreux, et de les affranchir, du moins pour certains, de tout jugement moral. Dès son troisième film, Les Amants, le réalisateur fait scandale avec cette histoire d’adultère d’une femme de la haute société et sa scène de sexe représentée sans détours, avec un érotisme inédit pour l’époque, ce qui conduit François Truffaut à la définir comme la « première nuit d’amour du cinéma[2] ». Treize ans après, une nouvelle polémique accompagnera la sortie de l’un de ses opus avec Le souffle au cœur, qui se penche sur la relation incestueuse qui se noue entre une mère et son fils. Plus que la simple représentation de ce sujet, c’est son absence de condamnation qui a choqué et qui a donné à cette chronique adolescente cette réputation sulfureuse. On aurait cependant tort de réduire ce geste à une seule volonté de choquer, car il correspond bien davantage au cinéma de l’exploration prôné par Malle, à sa volonté d’ouvrir son regard pour étudier et mieux comprendre comment de tels événements peuvent se produire, comme il le formule lui-même dans une interview pour The French Review : « je suis toujours intéressé par une situation historique, ou une situation psychologique qui me donne la possibilité d’aller regarder les idées reçues, les habitudes, les jugements émis à l’avance.[3] » C’est la même entreprise cinématographique qui déclenche pour son film suivant, Lacombe Lucien, une nouvelle controverse, puisque l’on reprocha au cinéaste d’avoir donné l’image d’une France collaborationniste durant la Seconde Guerre Mondiale, en filmant le parcours d’un adolescent qui rejoint la Gestapo après s’être vu refuser l’entrée dans la Résistance à cause de son jeune âge. On ne peut y voir aujourd’hui qu’une vaine polémique qui témoigne à la fois d’un aveuglement d’une partie de la société française, incapable de reconnaître le passé collaborationniste de son pays, et de la dimension novatrice du film de Malle, l’un des premiers à représenter cette période sombre de l’Histoire avec un regard critique et lucide, accompagnant ainsi les premiers travaux de Robert Paxton consacrés à la Collaboration – notamment La France de Vichy, publié en 1973, l’un des premiers ouvrages ayant démontré que le régime de Vichy a organisé la déportation des Juifs, ce qui a entraîné un profond bouleversement historiographique dans la représentation de l’Occupation. Dans le cas des Amants et de Lacombe Lucien, on mesure donc le caractère avant-gardiste d’un artiste précurseur, qui n’a jamais craint d’aller dans des territoires jusque-là irreprésentables.

© Malavida Gaumont

La sélection de six films orchestrée par Malavida se concentre principalement sur la première partie de la carrière de Malle avec Ascenseur pour l’échafaud, Les Amants, Le feu follet, Viva Maria !, Le voleur, auxquels s’ajoute le film qui marque son retour en France et à la fiction après son exode indien, Le souffle au cœur. Revoir ces films de manière chronologique permet à la fois de mieux observer l’évolution du cinéaste et de mieux saisir les principales caractéristiques de son œuvre. D’un point de vue esthétique, on mesure le cheminement de l’auteur vers une forme classique avec peu d’effets, avec une certaine transparence de la mise en scène et avec un montage sec, orné de quelques ponts sonores qui tendent à confondre brièvement les séquences. De l’aveu même de l’auteur, cette cristallisation vers un style plus classique s’effectue à partir du Feu follet et se poursuit durant le reste de sa carrière : « Il m’avait fallu quatre films pour chercher, trouver et apprendre. Sur le plan du style, c’est avec Le Feu follet que j’ai véritablement découvert ce qui me convenait, la forme adaptée pour exprimer ce que j’avais en tête.[4] » Ces expérimentations mentionnées par le réalisateur ont donné lieu à certaines séquences mémorables de ses premiers films, que l’on songe seulement à l’errance nocturne de Jeanne Moreau dans Ascenseur pour l’échafaud, filmée en longue focale et en lumière naturelle sur la musique de Miles Davis, qui captive par sa beauté plastique. Outre la géniale composition du jazzman enregistrée en une seule nuit à partir du visionnage du film, il convient également de saluer le travail d’Henri Decae, grand chef opérateur qui assista Malle jusqu’au Voleur et qui accompagna également les débuts de Chabrol – Le beau Serge (1958) – et de Truffaut – pour Les quatre cents coups (1959). C’est à ce même couple d’artistes que l’on doit une autre séquence iconique, celle de la nuit d’amour entre cette même Jeanne Moreau et Jean-Marc Bory, moment de pur romantisme où les corps des deux amants se rejoignent, sans paroles, comme s’ils étaient enchaînés l’un à l’autre par une attirance indépassable, qui transcende la raison et les conventions. Il ne faudrait pas croire pour autant que ces envolées esthétiques s’effacent complètement avec l’ancrage dans le classicisme, comme en témoigne cette même sensualité que l’on retrouve dans Le souffle au cœur, par la grâce qui émane de Lea Massari, et dans les gros plans nocturnes entre deux corps enlacés qui ouvrent Le Feu Follet. L’autre évolution perceptible à partir de ce dernier film réside dans le basculement de plus en plus affirmé vers des sujets autobiographiques, comme le souligne Malle lui-même : « Je venais d’avoir trente ans et c’est toujours un moment difficile. Je pensais que ma jeunesse était terminée, comme Alain Leroy, le personnage du livre et du scénario. J’étais Alain Leroy.[5] » De la même manière, on a pu voir dans la figure de Georges Randal, le héros du Voleur, personnage désireux de rompre avec son milieu bourgeois d’origine par ses cambriolages, sans parvenir à y échapper complètement, un alter ego du réalisateur ; ce dernier ne cache pas qu’il s’agit également d’une « œuvre très personnelle[6] ». Le souffle au cœur est enfin le film qui rend le plus manifeste cette orientation autobiographique, puisque toute la première partie du récit s’apparente à la reconstitution de l’adolescence du cinéaste, déplacée dans les années 1950, et complétée d’une seconde phase imaginaire, celle où se développe la relation incestueuse entre une mère et son fils.

© Malavida Gaumont

En parallèle de ces progressions, se dévoile également ce qui fait la cohérence de l’œuvre de Malle, et, en premier lieu, sa critique constante de la bourgeoisie. Elle est centrale dès Les Amants où Jeanne étouffe dans cette sombre demeure de province, où la vie sociale se réduit à ses mornes dîners avec son sinistre mari qu’elle finit par quitter en s’enfuyant en voiture avec son amant, dans un mouvement qui préfigure, dans un autre registre, l’évasion finale du jeune couple du Lauréat, laissant derrière eux un autre milieu sclérosé et meurtri par ses obsessions matérialistes, celui de la banlieue californienne. Elle est tout aussi prépondérante dans Le voleur, où Georges Randal commence sa carrière de cambrioleur par haine de cette bourgeoisie opprimante qui voisine avec les franges les plus réactionnaires de la société, et dans Le souffle au cœur, où ce milieu social est tourné en ridicule par le ton désinvolte et moqueur du récit. Mais on la retrouve également dans Le feu follet à travers le sentiment de dégoût porté par Alain Leroy, le personnage principal, et, dans une moindre mesure, dans Ascenseur pour l’échafaud, où les notables du film sont présentés sous un jour peu reluisant. Face à cet ordre autoritaire et conformiste, les héros malliens aspirent toujours à une rupture complète avec leur environnement, à une autre forme de vie qui, bien souvent, ne procure pas pleinement la félicité recherchée. Dès Ascenseur pour l’échafaud, la fuite meurtrière du couple principal ne mène qu’à une impasse, en l’occurrence la prison, comme l’annonçait ce montage alterné où l’image de Jeanne Moreau derrière les grilles du bâtiment en forme de barreaux répondait à l’enfermement sans issue de Maurice Ronet dans son ascenseur, préfigurant ainsi leur devenir carcéral et leur inévitable séparation. Ne reste aux deux amoureux que le souvenir de leur relation passée, à travers ces photographies qui referment le film sur un fantasme inassouvi. Dans Les Amants, « l’évasion » finale censée assurer le bonheur enfin trouvé des personnages apparaît très vite comme une simple illusion. Après une nuit commune en forme de rêve, le jour naissant qui accompagne les premiers pas de cette nouvelle union apparaît comme le retour du réel, de cette insatisfaction dont les créatures maliennes ne parviennent pas à se défaire. Les regards angoissés de Jeanne Moreau vers ses différents reflets et les derniers mots de sa voix off confirment cette crainte du désenchantement : « Ils partaient vers un long voyage dont ils connaissaient les incertitudes. Ils ne savaient pas s’ils retrouveraient le bonheur de leur nuit passée. Déjà, à l’heure douteuse du petit matin, Jeanne avait douté d’elle. Elle avait peur mais elle ne regrettait rien. » Le long silence, empreint de gravité et vierge de toute euphorie, qui baigne cette séquence finale se retrouve dans la conclusion du Voleur, où le nouveau cambriolage du héros apparaît comme un geste fastidieux et pesant, comme une tâche monotone qui enferme Randal dans une répétition sans issue. La rupture avec le mode de vie de bourgeois n’a finalement conduit le personnage qu’à une autre forme de routine et s’il s’épuise dans cette activité sans fin, ce n’est plus pour goûter à un bonheur qu’elle ne lui procure plus, mais par addiction. Jadis échappatoire, ses cambriolages ne représentent désormais qu’une autre forme d’aliénation. Dans Le Feu Follet, c’est l’incapacité de Leroy à quitter l’illusion de sa jeunesse, à consentir au quotidien, à une forme de monotonie et d’embourgeoisement qui le conduit à la rupture la plus totale : le suicide. Les personnages de ces films sont ainsi pris dans une dualité entre une existence qui s’accorde aux contraintes du réel, lieu de leur déception, et une existence fantasmée qui n’est jamais qu’illusion. Ce dédoublement se matérialise, dans les Amants, par l’utilisation systématique du motif des miroirs, notamment dans la dernière séquence où la jeune femme hésite sur la direction à prendre, sans parvenir à choisir entre ces deux faces. Il s’incarne également ici à travers la voix off à la troisième personne de Jeanne, signe manifeste d’une personnalité scindée entre une conscience lucide, sans illusions, et une aspiration aux plaisirs instantanés, aux horizons utopiques.

© Malavida Gaumont

Au début du Souffle au cœur, le jeune Laurent étudie Le Mythe de Sisyphe, d’Albert Camus, et écrit : « On peut se demander si l’action n’est pas une façon d’échapper au suicide, une fuite en avant.[7] » Cette scène apparemment anodine, bientôt interrompue par l’entrée dans la chambre des grands frères venus se chamailler avec leur benjamin, éclaire d’un sens nouveau l’œuvre de Louis Malle et laisse suggérer que l’absurde est l’un des problèmes philosophiques majeurs qui se pose à ses personnages. Comment surmonter la vacuité de l’existence ? Comment donner à cette dernière un sens suffisamment profond pour trouver une raison de vivre ? Centrale dans Le Feu follet, cette rencontre avec l’absurde, qui « naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde[8] », affleure également dans les autres opus où les personnages sont confrontés à un manque qu’ils peinent à combler. Georges Randal remplit sa vie par l’action, comme « une fuite en avant » pour ne pas faire face à ce sentiment, comme il finit par le concéder dans l’avant-dernière scène : « Tout à coup, je tenais le bonheur. J’étais plein, lourd. La joie. La nuit dans une maison inconnue, quand tout dort et que j’arrive et qu’il y a cette chose à éventrer, c’est comme si je venais au monde. Et après, je rentre. De nouveau, je ne suis plus rien. J’attends la prochaine fois. J’attends que ça recommence. ». Ces propos fait ainsi écho à ceux d’Alain Leroy lorsqu’il déclare : « Je n’ai fait qu’attendre toute ma vie. Attendre que quelque chose se passe. » Pour Malle, il semblerait qu’il n’y ait qu’un seul élément qui soit susceptible de résoudre ce manque : le sentiment amoureux, véritable moteur de ses récits et des individus qui les composent. C’est la seule force qui anime le couple d’Ascenseur pour l’échafaud et qui pousse les deux jeunes fugitifs à se suicider ensemble, comme si ce lien était aussi capable de transcender la mort. C’est également ce qui sauve Jeanne de son enfer bourgeois dans Les Amants et qui constitue l’objet de sa quête. Dans Le Voleur, c’est aussi l’amour qui pousse le héros à commettre son premier cambriolage, pour empêcher le mariage de la femme qu’il aime et qu’il continue à rechercher tout au long de l’histoire. Enfin, c’est à ce même sentiment que se heurte Alain Leroy, amoureux déçu n’ayant plus d’émotion à laquelle se raccrocher.

© Malavida Gaumont

Ces deux derniers films constituent certainement les deux chefs d’œuvres de Louis Malle puisqu’il s’agit de ceux où ces interrogations sont le plus traitées en profondeur, sous une forme romanesque pour Le Voleur et dans un style plus méditatif pour Le Feu Follet. Si le premier est trop souvent oublié, le second, devenu culte, a exercé une grande influence sur des cinéastes ultérieurs, et notamment sur les peintres de la mélancolie du cinéma contemporain que sont Joachim Trier et Wes Anderson. Le premier a réalisé avec Oslo, 31 août un libre remake de ce drame déjà adapté d’un roman de Pierre Drieu la Rochelle, tandis que le deuxième a confié qu’il s’agissait là de l’un de ses films préférés et qu’il avait énormément influencé l’un des siens. On peut se prêter ici au jeu des hypothèses et en déduire qu’il s’agit de La Famille Tenenbaum, où abondent d’autres personnages neurasthéniques incapables de faire le deuil de leur jeunesse. On retrouve d’ailleurs, dans la séquence du suicide avorté de Richie Tenenbaum, où celui-ci déclare, « Demain, je mettrai fin à mes jours », avant qu’un montage d’images subliminales sur des souvenirs heureux ne précède son passage à l’acte, un écho à la séquence où Leroy affirme, « Demain, je me tue. », après une autre image subliminale en forme de flashforward sur son sommeil alors qu’il n’est pas encore endormi. Dans le second cas, le montage traduit l’insupportable pesanteur du présent et la quête désespérée d’un événement miraculeux qui vienne mettre un terme à cette vacuité. Si Le Feu follet a inspiré plusieurs créations, elle est elle-même sous l’influence de l’œuvre de Francis Scott Fitzgerald, « que Louis Malle et son interprète Maurice Ronet adoraient[9] », écrivain de la fuite du temps, des souvenirs perdus et de l’abattement mélancolique qui en résulte. Plusieurs références à cet auteur affleurent au cours du récit, du Babylone Revisité lu par Leroy au Gatsby le magnifique qu’il termine dans la dernière séquence, en passant par les mentions explicites, par l’un des personnages rencontrés, des exploits de l’auteur américain connu pour ses folles soirées, et le film tout entier semble animé par la volonté d’offrir une nouvelle version de La Fêlure, le recueil de nouvelles où Fitzgerald révèle la rupture qui s’est opérée en lui, avec la certitude douloureuse qu’il ne pourra plus jamais redevenir le jeune homme euphorique qu’il a été par le passé. Alain Leroy est l’incarnation même de cette fêlure, et son errance dans le noir et blanc des rues de Paris ravive le souvenir des mots de l’écrivain : « Voilà où j’en suis de mes réflexions : la condition naturelle de l’adulte sensible est un état de misère modérée. Je crois également que chez l’adulte, le désir d’avoir une meilleure étoffe que celle dont on est fait (…) ne fait qu’ajouter à cette misère en fin de compte, cette fin que connaissent notre jeunesse et nos espoirs.[10] »

La ressortie, par Malavida Films, de ces six films de Louis Malle constitue une formidable opportunité de redécouvrir l’œuvre de ce cinéaste trop souvent oublié par rapport aux auteurs de sa génération. Elégante, novatrice, riche par la variété de ses sujets abordés et nimbée de mélancolie, elle constitue pourtant l’une des plus importantes de l’histoire du cinéma français.

[1] Extrait de Louis Malle dans tous ses états, sous la direction de Philippe Met, Ed. Les Impressions Nouvelles, p. 427.

[2] Propos rapportés par René Prédal dans Histoire du cinéma français, des origines à nos jours, Ed. Nouveau Monde éditions, 2018, p. 209.

[3] DECOCK Jean, « Entretien avec Louis Malle : un cinéma du regard », The French Review, Mars 1990, vol. 63, n°4, p. 675.

[4] FRENCH Philip, Conversations avec Louis Malle, Ed. Denoël, 1993, p. 59.

[5] Ibid, p. 57.

[6] Ibid, p. 80

[7] Dans Conversations avec Louis Malle, p. 59, le cinéaste révèle également que lors de son bac de philosophie, le sujet proposé n’était autre que la première phrase du Mythe de Sisyphe : « Le seul problème philosophique vraiment sérieux est celui du suicide. » Il déclare avoir eu une excellente note.

[8] CAMUS Albert, Le Mythe de Sisyphe, Ed. Gallimard.

[9] PREDAL René, Histoire du cinéma français, des origines à nos jours, Ed. Nouveau Monde éditions, 2018, p. 232.

[10] FITZGERALD Francis Scott, La fêlure, Ed. Gallimard, 2014, p. 162.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).