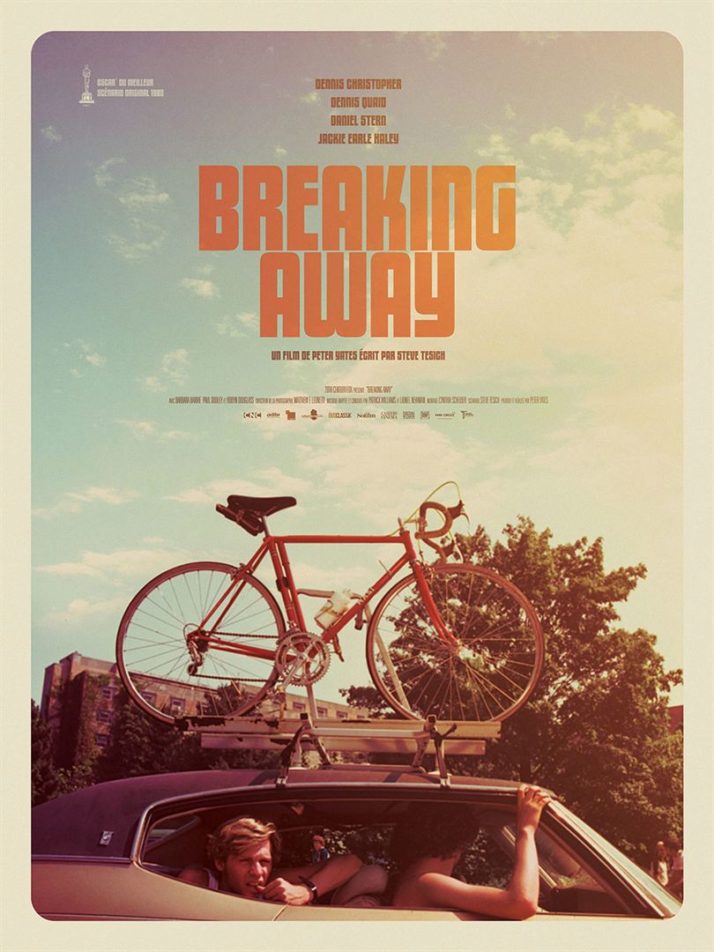

Réalisé en 1979, Breaking Away permet de redécouvrir le talent d’un cinéaste précieux injustement dédaigné par la critique : Peter Yates. Sa ressortie en salles par Le Théâtre du Temple est une aubaine pour tous les amoureux des récits initiatiques criants de vérité, d’humanisme et d’élégance. Loin d’être une simple curiosité, un teen movie de plus, Breaking Away constitue une véritable pépite à redécouvrir absolument.

Si le titre français « La Bande des quatre » met en avant la notion de camaraderie, d’amitié, en désignant le quatuor central du film de Peter Yates, à savoir Dave, Mike, Cyril et Moocher, on préférera l’envisager, sans pour autant mettre de côté l’esprit de groupe à l’œuvre dans tout le film, sous le prisme de son titre original : Breaking Away. Se détacher, acquérir son autonomie : il s’agit avant tout de cela, dans le beau film du réalisateur britannique à qui l’on doit, tout au long de sa carrière, de très émouvants portraits d’individus à contre-courant, cherchant leur place dans le monde, vis-à-vis d’eux-mêmes, et au milieu de leurs semblables.

D’ailleurs si ce groupe de jeunes gens négociant le délicat virage de la fin de la scolarité et de l’entrée dans la vie (plus ou moins) active est présenté comme soudé, l’un de ses membres ne tarde pas à faire une échappée. Sans pour autant que les autres gars de la bande ne soient éclipsés, il en est un, Dave, qui devient le principal héros, de l’histoire et de sa propre vie. Tandis que l’environnement familial et sentimental des trois autres est seulement évoqué, Breaking Away s’installe longuement dans le quotidien de Dave : sa relation à ses parents, entre un père dénigrant ses choix et une mère aimante, sa passion pour le cyclisme, son béguin pour une étudiante auprès de laquelle il se fait passer pour un étudiant italien, accent et sérénade idoines compris.

© Théâtre du Temple

Ce qui les lie tous, c’est leur rang social, et même plus précisément, le métier de tailleur de pierre. Telles deux bandes rivales, les bien nés suivant des études et les « cutters » prolétaires s’affrontent régulièrement : rixes, quolibets, concours de plongeon dans les carrières que leurs aînés ont creusées, l’affrontement est omniprésent, et le monde semble bien séparé entre deux catégories de personnes, deux statuts.

© Théâtre du Temple

On pense à tous ces films de bandes exploitant à travers les bastons les conflits sociaux entre classe bourgeoise et classe ouvrière et dont Outsiders de Francis Coppola, avec ses « greasers » et ses « socks », sera sans doute le meilleur avatar en 1983, et à travers ce microcosme, c’est toute une histoire de l’Amérique que retrace Peter Yates. La manière dont les inégalités se perpétuent de génération en génération. Car l’ironie est là : ceux que l’on surnomme les « cutters » de manière méprisante n’ont jamais touché à un burin de leur vie, mais ont hérité ce surnom de la génération les précédant. Les tailleurs de pierre, c’étaient leurs pères. Partant de là, comment sortir de leur condition, comment même formuler le souhait d’entreprendre des études, de choisir un métier, d’opter pour un chemin de vie ?

© Théâtre du Temple

Le constat est parfois désabusé. Les plus belles scènes de bande sont sans doute celles se déroulant dans la carrière abandonnée. Allongés sur la pierre, les quatre amis goûtent ensemble à la saveur de ne rien faire, de sceller leur pacte de tous trouver un job au même endroit ou alors d’y renoncer, de ne pas se séparer. Mais l’on sait bien – et le réalisateur aussi, sans méchanceté – que ce sont des paroles de cour de récré. Lorsque les caractères s’affirment, la belle brochette se dorant au soleil se retrouve disjointe dans le plan, ou physiquement par le jeu des altitudes que permettent les rochers. Il y a Mike (Dennis Quaid), celui qui est remonté et ne fait que râler pour dissimuler sa propre errance, celui qu’il aurait voulu être en pensant que cela n’était pas à sa portée, Moocher (Jackie Earle Haley), le doux, qui se laissera tenter par une vie maritale, Cyril (Daniel Stern), qui évoque les maigres encouragements reçus de son père. Et puis Dave, qui va prendre la tangente pour se casser plein de fois la gueule, et se relever, et apprendre. La candeur de son personnage permet à Peter Yates de faire montre d’un regard plein de tendresse. La déception que l’on lit sur le visage barbouillé de Dave en pleine course cycliste se soldant pour lui par une trahison de la part des coureurs qu’il admirait est très émouvante, parce que derrière l’épreuve, la tristesse, le ressort n’en a que plus de panache. Comme lorsqu’on observe un enfant trébucher, puis s’élancer à nouveau alors même que ses larmes n’ont pas fini de sécher.

© Théâtre du Temple

Le même regard empathique, sans jugement, était porté sur Daryll (William Hurt), le héros de L’œil du Témoin, gardien de nuit débordant de sincérité, amoureux d’une reporter à succès, ou encore sur Gail (Jacqueline Bisset) et David (Nick Nolte), chercheurs de trésors dans Les Grands Fonds. Si l’on songe également à Peter O’Toole dans La Guerre de Murphy, où son abruti de personnage est surtout victime de lui-même, on se rend compte à quel point Peter Yates aime mettre en scène des obsessions, des quêtes, des idées fixes (amoureuse, aventurière, vengeresse). Quel que soit leur but, l’objet de leurs efforts, il respecte ses personnages pour cela, et c’est sans doute ce qui les rend aussi riches, attachants (ou agaçants), aussi présents. Dave Stoller ne déroge pas à cette règle, et le joli minois de Dennis Christopher véhicule quelque chose de très beau dans sa persévérance teintée de rêverie, toujours entre nostalgie et coup d’œil en direction de l’avenir.

Cet avenir, on ignore encore ce qu’il sera à long terme, et lui aussi. Mais à court terme, c’est au cyclisme que Dave se donne. Toute la fin du film est consacrée au championnat de l’université, auquel son directeur a décidé de convier, afin de résoudre par le sport les affrontements entre les étudiants et les jeunes comme Dave et sa bande, une équipe d’outsiders. Les quatre amis, au-delà des aléas des parcours de chacun, se réunissent donc pour former une équipe et peut-être redonner ses lettres de noblesse au titre de « cutters ». La course se révèle haletante, Peter Yates orchestrant parfaitement le suspense sans perdre de vue ses personnages, leurs particularités, pour mettre une dernière fois en exergue le propos de Breaking Away, à savoir faire son chemin aussi bien seul qu’avec les autres. Dans ce final prenant, l’échappée de Dave est littérale, et l’on se prend avec plaisir au jeu de la métaphore sportive.

© Théâtre du Temple

Pas de course en solitaire sans équipe, sans appui, sans la participation de chacun, sur la piste et dans nos vies. Et si Dave demeure le héros du film, tous ceux qui l’entourent sont indispensables. Le réalisateur porte sur chacun ce même regard empreint d’affection envers la nature humaine, saisie dans ses contradictions, ses défauts. C’est même une constante dans son cinéma : les héros de Peter Yates sont toujours particulièrement humains. On pense immédiatement à Aldo (James Woods) dans L’œil du Témoin, qui deviendra attachant précisément en confiant ses failles. Ici le père de Dave est peut-être un peu bourru, peu conciliant, mais s’il manie la dureté des mots, il n’en est pas pour autant un mauvais bougre. Une magnifique séquence les réunira, enfin, nous révélant le manque de reconnaissance dont a souffert cet homme, qui s’est abîmé pendant des années dans les carrières avant de se reconvertir vendeur de voitures d’occasion avec un sens de l’honnêteté tout relatif ; il projette (encore une histoire de transmission entre générations) sur son fils son aigreur de n’avoir pas eu, en son temps, de choix. Pourquoi son fils pourrait-il en avoir un alors que lui-même n’en a pas vu l’ombre ? Grandir, c’est aussi se détacher de cet héritage, ce que tente de faire Dave, par à-coups, ballotté entre son obstination à se comporter comme un italien malgré l’horripilation de son père, et sa tentative de rentrer dans le rang en intégrant l’entreprise familiale.

Ajoutons que la mise en scène de Yates fuit les effets : l’utilisation parcimonieuse et éclairée de la musique confirme la confiance sereine qu’il accorde à sa mise en images du récit. Le scénario de Steve Tesich (lauréat de l’Oscar du meilleur scénario original en 1979 pour ce film, auteur également de L’œil du Témoin puis du Georgia d’Arthur Penn) fait des merveilles. Réaliste et subtile, la chronique détient une vérité, une authenticité des émotions, des relations, qui ne cherche pas à épater, mais à dépeindre avec douceur des sentiments universels. Tout Breaking Away est fait de tentatives, d’essais, de pas en avant aussi nombreux qu’en arrière, entre vitalité et mélancolie. S’il est un qualificatif galvaudé qui sied vraiment à merveille au film de Peter Yates, c’est celui-ci : doux-amer.

Parce que la bande des quatre, tous amateurs de Peter Yates, existe aussi sur Culturopoing, j’ai convié mes camarades cinéphiles à s’exprimer à leur tour sur son cinéma :

La malédiction de Peter Yates, cinéaste discret et sous-estimé, tient en un mot, Bullitt, thriller musclé aux inclinaisons politiques qui doit sa notoriété au charisme de Steve McQueen et à sa fameuse course poursuite dans les rues San Francisco. Considéré comme l’homme d’un seul film, Yates aura traversé plusieurs décennies en s’appropriant des genres très différents avec le même professionnalisme. Ni auteur ni artisan, il ne rentre dans aucune catégorie, n’affiche aucun style tapageur, ni marque de fabrique. Pourtant, ses mises en scène solides, toujours au service de scénarios très bien construits, sont techniquement irréprochables et souvent très intelligentes. Son cinéma rappelle certains anciens comme Henry Hathaway en moins prolifique. Logique que son talent ait surtout éclaté dans ses films noirs tournés dans les années 80: L’Œil du témoin, Suspect dangereux et Une femme en péril s’imposent comme de remarquables films noirs, sous-tendus par un discours social pertinent et jamais démonstratif (les laissés-pour-compte du Vietnam, les sans-abris, le maccarthysme,). Des sujets habilement traités grâce à un découpage hitchcockien, une direction d’acteurs impeccable et une vision topographique qui en dit parfois plus long que bien des discours. L’œuvre de Yates mérite d’être redécouverte, en l’occurrence ses films les plus intimes (Eleni, L’habilleur). Un cinéaste de l’ombre qui cache encore bien des trésors.

Emmanuel le Gagne

Lorsqu’on pense à Peter Yates et au nombre de genres qu’il a abordés – fantastique, policier, teen movie, cinéma d’aventures, drame … – il est facilement relégué au rang d’honnête artisan un peu anonyme. Il est d’ailleurs courant qu’il soit confondu avec Peter Hyams et que l’on vienne vérifier quel Peter a réalisé tel ou tel film. Il est pourtant grand temps de réévaluer son oeuvre et de lui redonner la place qu’il mérite. Car dans toute l’humilité de son cinéma transparaît la rigueur d’un réalisateur faisant suffisamment confiance en sa mise en scène pour lui ôter toute afféterie : en outre il privilégie le silence et le son direct à l’utilisation trop systématique de la musique, décuplant ainsi la tension de sa narration. En regardant sa filmo de près on s’aperçoit que non seulement elle est quasi sans faute, mais que chaque approche du genre constitue à la fois une réussite et un modèle : en témoignent La guerre de Murphy, Breaking Away, Les grands fonds, The Friends of Eddie Coyle… oeuvres parfaites d’un cinéaste qui s’effaça toujours derrière son sérieux et son humanisme subtil. Et si, par sa discrétion même, Peter Yates, britannique œuvrant aux États-Unis, pouvait donner bien des leçons à des cinéastes qui bien souvent confondent efficacité et esbroufe ?

Olivier Rossignot

Encore aujourd’hui, Peter Yates reste un cinéaste méconnu et mésestimé, surtout populaire pour Bullitt et sa poursuite d’anthologie. Le reste de sa filmographie se montre pourtant riche et cohérente avec une tendance assez marquée pour le film policier relativement psychologique. Peter Yates cultive assez peu la tendance au spectaculaire, privilégie une mise en scène réaliste, pour ne pas dire âpre, une approche intime et mélancolique et un goût prononcé pour l’étude de caractère. Il déjoue les clichés, contrarie l’attente du spectateur comme dans le film de gangsters The Friends of Eddie Coyle, avec un Robert Mitchum à contre-emploi dans le rôle d’un truand minable, ou use d’humour avec le semi-parodique Les Quatre malfrats. Ses personnages sont souvent solitaires, torturés et, par leurs biais, le cinéaste propose un portrait de la société, évoque les déclassés et les marginaux sans toutefois tomber dans l’idéologie. Parmi ses meilleurs films, La Guerre de Murphy révèle l’absurdité de la guerre, l’impasse dans laquelle un homme qui a perdu tout idéal s’insinue avec son inutile désir de vengeance. De façon inexplicable, l’œuvre de Peter Yates reste dans l’ombre, la (re)sortie de ses films sur différents supports ne créant pas l’événement. Pourtant, l’évidence s’impose : il a influencé des cinéastes qui font l’actualité, comme William Friedkin, a su rendre Jacqueline Bisset inoubliablement sexy dans Les Grands fonds et même montré qu’un héros de film de fantasy pouvait être propre sur lui et coiffé d’une belle permanente avec Krull. Oui, ce cinéaste touche-à-tout mérite bien plus que l’estime d’une poignée de cinéphiles.

Thomas Roland

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).