Tant va le proluche à vau-l’eau qu’à la fin il se crashe…

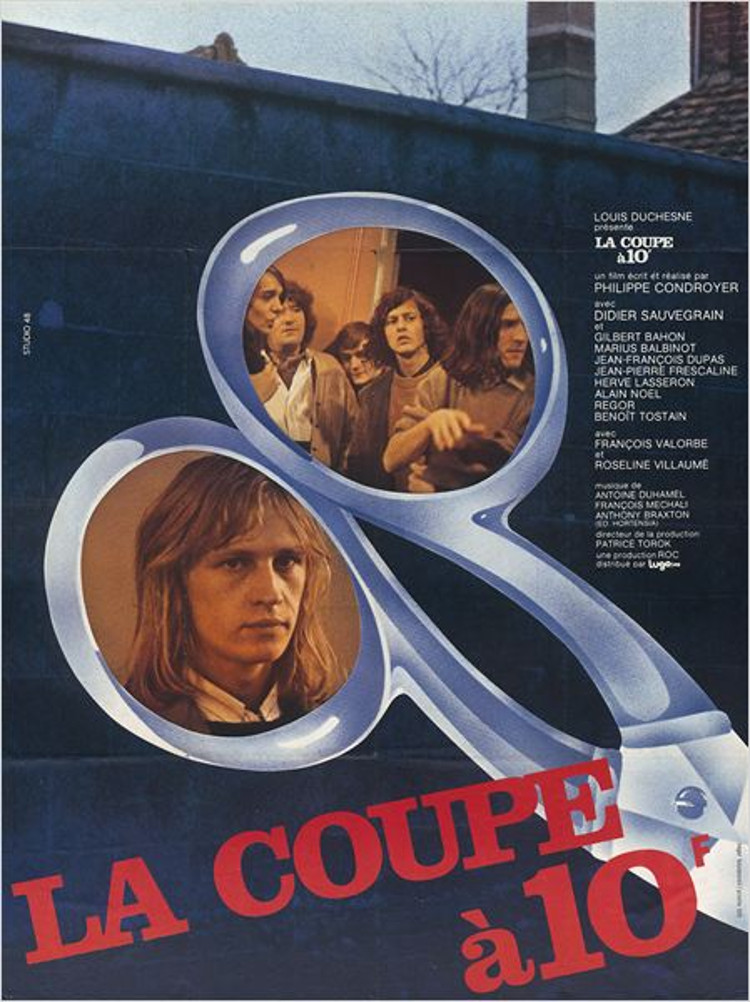

Les films maudits forgent souvent les plus beaux mythes. Après Les yeux brûlés de Laurent Roth en salles depuis mercredi dernier, tourné dans le contexte d’une vague d’attentats sur le Paris des années 80, voici La coupe à dix francs, sorti en catimini en 1975 et vite enterré dans le cycle des naufrages successifs de plusieurs maisons de production. Drôle de destin pour un film funèbre et douloureux. Une œuvre sociale lucide qui scrute un pays ( et une époque, l’après 68 ) enfermé dans sa « chambre de verre », à l’image de ce décor métaphorique d’une chambre à coucher-témoin baladée à travers la région, symbole primordial exprimant ici l’emprise du capitalisme sur le salarié. La coupe à dix francs est écrit en 1972 dans l’urgence de la découverte par l’Auteur Philippe Condroyer, dont c’est le troisième et dernier long-métrage pour le cinéma, d’un fait divers similaire, la révolte d’un jeune ouvrier face à l’autoritarisme d’un patron. Un lent glissement vers les enfers jusqu’à un acte de résistance passive ultime et la radicalité la plus inattendue. C’est déjà un film sur la solitude de l’individu, celui qui « se voit privé de plus en plus des décisions morales, de la conduite et de la responsabilité de sa vie ; en contrepartie il sera en tant qu’unité sociale, régenté, administré, nourri, vêtu, éduqué, logé dans des unités d’habitation confortables et conformes, amusé selon une organisation des loisirs préfabriquée, l’ensemble culminant dans une satisfaction et un bien être des masses qui constitue le critère idéal » écrivait Jung dans son ouvrage testamentaire Présent et avenir. « Tous avec moi ! », « Tous ceci » ou « Tous cela »…

Dans la France provinciale, profondément rurale de 1970, la révolte d’André est moins une mode qu’une nécessité, contrairement au discours que la Société ne cesse de leur renvoyer par l’entremise du premier de la bande à flancher. A courber l’échine sous l’argument de la parabole de Philippe Condroyer, le simple droit de garder les cheveux longs, auquel on oppose le devoir de les couper. Mais à la lumière de la tragédie finale qui jette soudain une ombre vacillante sur la révolte assumée d’André, on parlera plutôt d’inéluctabilité. Il y a d’abord la volonté de peindre le joug que le patronat fait peser sur ses employés. Le cinéaste formé par le film d’entreprise a découvert durant les années 50 le milieu ouvrier et la pénibilité du travail en usine. Ici, l’aliénation ne passe pas par le travail proprement dit ( celui du bois qui permet au héros d’exprimer une créativité relative dans sa relation à la matière ) mais par la multitude d’injustices subies au cours de rapports de force grippant tous les rouages de l’organisation pyramidale de l’entreprise. L’histoire prend place dans une PME comme la France en compte des milliers, une petite usine modeste où dans une vision paternaliste, le chef se doit d’exercer un contrôle moral sur ses brebis. En assimilant les rapports hiérarchiques à l’Ancien régime par le biais du châtelain qui fait pression sur le dernier bastion d’humanité, Condroyer dénonce l’immobilisme politique et social d’une France où rien n’a vraiment changé. Pas à la manière des maoïstes d’alors et d’un cinéma d’intervention composé avec force slogans de lutte ( et qui conduit certains à inverser le rapport filmeur/filmé, voir à retourner travailler à l’usine comme Jean-Pierre Thorn ) mais en alliant le faux naturalisme ( au sens non Deleuzien ) d’un Pialat ou d’un Doillon, figures de proue d’une fiction socialisante dans un cinéma français du mitan des années 70 en attente de sa vague, au sens des détails, au chant intérieur et à la grâce d’un Bresson ou d’un Rohmer. « Quand on fait une mise en scène d’un type de film comme ça, à engagement assez serré, assez précis, enfin avec des gens qui font des choses. Cela veut dire que tout doit être vérifié, tout doit être vu, tout compte ! Il n’y a pas un détail qui échappe, surtout quand on n’a pas grand-chose à dire (…) »1 La coupe à dix francs parle plutôt peu mais le ton est juste. Ces dialogues, Philippe Condroyer les portait en lui. Son court-métrage de 1963, Une lettre, tourné en usine en alternance avec un film promotionnel, traitait déjà de la condition ouvrière et de modes de vie séparant un couple de chaque côté des Alpes.

Le conflit de génération est ici perceptible dans tous les contacts de la tribu d’ados chevelus avec la direction de la fabrique de meubles Forget, puis plus généralement avec l’ensemble des adultes. Le spectateur d’aujourd’hui considérant les années babas cool avec mépris ou amusement, les oreilles bien dégagées sur la nuque quand le crane n’est pas rasé, n’est pas toujours conscient de la liberté que symbolisait pour les garçons le port de la crinière. Mais les lecteurs d’Actuel se souviendront peut-être de ce courrier d’une grand-mère à son petit fils « Comprends nous bien, il est impossible que tu trouves du travail dans les conditions où tu te présentes, on peut être moderne, mais même dans ton métier actuel, il faut être soigné, vois du reste tous les chefs qui te reçoivent sont corrects et soignés, ce n’est pas un parti-pris, mais tes relations ont faussé ton esprit, ou alors tu n’as pas toute ta raison, personne ne t’emploiera avec le genre que tu as pris… Ton père, ta mère et moi avons honte de te voir ainsi, toi si gentil et gracieux autrefois, tu le vois, ta maman n’ose pas recevoir quand tu es là et bientôt, il en sera de même partout (…) » et plus loin « (…) je voudrais que tes relations ne soient pas dans ton genre, en un mot que tu changes complètement de vie, que tes fréquentations ne soient qu’avec des gens normaux, honnêtes ».2 Propos terribles mais symptomatiques et qui auraient pu être ceux de la grand-mère d’André s’il n’avait pas mis genou à terre face à la supplication doucereuse de son père. Les mots égrainés en chapelet de toutes les grands-mères françaises ou presque : « Sois un bon garçon, marche droit, fais ton service, baisse la tête… ».

Car les générations précédentes, l’une qui a subi l’occupation, puis l’autre qui a obéi à l’Etat en sacrifiant sa jeunesse ou ses enfants au conflit algérien, entendent faire rentrer les jeunes dans ce moule éternel à grands coups de baguette. Normal, le patron s’appelle « Forget » et ne jure que par la discipline militaire, la seule à façonner des hommes véritables et à assurer la continuité d’un monde où rien ne doit jamais changer. Un discours autoritaire qui n’hésite pas à devenir mensonger pour mieux contourner la législation en la matière et brimer la liberté fondamentale. Cette bande de jeunes adolescents, comiques mais pas dupes, attachants petits frères réalistes des loulous des Valseuses veut lutter pour son émancipation, bien consciente que « faire Forget » ne se redresse jamais ! Mais en bute au droit divin du patron, chacun réagit diversement selon les impératifs et autres freins sociaux. Déjà leur minorité, cet état de fait qui plombe nombre de jeunes lecteurs d’Actuel. Puis face au désir consumériste, l’utilisation d’une voiture achetée à crédit par le moins rebelle d’entre eux promettant d’égayer leur quotidien. Les personnages sont peu caractérisés mais incarnés, représentatifs en tout cas de leurs congénères dans un film qui esquisse par très petites touches la spécificité de son héros, André dont la dégaine traduit cette sensibilité profonde qu’il exprime à travers la peinture, partie saillante de son identité. « Il dessinait. Il peignait. C’est une des choses qui m’a bouleversé quand j’ai décidé de faire le film. Il cherchait à s’exprimer : n’ayant pas l’outil du langage à sa disposition pour traduire ses pensées, pour mener sa lutte, sa recherche de la vérité, il utilisait le dessin. On dessinait, autrefois, quand on ne savait pas communiquer. Aujourd’hui, on ne sait plus danser, chanter, peindre, on ne sait plus rien faire que de gagner du fric, et c’est tout … ».3 Propos amers d’un cinéaste également artiste peintre et dont le ressenti fait écho au désespoir d’un jeune acculé au pire : nier son individualité en capitulant devant une injustice foncière. D’anecdotique, l’événement devient tragique, déchirement interne s’amplifiant jusqu’à une réaction disproportionnée. La sensibilité d’un être ne lui garantit pas nécessairement la conscience de sa propre éternité affirmait Spinoza en discutant de liberté et causalité.

Déjà d’une grande concision dans l’observation sociologique, le scénario agence chaque élément dans son paysage-bourbier, détails en apparence infimes qui permettront longtemps après la projection d’interroger la violence d’André, subie avant que d’être retournée contre lui-même en une performance limite. Il y a bien l’interprétation subtile qui rend palpable l’angoisse du héros au fur et à mesure que les obstacles se dressent sur sa route, jusqu’à l’agression physique si répandue ( les freaks tondus par de braves citoyens en marge des spectacles du Living Theatre au festival d’Avignon de juillet 68 ), 4 expression d’un racisme commun et tenace puis l’attitude pathétique, car n’arrivant plus à être drôle d’un gendarme à l’encontre des « voyous » supposés de La coupe à dix francs. Enfin, la fiction rejoint le processus de création puisque l’acteur principal Didier Sauvegrain a du comme condition sine qua non, accepter lui aussi de sacrifier ses cheveux. Autre couleur du temps, ce sexisme endémique qui transpire du comportement des hommes et n’épargne ni André, ni ses copains. Sa relation avec Léone est ainsi entachée de frustration et de non-dits. L’impossibilité qu’ont les jeunes à se libérer est manifeste, surtout dans cette petite communauté villageoise, laboratoire où tout le monde observe tout le monde ( à nouveau le vase clos de la chambre de verre ). Malgré tout le couple André-Léone irradie le début du long-métrage de sa jeunesse et de ce qu’on croit d’abord être de l’amour ( la bouille angélique et la timidité du grand Didier Sauvegrain, les yeux pétillants et la douceur du sourire de la brunette Roselyne Villaumé ). Mais le jeu blanc des deux comédiens annonce d’emblée des relations compliquées, où pression sociale et sentiments contradictoires empêchent l’épanouissement du désir mutuel.

« Travaille, épouse quelque brave fille

Deviens père de famille

C’est le devoir, c’est le bonheur pour toi et les tiens… »2

Parce que le mariage est vu comme une obligation, il les sépare dans sa projection. Pour elle, c’est l’obtention d’un statut transformant leurs « visites de courtoisie » en vie conjugale. Pour lui et par extension, la vie imposée par son patron. D’où la très belle séquence en forme de road movie de leur première nuit d’amour consommée hors champ dans la chambre témoin ouverte à tous, fuyant sur la remorque d’un camionneur décomplexé. Un enfin ensemble elliptique, temps passé qui ne revient jamais, perdu au sein d’une Société archaïque refusant l’amour libre. A défaut d’être simples, leurs rapports n’en sont pas moins pudiques et touchants, même si le corps embarrassé semble parfois obéir à des désirs impérieux, baisers enflammés et caresses trop abondantes à la sauvette. Sans parler de l’attitude prédatrice des garçons au traditionnel baloche du dimanche après-midi, bien loin de toute beauté chorégraphique comme chez l’ami Jean-Daniel Pollet ( Pourvu qu’on ait l’ivresse ) ou du Dany, entrez dans la danse de Paula Delsol une décade auparavant. On s’attend presque à y voir surgir Au bonheur des dames, mais sans la caricature et la crudité de Je t’aime moi non plus. Le sexe en jachère titrait Actuel… Il traîne plutôt dans La coupe à dix franc le parfum aigre de l’après : après la fête, après la libération sexuelle. Et en abandonnant le désir, André hypothèque de fait tout avenir. La rage sourd même d’une scène éclaboussant la nuit où le concierge de l’usine à béret et moustaches superduponesques trousse une jeune employée dans la grange. La femme comme marchandise corvéable à la merci du soudard ou de l’ancien commando des Aurès. A la question le film est-il pudique, Condroyer répond de cet humour cinglant qui est à l’occasion vecteur d’éclats de rire isolés mais bien vite rentrés : « Absolument. Parce que quand le concierge s’envoie la petite qui est toujours en retard au travail, on ne voit pas le plumard ».1 Pour cet André « belle comme une gonzesse » selon le brave chauffeur-mateur, couper sa chevelure, c’est abdiquer sa part féminine et une fois accompli l’acte castrateur, cesser d’exister.

En peintre et cinéaste, c’est par l’image plus que par le verbe qui claque comme un fouet que Philippe Condroyer accompagne ses personnages taciturnes. Lui même confesse « j’étais terriblement timide, donc je n’avais pas non plus le moyen de me défendre ou de m’exprimer ». Le super 16 mm permet une proximité avec les comédiens et l’utilisation du son direct, renforçant le jeu et l’impact des scènes. Loin du cinéma réaliste à la française, il cisèle sa mise en scène avec des cadres précis, pas ostentatoires mais travaillés, signifiants ; comme il laisse le silence faire son œuvre, retournant à son profit le manque de moyen et sublimant le dénuement. La photographie de Jean-Jacques Rochut est superbe, particulièrement pour les bleus et les verts, la carnation des visages et les tons automnaux. Pas élective pour deux sous, la lumière participe de cette vision du monde d’un metteur en scène proche du documentaire. Par son sens du paysage, son goût du terroir boueux, cette rigueur polie par la délicatesse, La coupe à dix francs précède et réconcilie le cinéma tellurique d’un Bruno Dumont et l’acuité des premiers Laurent Cantet. Pas plus que son peintre stylisant le réel, il ne fait de concession au misérabilisme ou ne cherche à s’abstraire d’un constat anthropologique qui le peine. Tout est là, dans le regard. Il est aussi contemporain des cinéastes de l’errance, à peine en avance sur Wim Wenders et quelques autres. Même si son ange blond ne fait que des allers-retours, aimanté par son lieu d’origine. C’est là que la musique composée à l’image par Antoine Duhamel installe un blues lancinant sur le voyage nocturne et urbain pour mieux laisser exploser le free jazz du saxophoniste Anthony Braxton ( le troisième larron est le contrebassiste François Méchali passé avec Duhamel du jazz à la musique contemporaine ). Les accents dissonants offrent un contrepoint aux adages monstrueux du patron ( « Pas de liberté sans discipline ! » ), devenus litanie d’autant plus insoutenable qu’on la sait déboucher sur la répression. A ce « Pays de cons ! » lancé par celui qui va aussitôt y faire allégeance, Philippe Condroyer substitue un paysage mental, l’évasion naïve d’un tableau d’André, qui lui étouffé d’indignation n’arrive plus à articuler que « Con ! ». Sa nonchalance entre en inadéquation avec l’individualisme forcené ou la camaraderie encore infantile. La gravité transforme son chemin de croix en calvaire et il s’efface peu à peu comme le dessin pas fini. Une Jeanne au bûcher bressonienne dont le rituel funéraire théâtral et dérisoire confine au martyr vietnamien.

La coupe à dix francs raisonne avec ce cinéma étiqueté « social » d’aujourd’hui. Entre le Diastème ( Un français ) nivelant par le bas son pseudo mélo à prétention sociologique, le Brizé annihilant le fonds social qu’il prétend exploiter ( La loi du marché ) et le Bercot édifiant des murs tricolores pour que son héros puisse mieux s’y écraser (La tête haute ), un même échec. Celui de vouloir nous immerger à tout prix aux côtés de héros incapables de prendre parti, consacrant cet apolitisme préjugé à la société française actuelle. Le combat de Condroyer est notre guerre. Et notre liberté est celle de porter cheveux longs, barbe, une robe pour les uns, une djellaba pour d’autres, une boucle d’oreille, un survêtement à capuche, un foulard, un boubou, un béret, un tatouage et que sais-je encore… Le tout en même temps s’il le faut, pour échapper aux normes revêtant le néant de cette Société-écran, masque accablant d’un pouvoir sclérosé.

1 : entretien avec Didier Baussan et Frédéric Borgia (distributeur du film) 3 /07/2012, http://www.cinemas93.org/page/entretien-avec-p-condroyer

2 : Lettre exemplaire et véridique d’une grand-mère à son petit fils chevelu repris dans Où est passée la libération sexuelle ? Actuel, mars 2001.

3 : Propos de Philippe Condroyer recueillis par Pierre Murat pour Les Fiches du cinéma, mars 1975 in dossier de presse 2015.

4 : Jean-Pierre Bouyxou : L’Aventure hippie, avec Pierre Delannoy, Plon, 1992; Éditions du Lézard.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

jeanne michel

un film que adoré voir,j’aimerai bien pouvoir le télécharger pour le revoir.je l’ai vu en 75 a la mcj du havre.

Condroyer Maxime

Philippe Condroyer s’est éteint dimanche 5 novembre 2017