Figure centrale du cinéma japonais des années 60, Seijun Suzuki est à la fois bien connu des cinéphiles (plusieurs rétrospectives lui ont déjà été consacrées), mais encore assez secret : les films repris à partir du 28 mars par Splendor Films (La Marque du tueur, Le Vagabond de Tokyo, Histoire d’une prostituée, La Barrière de chair, Détective bureau 2-3, La Jeunesse de la bête) sont la même poignée qui a été déjà plusieurs fois montrée aux spectateurs français.[1] Mais quels films ! Ceux-ci marquent en effet la fin de la carrière du cinéaste au sein de la Nikkatsu, studio pour lequel il œuvra pendant des années, tournant presque 30 films en dix ans depuis son arrivée en 1954. C’est dans cette séquence, qui se solde par le renvoi du réalisateur pour causes de divergences artistiques, que ses films gagnent progressivement en audace, jusqu’au bouquet final que sera La Marque du tueur en 67.

Le style Suzuki, ou « l’esthétique Seijun » comme l’appellent ses admirateurs japonais, est les plus souvent pop et baroque, expérimental et bariolé, rythmé de jazz et de swing 60s. Ses héros, des vauriens et des parias solitaires à la virilité excessive touchant au ridicule, flirtent souvent avec le kitsch et la caricature, sans jamais y sombrer. Les films des années 60 de Suzuki, qui tourne des scénarios de commande dans le cadre codifié de la série B, seront un exemple de liberté et d’ironie pour plusieurs générations de réalisateurs japonais, des auteurs fougueux de la nouvelle vague qui s’inspireront de sa hargne combative (Ôshima par exemple, se mobilisera pour soutenir le réalisateur après son renvoi) jusqu’à ceux qui émergèrent dans les années 90 comme Kiyoshi Kurosawa, Takeshi Kitano ou Shinji Aoyama, chez qui l’on retrouve la même approche ludique et critique du film policier.[2]

La personnalité hors-normes de Suzuki attire également autour de lui à la fin des années 60 un groupe de jeunes scénaristes qui se réunissent sous le pseudonyme commun « Guru Hachirô », et dont font partie Chûsei Sone ou Atsushi Yamatoya. Le premier deviendra l’un des auteurs majeur du Roman Porno, série de films érotiques emblème de la Nikkatsu dans les années 70, le second travaille en parallèle pour Kôji Wakamatsu dans le milieu du cinéma « pink », et sera également scénariste de nombreux films et même de dessins animés, dont la série policière Lupin Sansei (diffusée en France sous le titre « Edgar, le détective cambrioleur »).

Suzuki, au sein même des studios, aura travaillé à saper et transformer les codes du film de genre japonais, le marquant de son empreinte. Les films de cette rétrospective montrent l’évolution de son travail, et peuvent être appréhendés en trois diptyques.

L’étranger dans la meute

Détective bureau 2-3 et La Jeunesse de la bête, tous deux sortis en 1963, sont deux variations sur des canevas de film policier assez classique. Dans le premier, Jô Shishido, l’acteur fétiche de Suzuki, incarne un privé travaillant pour le compte de la police infiltré dans le milieu des yakuzas pour faire tomber un nouveau clan qui est en train de prendre le contrôle de la ville. Plein de musique pop, de chansons et d’humour (on y trouve même un numéro de claquettes), c’est un concentré du style Suzuki, à l’exubérance constante. Les éclairages aux couleurs vives peuvent changer soudainement par un raccord de plans. Shishido, avec ses pommettes proéminentes, surjoue le cool à chaque plan, conduisant voitures de sport ou se vantant de son titre de champion olympique de tir. Il est entouré d’un duo d’assistant, l’un raide et gauche, l’autre étant une paparazzi veule et dénuée de morale, qui accentuent l’aspect comique du film. L’humour se fait d’ailleurs souvent aux dépends des mafieux, qui loin des mythes chevaleresques et du sentimentalisme alors en vigueur dans les films de yakuzas, sont montrés comme stupides et ridicules. Entre James Bond et A bout de souffle, Détective bureau est une porte d’entrée idéale et colorée pour qui souhaite découvrir le réalisateur.

Le pitch de La Jeunesse de la bête part lui aussi d’une histoire d’infiltration. On y retrouve Shishido, qui joue cette fois-ci le rôle d’un ancien policier rejoignant le milieu des gangs pour retrouver le meurtrier de son ancien collègue. Tout aussi rythmé et musical mais plus sec et moins humoristique que le film précédent, La Jeunesse de la bête explore un peu plus les velléités expérimentales du réalisateur dès sa séquence d’ouverture, qui montre une unique fleur colorée apparaître au milieu d’un flash-back en noir et blanc. Suzuki utilise des surimpressions, insère des gros plans de détails, plonge une scène dans un complet silence, de l’autre côté d’une vitre insonorisée… Le scénario simple et codifié tend vers l’abstraction, et se fait trame discrète, sur laquelle Suzuki peint avec toujours plus de flamboyance.

Portes de la mémoire et de la chair

En 1964 et en 1965, surfant sur la vague de l’érotisme au cinéma et d’une certaine nostalgie pour les années d’après-guerre, à l’heure de la reprise économique, la Nikkatsu confie à Suzuki l’adaptation de deux romans de Taijirô Tamura, auteur phare du mouvement littéraire connu sous le nom de « littérature de la chair » apparu au lendemain de la défaite. Après des années de propagande militariste exaltant la pureté morale et la divinité du peuple japonais, qui ont finalement conduit le Japon à la ruine, les romans de Tamura dépeignent des héros cherchant le salut dans les plaisirs charnels, rejetant toute transcendance pour ne placer leur foi que dans un matérialisme du corps et des affects. Cette mécanique tirant d’une désillusion idéologique une exaltation vitaliste, on la retrouve également chez l’écrivain Ango Sakaguchi (dont l’essai La Chute paraît en 1946), ou chez un cinéaste comme Shôhei Imamura… Suzuki, le frondeur, qui a connu l’expérience du front, n’est pas insensible à ce courant de pensée. Ses interprétations de La Barrière de chair et Journal d’une prostituée restent cependant très personnelles, tout en montrant l’étendue et la variété de son registre, qui ne se résume pas aux films policiers qui ont fait sa renommée.

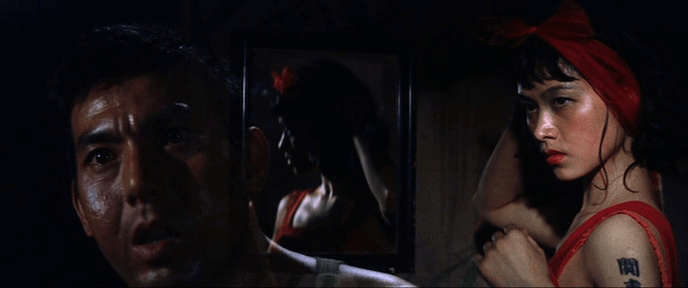

Dans ces films, qui mettent l’accent sur les personnages féminins, Suzuki est plus insaisissable que jamais. La Barrière de chair est l’une des œuvres les plus connues du cinéaste à l’étranger. Incursion précoce de la Nikkatsu dans le genre érotique avant qu’elle ne s’y consacre entièrement avec la série des Roman Porno, ce film d’exploitation donne l’occasion à Suzuki d’explorer les limites de la censure et de déployer d’ingénieux stratagèmes pour filmer la nudité. La Barrière de la chair est l’histoire d’un groupe de prostituées qui s’organisent dans le Japon d’après-guerre, entre gangs, forces d’occupation et marché noir, faisant de leur corps une marchandise jalousement gardée (les membres du groupes qui s’aventurent à coucher gratuitement avec un homme encourent un sévère châtiment corporel). Le ton est féroce et le récit cruel. Les ruines d’après-guerre sont une jungle où la force fait loi. Mais Suzuki ne fait preuve ni de romantisme, ni de misérabilisme. Chacune des prostituées est caractérisée par une couleur (vêtements, éclairages), et le réalisateur s’y montre au sommet de sa veine picturale. Si les extérieurs qui montrent les paysages désolés des ruines de Tokyo évoquent une sensibilité néo-réaliste, ce sont en réalité des décors de studio, et le film distille toujours une nette théâtralité : cet équilibre étrange est peut-être sa particularité la plus frappante. Sans ostentation, la subtilité de Suzuki réside dans cette hybridité constante, entre emphase et empathie, ironie et tragédie. Une distance réservée que conserve le réalisateur face à son matériau, notamment au personnage masculin incarné une fois de plus par Jô Shishido, Ibuki : celui-ci, ancien soldat survivant de rapines et de trafic, y est l’incarnation de l’élan vital, presque animal, de la littérature de la chair. Mais bien qu’adulé par le groupe de filles comme un fétiche de puissance, il paraît bien fade face à elles, centre vide qui ne fait que cristalliser les tensions du groupe.

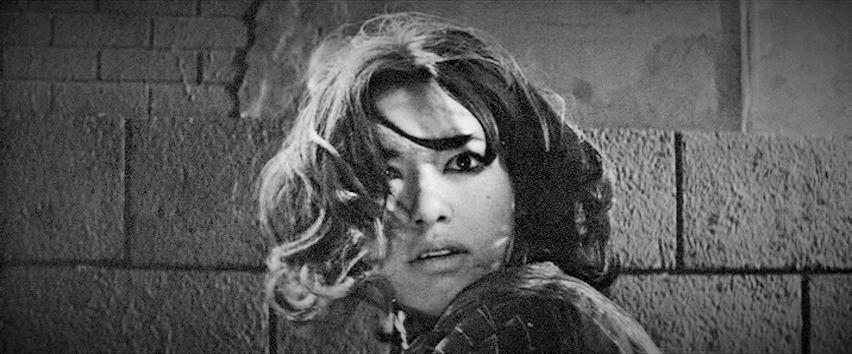

L’Histoire d’une prostituée se déroule par contre pendant le conflit, dans un bordel militaire en Mandchourie destiné aux soldats japonais. Tourné dans un magnifique noir et blanc en scope, dans des décors de montagne aride, il s’agit du film dans lequel Suzuki s’approche le plus d’un certain classicisme, et le ton y est encore plus noir que dans La Barrière de chair, bercé de chœurs graves et funèbres. Si le film précédent se montrait acerbe et revanchard face à l’occupant américain, c’est ici le comportement de l’armée japonaise, que le réalisateur connaît bien, qui est exposé sans complaisance : les soldats sont perdus sur cette terre hostile, violents envers les plus faibles et à la merci d’un adjudant sadique qui fait exécuter les fuyards et mène des expéditions punitives contre les civils locaux. L’héroïsme, absent, semble tout bonnement impensable, et la seule figure de résistance est la prostituée Harumi (incarnée par Yumiko Nogawa, découverte dans La Barrière de chair), anarchique et insoumise, qui s’éprend de Mikami, un soldat pacifiste mais subordonné à sa hiérarchie. Si Suzuki se fait ici moins ironique qu’à son habitude, le film, magnifique, est pourtant loin de tout académisme : images qui se déchirent, ralentis silencieux et oniriques, faux raccords qui démultiplient une action, arrêts sur image… La caméra ne se contente jamais de suivre le fil de l’intrigue, et fait naître de chaque avancée du scénario de nouvelles prouesses visuelles qui matérialisent les paysages mentaux des personnages. Les scènes de guerre et de bombardements se transforment en un véritable feu d’artifice expressionniste, et l’horreur du combat devient, pour le couple maudit comme pour les spectateurs, un spectacle hypnotique tétanisant.

Une fois franchi le seuil

Avec Le Vagabond de Tokyo et La Marque du tueur, en 66 et 67, Suzuki tourne ses derniers polars pour la Nikkatsu, poussant ses producteurs a bout par ses excès maniéristes. Les deux films marquent en effet le pinacle du style de l’auteur. Le scénario y est déconstruit à l’extrême, pour laisser libre cours à la virtuosité de la mise en scène.

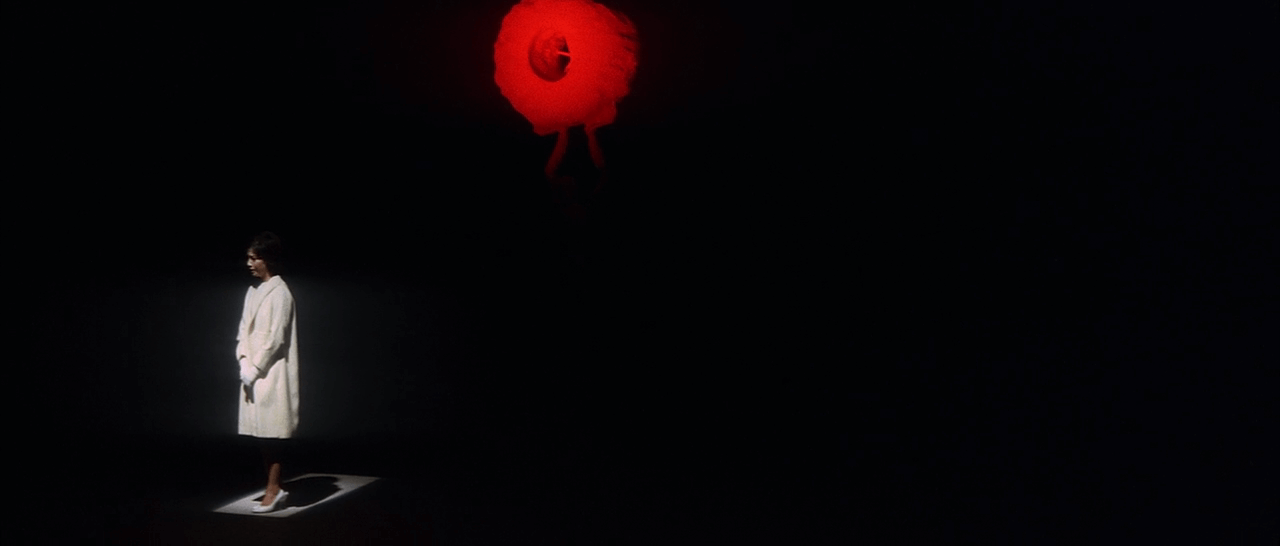

Le Vagabond de Tokyo, sur un chant mélancolique enka interprété par l’acteur principal, Tetsuya Watari, suit la trajectoire de son anti-héros de yakuza depuis les néons vifs des clubs de la capitale jusqu’aux étendues de neige des provinces de son exil forcé. Pas de place pour la psychologie : le héros, Tetsu, gangster naïf qui paiera cher sa trop grande loyauté, est une simple silhouette inébranlable, avec son costume bleuté impeccable et son don pour le maniement des armes à feu quasi surhumain (il calcule en permanence sa distance de tir optimale, que l’on voit même se matérialiser à l’écran par une ligne rouge sur la neige), prise dans un enchaînement d’actions qui confine à l’absurde. Comme les tueurs à gage de La Marque du tueur, qui se jaugent dans un classement mondial comme des champions olympiques (dominé par la figure menaçante du fantomatique « n°1 »), les yakuzas du Vagabond de Tokyo forment un panthéon imaginaire où nombreux portent des surnoms mystérieux : il y a donc « Tetsu le Phoenix », mais aussi « L’Etoile filante », « la Vipère »… Des animaux, des astres, des mythes. Tout décor y est une scène de théâtre. Ainsi, dans une scène de bagarre contre des marines américains dans un faux saloon de western sur l’île de Kyûshu, celui-ci est d’ailleurs mis en pièces par les belligérants, sous les rires moqueurs des filles du bar. Le décor du combat final, quant à lui, est d’un minimalisme absolu, fait d’un simple piano et de quelques colonnades.

Après la débauche de couleurs du Vagabond… Suzuki devra tourner La Marque du tueur en noir et blanc. Qu’à cela ne tienne, freiné dans ses ambitions picturales, il redouble de liberté dans les situations, les distorsions scénaristiques et les effets sur la pellicule. Quittant les tonalités pop et swing, il joue ici une partition free jazz. Cut-ups, collages, bégaiements à la radio, répétition de quelques motifs récurrents : des papillons vénéneux, la pluie omniprésente, l’odeur du riz chaud. Jô Shishido joue encore le premier rôle, celui d’un tueur à gage qui après un contrat raté, se voit pris en chasse par le syndicat des tueurs. Celui-ci évolue dans un monde où tout n’est que classement et compétition, un monde abstrait et forclos, teinté d’érotisme vaporeux et d’images sensorielles fragmentées, qui ne semble que lointainement connecté à celui du reste des mortels. Le film est possiblement le plus fou du réalisateur, semblant parfois improvisé, et porté par le script décousu et surréel d’Atsushi Yamatoya et du groupe Guru Hachirô, mais n’est pas le plus accessible.

La Nikkatsu décidera alors de licencier leur employé, lequel, sans frémir, attaquera la compagnie en justice, provoquant le scandale que l’on sait dans le milieu du cinéma japonais. Suzuki ne tournera presque plus pendant une dizaine d’années (hormis quelques épisodes de séries télé), avant de revenir au cinéma en 77 avec Hishû Monogatari, une comédie dramatique et érotique sur une joueuse professionnelle de golf, et de rejoindre l’équipe du dessin animé Lupin Sansei, puis de tourner en semi-indépendant sa fameuse « trilogie de Taishô »[3] dans les années 80.

Au parfait croisement de l’artisanat et de l’avant-garde, Suzuki tient une place unique dans le paysage du cinéma japonais des années 60. Les six films repris en cette saison dans les salles donnent l’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, ce moment séminal de son oeuvre qui irrigue toute la pop culture japonaise à venir. Incontournable, donc.

Rétrospective Seijun Suzuki en 6 films – à partir du 28 mars

[1] Notamment en 1997, au Festival d’automne à Paris.

[2] Lire l’eulogie de Suzuki par Aoyama, « Le maître Seijun est retourné dans le plafond », in Cahiers du Cinéma n°732, Avril 2017

[3] (sortie l’an dernier en dvd et blu-ray chez l’éditeur anglais Arrow Films)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).