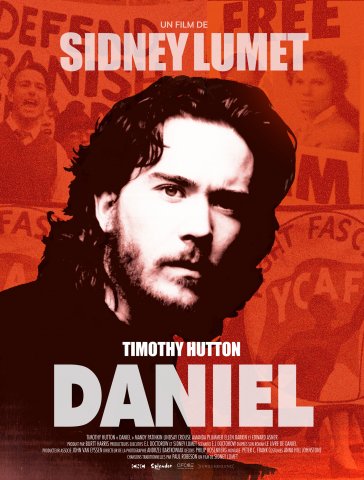

« Malgré son échec critique et commercial, ce film reste pour moi l’un des meilleurs que j’ai jamais faits.[1] » Comme le souligne Sidney Lumet lui-même, Daniel fait partie des œuvres oubliées de sa foisonnante filmographie, riche de quarante-quatre films, À l’instar de Woody Allen et Clint Eastwood, qui commenceront leur carrière une dizaine d’années plus tard, le réalisateur de Douze en hommes en colère n’a en effet pratiquement jamais cessé de tourner, souvent au rythme d’un film par an, durant cinq décennies, de 1957 à 2007. Une telle production engendre inévitablement son lot d’œuvres occultées, restées dans l’ombre de celles ayant été couronnées de succès. À cet égard, le tort de Daniel est sans doute de sortir en 1983 après des années 70 fastes où, comme le rappelait Jean-François Dickeli dans nos colonnes, le réalisateur a enchaîné « les classiques à un rythme soutenu (Le Gang Anderson, The Offence, Serpico, Un après-midi de chien, Network, excusez du peu) ». Comme ce fut le cas pour Le Prince de New York, autre long-métrage injustement oublié, on peut raisonnablement penser que le film a également souffert de l’absence d’une star susceptible d’attirer un plus large public[2], notamment au regard des opus précédents du cinéaste, portés par Sean Connery (Le Gang Anderson, The Offence), Al Pacino (Un après-midi de chien, Serpico), Faye Dunaway (Network) ou encore Paul Newman (Le Verdict, 1982). Quarante ans plus tard, sa ressortie par Splendor Films constitue le meilleur moyen de redécouvrir ce drame politique passionnant qui revient sur l’un des épisodes sombres et tragiques de l’histoire récente des États-Unis : l’exécution en 1953 des époux Julius et Ethel Rosenberg, soupçonnés de trahison et d’espionnage pour le compte de l’URSS. L’occasion de constater que, loin d’apparaître comme une pièce détachée dans l’œuvre de Lumet, ce volet oublié renforce au contraire la cohérence de celle-ci, en y ajoutant une nouvelle réflexion sur la justice et les institutions du pays de l’oncle Sam.

Le récit est tiré du Livre de Daniel, écrit par Edgar Lawrence Doctorow en 1971, puis adapté par ce dernier pour le cinéma. Dans son ouvrage Faire un film, où il revient sur sa carrière cinématographique, Lumet écrivit : « Je l’avais lu à l’époque et m’étais dit que c’était l’un des meilleurs scripts que j’avais jamais lus.[3] » Il dut néanmoins patienter sept ans avant de pouvoir mener à bien ce projet avec le director’s cut. Comme son titre l’indique, le roman initial ne se concentre pas tant sur les époux Rosenberg – renommés Isaacson pour la fiction – que sur leur progéniture : Daniel, l’aîné, et Susan. En reprenant cette structure, le réalisateur se détourne du film-dossier pour en tirer un long-métrage replié sur l’intimité de ses personnages, sur la manière dont les deux enfants ont vécu ce traumatisme et ont vu d’une certaine manière leur existence conditionnée par la situation de leurs parents. La trame narrative évoque celle d’À bout de course, réalisé par le cinéaste quatre ans plus tard, où deux militants opposés à la guerre du Vietnam embarquent leurs deux fils dans une vie faite de cavale et de clandestinité après leur attentat à la bombe dans une usine de Napalm. Le parallèle entre les deux opus est d’ailleurs évoqué implicitement par Lumet, dans son ouvrage, lorsqu’il dresse sa liste des thèmes de chacun de ses films et propose la même formulation pour les deux œuvres concernées : « Qui paie le prix des passions et des engagements des parents ?[4] ». Mais l’ordre des récits semble inversé : À bout de course se situe au temps du lycée, au moment où les adolescents doivent s’affranchir de leurs aînés pour mener une existence qui leur est propre tandis que Daniel se situe dans l’après-coup, lorsqu’il est déjà trop tard et que le sort réservé aux générations précédentes a laissé une empreinte indélébile sur celles qui arrivent.

Copyright Splendor Films

Le récit s’ouvre par une dispute entre les deux enfants Isaacson, devenus adultes, sur la suite à donner à l’héritage parental. Susan souhaite prolonger leur combat politique tandis que Daniel désire passer à autre chose – la filiation d’une part et la rupture de l’autre. Mais la tentative de suicide de sa sœur pousse ce dernier à renouer avec cette histoire et à enquêter sur un drame qui lui reste finalement inconnu. Commence alors une narration scindée entre deux temporalités avec, d’un côté, le passé des parents, de leur jeunesse enthousiaste à leur exécution et, de l’autre, le présent, où le jeune homme essaie tant bien que mal de connaître la réalité des faits. Ce double récit prend immédiatement la forme d’une dichotomie entre un passé idéalisé, celui de toutes les utopies et de toutes les noblesses, et un temps présent marqué par la vacuité, où ne subsiste plus rien des promesses d’hier. C’est cette béance a priori irrésoluble entre deux périodes qui affecte profondément les enfants Isaacson – lorsque l’un des protagonistes signale à Daniel que sa sœur est malade, il répond qu’elle est peut-être simplement « inconsolable ». Dès lors, la quête du personnage ne sera pas tant juridique qu’intérieure : il ne s’agira pas de découvrir une vérité qui restera insaisissable mais de sortir d’une opposition mortifère. Tout l’enjeu va alors être de parvenir à relier ces deux temporalités en effaçant peu à peu la frontière qui les séparait, en faisant disparaître les biais qui entravent le regard : la vie des parents n’était pas aussi glorieuse et le présent n’est pas complètement dépeuplé. Ce processus s’incarne à travers l’évolution de l’esthétique du film et notamment, à travers les variations de la photographie, comme le souligne Lumet lui-même :

« Je dois faire ici une nouvelle parenthèse pour exposer un détail technique. Il faut savoir que les rayons de soleil et l’émulsion de la pellicule ne font pas bon ménage. Filmée sans précaution préalable, n’importe quelle scène tournée en extérieur, que ce soit par une journée radieuse ou nuageuse, donnera une image proche du monochrome bleu. Pour remédier à cela, nous apposons un filtre ambré à la caméra. Ce filtre corrige la lumière pour faire en sorte que l’image restitue intactes les couleurs réelles. On appelle ce filtre un « 85 ». Quand, dans une scène d’intérieur, une fenêtre laisse passer la lumière du jour, on y installe aux mêmes fins d’énormes rideaux de 85.

Sur Daniel, Andrzej [Andrzej Barthowiak, le directeur de la photographie] a suggéré que nous tournions toutes les scènes des enfants devenus adultes sans 85. Cela leur donnait un aspect fantomatique, froid, qui bleutait jusqu’aux couleurs chair. Par cohérence, dans les scènes d’intérieur, nous ajoutions des gélatines bleues sur les lumières. Les parents, de leur côté, coincés dans un passé idéalisé, étaient filmés à travers la lueur ambrée du 85. On l’ajoutait dans toutes leurs scènes, intérieur comme extérieur. Au début du film, nous utilisions un double 85 sur leurs scènes. Puis, tandis que Daniel revient doucement à la vie, nous avons commencé à ajouter un 85 sur ses scènes et à l’enlever sur celles de flash-back de ses parents. Pour les parents, nous sommes passés d’un double 85 à un simple 85, puis à un demi 85 et enfin à un quart de 85. Sur les scènes de Daniel, nous avons ajouté un quart de 85, puis un demi 85, puis un 85 complet. Pour aboutir, quand les deux enfants visitent leurs parents en prison à la fin du film, à une scène où les couleurs apparaissent telles que dans la réalité. Daniel s’est purgé de sa douleur obsessionnelle et la vie peut redémarrer pour lui[5]. »

Cette scène du pénitencier s’ouvre en effet par un plan frappant où les quatre personnages sont disposés aux quatre coins de la pièce dans une mise en scène de l’éclatement de la cellule familiale et de la distance désormais irrésolvable qui sépare ses différents membres. L’enthousiasme des parents se heurte alors au sérieux d’une progéniture vidée de son enfance, qui ne cherche plus qu’à venger le sort de ses parents, dans le cas du fils, ou à se préparer à leur mort prochaine, dans le cas de la fille. La séquence apparaît comme le point d’orgue de cette tragédie où les choses perdent peu à peu leur substance pour se muer en une profonde opacité qui contamine et entrave tout le tissu des relations humaines. Cette dépossession progressive, presque imperceptible, se manifeste soudain lors de l’évasion de Susan et Daniel du centre pour mineurs dans lequel ils ont été placés. La longue marche qui doit les conduire à la maison familiale et, par extension, au passé ne fait que les confronter à une maison vide, où toute trace de leur vie antérieure a désormais disparu.

Copyright Splendor Films

On pourrait croire que cette concentration sur l’intériorité des individus ôte au film sa dimension politique mais celle-ci est pourtant bien présente, à travers notamment les interstices de la narration. Lumet ménage en effet un certain parallèle entre les deux récits – celui des parents et celui des enfants – en les faisant commencer par une scène d’ouverture similaire : celle d’une manifestation violemment réprimée par la police – pour les droits syndicaux dans la scène se déroulant dans les années trente et contre la guerre du Vietnam pour celle se déroulant dans les années soixante. Cette double introduction révèle la répétition de l’Histoire et, par extension, la constante répression des mouvement sociaux-politiques aux États-Unis. Rien n’a véritablement changé semble dire Lumet, même au lendemain d’une décennie marquée par la contre-culture et le mouvement des droits civiques. Pourtant, le réalisateur conclut son long-métrage par une note d’espoir en filmant une nouvelle manifestation. Contrairement à la première scène, Daniel décide cette fois de s’y rendre, avec sa femme et son bébé, signe qu’il porte désormais ses propres revendications, qui ne sont plus celles de ses parents même si elles en perpétuent l’esprit. Les violences policières sont également absentes et la chanson qui porte l’ensemble lui donne un souffle optimiste. Le dernier plan prend alors la forme d’un lent dézoom qui vient révéler l’immensité de la foule peuplant la cité, soulignant l’importance de ces mouvements que l’on cherche à rendre invisible.

Copyright Splendor Films

Enfin, la portée politique du film réside également dans le regard qu’il appose sur la peine de mort. À trois reprises, l’intrigue est entrecoupée par un discours de Daniel, enregistré face caméra pour mieux interroger le spectateur, pour mieux s’adresser à sa conscience. À chaque nouvelle occurrence, le jeune homme raconte une manière différente de pratiquer la peine de mort, selon les époques et les sociétés. Ces rappels historiques montrent que ces variations ne sont que des changements de degré et non de nature. De l’écartèlement à la chaise électrique en passant par le bûcher, c’est toujours le même processus qui se répète, celui consistant à laisser la barbarie prendre le pas sur la justice. Cet argumentaire trouve son incarnation dans la séquence d’exécution des époux Rosenberg à la fin du récit. Rarement aura-t-on vu, de mémoire de spectateur, la mort filmée de manière si frontale et si clinique, comme une simple procédure administrative conduite avec détachement et rigueur par une institution assassine. Une série de plans rapprochés sur les opérations qui président à la mise à mort et un long plan fixe, vierges de toute musique, suffisent à révéler l’inhumanité d’une telle procédure. Cette séquence rappelle celle qui referme Une Vie cachée (2019), tout aussi marquante dans sa mise en scène de la peine capitale. Mais alors que le film de Malick revenait sur des horreurs du passé, celles de l’Allemagne nazie, celui de Lumet évoquait une atrocité qui lui était contemporaine et qui, aujourd’hui encore, dans son pays, n’a pas disparu.

[1] LUMET Sidney, Faire un film, Nantes, Capricci, 2016, p. 63-64.

[2] Notons que pour Le Prince de New York, il s’agissait d’un choix de Lumet qui craignait qu’une star comme Al Pacino ne suscite un trop grand sentiment d’empathie pour le personnage principal qu’il aurait interprété.

[3] LUMET Sidney, Faire un film, op. cit, p. 62.

[4] Ibid, pp. 24-25.

[5] Ibid, p. 120.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).