C’est les vacances ! Enfin, la veille des vacances, pour la famille de Bébert, qui court la Samaritaine à la recherche des divers effets à même de profiter des congés payés qu’on espère reposants. Enfin, il y en a un qui préfère courir la gazelle et conter fleurette, c’est Tiéno, le grand frère, qui utilisera le petit Bébert dans un de ses stratagèmes bancals pour attendrir une jeune donzelle du rayon lingerie. « On prendra le prochain train », dit-il alors à son père trop débordé.

Sauf que…sauf que le train se sépare vers deux destinations, et voila le Bébert disparu pour une folle nuit loufoque entourée d’agents de la SNCF oscillant de la colère à l’attendrissement, tandis que père et grand frère parcourent la campagne à sa recherche de gare de banlieue en gare de banlieue (enfin, ca c’est quand Tiéno ne croise pas une jolie sirène paysanne pour le détourner du droit chemin).

© Malavida Gaumont

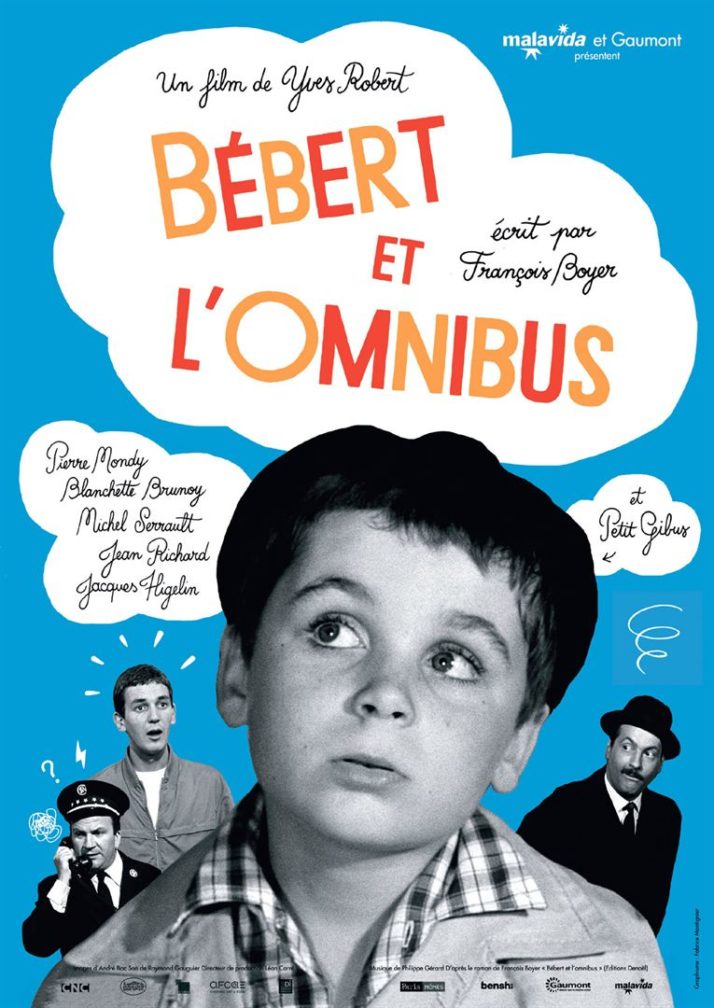

C’est à la ressortie d’une tendre comédie familiale que nous convie, en cet hiver, Malavida, avec ce « Bébert et l’omnibus », paru sur nos écrans pour la première fois en 1963. Ode à la bouille de Petit Gibus (Martin Lartigue, aka « si j’aurais su j’aurais pas venu ») qu’Yves Robert embaucha pour tenter un doublé suite à la Guerre des Boutons (plus de 10 millions d’entrée à l’époque), le film réussit à réunir à un panel assez impressionnant d’acteurs de l’époque, de Pierre Mondy à Jean Richard, Michel Serrault ou Jean Lefebvre (ainsi qu’à peu près tout le reste de la troupe des Gendarmes sous des rôles divers), sans oublier un jeune premier lunaire dont la carrière balbutiante allait prendre un tour divin, en la personne de Jacques Higelin dans le rôle du grand frère.

© Malavida Gaumont

Tout le monde y cabotine à tout va, et aux situations croquignolesques succèdent les bons mots parfois trop écrits ou n’ayant pas le temps de se développer (la faute à un rythme de saynètes qui fonce à toute berzingue vers une résolution attendue, sacrifiant alors successivement plusieurs personnages comme le duo chef de gare/inspecteur qui peine à prendre son envol malgré la séquence dans la maison, ou Jean Lefebvre qui disparait complètement), cherchant sans cesse à tisser pour ce petit gamin un miroir ambivalent donnant tout à la fois envie de le gifler et de l’embrasser tant il vient, par sa simple forfanterie de gosse, bousculer l’ordre établi par les grands, les adultes, les tristes, les képis et les trains à l’heure.

Dans cette farce poétique qui patine un peu, on retrouve alors certains des grands thèmes du cinéma d’Yves Robert, dont l’effronterie contre l’ordre, dans ce petit théâtre des figures qui verra le temps d’une nuit se succéder les figures d’autorité : le père, les agents des trains, l’inspecteur, les gendarmes, tous mis à mal dans leur rigidité et contre lesquels il porte un drôle de regard désenchanté (qui est le plus perdu, là dedans ? Bébert ou les adultes ?).

© Malavida Gaumont

Si aux expérimentations formelle d’un Zazie dans le métro (sorti tout de même 3 ans plus tôt) ou à la déflagration des 400 coups (1959), le film préfère un classicisme très Qualité Française qui ferait bondir Truffaut (la Nouvelle Vague a quand même eu lieu il y a un moment et même Tati a pris son envol il y a un bout de temps), et qu’il gardera sous cloche familiale sa rébellion effrontée, on notera tout de même une belle idée : celle de situer quasiment exclusivement l’action dans une gare de grande banlieue, sorte de no mans land dont le silence résonne en contrepoint de la folie des scènes du début, opposant les lumières crues de la nuit ferroviaire à la noirceur de la campagne, enveloppé de la bande son d’une époque à travers le transistor baladé par Higelin et branché sans répit sur Europe numéro 1 (SLC salut les copppainnsss).

© Malavida Gaumont

D’où ces scènes de ballades sur les chemins de campagne, ce drôle de traveling d’une poésie folle ou le petit Bébert imite avec force geste et bruit les locomotives derrière lui, ces villages déserts et ces gares comme des phares dans la nuit, autant de petits bouts de rêveries au milieu du comique.

Il se dégage alors une drôle de nostalgie rêveuse de cette aventure polissonne et ferroviaire, de celle qui sent au choix la naphtaline ou les souvenirs, mais où persiste une forme de charme d’antan, un peu désuet mais tendre, qui ravira sans doute les plus jeunes (dès 6 ans) et ravivera la mémoire façon Charles Trenet aux plus anciens : un garnement à qui on donne un Werther’s original ou un Cachou.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).