« C’était un film qui était fait très confidentiellement et pour un public que l’on voyait relativement restreint, pas rare mais restreint » se confiait en 1986 Alain Cavalier à Serge Daney dans l’émission Microfilms diffusée sur France Culture. Le succès critique et public de Thérèse, qui remporta le prix du jury à Cannes et plusieurs Césars dont celui du meilleur film, ne cesse d’étonner lorsqu’on le revoit aujourd’hui. Comment une œuvre aussi dépouillée et minimaliste a-t-elle pu toucher autant de monde à l’époque, sans pour autant effleurer un parfum de scandale ? Peut-être en raison de ce refus de choquer, mais aussi de prendre le genre à rebrousse-poil, de se défaire de la grande œuvre, hagiographie mystique et austère.

Copyright Tamasa

Thérèse se visionne pour ce qu’il est : une chronique sidérante évoquant partiellement la vie de Thérèse Martin entrée au Carmel de Lisieux avec ses trois soeurs et morte d’une tuberculose en 1897. Cavalier évacue d’emblée la question religieuse, Thérèse n’étant ni une bondieuserie prosélyte ni un pamphlet anticlérical. Il regarde la religion comme une pratique curieuse et hallucinée avec ses codes répétitifs et ses rites désuets, parfois sadiques. Il observe déjà un monde étranger qui, visiblement, le fascine et l’interroge. La quête mystique de Thérèse est au fond prosaïque : telle une midinette, elle est une adolescente exaltée comme tant d’autres qui va littéralement tomber amoureuse d’un homme, Jésus Christ, fantasme iconique et inaccessible, rapprochant l’homme le plus célèbre du monde de la rock star. Une rock star absolue, impénétrable et invisible, sauf au cœur d’une très grande imagination ou foi, selon notre degré de croyance. Il est frappant de voir toutes ces religieuses transies de vénération pour la même figure céleste, construisant un imaginaire aussi dérisoire qu’étourdissant. Thérèse aime Jésus dans une optique très concrète, à la façon d’une jeune fille qui va épouser l’homme de sa vie. Ce sujet délicat est transcendé par la bienveillance d’un auteur qui ne cherche pas à comprendre son héroïne au sens psychologique du terme, mais à l’aimer, tendrement et progressivement. Alain Cavalier rentre dans son film de chambre filmé en vase clos par petites touches, à tâtons, comme s’il hésitait à s’introduire pleinement, à s’immiscer à l’intérieur d’une intimité qui dépasse l’entendement du commun des mortels. Ce n’est pas seulement de la pudeur mais aussi à de l’intelligence, tournant le dos au prêt-à-penser. Le cinéaste tient à nous faire partager son étonnement, son sentiment de découverte. Il le traduit merveilleusement par sa mise en scène, certes épurée mais évolutive et d’une très grande richesse.

Copyright Tamasa

Tout le début est marqué par une succession de fondus enchaînés, quasi cut, scandé par un montage nerveux, liant parfois difficilement les scènes entre elles. L’absence de fluidité des enchaînements tient à la fois de la position intrusive du cinéaste mais aussi de la détermination et l’excitation de l’héroïne d’entrer au couvent envers et contre tous. Face au scepticisme de son entourage familial et au refus de certains religieux, elle ira au bout de sa démarche, prenant rendez-vous avec le Pape au Vatican. Passée cette première partie, volontairement libérée d’une progression dramatique conventionnelle par son découpage inhabituel, la forme s’assouplit, les plans fixes s’inscrivent dans la durée, avec une prédilection pour les cadrages très serrés au début pour s’élargir vers la fin, retrouvant alors une scénographie picturale stupéfiante rappelant les toiles de Georges de la Tour. D’autant que la lumière magnifique signée Phillipe Rousselot irradie chaque plan, apportant à l’ensemble une cohérence absolue.

Le décor se réduit à sa plus simple expression : un lit, une chaise, les ustensiles de travail se suffisent à eux-mêmes. Les murs sont uniformes, vidés de toute ornementation donnant parfois l’impression d’assister à une pièce de théâtre contemporain. Ce dispositif radical, dénué du moindre extérieur, utilisé parfois par certains cinéastes d’avant-garde, pourrait être pénible en transformant un récit édifiant en exercice de style prétentieux singeant Dreyer.

Copyright Tamasa

Le film évolue comme une sorte de work in progress, où tout ne semble pas établi dès le départ. La puissance esthétique, qui ne s’affiche jamais comme telle, n’étouffe jamais une œuvre profondément humaine, curieusement très terre-à-terre, décrivant des petits bout de femme comme les autres à l’intérieur d’un environnement « extraordinaire », à la lisière du surnaturel. Cette dimension terrestre est incarnée par les « tâches », les fonctions exercées par les nonnes au travail : couture, cuisine, lessive, aide aux personnes âgées. La documentation très précise apporte une véracité, une certaine profondeur au protagonistes, qui ne sont pas de purs silhouettes spirituelles, mais des êtres de chair et de sang, qui existent, souffrent, rient, pleurent. Progressivement, un sentiment de familiarité nous lie aux personnages, très éloignés de nos préoccupations. La circulation de la parole dans une langue aussi familière qu’insolite finit même par toucher, attendrir. L’apport de Camille De Casabianca, fille du cinéaste, alors âgée d’une vingtaine d’années, n’est sans doute pas anodin. Les dialogues, malicieux et souvent drôles, transforment une histoire religieuse classique en une sorte de « teen movie » touché par la grâce mais empreint d’une trivialité jubilatoire bienvenue, constellé de répliques telle que « Je l’aime bien un peu vache sinon c’est la débandade ». Pour un peu, on se croirait chez Dumont. Il émane du film une joie, une innocence évidemment contrebalancées par des moments d’une grande cruauté. La réalité de la situation nous est brutalement rappelée avec l’intervention du médecin choqué par les pratiques internes des sœurs refusant de soigner Thérèse, la laissant à son triste sort, celle d’une martyre toute dévouée à son amour incommensurable pour le fils de Dieu.

Copyright Tamasa

La réussite absolue de ce film magique, véritable tournant dans la carrière d’un cinéaste qui va progressivement abandonner le cinéma narratif pour lequel il ne se sentait pas très bon, n’existerait pas sans la présence magnétique de Catherine Mouchet. A tel point que Cavalier n’aurait sans doute pas réalisé ce film sans cette actrice novice qui semble née pour incarner Thérèse de Lisieux. Sa délicieuse diction, son regard lumineux magnifié par le travail de Rousselot et sa naïveté naturelle nous emportent dès sa première apparition. Revers de la médaille, sa carrière ne décollera pas à la mesure de son talent, l’actrice devenant toutefois l’un des seconds rôles les plus précieux du cinéma français.

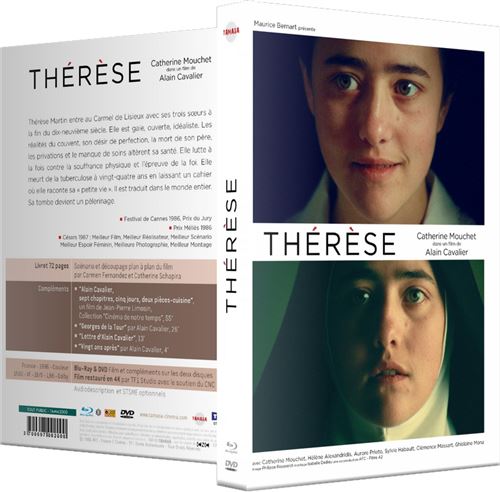

Avant une prochaine sortie – repoussée en salle – le 21 janvier 2021 si tout va bien, le film est désormais disponible depuis le 25 novembre en DVD/Blu ray chez Tamasa, reprenant l’intégralité des bonus précédents de l’édition Arte, mais l’enrichissant d’un livret de 72 pages, scénario et découpage plan à plan du film par Carmen Fernandez et Catherine Schapira.

Bonus :

– “Alain Cavalier, sept chapitres, cinq jours, deux pièces-cuisine”, un film de Jean-Pierre Limosin, Collection “Cinéma de notre temps”, 55‘

– “Georges de la Tour” par Alain Cavalier, 26’

– “Lettre d‘Alain Cavalier”, 13’

– “Vingt ans après” par Alain Cavalier, 4’

– Livret 72 pages, Scénario et découpage plan à plan du film par Carmen Fernandez et Catherine Schapira

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).