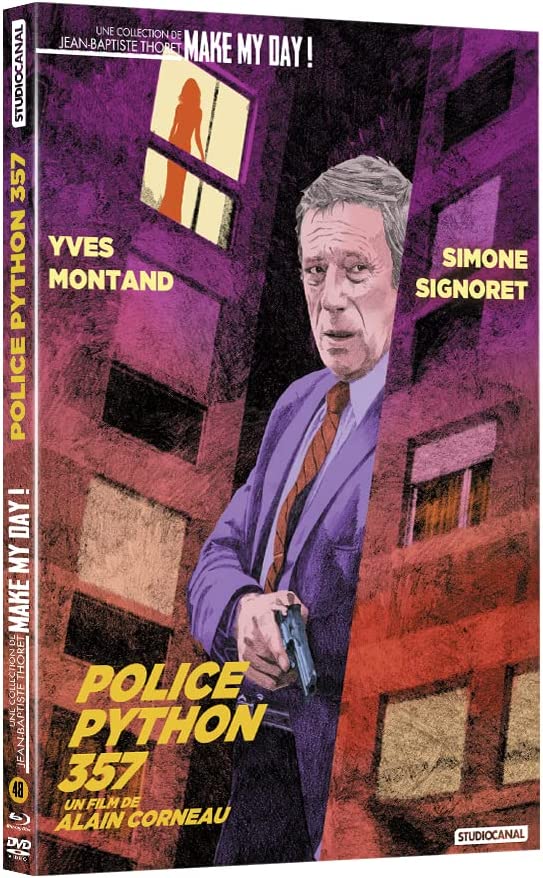

Après avoir œuvré dans l’ombre en tant qu’assistant sur des films tels que L’Aveu de Costa-Gavras ou Ça n’arrive qu’aux autres de Nadine Trintignant, Alain Corneau s’essaie à l’écriture aux côtés de cette dernière en coscénarisant Défense de savoir en 1973. L’année suivante il passe à la réalisation avec l’étrange France société anonyme, dystopie située en 2222 et centrée autour de la figure d’un narcotrafiquant incarné par Michel Bouquet. Suivront plus tard des longs-métrages comme Série noire, Le Choix des armes ou Tous les matins du monde. Des œuvres majeures, célébrées, qui ne semblent pourtant pas avoir inscrit dans l’inconscient collectif le nom de Corneau au panthéon des maîtres français du septième art. Amoureux du cinéma, en particulier américain, et des romans noirs, il s’est essayé au genre à de nombreuses reprises, et ce, jusqu’à son ultime Crime d’amour, remaké par un certain Brian De Palma. En 1976, juste après son coup d’essai remarqué, il décide d’adapter un polar de Kenneth Fearing intitulé The Big Clock. Pour ce faire, il s’adjoint les services de Daniel Boulanger, dialoguiste de Cartouche, L’Homme de Rio, à la plume sur le script du Roi de cœur et La Vie de château, également acteur dans La Mariée était en noir et À bout de souffle. Boulanger et le metteur en scène, qui se retrouveront à l’occasion de La Menace, sont contraints de ne pas livrer une transposition officielle (problème de droits oblige) et décident de transposer l’intrigue du livre dans la France des années 70. On y suit l’inspecteur Marc Ferrot (incarné par Yves Montand), chargé par le commissaire Ganay (François Périer) d’enquêter sur le meurtre de la jeune Sylvia (Stefania Sandrelli), avec qui Ferrot entretenait secrètement une relation. Au cours de l’investigation, le policier va peu à peu devenir le suspect numéro un. Après avoir édité France société anonyme, la collection Make My Day ! dirigée par Jean-Baptiste Thoret pour le compte de Studiocanal, s’est cette fois penché sur le cas de ce Police Python 357 et propose un combo Blu-Ray / DVD en master HD. L’occasion est une nouvelle fois parfaite pour se pencher sur ce polar hybride et essentiel.

Copyright Studiocanal – 2022

Ce qui frappe en premier lieu dans le film, c’est son ancrage dans une réalité purement hexagonale. Bien qu’adaptant librement un roman américain, Corneau et Boulanger ont eu à cœur de dépeindre une France embourbée dans ses contradictions, ses non-dits et sa corruption. Originaire du Loiret, le réalisateur situe l’intrigue dans un Orléans qu’il baigne dans une atmosphère brumeuse et anxiogène, magnifiée par la photo d’Étienne Becker (L’Été meurtrier, Les Chiens, Le Vieux fusil… excusez du peu). Cette province, définie très justement par Jean-Baptiste Thoret dans son introduction, comme chabrolienne, est personnifiée par le couple Ganay (campé par François Périer et Simone Signoret), grands bourgeois qui étouffent secrètement leurs crimes. La récurrence des symboles du catholicisme (églises et cathédrale, statuette de la vierge, référence à des cours de catéchisme…) finissent d’inscrire le récit dans un pays bigot et séculaire, que le cinéaste va opposer à un versant plus moderne. L’appartement de Marc Ferrot se situe au cœur d’un quartier récent, froid, préfiguration de l’environnement déshumanisé de Série noire. L’affrontement allégorique qui se joue entre les deux policiers, dévoile en creux deux facettes d’une même ville, d’un même pays, ici unies par la figure de Sylvia, ironiquement seule étrangère au territoire. L’histoire nationale n’est pas en reste puisqu’un proxénète minable se révèle être un ancien combattant de la France libre. Une manière de faire écho à tout un pan des arcanes de la Résistance, mêlant gangsters et petites combines, déjà grandement évoqué au cinéma. L’identité purement tricolore de l’environnement se répercute sur le traitement du polar sur lequel plane l’ombre tutélaire de Jean-Pierre Melville. Des premiers instants de Police Python 357, entièrement muets, seulement illustrés par des gestes, une routine, à ce plan sur Périer (acteur du Cercle rouge aux côtés de Montand), remettant son chapeau de feutre devant un miroir, hommage probable au Jeff Costello du Samouraï. Comme l’évoque Thoret, Melville est mort en 1973, soit trois ans avant la sortie du long-métrage, le cinéma français est alors à la recherche d’un successeur. Si avec Un Condé, Yves Boisset a pu se positionner comme héritier potentiel, c’est plutôt du côté de Corneau qu’il faut chercher selon le critique.

Copyright Studiocanal – 2022

Le cinéaste partage avec l’auteur de L’Armée des ombres (dans lequel apparaît Simone Signoret), une même fascination pour la culture américaine. Dès son premier film, il souhaitait d’ailleurs porter à l’écran un roman de Jim Thompson (avec Warren Oats dans l’un des rôles principaux) et désirait Jack Palance dans France société anonyme, comme le révèle l’historien Jean Ollé-Laprune dans son interview présente en bonus. The Big Clock, dont est adapté Police Python 357, a d’ailleurs déjà été transposé par John Farrow (La Grande horloge, qui situe l’action dans le monde du journalisme) et le sera plus tard par Roger Donaldson (Sens unique, prenant quant à lui pour toile de fond, la politique). Ici, entre une intrigue centrée autour d’un faux coupable (hommage aux thématiques d’Alfred Hitchcock), et la tenue de Ferrot, inspirée de celle de Clint Eastwood dans Magnum Force, l’amour d’Alain Corneau pour le cinéma hollywoodien est palpable à chaque image. Il fait montre d’un sens du spectaculaire (le final dantesque) et d’une efficacité narrative qui se ressent, entre autres, à travers les scènes d’interrogatoire en parallèle, où l’étau se resserre autour du héros. Assuré par Marie-Josèphe Yoyotte (Les Quatre Cents Coups, Léon Morin, prêtre), lauréate d’un César à cette occasion, le montage apporte un dynamisme et une énergie qui contrebalancent la mélancolie de l’ensemble. Pourtant, au détour d’un plan, le metteur en scène s’amuse à mêler les opposés, à confronter son décorum yankee à des éléments typiquement franchouillards. Dans un bar, les mots Palm Beach s’écrivent en lettres de néon sur un juke-box qui diffuse un air d’accordéon pendant que les clients mangent une choucroute et boivent du Ricard. Une manière de tordre le cou à de potentielles accusations d’américanisation toc. La cinéphilie de l’auteur dépasse d’ailleurs les frontières des États-Unis. Si par la suite, Corneau a prouvé sa fascination pour le polar asiatique, en témoigne son remake du Deuxième souffle (Melville encore et toujours), c’est du côté de l’Italie qu’il puise ici une part de son inspiration. La séquence de meurtre filmée en contre-plongée au grand angle, fait écho aux gimmicks du giallo, et la montre à gousset renfermant une photo ne peut que rappeler au souvenir d’Et pour quelques dollars de plus… La musique assez discrète et strictement diégétique signée Georges Delerue (qui vient d’enchaîner les bandes originales de Chacal, Le Jour du dauphin et L’Important c’est d’aimer), instaure une ambiance horrifique, presque ésotérique. Une force supérieure pèse sur ces personnages, une fatalité que nul ne peut fuir. Même si son postulat de départ est différent, difficile de ne pas penser à Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon à la vue de ce policier qui tente par tous les moyens de cacher les preuves de sa supposée culpabilité. Une image en particulier ravive le spectre du thriller d’Elio Petri. Ferrot y fait face à son portrait-robot projeté sur un mur du commissariat, vision semblable à celle inoubliable de Gian Maria Volonté debout au milieu d’agrandissement de ses propres empreintes digitales trouvées sur les lieux du crime.

Copyright Studiocanal – 2022

La multiplicité des influences aboutit à un film hybride, presque disparate, qui arrive néanmoins à maintenir un tout cohérent. Cette quête d’identité se répercute sur les personnages. Le protagoniste est ainsi défini par de simples objets. Les premiers (gros) plans dévoilent pêle-mêle, un revolver, un verre de lait, des fusils, un œuf. Autant d’éléments qui composent son quotidien, par ailleurs assez austère. Ce dernier passe son temps à nettoyer son arme (un modèle de Magnum qui donne son titre au long-métrage), s’entraîner au tir et fabriquer ses propres balles. La violence banalisée par sa profession pénètre son domicile. L’établi où il stocke ses munitions est contigu à un lit spartiate. Il dort, mange et poursuit son investigation depuis la même pièce. L’intimité n’a que peu de place, seul compte sa vocation. Organisé, méthodique, le dérèglement de son univers par Sylvia, que ce soit volontairement ou tragiquement, n’en sera que plus traumatisant pour lui. Peu à peu, insidieusement, la jeune femme (campée par Sandra Sandrelli, déjà vue dans Le Conformiste et Nous nous sommes tant aimés) bouleverse ses habitudes, en témoigne la séquence où elle lui achète un nouveau stylo. Elle est la source de mystère, de trouble, comme l’évoque le parallèle entre une photo d’elle posant en odalisque et un tableau symboliste de Gustave Moreau. L’inspecteur et la photographe partagent un passé commun, celui d’orphelins issus de l’Assistance publique. Une méconnaissance de leurs origines qui les rapproche et illustre l’incertitude dans laquelle se trouvait le polar français après la mort de Melville. Il est étonnant de constater que malgré l’influence des thrillers de Corneau, et leur triomphe critique, celui-ci n’ait pas réellement d’héritier revendiqué, comme le souligne Ollé-Laprune. Pour les personnages comme pour le cinéaste, tout n’est qu’affaire de construction à travers des tropes, des gadgets. L’enquête elle-même ne peut avancer que par la découverte de différents effets personnels dissimulés dans l’appartement de la photographe, dans un fétichisme quasi-nolannien. À l’inverse, la destruction des objets chers au héros, sert autant à faire disparaître des preuves qu’à dissoudre, de facto, sa propre identité. Climax de cette logique, sa défiguration au vitriol, dans une ambiance fantastique et gothique, comme perte définitive de toute distinction, de tout particularisme.

Copyright Studiocanal – 2022

Cette approche abstraite et thématique ne saurait rendre totalement justice à une œuvre aussi dense et fascinante que Police Python 357. Sa plus grande force réside dans son incarnation et en premier lieu, dans la réunion à l’écran du couple Simone Signoret / Yves Montand. Deux légendes du cinéma qu’Alain Corneau unit symboliquement lors d’un superbe cut entre leurs silhouettes cadrées de dos. La première, qui vient de tourner dans Le Chat et Les Granges brûlées, incarne un personnage pivot qui voit tout, sait tout, sans jamais agir. Le second, qui est au cœur de l’une des étapes les plus passionnantes de sa carrière (État de siège, Vincent, François, Paul… et les autres ou Le Sauvage sont sortis les années précédentes) campe une figure mystérieuse et taiseuse que le réalisateur introduit comme un antagoniste ganté de cuir dont le visage n’est révélé que lorsque son nom est prononcé. Jean Ollé-Laprune reconnaît d’ailleurs que seul le duo intéresse le cinéaste, les autres personnages relevant plus de l’archétype. Impotente, Thérèse Ganay peut se lire comme un miroir tendu à la face du spectateur assistant aux horreurs commises par le commissaire sans pouvoir intervenir. Elle déclare d’ailleurs, désabusée « Des fois je pense à Dieu, et je me dis Dieu est immobile. Il a bien raison ». Cette impuissance vis à vis des tromperies de son époux agit comme un reflet de sa vie privée, tant les diverses aventures du coureur de jupons qu’était Montand ne sont alors plus un secret pour personne. Se dessine en creux un portrait touchant de femme trompée, capable du pire pour sauver les apparences de son foyer, comme lors de cet échange avec son mari qui vient confesser le meurtre de sa maîtresse dans un plaintif « Elle est morte », auquel elle répond un froid « Ferme la porte », craignant seulement que les voisins apprennent la nouvelle. Tout au long du film, Corneau va, en outre, tenter de déconstruire la mythologie melvillienne. Il donne à voir un être qui s’humanise peu à peu, profondément amoureux, jusqu’à transformer le récit en une véritable romance entre le flic blasé et la radieuse photographe. Le metteur en scène filme longuement son héros en train de pleurer la mort de celle qu’il aime, inconsolable. Montand et Périer se retrouvent dévirilisés, tous les deux à la merci de leur passion pour une même femme, ou dépendant de la poigne d’une épouse. Ménard (Mathieu Carrière), second de Ferrot, est même présenté comme un père attentionné, loin de la machine professionnelle chère au polar. Ollé-Laprune parle du metteur en scène comme d’un contrebandier qui se sert du genre pour y injecter ses thèmes, telle l’incommunicabilité, notamment à travers une superbe séquence muette au téléphone, reprise quasiment telle quelle par Martin Scorsese dans Les Infiltrés. L’auteur de Fort Saganne en profite également pour offrir quelques respirations amusantes à son récit, à l’instar de ce plan d’une voiture embuée par les ébats de deux amants alors que la forme d’une église domine le cadre, ou ce passage où Ferrot libère des cochons destinés à l’abattoir. Immense thriller, réinvention des codes instaurés par Jean-Pierre Melville autant qu’hommage érudit, Police Python 357 est surtout une œuvre d’une profonde mélancolie comme le prouve l’omniprésence de montres et de réveils, référence au titre du roman original, qui renvoie à la menace du temps assassin. Hanté par les fantômes d’un certain cinéma et habité par des acteurs en état de grâce, le long-métrage demeure l’un des plus grands moments du polar français.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

carter69

Enquete d’un citoyen au dessus de tout soupçon d’Elio Petri, et non de Pietro Germi.

Jean-François DICKELI

AuthorTout à fait, merci de me l’avoir signalé. L’erreur est corrigée 😉