« Je fais des contes moraux dans le cadre du cinéma de divertissement. » Alain Jessua

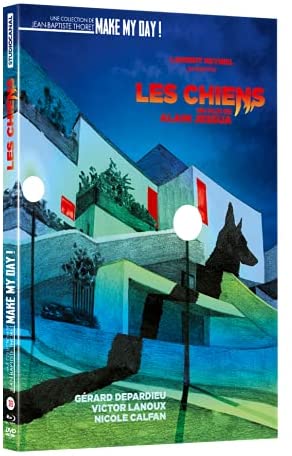

1974, alors que les Trente Glorieuses viennent de s’achever, la France élit son nouveau président de la République en la personne de Valérie Giscard d’Estaing. Souhaitant rompre avec la tradition de la droite gaulliste, ce dernier met en place, entre autres, une politique ultra libérale, multiplie les mesures d’austérité et encourage le retour volontaire des immigrés dans leur pays d’origine. Le cinéma s’empare de tous ces bouleversements sociétaux et le paysage filmique entre alors dans une période faste pour les œuvres frondeuses et engagées. De nombreux réalisateurs dressent un portrait peu reluisant de l’hexagone et de ses habitants : Yves Boisset (Dupont Lajoie), Serge Leroy (La Traque) ou encore Joël Seria (…Comme la lune a quasiment défini la figure du « beauf »). Figure plus discrète, moins célébrée, Alain Jessua a pourtant grandement contribué à l’essor de films à la fois contestataires et grand public. Après avoir signé deux longs-métrages avec la superstar Alain Delon, Traitement de choc (le seul succès public de sa carrière) et Armaguedon, le cinéaste, alors en plein enregistrement de la bande originale de ce dernier à Milan, prend conscience que beaucoup d’Italiens adoptent des molosses afin de se protéger. En compagnie du scénariste André Ruellan (fidèle collaborateur de Jean-Pierre Mocky, à l’écriture sur L’Ibis rouge, Grabuge, ou Noir comme le souvenir), qu’il retrouvera à l’occasion de Paradis pour tous en 1982, il signe le script des Chiens. La collection Make My Day ! de Studiocanal, qui avait déjà mis le réalisateur à l’honneur en éditant le chabrolien En toute innocence, propose un combo Blu-Ray / DVD de celui-ci. On y suit l’étrange enquête d’Henri Ferret (Victor Lanoux), médecin parisien tout juste débarqué en banlieue, que nombre de voisins viennent consulter pour des morsures causées par leur animal de compagnie. Effrayés par l’insécurité grimpante, ils suivent les directives d’un mystérieux et charismatique éleveur, Morel (Gérard Depardieu)…

(© copyright Studio Canal)

Titre hautement évocateur, Les Chiens recèle différents sens. Il désigne tout d’abord les canidés, ici centraux, créatures vectrices de chaos alors qu’elles sont censées ramener l’ordre dans la ville. Prenant de plus en plus de place dans la vie de leurs propriétaires, ils deviennent jaloux et possessifs. En cela, l’aveu d’un patient de Ferret est significatif : menacé par son berger allemand, il ne peut plus toucher sa femme, comme tenu à l’écart du lit conjugal. Il évoque ainsi le personnage d’Alain dans Paradis pour tous, interprété par Patrick Dewaere, qui observe, impuissant et apathique, son épouse le tromper sous ses yeux. Sans basculer clairement dans une relation charnelle, les chiens entretiennent néanmoins des rapports plus qu’ambigus avec leurs maîtresses. Ainsi, une incroyable séquence de dressage voit Élisabeth (Nicole Calfan), cadrée en gros plan entrecoupé d’inserts sur des mâchoires menaçantes, au bord de l’orgasme alors qu’elle donne des ordres de plus en plus agressifs. L’humanité s’efface alors au profit de la pure bestialité et les animaux deviennent le révélateur des instincts violents qui prennent l’ascendant sur toute forme de civilisation, marquant un retour à un état primitif, pulsionnel. Ils ne sont pourtant que des « bras armés » et se révèlent au final, de simples victimes expiatoires et cathartiques (l’image d’une crucifixion est en ce sens on ne peut plus parlante). Simples exécutants, ils obéissent aux ordres de personnes frustrées, terrifiées, rendues dangereuses, et elles-mêmes manipulées par une sorte de gourou : Morel, qui joue sur leurs craintes, leurs affects, leurs émotions. Archétype du leader charismatique, il renvoie à d’autres personnages de la filmographie d’Alain Jessua tels que les docteurs Valois (Paradis pour tous) et Devilers (Traitement de choc), voire d’Armaguedon dans le film du même nom. Pourtant, l’une des forces du long-métrage est de faire de l’éleveur une figure vulnérable, aidé en cela par l’interprétation toute en sensibilité de Depardieu. Le comédien, au générique de Buffet froid et Le Grand embouteillage la même année, d’abord réticent, accepta finalement le rôle, qu’il considéra comme un exorcisme, après avoir été lui-même mordu jusqu’au sang. Son amour pour ses bêtes est véritable, comme le révèle une scène très tendre, au bord d’un ruisseau, éclairée par la superbe photo d’Étienne Becker, chef op du Vieux fusil. A contrario, lorsqu’il apparaît pour la première fois, c’est dans une relecture symbolique du Petit Chaperon rouge, dans laquelle il devient le grand méchant loup.

(© copyright Studio Canal)

Là se situe le deuxième niveau de lecture du titre. Grossiers, machistes et violents, les hommes sont dépeints tels des obsédés, n’hésitant pas à draguer lourdement, à partager des photos de leur compagne nue, sans leur accord, voire pire. Si la psychose des habitants les pousse à commettre le pire, le danger est pourtant bien réel, en témoigne cette silhouette qui suit les femmes sur des parkings la nuit. Dans son interview présente en bonus, Calfan déclare que son personnage devient agresseur car personne ne la croit lorsqu’elle confesse avoir été violée. Cette approche très moderne de l’importance accordée aux victimes de crimes sexuels joue probablement beaucoup dans l’affection qu’elle porte à ce rôle, pour lequel elle refusa un James Bond. Le sexe est ainsi dépeint comme une injonction, une obligation sociétale (tout comme la jeunesse dans Traitement de choc, ou le bonheur dans Paradis pour tous), les femmes devenant des proies dont le consentement importe peu. La pulsion se mêle au capitalisme pour faire du corps un bien de consommation comme un autre, entraînant des frustrations qui peuvent mener au pire. L’ennemi n’est alors plus une menace extérieure (les travailleurs immigrés pointés du doigt) mais un instinct non réfréné qui se loge au sein de chaque habitant, apparemment bien sous tous rapports.

(© copyright Studio Canal)

Grande thématique du cinéma de Jessua, l’obsession d’une société hygiéniste et sûre, désirant le « bien commun » quitte à mettre de côté toute liberté individuelle, est au centre du film. Au détour d’une séquence, les aboiements couvrent un discours d’appel au calme rendu inaudible. Le débat n’est plus possible, dès lors que les « bêtes » (métaphoriques ou concrètes) ont parlé. Un dialogue est en ce sens éloquent, lorsque Élisabeth dit à Morel que ses chiens sont bien élevés, ce dernier lui répond « dressés mademoiselle, mais c’est la même chose, non ? ». Ainsi, pour lutter contre la délinquance, les gens auraient besoin d’être matés et non éduqués ou responsabilisés. La lutte contre la criminalité n’est qu’un début, et la communauté en vient à faire la chasse au moindre danger, évoquant même l’idée de supprimer les voitures afin d’éviter les accidents. Le médecin campé par Jacques Dutronc dans Paradis pour tous, désire éliminer tout sentiment négatif, rendant ses patients amorphes, vidés de leur « pulsion de vie », à défaut de leur apporter le bonheur véritable; le docteur Devilers a pour ambition d’abolir la vieillesse, la décrépitude, grâce à l’exploitation des plus faibles. Morel compte quant à lui annihiler toute violence (causée, entre autres, par les inégalités sociales) en combattant le feu par le feu, par la pure animalité, sans pour autant s’aliéner l’opinion publique et les représentants de la loi. Les médias (autre cible habituelle du cinéaste) colportent une image positive de cette ville apaisée à travers un reportage très orienté (le journaliste est d’ailleurs interprété par le réalisateur lui-même). À l’autre bout du spectre, opposé aux petits bourgeois armés de leurs compagnons à quatre pattes, se trouvent des jeunes, dénigrés car trop bruyants, des travailleurs immigrés, employés de la décharge publique, renvoyant aux serviteurs étrangers de Traitement de choc). En voulant annihiler la peur, la population a donné naissance à une résistance, une alliance des laissés-pour-compte. Dans son introduction, Jean-Baptiste Thoret évoque le metteur en scène comme un cinéaste de la marge. Désignation on ne peut plus sensée pour celui qui s’est probablement projeté en Ferret, qui quitte son statut de privilégié pour rejoindre le camp des « hors-système ». Climax de cet engagement, la séquence où, assis devant un feu, il écoute une légende ancestrale qui se mêle aux terribles visions d’un flash back, fait montre d’une vraie puissance évocatrice des images, doublée d’une acuité certaine de son propos. L’auteur offre même une approche visionnaire, presque prophétique. Si la tentative de suicide du personnage de Patrick Dewaere dans son film suivant, préfigurera malheureusement la mort du comédien durant la phase de montage, l’idée d’une ville débarrassée de toute négativité, dévoilant un calme et un bonheur de façade sera rattrapé par la réalité, car le tournage s’est déroulé dans une banlieue alors en construction dont le nom n’est autre que Marne-la-Vallée.

(© copyright Studio Canal)

Alors à peine sortie de terre au moment de la production, la cité accueillera une dizaine d’années plus tard, Disneyland Paris (Euro Disney dans un premier temps), symbole même de la société rêvée, féerique et aseptisée, paradis de façade où le mal n’a pas sa place. Encore en pleine construction, Thoret la désigne comme un mélange inquiétant de « ville fantôme et de ville témoin ». Dès les plans d’introduction, elle est présentée via ses bâtiments en chantier et une décharge, unique salut pour les prolétaires. L’une des forces des Chiens est de révéler peu à peu son mystère à travers les yeux d’un nouvel habitant, Henri Ferret. Il est interprété par Victor Lanoux, tout juste sorti du carton du diptyque Un Éléphant ça trompe énormément / Nous irons tous au paradis, et qui était familier d’un cinéma engagé puisqu’il jouait dans Dupont Lajoie en 1975. Le médecin découvre dans un premier temps la misère derrière des façades colorées, puis l’ennuie qui gagne les habitants. L’un d’eux, pourtant aisé, lui dit qu’il n’y a rien à y faire (préfigurant le travailleur urbain dépressif de Paradis pour tous) alors qu’une barmaid déclare que la milice passe à l’action car « ça les distrait ». Le centre névralgique de Marne-la-Vallée est cette grande et triste zone commerciale grise où se dressent un supermarché (sorte d’agora moderne où tous se croisent, discutent, débattent) et une boîte de nuit ironiquement nommée L’Apocalypse. La communauté se compose d’une galerie de personnages secondaires, parmi lesquels une toute jeune Fanny Ardant dans l’un de ses tout premiers rôles au cinéma, et démontre le talent d’Alain Jessua pour la direction d’acteurs. Ce dernier attaque de front une bourgeoisie mortifère et renfermée sur elle-même, protégeant ses intérêts à tout prix, pas si éloigné d’un Claude Chabrol auquel il rendra hommage dans En toute innocence. Cette petite population réunie autour des notables et de figures locales, relève presque de la société secrète qui se donne pour mission de « nettoyer » son environnement, dépeignant la même dérive sécuritaire née dans une bourgade tranquille que celle moquée dans l’hilarant Hot Fuzz. Philippe Rouyer dans son entretien disponible dans les suppléments parle de la relation du réalisateur avec le genre. Prenant racine dans un cinéma purement français (thématiques sociétales, grandes stars hexagonales des années 70), il aborde différents mythes du fantastique (les vampires dans Traitement de choc, les zombies dans Paradis pour tous, ici une relecture de L’Invasion des profanateurs de sépulture). Une frontière très fine entre ancrage dans une réalité nationale et références plutôt anglo-saxonnes, que l’auteur a allègrement franchi dans Frankenstein 90 et Les Couleurs du diable (beaucoup plus bis, et eux aussi inspirés de figures majeures de l’horreur), sans réellement de succès selon les dires du journaliste. Grand suspens politique, Les Chiens mérite donc d’être redécouvert, et son auteur, d’être enfin reconnu comme le cinéaste essentiel et nécessaire qu’il fut.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studio Canal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Régine Magné

Voici une critique intelligente, qui a compris le film, analyse toute sa substance et le replace dans l’œuvre d’Alain Jessua.

Jean-François DICKELI

AuthorMerci beaucoup pour votre compliment.