Il paraît presque impensable qu’Albert Finney n’ait réalisé pour le cinéma que cet unique et formidable Charlie Bubbles (1). Autoportrait en creux, dérive douce-amère, road movie, fable sociale, Charlie Bubbles reste avant tout un objet précieux, dans lequel l’acteur britannique, égérie du free cinéma, révèle une facette inconnue, une sensibilité à fleur de peau empreinte de dérision, d’autodérision, d’une immense empathie et d’une capacité à courtiser l’onirisme. Difficile de ne pas lire dans le parcours de cet écrivain celui de l’acteur britannique. Pris dans la spirale du succès, Charlie a perdu de vue l’essentiel, aveugle. Il s’aperçoit de son inappétence pour l’écriture, de la disparition du goût à la vie ; et peut-être s’évanouit son appartenance même à l’univers.

Il ne reste plus à cet écrivain divorcé qui remet toujours à plus tard sa visite à son jeune fils que la vue d’une ligne de fuite, l’échappée vers l’ailleurs, vers la terre natale, qui fera office de reconnexion, reprise de contact avec le pouls de son pays, celui de sa classe d’origine qu’il a reniée. Ressentir son propre cœur battre c’est peut-être ce qui attend Charlie. Et parce que le retour vers l’enfant, devient retour vers l’enfance, cette évasion qui le rallie, la réalité sociale constitue paradoxalement une trouée vers les contrées de l’imaginaire. Et si le beau sommeillait dans les choses les plus prosaïques ? Avec son ton décalé, volontiers absurde, Charlie Bubbles laisse d’abord présager une légèreté nonsensique quelque peu satirique qui est un parfait leurre à l’instar de son ouverture, parfaite synthèse de la vision du cinéaste et de sa scénariste Shelagh Delaney (également auteur du scénario de A Taste of Honey de Tony Richardson) du milieu de l’édition – et probablement du cinéma : en rendez-vous avec son agent et son comptable, Charlie laisse leur logorrhée sur la rentabilité et le budget se déverser et ne l’entend plus. L’oreille distraite le porte vers un vieil ami avec lequel il va s’amuser avec la nourriture dans ce restau chic, devant les clients médusés mais polis : c’est tout de même un écrivain connu !

Au-delà de sa drôlerie, Charlie Bubbles exprime la dépression douce d’un homme qui ne sourit plus, somnolent, étranger à ce qu’il est devenu, qui vomit les privilèges dont il a profité. Tel un présage, un appel, une séquence dans un pub vient casser l’ambiance de restau chic, avec les humbles tout autour, les visages émaciés, marqués par le destin, de ceux qui boivent. Son ami éméché lui dit :

C’est un bel endroit, n’est-ce pas? Pas de chichi ici. Ne faites pas venir ici les comptables de l’agence. Regardez ces visages. Vous ne les verrez pas assis à l’étage dans votre petite tour d’ivoire, tapant sur votre machine à écrire. Vous êtes coupé de la vie de cette façon.

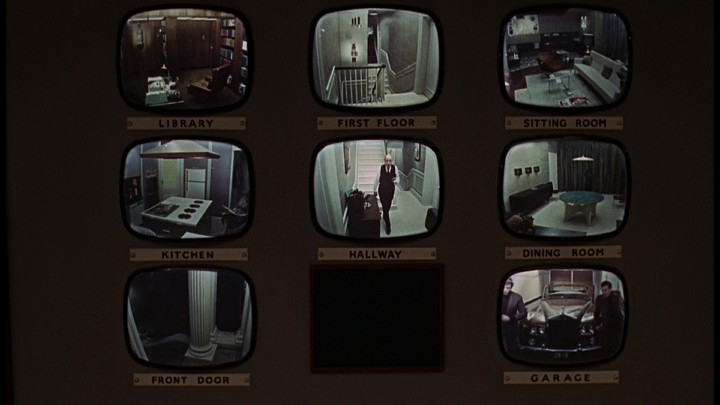

D’emblée Finney traduit l’aliénation dans laquelle est tombée son héros, une mécanique que vient appuyer cette scène de palmesque avant l’heure où l’on observe déambuler les personnages de l’immeuble où travaille Charlie à travers les moniteurs de télésurveillance. Vision quasi vaudevillesque d’ouverture et de fermeture de portes qui appuie sur l’aspect mécanique, aseptisé de l’existence du héros. On regarde les individus monter les escaliers pour rentrer dans une pièce et l’on se surprend à guetter dans quel écran on les verra réapparaître.

Pas ouvertement politique, mais toujours clairvoyant, Charlie Bubbles est une déambulation mélancolique où le parcours spatial se fait voyage intime, et mène vers une reprise de conscience des rapports de classe. Une forme d’antidote contre l’amnésie. Le paysage se calque sur la perception qu’en a Charlie, perdu en lui-même, impassible, indifférent à ces jours qui défilent inlassablement, d’où cette sensation de flottement permanent. Le monde se déréalise, pris dans le dérèglement du héros. La dérive nocturne sur la route occasionne d’étranges rencontres dans les stations essence, des inconnus qui voudraient des autographes, ou des connaissances, comme si tous s’étaient donné le mot pour sortir lorsque le soleil est couché. Un jeune homme qui construit des ascenseurs et veut une dédicace pour sa petite amie, une famille bourgeoise, avec une enfant aussi mutique que son immense poupée habillée comme elle, presque son double, accompagnée de sa mère fort apprêtée qui n’a que le luxe à la bouche : le luxe dans un café d’autoroute. Ces moments improbables ouvrent sur une galerie d’ombres, une faune noctambule pas très loin de celle de Tobby Dammit de Fellini lorsqu’il croquait Hollywood à sa manière. Et si, justement, Charlie était de plus en plus détaché, semblable à Tobby joué par Terence Stamp, hanté, déjà un pied dans la tombe ? Les couleurs vives des enseignes publicitaires éclatent dans le noir, éblouissant le conducteur à moitié endormi. La mise en scène subtile de Finney crée ce sentiment de frontière qu’est l’inquiétante étrangeté. Les voitures passent et les visages devenus inquiétants observent furtivement à travers les vitres. Fabuleux contraste visuel aux frontières du surréalisme, dans sa Rolls Royce, Charlie traverse l’Angleterre ouvrière et industrialisée, Angleterre du chômage et des mines, une Angleterre aux allures post apocalyptiques.

- Capture blu-ray © Powerhouse films

- Capture blu-ray © Powerhouse films

Albert Finney souligne cette scission entre le Nord et le Sud de la Grande-Bretagne tels deux pays distincts, au point que le passage vers le Nord ouvre sur une autre dimension ; à la faveur de la nuit il est arrivé de l’autre côté : en terrain populaire, pauvre, défavorisé. A la manière de la malédiction des contes, l’âme vide de Charlie semble avoir contaminé cette terre désormais abandonnée. Au-delà du constat cinglant d’un fossé entre les classes, Finney capte la beauté du champ de ruines des maisons ouvrières, dans une attitude où causticité et chagrin se mêlent au romantisme. « Comme c’est beau », s’exclame naïvement la petite secrétaire jouée par Liza Minelli, se promenant dans un décor aux allures de décharge, parmi les briques et les détritus, regardant le paysage désolé et les cheminées d’usine. Oui, Finney en saisit la beauté, loin des paillettes et du luxe de la ville. Il poursuivra son périple dans le Derbyshire où habite sa femme, vers la campagne. Plus son parcours progresse, plus le paysage s’apaise.

Tous les personnages secondaires sont splendidement composés, en particulier Eliza et Lottie, deux femmes, altruistes, aux antipodes l’une de l’autre, qui accompagnent le héros chacune à leur manière et le soutiennent. L’écriture de Shelagh Delaney n’est probablement pas étrangère à la justesse et la profondeur des regards féminins qui traversent le film. On n’a jamais vu Liza Minnelli aussi touchante, naïve, une Eliza à l’allure féérique fascinante, amoureuse discrète mais prenant les devants.

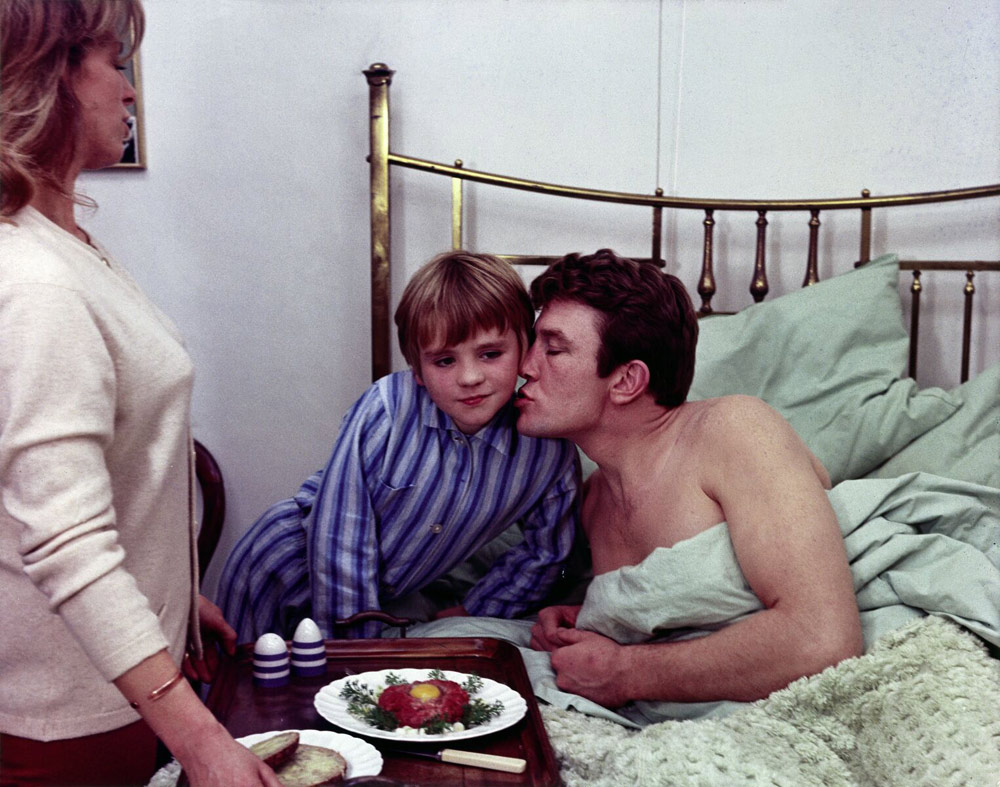

Albert Finney retrouvera Billie Whitelaw sur le polar Gumshoe, premier long métrage de Stephen Frears, ici assistant réalisateur. Elle est extraordinaire. La muse de Samuel Beckett dont nous pourrions écrire des pages d’éloges tant elle est aussi impressionnante en bourgeoise décadente (Leo The Last), en nurse maléfique (La Malédiction) qu’ici en Lottie, mère divorcée, pleine de dignité et trahissant bien l’amour qu’elle porte encore au père de son fils, qui restera orgueilleusement silencieux. Tout passe par son visage à la fois défait et plein d’énergie. Cette relation brille de générosité malgré la rancœur la douleur qui continue de l’étreindre. Albert Finney sait aussi installer un charnel délicat lorsqu’il découvre la peau de ses acteurs, la vraie, la naturelle.

- © Powerhouse films

- © Powerhouse films

Évidemment, l’influence du free cinéma – son essence contestataire et documentaire – auquel l’acteur a tant apporté, est indéniable (Karel Reisz, Tony Richardson, Lindsay Anderson), mais Albert Finney aime aussi s’en détacher. En cela, Charlie Bubbles annonce la fusion du social et du fantasque de Leo The Last (1970). John Boorman reprend cette idée d’inégalités et de barrières qui opposent les classes. Leo le privilégié observe les oiseaux par sa longue vue, découvre la pauvreté des noirs ; quant à Charlie, même lorsqu’il va assister à un match de foot, enfermé dans sa loge V.I.P, une vitre le sépare encore du peuple. Outre la présence de Billie Whitelaw, il partage avec Leo The last son directeur photo. Chez Boorman et Finney, qu’il s’agisse du ghetto londonien ou des quartiers ouvriers de Manchester, Peter Suschitzky excelle à plonger la ville dans une atmosphère presque fantastique, spectrale, enfumée, aux teintes crépusculaires, dominées par le gris et la brique et la terre.

Charlie Bubbles est un régal de dérive un peu somnambule, de glissement vers la rêverie, qui n’oublie jamais pourtant d’être en prise avec le réel, l’histoire d’un réapprivoisement de l’harmonie. A la gloire de l’humilité et de l’humanité.

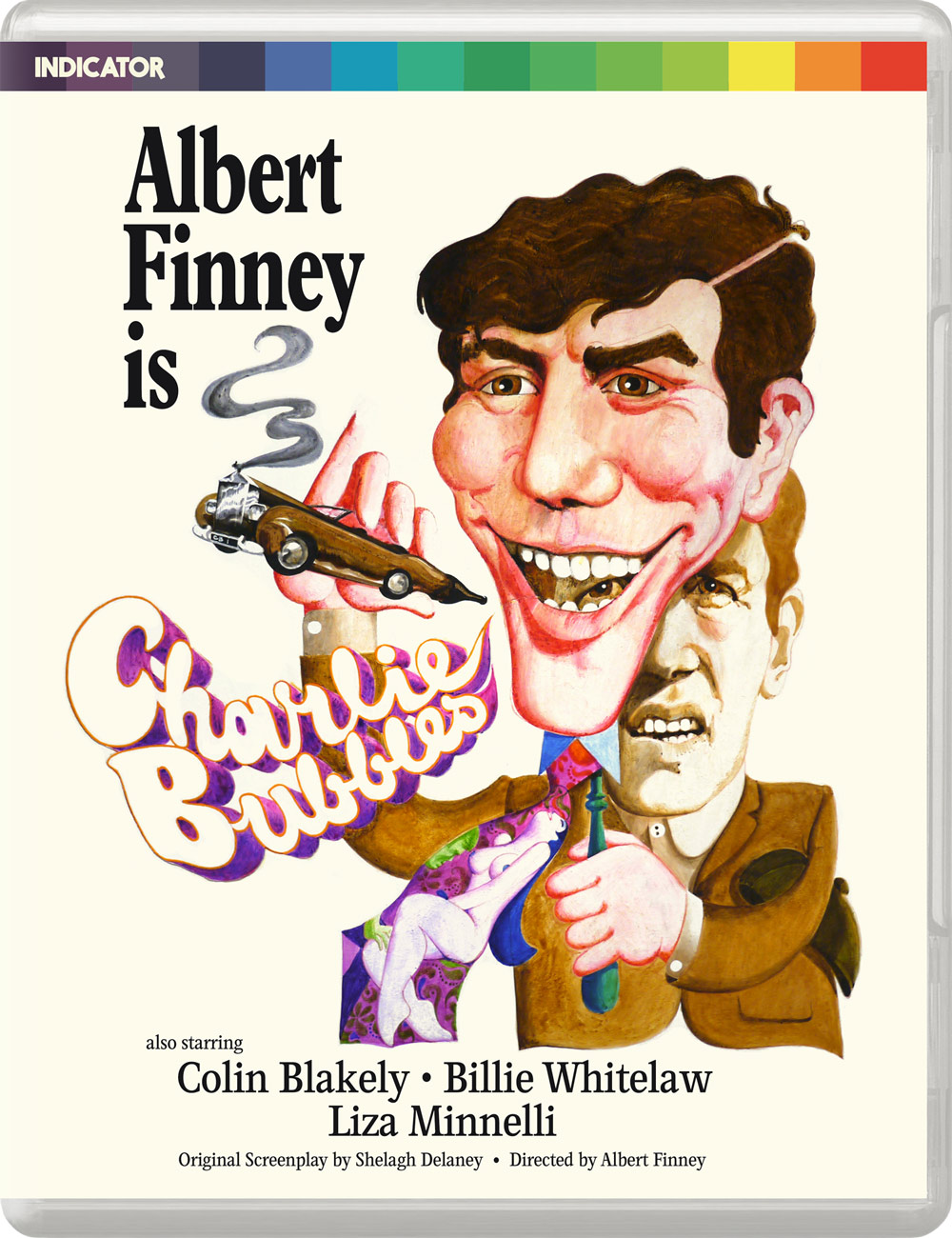

Technique et suppléments : la copie restaurée proposée par Powerhouse immerge littéralement dans la photo de Peter Suschitzky et nous glissons progressivement dans l’irréalité sans nous en apercevoir. Le commentaire audio des historiens Thirza Wakefield et Melanie Williams est très éclairant. Dans « A Very Personal Film » (2018, 3 mins) et « Off the Cuff » (2018, 9 mins), le producteur Michael Medwin et le premier assistant directeur Terence A Clegg se souviennent de l’expérience Charlie Bubbles. On est évidemment enchanté de voir également s’exprimer Peter Suschitzky (« Down to Earth », 2018, 9 mins) sur sa collaboration avec Albert Finney. De même Misha Donat explique comment il a composé la très belle musique du film. Concernant la distribution, Susan Engel (« Motorway Café Society », 2018, 9 mins) et Timothy Garland (« Finney and Football », 2018, 17 mins) évoquent leur rôle respectif : celui de la nurse de la petite fille à la poupée pour l’une et du fils de Charlie pour l’autre. Le critique Danny Leigh propose dans « To Shape the Country » (2018, 5 mins) un court point de vue critique sur le film. « Another World » (2018, 22 mins), quant à lui constitue peut-être le plus intéressant de ces suppléments : John Harding, auteur de Sweetly Sings Delaney: A Study of Shelagh Delaney’s Work 1958–68 explore la carrière de la dramaturge et écrivain et son travail avec Albert Finney. Enfin, un petit document exceptionnel d’archive muet présente des tests caméras supervisés par Stephen Frears. Les traditionnelles galeries photo et bande annonces viennent terminer le programme. Comme d’habitude, l’excellent livret présente un tas de documents et d’informations intéressantes : une analyse de Thirza Wakefield, un émouvant texte de Charlotte Delaney sur sa mère et Charlie Bubbles, des témoignages d’Albert Finney et Liza Minnelli contemporains au film et des morceaux choisis de la réception critique de l’époque. Perle du cinéma britannique de la fin des années 60, Charlie Bubbles risque d’être une sacrée surprise pour ceux qui le découvriront pour la première fois. J’en faisais partie.

——————–

- Il réalisera « The Biko Inquest » pour la télé en 1984, s’intéressant à l’assassinat du journaliste noir Steve Biko sous l’apartheid en Afrique du Sud.

Combo Blu-Ray / DVD édité par Powerhouse films

Les films possèdent des sous-titres en anglais uniquement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).