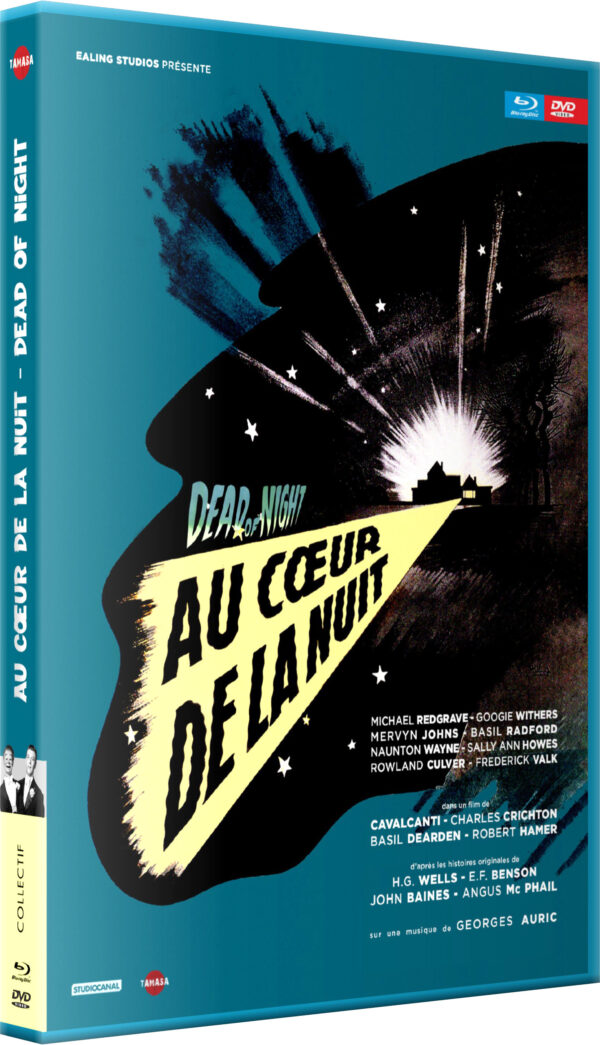

Si la Hammer demeure pour le grand public le jalon essentiel de l’horreur britannique, définissant le genre et ses codes pour plusieurs décennies, il serait injuste d’exclure une autre compagnie, plus inattendue, de cette équation. Ealing Studios, un nom synonyme de comédies noires, subtiles et typiquement british telles que Tueurs de dames, Whisky à gogo !… Pourtant, avant de se lancer dans l’humour avec le brio qu’on lui connaît en finançant Hue and Cry en 1947, la firme présidée par Michael Balcon était surtout spécialisée dans les drames réalistes (Went the Day Well ?) ou les documentaires, centrés sur le conflit armé qui faisait alors rage et promouvant l’effort de guerre. En 1945, alors que le Royaume-Uni n’a engendré que peu de longs-métrages d’épouvante (The Ghoul avec Boris Karloff sorti en 33, fait presque figure d’anomalie) et que la censure locale demeure frileuse, le producteur décide de s’entourer des talents maison, et de se lancer dans le cinéma fantastique. Au cœur de la nuit réunit donc quatre réalisateurs : Alberto Cavalcanti (Champagne Charlie), Charles Crichton (De l’or en barre et, bien plus tard, Un Poisson nommé Wanda), Basil Dearden (L’Auberge fantôme, Khartoum) et Robert Hamer (Noblesse oblige). Au script, John Baines et Angus MacPhail (collaborateur d’Alfred Hitchcock sur La Maison du docteur Edwardes et Le Faux coupable) adaptent des histoires d’Edward Frederic Benson ou H.G. Welles, aidés par le dialoguiste T.E.B. Clarke (Inspecteur de service de John Ford), soit la fine fleur des scénaristes Ealing. Dead of Night se présente donc comme un film à sketchs qui suit l’architecte Walter Craig (Mervyn Johns) se rendant chez Eliott Foley (Roland Culver), pour discuter des aménagements de son cottage. Arrivé sur place, il découvre avec stupeur que la maison comme ses occupants du week-end sont ceux-là mêmes qui hantent ses nuits de façon récurrente… Excellente initiative que celle de Tamasa qui édite cette œuvre culte dans un superbe digipack comprenant le Blu-Ray, le DVD, de nombreux bonus revenant sur sa conception, ainsi qu’un livret de 16 pages signé Stéphane Treguer de DVDClassik. L’occasion parfaite pour se pencher sur ce cauchemar sur pellicule vénéré par un certain Martin Scorsese.

(© Capture d’écran DVD Tamasa)

Au Cœur de la nuit marque un tournant dans l’histoire du cinéma d’horreur, loin des monstres d’Universal ou des ombres vampiriques de Nosferatu, il s’ancre dans une quotidienneté devenue anxiogène et mise sur une économie de moyens afin de distiller l’angoisse. Dans le sketch The Hearse Driver, Cavalcanti parvient à faire naître la peur à partir d’un simple coup de vent qui soulève un rideau, ou d’un plan surréaliste sur un cocher attendant son passager au beau milieu d’une rue londonienne du XXème siècle. De même, dans The Golfer’s Story, segment le plus drôle qui réunit Basil Radford et Naunton Wayne (le duo loufoque d’Une Femme disparaît), Crichton, dans un esprit nonsensique purement britannique, saisit le spectateur par son traitement de la mort et du suicide. L’image de cet homme qui s’enfonce peu à peu dans un lac pour ne plus en sortir, génère un malaise d’autant plus impactant, que le ton léger du récit n’y prépare nullement. Le huis clos qui constitue la trame principale, réunissant sept individualités bien marquées, se transforme et mue au fur et à mesure que chacun évoque ses expériences. La lumière de Stan Pavey et Douglas Slocombe (chef op des trois premiers Indiana Jones) se fait plus contrastée, les ombres plus menaçantes, expressionnistes. Craig se retrouve cadré en plongée, écrasé par la menace qui se dessine, jusqu’à un final halluciné où décadrages, montage heurté et visions cauchemardesques (le pantin qui prend vie) finissent de matérialiser sa folie à l’écran. D’un postulat de départ hérité de la création de Frankenstein (Lord Byron, Mary Shelley et son futur époux, réunis lors d’une soirée, se lancent le défi d’écrire l’histoire la plus terrifiante possible), les réalisateurs font monter la tension crescendo, alternant suspense, apparitions fantomatiques et humour, dans la grande tradition du Grand Guignol, comme le stipule Erwan Le Gac dans son interview intitulée À bien y regarder, présente en bonus. Ce mélange des genres constitue une source d’inspiration notable tant pour Amicus Productions (Le Train des épouvantes, entre autres) que pour la série anthologique La Quatrième dimension, qui n’hésite pas à reprendre certaines idées au film Ealing, tel l’épisode Le Miroir de la saison 3, hommage à la partie The Haunted Mirror réalisée par Robert Hamer. The Ventriloquist’s Dummy se verra même transposé en roman par William Goldman, dont il livrera lui-même une adaptation pour Magic de Richard Attenborough.

(© Capture d’écran DVD Tamasa)

L’étrange générique représentant le dessin griffonné d’un corps difforme allongé sur le sol, était un avertissement. Le long-métrage amène son protagoniste, et le spectateur avec lui, à perdre lentement pied avec la réalité, à sortir de sa zone de confort, du carcan de ses certitudes et de sa compréhension. Les formes deviennent tout à coup étranges, des objets se retrouvent sortis de leur contexte. Une Inquiétante Étrangeté infuse l’ensemble du récit, jusqu’à basculer soudainement vers un autre monde où les règles ne sont plus les mêmes. La terreur survient, par exemple, lorsque le passé contamine le présent. Des influences gothiques, évoquant Jane Eyre ou Le Secret derrière la porte (The Christmas Party d’Alberto Cavalcanti), à ces éléments victoriens, tels que la calèche, le spectre de l’enfant, ou le miroir, c’est tout un pan de l’Histoire anglaise qui se retrouve propulsé en pleine après-guerre. Le pouvoir de prédire la mort, de voir le futur, tout comme celui de communiquer avec les défunts, renforce cette notion de destruction de la logique temporelle. Dans cet univers altéré, les notions primordiales n’ont plus cours. L’espace se retrouve également chamboulé : une fenêtre ou une porte dans un vieux grenier poussiéreux révèlent un accès jusque-là dissimulé, afin de pénétrer cet « ailleurs ». Une glace devient un passage vers un autre lieu, une autre époque. La caméra accompagne d’ailleurs le regard en tentant de nous faire entrer dans cet univers à travers un reflet, en vain. De cet au-delà, nous ne verrons que très peu de choses : un garçon vêtu comme Le Petit Lord Fauntleroy, un bout de lit à baldaquin, une calèche. Bien que Peter Cortland (Ralph Michael), en pleine crise de démence, déclare que ce qu’il y a aperçu lui semble « plus vrai que la réalité », les diverses interprétations ne sont guidées que par notre imagination, renforçant l’angoisse par la pure suggestion. Au milieu de ce fantastique triomphant, que sont les hôtes de Foley ? Le cauchemar de Craig (qui débute de la même manière que le long-métrage) induit-il qu’ils ne sont tous que des personnages de fiction totalement détachés du réel ?

(© Capture d’écran DVD Tamasa)

« Tout ce que nous voyons ou paraissons n’est qu’un rêve dans un rêve. » Cette citation tirée d’un poème d’Edgar Allan Poe pourrait à elle-seule résumer Dead of Night. Le rapport à l’onirisme, proche d’un Lewis Carroll, qui est explicitement cité, est renforcé par la bande-originale de Georges Auric (La Belle et la bête de Cocteau, Les Innocents) et la sensation de déjà vu qui parcourt tout le récit. Des pressentiments de Walter, à l’heure fatidique et prémonitoire (4h15) qui sauve la vie de Hugh Grainger (Anthony Baird), tout semble déjà écrit voire vécu. Une opposition entre science – incarnée par le docteur Van Straaten (Frederick Valk) – et croyance (en la vie après la mort, au destin) naît donc de cette réunion de sept caractères opposés. Sally O’Hara (Sally Ann Howes) est naïve et candide, Foley, cynique, quant au scientifique, il cherche à rationaliser les peurs, les expériences surnaturelles. La présence d’un psychanalyste n’est pas anodine, souvent les craintes surgissent du rapport des personnages à leur propre image. Le ventriloque (Michael Redgrave) projette dans sa marionnette, ses propres pulsions (à moins que ce ne soit l’inverse), le reflet d’un miroir donne à voir une autre facette de soi, violente et refoulée… Loin de s’en tenir à des concepts abstraits, le long-métrage ancre les turpitudes de ses héros dans un contexte social très précis et s’amuse à bousculer implicitement les mœurs de la très prude Angleterre d’alors. Le Gac évoque par exemple l’importance des rôles féminins et leur volonté de se libérer des figures masculines néfastes qui les entourent. L’homosexualité, le polyamour (bien que traité d’une manière quelque peu misogyne), l’hypocrisie de la bourgeoisie (George, le golfeur, se révèle un tricheur) sont ainsi abordés, tout comme la place très ambiguë de l’enfant au sein de la famille nucléaire. C’est un infanticide qui est à la base des tourments du fantôme de The Christmas Party, renvoyant la jeune Sally à sa peur d’être mère. Les obsessions pour le paraître, pour la réussite professionnelle (la carrière du coureur Hugh), sont abordées telles des impasses littéralement mortifères. Sans se reposer sur sa mécanique très bien huilée, Au cœur de la nuit se révèle ainsi porteur d’un propos dense et incroyablement moderne, qui fait sa force. Près de soixante-dix ans après sa sortie, le film des Studios Ealing (derrière des projets plus récents comme Shaun of the Dead ou Cadavres à la pelle) continue de fasciner, de questionner les spectateurs pris dans son cycle infernal et hypnotique. Un chef-d’œuvre, tout simplement.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Tamasa.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).