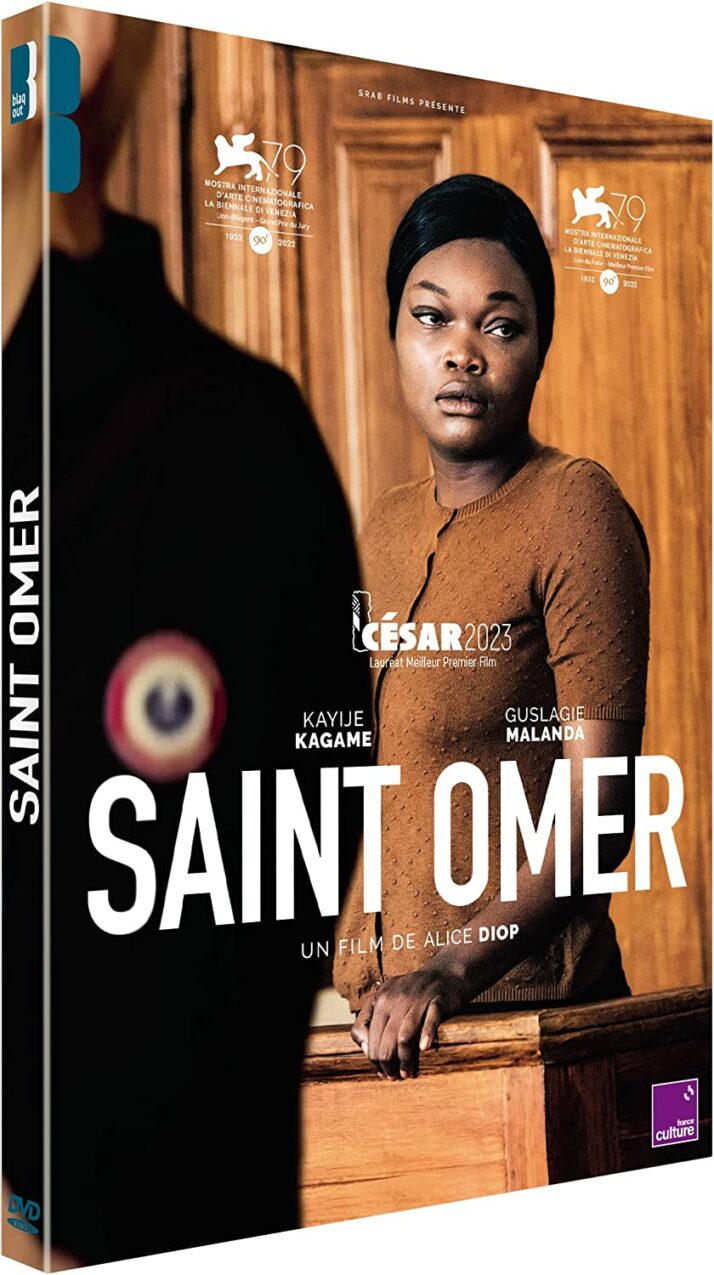

Saint Omer, d’Alice Diop : Politique de la langue

Saint Omer est sans doute l’un des grands films de l’année 2022. Il faudrait pourtant le reprendre par le bas, comme Matisse reprenait ses peintures par leurs faiblesses à l’occasion de sa récente sortie en DVD. Car Saint Omer posséderait ses détracteurs. Il ferait l’objet de réserves. Saint Omer serait un film à thèse, un sujet France 2, rassemblo-racoleur autant qu’il manquerait de mise en scène. Non pas un film, donc, un téléfilm prompt à la bonne parole. Une mise en accusation dont il faudrait pouvoir répondre[1] pour montrer combien le film déploie une politique de la langue prompte à repenser ce qui fait République.

Copyright SRAB FILMS ARTE FRANCE CINÉMA 2022

Le film à thèse pouvait gagner doublement Saint Omer par effet de contagion : par son thème, l’infanticide, mi fait sociétal-mi fait divers, il aurait pu sembler à destination de la ménagère de moins de 50 ans ; par son supposé penchant didactico-psychologique, il lui aurait déroulé lourdement le propos, la mère infanticide, au fond, refoulant l’enfant pour avoir été mise au ban, un retour du refoulé, autant de sa famille que de la République, Laurence étant noire, une femme d’origine immigrée. Un film à double thèse qui aurait été élevé au cube dans Saint Omer, la mère infanticide n’étant pas la prolétaire attendue, mais une candidate à la réussite sociale contrariée, élève brillante se rêvant universitaire, une doctorante fictive, travaillant sur une thèse – ce qui, décidément, en ferait des sujets –, relative au philosophe du langage par excellence : Wittgenstein. Une manière de signifier son désir d’intégration méritocratiquement par la langue comme son expulsion, soit un film sur la maternité et l’immigration. Alice Diop tenait à coup sûr son précieux sésame, prime time, César & Cie.

Alice Diop évite magistralement ce double écueil. La mort d’un enfant échoué cache ce qui est montré dans le film. Jugée pour un acte atroce, son procès ouvre pourtant sur un autre monde. Alice Diop réalise un film incroyable sur la maternité en partant d’un infanticide. La référence à Wittgenstein ne remplit donc pas simplement le cahier des charges culturel à l’usage des initiés du cinéma auteurisant autorisant. Alice Diop décide au contraire de parler de ce dont il faudrait pourtant taire. Elle n’auteurise pas son film, en l’auréolant d’une majesté particulière à partir d’un matériau noble. La philosophie de Wittgenstein n’y est pas un apparat, l’hameçon appâtant l’abêtissant chaland. Cette philosophie est au contraire congruente avec le film. Elle est grosse des promesses d’un monde dont Laurence est avortée, la philosophie du langage de Wittgenstein étant une réflexion sur les conditions de ce qui fait une communauté.

Son usage dans le film dédouble ce faisant le cordon de la maternité, il ombilicalise l’infanticide autrement pour en faire une question hautement politique : la maternité comme réflexion sur la Mère de toutes les mères, Marianne, Alma Mater de tous les enfants de la République, symbole du Triomphe républicain situé Place de la Nation, incarnation statuaire de la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », coiffé de ce bonnet phrygien qui était porté par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome. Saint Omer devient instamment une réflexion sur les conditions de la communauté, soit de ce qui fait Cité, une manière d’inscrire Saint Omer dans les récits qui ont fait l’humanité, en référence à ses mythes fondateurs.

Au plan mythologique convoqué par Alice Diop, Laurence c’est dès lors Pénélope, femme à terre qui voudrait faire un impossible voyage vers sa République ulysséenne. Si elle a accouché, ce ne sera pas de l’un de ses fils. Car Ulysse ne la peut pas. Une impossibilité constitutive. Il n’a pas l’oreille. Le langage de Laurence est celui du barbare. La langue de celui qui demeurera toujours à la frontière, en son bord, expulsé comme un enfant en limite des eaux. Mais Laurence n’est pas incivile. Comme tous les barbares, elle est l’incivilisée. Celle qui ne parle pas la langue commune, grecque ou romaine pour le barbare, républicaine pour Laurence. Car le barbare ne parle pas. Il borborygme. Il produit des son inaudibles : il bar-bar.

Pourtant, en ses nombreux bruissements, Laurence semble posséder tous les us et coutumes de la langue civilisée, elle qui voudrait tant se montrer fidèle à l’égard de cette République ulysséenne qui lui échappe, cette enfant de parents immigrés. Appliquée, sérieuse, elle incarne sa méritocratie. Élève brillante, apprend-on d’elle lors de son procès. Elle a le français des dictionnaires, Grevisse et Larousse chevillés au corps. La syntaxe incarnée, diction claire, vocabulaire élaboré. Mais Ulysse ne peut pas accueillir sa langue. « C’est une fabulatrice », dira l’une de ses enseignantes à la barre, en un témoignage saisissant. Pourquoi ce choix de Wittgenstein, demande la juge ? Ce choix « est un masque, elle choisit une philosophie qui ne parle pas d’elle ». Un « masque », qui sera toujours africain pour Laurence : « c’est quand même curieux qu’une femme africaine s’intéresse à un philosophe autrichien du début du 20ème siècle. Elle aurait tout aussi bien pu choisir un sujet proche de sa culture ». Barbare un jour, barbare toujours. Comment sa république ulysséenne comprendrait-elle alors son geste infanticide, s’il y avait lieu de comprendre ? Ô Mer, Ô désespoir, oui, Homère, comment ressaisir, dès lors, le geste infanticide de Laurence ? Par la grâce de la mise en scène, en ses nombreux ajustements.

Mettre en scène, dans Saint Omer, c’est mettre sur pied un monde dont les fondations seraient solides à proportion de leur invisibilité. Il y aurait une absence de mise en scène, à lire certaines réserves, cette volonté absolue de faire « vrai », ces plans statiques, téléréels. Mais ce semblant d’absence fait autrement sens. L’absence est l’un des motifs du film, cette absence de Laurence dont il s’agirait de témoigner, comme si Alice Diop avait retrouvé L’Étranger de Camus pour juger de sa Chute. Cette absence (à soi, aux autres, à la République) figure comme trace dès le titre du film, une trace qui porte absence et présence à la fois. Alice Diop a en effet retranché le tiret du lieu véritable du récit : Saint-Omer et sa cour d’assises jugeant la mère infanticide.

Copyright SRAB FILMS ARTE FRANCE CINÉMA 2022

Comme une ligne de partage des eaux, se met en place dans et dès le titre du film une invisible frontière entre la sainteté républicaine des lieux (la salle d’audience, son décorum, sa solennité), et celui du dépôt profane de l’enfant (une plage en bord de mer, dans l’espoir que se fende les eaux ?), le pro–fane, personnage de Laurence, étant celui qui reste à l’entrée du Temple, qui y demeure sans y entrer : un trait d’union. Les saints d’un côté, l’Omerienne de l’autre, Omer qui, euphoniquement, à l’oreille qui manque à Ulysse, par l’absence de ce trait d’union, souligne davantage le lien à la mer nourricière/la mère suicidée en son enfant. Saint Omer serait ainsi une épopée républicaine impossible dont Alice Diop filmerait le négatif, dont l’enquête pourrait commencer. Un trait d’union absent, pour se demander : mais par où passe le trait de toutes ces frontières, racialo-colonialiste, géographique entre « eux » et « nous » ? Que sépare la folie de la raison, l’humanité de l’inhumanité ? Où, tous ces lieux de passage ?

La réponse est dans ce personnage trait d’union, Laurence, le chaînon manquant de son propre récit, la fille coupée en deux, un personnage intermède : par ses origines (Africaine/Européenne), sa culture (populaire/universitaire), sa position sociale (prolétaire/étudiante) ; un personnage entre les mondes, un spectre, Africaine mais Blanche, Européenne mais Noire ; suffisamment proche de sa mère « pour l’appeler une fois par semaine », à ce point éloignée qu’elle ne lui confie rien ; une « doctorante » qui ne possède qu’un DEUG ; une étudiante qui n’en serait pas une ; décohérence partout, y compris dans la langue, entre l’oral et l’écrit : l’oral pour lequel elle possède une « grande aisance », un propos très « articulé », dit son enseignante à la barre, donc, Laurence, toujours Africaine pour avoir la tradition orale comme seule véritable langue et l’écrit, où elle perd toute cohérence républicaine reprend l’enseignante (« devant une page blanche, elle ne faisait plus illusion »).

Laurence est dès lors un personnage non pas en dérive, mais en dérivation, tenu, sans cesse ramené à un point d’origine mais dont elle ignorerait tout, ce trait qui la tient, qui lui empêche le véritable exil. Car d’où vient-elle ? De quel ventre a-t-elle surgi (celui de sa mère, de l’université, de la République) ? Quel âge a-t-elle, au fond, qui permettrait de dater cette origine ? Mais, personnage trait d’union, Laurence n’a pas d’âge, ou bien alors un âge singulier, comme si sa jeunesse venait du plus loin, comme si sa vitalité était figée, ce jeu de Guslagie Malanda qui, marbrien par sa (re-)tenue, sa présence faite toute d’un bloc, semble une allégorie de cette Marianne attendant son sculpteur pour la sortir de ce corps corseté, sa gangue. Laurence est immobilisée dans son box, un personnage fossilisé, pris dans l’ambre, cette couleur qu’elle porte lors de son procès, ton sur ton, ce marron qui l’enferme dans le bois de ce prétoire. Si jeune, si vieille déjà qu’elle enfantera d’un homme âgé de 57 ans, comme si Laurence n’était déjà plus de ce temps.

Trait d’union, toujours, Laurence est une femme cachée, que cet homme ne présente pas à sa famille ; l’homme s’occupe de leur fille, Lili, mais ne la reconnaît pas à la naissance, lui en déniant les droits comme le colon français avait ses Indigènes de la République affublés de sous-droits. Trait d’union, encore, pour une femme « totalement isolée », dont l’enfant est né « dans le secret », dont nul n’aurait connu l’existence, dit la juge d’instruction, si la mer l’avait emportée. Trait d’union, autant, pour une femme échouée, qui possède autant la langue de la rationalité cartésienne, avec ses pensées (é)-clair(e)s et toute l’irrationalité des sorcières et leurs envoûtements, Laurence qui, débarquée aussitôt d’Afrique, entend des « voix », a des « hallucinations ». Trait d’union, à nouveau, le film semble lui-même coincé entre le fait divers et sa métaphorisation. Mais, sans doute est-ce ce caractère qui exprime le mieux le procédé filmique de Saint Omer pour tenter d’approcher un personnage a priori inabordable (« inhumaine ») : un personnage coincé sur tous les plans, familiaux, sociaux, rendue par une mise en scène « bloquée » entre les genres (docufiction/fiction qui documentalise) et les mondes de Laurence, comme une manière de défaire des mondes (Nelson Goodman).

Autant de traits d’unions, finalement, pour un personnage absent que la mise en scène traduit intelligemment. Pour n’avoir n’a pas de face identifiable, une identité stable, Laurence est filmée dans son box des accusés non pas plein cadre, plan serré sur son visage d’inculpé, jamais de face, mais toujours de ¾, depuis un angle du box. Laurence prise dans un coin, en un plan qui forme dès lors quatre figures géométriques, trois triangles dessinant le haut du cadre et un rectangle (celui du box) pour le bas, haut et bas séparé d’un trait, une ligne dessinée par le haut du box qui, occupant tout le cadre, découpe le cou de Laurence en permanence, soleil cou coupé disait Apollinaire, ce Polonais né de nulle part comme Césaire, en un vers, embaumait « sa tête coupée dans une peau très mince », ce trait du box qui la sépare encore de son humanité. Une géométrie qui cependant la désaxe du cadre : lorsqu’elle se dresse enfin, debout, pour témoigner, tenant la barre de son box comme si elle était à la manœuvre, tout semble désinstallé, son corps jamais filmé droit, en train de chavirer. Laurence, debout mais chancelante, est la femme qui penche. Mais de quel côté ? Car comment juger de l’absence ? En insistant, pour Alice Diop, durant le procès, jamais sur le caractère extraordinaire de son acte mais en s’appesantissant sur tout ce qui fait l’ordinaire comme le quotidien de Laurence.

Copyright SRAB FILMS ARTE FRANCE CINÉMA 2022

Ce retour à l’ordinaire, au fait divers dans Saint Omer est une forme de ce que Kierkegaard appelle la perception du sublime dans le quotidien, au sens où il s’agirait de le sublimer. Car l’ordinaire est ce qui n’étonne pas. Le fait divers du journal, aussi paradoxal que cela puisse paraître, participe lui-même, au fond, de l’ordinaire, sauf à en saisir toute la portée : le plus souvent, l’infanticide qui horrifie à la lecture, est oublié aussitôt la page tournée. Or, il faudrait au contraire éveiller l’étonnement face à l’ordinaire, comme s’il apparaissait pour la première fois, ce que Stanley Cavell, dans les pas de Wittgenstein, nomme « l’inquiétante étrangeté de l’ordinaire ». Voici dès lors le point par lequel le film échappe à son effet télévisuel. À s’engoncer dans la « réalité », il la sublime. À force d’accumulation de détails sur la vie de Laurence, il en fait surgir tout le surnaturel, Alice Diop continuant sa recherche des puissances tapies sous les existences les plus ordinaires.

Le fantastique le plus évident dans Saint Omer : des sorcières auraient jeté un sort à Laurence. Son fantastique enfoui, plus profond, qui font d’Alice Diop l’enfant de Pialat et Shyamalan, en un retournement extraordinaire : Laurence n’attend de son procès aucun verdict, mais de « comprendre » son geste. Autrement dit, connaître ce langage qui est le sien, elle qui se vit comme étrangère à elle-même. C’est là une contre-version de ce que Socrate nomme la vie sans examen, le « peut-être de Rabelais et le que Say-je de Montaigne » (Flaubert, Écrits sur l’art). C’est depuis un lieu à l’intérieur de cet état de conformité vulnérable que s’écrit Saint Omer. Il s’agit d’y faire le deuil de la transmutation d’un être autant que des conditions de félicité de sa venue au monde. Le génie d’Alice Diop est dès lors de penser le haut par le bas, la condition politique par le fait divers, en opérant un retour à l’ordinaire de la vie de Laurence dont les questions de son juge délivrent les menus détails.

La tâche de la philosophie que Laurence s’est choisie, celle de Wittgenstein, est dès lors de la ramener à elle-même, au bord de ce rivage où elle a laissé l’enfant. Alice Diop fait ainsi de la recherche de l’ordinaire la quête la plus difficile qui soit. Le recours à Wittgenstein est dès lors essentiel à la compréhension du film. Avec Emerson, plus tard Stanley Cavell, il inscrit précisément sa réflexion dans le cadre de la philosophie dite du langage ordinaire, où l’ordinaire est une autre façon de formuler la question du rapport au monde, et de la capacité à le dire avec le langage commun, qui commande une éducation politique par le langage, ce en quête de quoi se trouve Laurence.

À partir d’un infanticide, il ne s’agit plus simplement, alors, de penser la maternité, mais de ce que c’est que faire République. Or, être du commun, chez Emerson, qui reprend les thèses de Wittgenstein pour les prolonger, ne peut pas se produire sans passer par la réappropriation de la voix, de la voix de Laurence par Laurence, ce qui permet d’orienter autrement le choix du prétoire comme lieu central du film. Laurence espère y trouver sa voix qui, d’abord, est atone pour posséder enfin son grain en fin de film. Cette réappropriation est absolument capitale pour retrouver la confiance en soi, cette Self-Reliance dont parle Emerson qui, seule, peut permettre de faire partie de la communauté des hommes au sens politique du terme. L’enjeu du procès que filme Alice Diop n’est donc pas de savoir si Laurence a agi en criminelle. Saint Omer n’est pas un véritable film de procès. Il est un film de procès qui ne juge pas, dont la reconstitution minutieuse est un semblant, au point d’oser se dispenser de filmer le réquisitoire de l’avocat général et le verdict final, connu d’avance. L’enjeu véritable de ce procès est d’introduire en même temps qu’il instruit la possibilité même de faire partie de la République pour une femme d’origine africaine, pour une mère infanticide. Or, chez Wittgenstein, avant de pouvoir dire « Nous », il faut d’abord pouvoir dire « Je », être capable de faire entendre sa voix. Car c’est « Je » qui exprime « Nous », et non l’inverse. Une manière, chez Alice Diop, de renverser de façon spectaculaire une conception républicaine paternaliste de l’assimilation/intégration qui a toujours été commandée par le haut, un verticalisme horizontalisé par le bas (du fait divers à l’ordinaire de Laurence).

L’intérêt de Saint Omer est donc de tourner le procès en son envers, en se demandant si Laurence, à partir de son infanticide, possède le droit à parler au nom des autres, de faire partie de la communauté, des femmes, il va sans dire, mais, au vrai, de tous les autres. Une question inouïe, qui est au centre de la philosophie du langage ordinaire qui s’intéresse aux usages, à ce que l’on dit, qui fait le commun. La question du film est donc bien celle du « nous », de la capacité à dire « nous » à partir du « je » laurencien, qui constitue au sens strict l’enjeu de sa prise de parole. C’est là le fonctionnement même du langage ordinaire, qui est celui d’un langage partagé et commun, dont le « je » de l’infanticide tente de définir les conditions d’adéquation, à chaque instant dans Saint Omer.

« Inquiétez, tel est mon rôle », pourrait être ainsi l’antienne de Laurence, sur tous les plans, qui est une plaie douloureuse toujours fouillée dans Saint Omer, jamais dissimulée, qui autorise la construction d’un autre mythe : Laurence-d’origine, fille d’immigrés, devient fille d’une Révolution qu’elle auto-engendre dans et par sa personne. Naître, conférer – et se conférer – l’être en discourant, c’est proprement réinventer un langage à partir de rien. Le travail du langage opéré dans le film est donc aussi un travail sur soi, d’expression adéquate, et d’éducation de soi et d’autrui. Il est donc bien politique : il s’agit pour Laurence de trouver sa voix, et de se sentir exprimé par la voix commune. Discourir traduit ainsi une triple tentative intéressante dans Saint Omer, celle de se connaître pour se dire et en même temps de se dire pour se connaître, ce que cherche à faire dans un premier temps Laurence dans son procès ; se chercher pour se produire, et du même coup se déterminer. En l’occurrence, dire, c’est donc bien faire : se faire et devenir, mais aussi – troisième tentative – faire advenir la communauté politique.

Dans le film, la question de l’identité de soi – celle de Laurence – intrigue toujours. Elle fait question, à répétition. Mais, dans Saint Omer, le temps n’est plus à l’attaque en règle de la conception d’un sujet souverain, aux feux croisés de la psychanalyse, du marxisme et du structuralisme qui y voyaient un simple épiphénomène, la première de l’inconscient (une ruse), le deuxième de rapports de forces économiques (une idéologie), le troisième de modèles anthropologiques fondamentaux (une variable). L’Ère du soupçon, baptisée par Nathalie Sarraute, a produit un changement d’objet : ce n’est plus le personnage de roman en qui l’on ne peut plus croire, mais la personne réelle. Toutefois, l’incertitude qui sourd du personnage de Laurence, mais aussi les gageures qu’elle suscite, est autre. Elle tient à la nécessité de représenter Laurence en sa qualité d’énigme singulière, mais surtout à l’impossibilité de nommer de façon unitaire ce sujet qui fuit de tout côté, de toute part, s’échappe à lui-même.

Ce qui longtemps a été empêché à Laurence : de naître, filialement et républicainement. Laurence, au fond, est toujours demeurée enfant. Elle pensait bien parler. Elle déparlait sa langue. Car pour apprendre à véritablement parler, l’enfant doit passer du il au je : la première personne se conquiert sur la troisième. Puis, pour faire communauté, passer du je au nous, tâcher de s’écrire en parcourant le chemin inverse. Toutefois, sur le plan politique, en optant pour Wittgenstein, il ne s’agit pas d’emprunter une voie qui irait du sujet à l’altérité de la « non-personne », comme disent les linguistes : il et elle des personnages, ils du groupe social, on de la voix commune. Le travail de ressaisie opérée par Laurence ne participe pas de la défabrique de soi : travail de deuil accompli sur l’intime, accompagné d’une perte de destinataire unique, le tu de l’adresse lyrique, le nous des complicités, pour que se dessine, en creux, la figure sans nom des membres de la communauté aussi anonyme que l’auteur, une manière de ne plus se souvenir de soi dans la désappropriation. Au contraire, le discours de Laurence, à l’instant où il est proféré, définit la méthode du film comme son sujet : c’est au cœur de la multiplicité et de la redite du je qu’il faut chercher le possible nous pour Laurence, au cœur de l’indicible. Qu’est-ce que faire République, d’avoir une chose en commun, finalement ?

Tout l’enjeu de Saint Omer est d’élucider la possibilité de construction d’un individu nouveau, qui sera tout le contraire d’un opprimé. Cet individu nouveau est celui qui arrivera à accorder son intérieur et son extérieur, sa voix publique et sa voix privée, ce qui nécessite une éducation, dont le procès de Laurence est, finalement, la figuration. Wittgenstein, encore et ses nombreuses filiations.

À cet égard, en affirmant dans un passage des Voix de la raison que la philosophie est l’éducation des adultes, Stanley Cavell, en lecteur d’Emerson et Wittgenstein, ne souhaite pas tant étendre à l’adulte l’idée classique d’éducation, que renouveler en profondeur l’idée même d’éducation. En reconnaissant que l’éducation ne cesse pas au sortir de l’enfance, et que nous requérons une fois adultes une éducation propre, on reconnaît que l’éducation n’est pas seulement affaire de connaissance mais concerne aussi la construction d’un être humain, soit, dans la perspective d’Emerson : un nouvel homme démocratique. Cette éducation doit passer par l’épreuve du langage, indissociable selon Wittgenstein de nos « formes de vies ».

Or, pour ce faire, il n’existe pas de règles constitutives. Suivre une règle (comme « additionner 2 ») n’est pas quelque chose que l’on peut faire en se fondant sur l’expérience antérieure : rien, dans la série 2, 4, 6… ne contraint à continuer avec 8, sauf l’acceptation d’une « forme de vie » où le calcul a telle ou telle place. On voit que cette éducation est traversée par le scepticisme : l’apprentissage ne garantit pas la validité de ce que l’on fait, seule l’approbation de la communauté peut le faire. Or, cette approbation n’a rien d’un donné ou d’une évidence, elle peut à chaque instant être rompue. C’est cela le scepticisme car rien ne fonde la pratique du langage. Vision terrifiante, car elle suppose que l’apprentissage ne suffit jamais, qu’une fois que l’on a appris un mot et ses contextes, on attend de nous de le projeter dans de nouveaux contextes : et l’enjeu de cette attente est moral car il en va de la possibilité du partage d’une « forme de vie ». Ce qui distingue dès lors l’apprentissage de l’adulte de celle de l’enfant est précisément qu’il possède déjà un langage, mais que ce langage peut toujours être perdu, inadéquat. La question est alors de savoir par qui le citoyen accepte de se laisser éduquer, et jusqu’où. À ce point précis émerge l’éducation des adultes selon Stanley Cavell : à ce moment étrange où l’on comprend que l’on est des enfants, que l’on ne sait pas.

Au fond, tout comme Laurence ignore son origine, elle est en défaut de son langage. Selon Cavell, proprement, on ne sait pas ce que l’on pense ni ce que l’on veut. Après Wittgenstein et Austin, le philosophe se pose la question de la signification. Si l’on ne sait pas ce que l’on dit, c’est que l’origine de cette ignorance vient de ce que le langage est le produit d’une construction arbitraire de signes qui préexistent à l’utilisation que l’on en fait. Dès lors, parler revient à s’approprier des mots qui ne viennent pas de nous mais d’une communauté dans laquelle nous vivons. Laurence possède sans doute un beau langage Mais, appris, il est dénué de sa signification. Sa question est donc la suivante : comment moi, individu particulier, puis-je savoir ce que nous – la communauté – disons ? Cette difficulté peut être conçue comme une impossibilité à exister en tant qu’individu, noyé dans une communauté impersonnelle, contraint d’utiliser les mots des autres pour penser. La meilleure façon de surmonter ce scepticisme est alors de tenter une ressaisie de la relation dans le cadre de la conversation, que le procès a pour mécanique.

L’une des spécificités du langage est qu’il s’adresse à des individus pris dans des relations sociales qui préexistent à ce langage. Ils sont au sens d’Emerson « adultes ». D’où l’intérêt de la question de l’éducation qui n’est jamais univoque, mais mutuel. L’instrument de cette éducation est la conversation. La conversation est le lieu où s’invente une relation d’égalité, et où se constituent l’éducation et la reconnaissance de l’autre. Reconnaissance car cette éducation est marquée par la répétition : non l’acquisition ou la découverte de quelque chose de nouveau, mais l’acceptation de l’autre, et la possibilité de recommencer autrement. Cette conversation, qui passe autant par la langue que les regards lors du procès de Laurence, consiste ainsi à apprendre et à accepter que les uns et les autres ont en quelque sorte « grandi ensemble » : qu’ils ont un vécu commun qui donne sens à leur langage. L’enjeu de cette éducation n’est donc pas seulement moral, il a immédiatement une signification politique. C’est bien « moi », ma voix, qui détermine la communauté, et non l’inverse. La communauté dans laquelle « je » vis ne peut donc être présupposée. La communauté n’est possible que dans la reconnaissance que « nous » vivons dans le même monde, à l’intérieur duquel je suis le seul fondement. En ce sens, la voix publique repose-t-elle sur la voix privée. Cette manière d’envisager la communauté trouve ses racines chez Wittgenstein. Il est en effet capital pour sa compréhension que Wittgenstein dise que nous nous accordons dans et pas sur le langage, et le langage comme dit. Cela signifie que « nous » ne sommes pas acteurs de l’accord, que le langage précède autant cet accord qu’il est produit par eux, et que cette circularité même constitue un élément irréductible de Saint Omer.

Le lieu du procès instaure en effet un espace d’interlocution qui permettra soit une réappropriation de la voix par Laurence, soit son extinction. Il ne s’agit pas ici d’une métaphore, mais bien d’une métamorphose qui est attendue dans Saint Omer : une manière de renaître, autrement ; de permettre une renaissance qui semblait empêchée a priori pour Laurence, qui ne le sera pas finalement, le film se terminant par les larmes de toutes ces femmes assistant au procès. Saint Omer, après s’être montré à ce point aride, se tremperait-il ? Au contraire, Laurence s’annule, se désentrave de son moi, brise ses limites en fin de film, afin que chacun se reconnaisse en elle, et sa singularité, au lieu d’être un obstacle à la communion, devient moyen et lieu de rencontre de la fusion.

Pourrait-on dire, cependant, que Alice Diop ne retient plus rien, en fin de film, toutes ces femmes pleurant ? Il y a plutôt un mouvement de balancier qui suit la progression du personnage de Laurence. Comme des larmes trop longtemps retenues, en un reflux, l’émotion est d’abord mise à distance au début de Saint Omer, puis, comme la vague qui gonfle, en une lame de fond, les larmes rompent la digue du box, ne se retiennent plus. Cette circularité est essentielle au film, de la mise en scène rigide à l’empathie, elle s’exprime, en effet, par le thème de l’eau, qui ouvre et ferme Saint Omer (de la mer à la salinité des larmes), une eau, liquide interstitiel qui s’oppose à la rigidité du cadre (le prétoire, le box, les plans statiques) comme au bois du film (le bois des assises autant que le personnage de Laurence semble a priori fait d’un seul bois, le corps de Laurence, minéral, tout d’un bloc tenu, chu en tombe). Cette fixité du cadre/du personnage s’oppose au flux/au flot (de l’eau, de la parole circulant dans le prétoire), ce flux qui est porteur de la vie dont est expulsée l’enfant (l’eau de la vie fœtale), l’enfant vidé de ses eaux, rejeté en bord de mer/en dehors de sa mère. L’eau qui coule, le flot des mots contrebalancés par ce personnage « arrêté » de mère infanticide, si bien exprimé par ce thème de la liquidité : le liquide du liquide amniotique, de l’eau de mer où se trouve abandonné l’enfant, l’immigrée Laurence autant rendue à ses plages africaines ; le liquide de liquider (l’enfant)/comme d’autres sont liquéfiés (Laurence).

Si larmes il y a, elles ne sont pas dès lors un relâchement des nerfs optiques du film après tant de retenue. Elles font au contraire le corps des choix d’Alice Diop : la naissance d’un être sera toujours infinie, sans bornes. Ce que rappelle ce rêve de Laurence, lorsque Lili, présente avec elle dans sa cellule, se réfugie sous la robe de l’avocate. Il ne s’agit pas alors de poésie mais de science, rappelle le film : si les cellules de la mère passent dans le fœtus, ce que l’on sait moins est que l’échange se fait réciproquement. L’enfant est pour toujours dans la mère, la mère dans l’enfant, quand bien même la grossesse ne serait pas menée à terme. Des cellules mythologiques, que les scientifiques nomment chimériques, comme la chimère, ce monstre des mythes est composé de différents membres, de la tête d’un lion, d’un corps de chèvre, toutes ces mères qui sont des chimères, « une chaîne infinie », où « nous sommes toutes quelques part des monstres, mais des monstres terriblement humain », Laurence, être chimérique, hybride dorénavant, je et nous à la fois.

Copyright SRAB FILMS ARTE FRANCE CINÉMA 202

En dernier ressort, tout ce qui a été empêché chez Laurence, tout ce qui lui a été proscrit, que toutes ces femmes pleurent évoquant sa tragédie en une sorte de chœur antique, comme la marée monte, lui revient de droit : (re-)naître en un autre corps, le sien, autant que faire « nous », en un dernier plan. Saint Omer, c’est voir se loger finalement en une seule personne une infinie quantité de visages qui lui dessinent ce sourire en réponse à la souffrance de toutes les femmes, les mères, les immigrées, les Noires, autant dire de l’humanité, pour « déjouer les imaginaires, supprimer les places assignées » (Alice Diop), faire de la solidarité des ébranlées la tendresse de tous les peuples.

[1]Mes remerciements les plus vifs vont à Olivier Rossignot qui m’a permis de penser le film grâce à nos discussions.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).