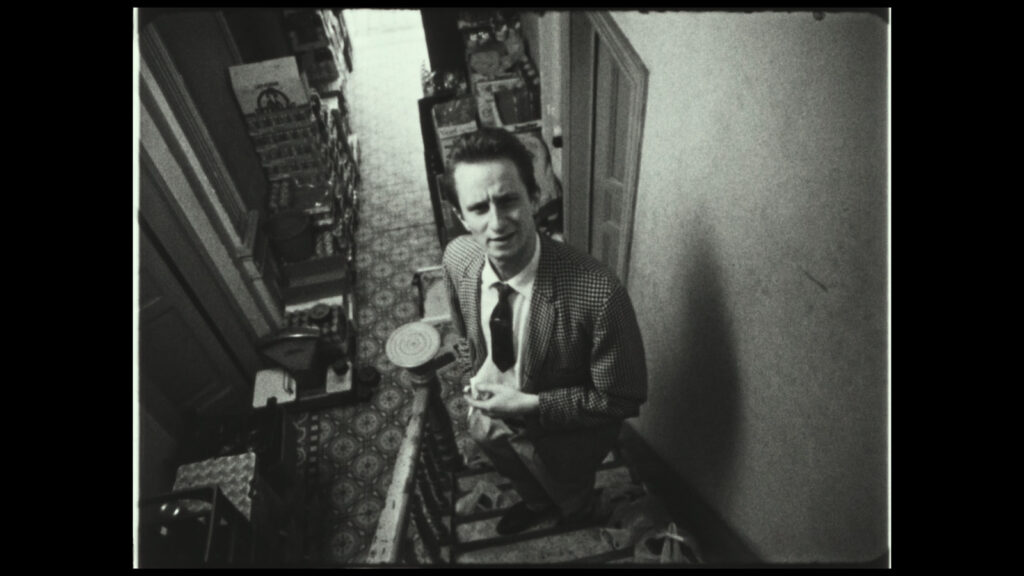

Le terme de film culte est parfois galvaudé, mais s’il est un exemple dans le paysage cinématographique francophone qui n’a pas usurpé son titre, c’est bien C’est arrivé près de chez vous. Porté par la verve d’un tout jeune Benoît Poelvoorde, le documenteur sorti en 1992 qui suit les pérégrinations d’un tueur en série vantard et philosophe, est coréalisé par l’acteur lui-même et deux anciens élèves de l’INSAS, Rémy Belvaux et André Bonzel (également chef-opérateur). À la surprise générale, la comédie noire est sélectionnée au festival de Cannes, dans le cadre de la Semaine de la Critique, et fait sensation sur la Croisette. Le trio avait travaillé ensemble cinq ans plus tôt à l’occasion de Pas de C4 pour Daniel Daniel, fausse bande-annonce narrant les exploits d’un espion à côté de la plaque. Poelvoorde y fait déjà montre de son talent hors du commun et les metteurs en scène expriment leur amour d’un certain cinéma de genre (polar, espionnage…). L’histoire est connue, le comédien devient une véritable star, enchaînant blockbusters (Le Boulet, Astérix aux Jeux olympiques) et projets plus modestes (Saint Amour, Au poste), et Belvaux, après avoir signé Les Carnets de monsieur Manatane pour Canal +, s’enfonce dans la dépression, jusqu’à son suicide en 2006. Bonzel quant à lui, reprend ses activités de directeur de la photographie, avant de finalement revenir à la réalisation en 2021 avec le documentaire Et j’aime à la fureur (titre inspiré d’un poème de Charles Baudelaire). Composé d’images d’archives personnelles et de bobines d’amateurs filmées au cours du XXème siècle, ce dernier tend à explorer les souvenirs oubliés du cinéaste, de sa relation conflictuelle avec son père, à la passion familiale pour le septième art. Sorti en catimini en avril 2022, après une projection à Cannes un an auparavant, le long-métrage est désormais disponible en DVD et combo Blu-Ray/DVD chez L’Atelier d’Images, accompagné du CD de la bande-originale composée par Benjamin Biolay. L’occasion est parfaite de mettre en lumière cette œuvre passée malheureusement inaperçue.

Copyright L’Atelier Distribution

« J’ai peu de souvenirs de mon enfance, mais je me souviens d’une chose : petit déjà, je refusais de manger ». Cette phrase d’introduction, déclamée en voix off par André Bonzel lui-même, alors qu’une photo occupe l’écran, pose les bases. Le film sera une exploration intime de ses jeunes années, ainsi qu’une vaine tentative de percer les mystères de sa famille, les non-dits et les incompréhensions, par la seule force de l’image. Les extraits hétéroclites qui le composent, moments quotidiens et anecdotiques, forment un patchwork en apparence chaotique qui devient peu à peu terriblement émouvant. La musique, composée par Biolay, renforce la mélancolie du récit d’une vie dont l’issue est déjà connue (« On sait dès le début comment l’histoire finit »). Le réalisateur le confesse dans l’interview Le Regard d’André Bonzel présent en bonus, il lui a fallu plus de huit ans pour mener à bien son projet. Autant d’années à chercher dans sa collection de bobines en 8 mm et 16 mm, à fouiller dans ses propres archives (professionnelles ou personnelles), à reconstituer un passé à partir du vécu d’anonymes. La figure de son père, scientifique et chasseur à ses heures perdues (probable raison du dégoût du narrateur pour la nourriture), est au centre du dispositif. Une relation filiale ambiguë et complexe, entre similarité découverte sur le tard, et volonté de s’échapper de l’ombre paternelle, une relation d’amour haine qui trouve son acmé dans une sublime séquence où le cinéaste se confie sans fard sur les derniers instants de cet homme qu’il a haï durant toute son existence. Bien que lancé dans une quête visant à reconstituer les fragments perdus de sa mémoire, Bonzel explique son choix de mettre en avant des inconnus plutôt que ses proches. Pour lui, tous les souvenirs ne sont pas toujours réalistes, ils sont même, la plupart du temps, idéalisés, et l’on s’en invente pour ne pas voir la réalité en face. Certaines choses méritent, a contrario, d’être oubliées. Creusant un déterminisme familial certain, le metteur en scène se penche sur le rapport quasi génétique au septième art qui parcourt son arbre généalogique (tous sont liés de près ou de loin au monde du spectacle). Une passion qui se transmet, tout comme l’obsession sexuelle de son aïeul Maurice, dont il semble avoir hérité. Loin de toute nostalgie, le long-métrage opte pour une véritable pulsion de vie qui guide les générations, entre humour, drame passé sous silence durant des années (les liens troubles avec la Collaboration, évoqués sans filtre) et amour de la beauté féminine et de la sensualité. Coproduit par l’épouse du réalisateur, Anna, ainsi que Laetitia Gonzalez et Yaël Fogiel (déjà derrière Carré 35 d’Eric Caravaca), Et j’aime à la fureur se révèle bouleversant dans sa veine autobiographique et incroyablement puissant dans son rapport au cinéma.

Copyright L’Atelier Distribution

La fascination d’André Bonzel pour les pellicules sans nom ni contexte, est à l’origine du projet. Il déclare même que c’est son désir de partager sa passion qui a guidé tout son travail, et ce, depuis une séquence de C’est arrivé près de chez vous dans laquelle Ben (Poelvoorde) parle de son rapport aux films amateurs. Le simple fait de chercher les bobines, de les charger sur un projecteur, de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux visages, est vécu comme une aventure en soi. Dénuées de toute indication, elles constituent les pièces d’un puzzle qu’il faut reconstituer, combler les manques, imaginer un destin, à partir d’éléments disparates, voire elliptiques (très joli moment du voyage de la petite fille, de la Bretagne à la Côte d’Azur). Mais cette exploration est aussi personnelle, introspective. Un simple geste de tendresse inattendue de son père capté sur un super 8 oublié, un instant rare de sa mère en train de rire, ou la jeunesse délurée d’une tante acariâtre. « La caméra enregistre bien plus que le réel », elle peut aussi capter « le sentiment et le désir », voire faire ressurgir certaines relations, certains affects, que l’on ignorait. Tout est enfoui, enregistré, bien que parfois tronqué, que ce soit dans la mémoire comme sur ces photogrammes. L’œil devient un objectif comme un autre, le but est alors de recoller les morceaux, d’en tirer un narratif plus ou moins complet, une fiction vraie. Lorsque Bonzel évoque la disparition de Rémy Belvaux, il parle de la différence notable entre son ressenti à l’annonce de son suicide, et les innombrables morts qu’il a pourtant vu sur un écran au cours de sa vie de cinéphile. La « vaine tentative d’arrêter le temps » qu’est le geste filmique, donne néanmoins naissance à des séquences pleines de sensualité (un simple grain de beauté sur une épaule dénudée), entre personnalités réelles (Henry Alcan, chef op de Wim Wenders) et figures à moitié fantasmées (Maurice Expedit ancêtre mythique, pionnier inconnu du septième art, renvoyant au Forgotten Silver de Peter Jackson). Loin d’être éternelles, ces bobines s’usent, s’abîment, donnant naissance à des visions déformées, surexposées, véritables fantômes qui hantent Et j’aime à la fureur.

Copyright L’Atelier Distribution

La grande force du long-métrage est de fusionner les genres, de relier des pans entiers de l’histoire du cinéma. Une correspondance se crée entre des événements vécus par Bonzel, et des scènes de films amateurs (les plans de voitures qui filent à toute allure lorsqu’il se presse) ou de longs métrages cultes. L’évocation de sa rencontre avec Sabine, sa première amoureuse, se retrouve ainsi illustrée par une séquence du Mécano de la Générale. Fiction et réalité se mêlent, se répondent, les frontières sont abolies (les bobines proviennent des quatre coins du globes), l’art noble croise les spectacles forains. Un remake maison de Lawrence d’Arabie côtoie un show érotique d’un cabaret de province, l’alunissage d’Apollo 11 se retrouve mis sur un pied d’égalité avec une simple panoplie de Zorro, véritable Graal pour le petit garçon qu’il était. Sa passion pour le cinéma muet (Nosferatu, Le Cabinet du docteur Caligari et les œuvres de Méliès sont évoqués) rivalise avec sa découverte de Pif Gadget, seul élément capable de réconcilier le bloc de l’Est et celui de l’Ouest. Le travail sur le son ainsi que le fascinant montage opéré par le cinéaste lui-même, accompagné de Svetlana Vaynblat et Thomas Marchand (Un Poison Violent, Robert Mitchum est mort), génèrent de purs instants de grâce, tour à tour émouvants ou effrayants. Les flashes, déformations, brûlures ou images subliminales, matérialisent ces souvenirs faussés ou oubliés, « les plus horribles cauchemars qu’un réalisateur italo-espagnol de giallo pourrait imaginer ». Sorte de collage impressionniste, fantasme de cinéma qui use de toutes les techniques de son médium, Et j’aime à la fureur constitue un film essentiel, probablement l’un des plus beaux de l’année 2022. Une déclaration d’amour à l’enfance, profondément mélancolique et bouleversante, traversée par de superbes idées formelles. Félicitons L’Atelier d’Images pour remettre le mettre à l’honneur à travers une édition riche en suppléments, qui lui rend enfin justice.

Disponible en DVD, Blu-Ray et combo Blu-Ray/DVD/CD chez L’Atelier d’Images.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).