Hollywood est traversé de grandes modes qui, pour certaines, reviennent de manière cyclique sur le devant de la scène, en témoigne la mouvance des films catastrophe, qui connaît son apogée dans les années 70 avant de tenter un come back dans la deuxième moitié des 90’s, sans rencontrer le même succès. Aujourd’hui, alors que l’hégémonie des longs-métrages super-héroïques n’est plus à prouver, il est bon de se pencher sur un autre courant, lui aussi constitutif de la culture américaine et ce, dès les débuts du cinéma : le western. Récits purement mythologiques qui permirent non seulement aux Etats-Unis de se créer un folklore et des légendes fondatrices, mais également d’exporter leurs icônes à travers le monde, le genre traverse toute l’histoire du septième art, continuant d’être réinventé et d’inspirer de nouveaux auteurs. Les années 50, et l’âge d’or des studios, constituent l’un de ses principaux points d’orgue. Entre chefs-d’œuvre majeurs (Le Train sifflera trois fois, La Prisonnière du désert) et séries B produites en quantités industrielles, le cowboy est sur tous les écrans, petits et grands, générant des stars telles que Clint Eastwood et Steve McQueen, d’abord remarqués à la télévision, ou Audie Murphy qui n’hésite pas à enfiler le Stetson entre deux films de guerre à sa gloire. Depuis des années, Sidonis-Calysta s’est donné pour mission de mettre en valeur le western sous toutes ses formes. Parmi les dernières sorties de l’éditeur, notons deux films significatifs, autant inscrits dans les codes que fidèles à la personnalité de leurs auteurs. Penchons-nous donc sur Le Cavalier de la mort d’André de Toth et Bataille sans merci de Raoul Walsh.

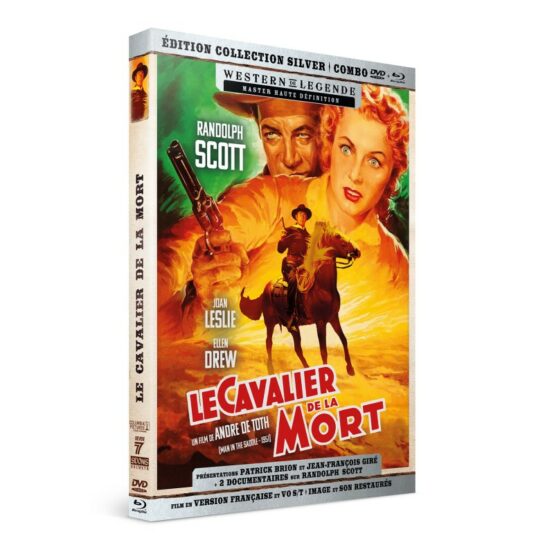

Le Cavalier de la mort (Man in the Saddle) d’André de Toth (1951)

Lorsqu’il s’attelle à Man in the Saddle, de Toth est déjà un réalisateur expérimenté à la filmographie diversifiée, un solide faiseur qui s’est essayé à tous les styles, ou presque. D’origine hongroise, il débute sa carrière de cinéaste dans son pays natal avant de s’envoler pour l’Angleterre où il devient l’assistant de Zoltan Korda sur Les Quatre plumes blanches, entre autres. C’est aux Etats-Unis qu’il rencontrera finalement le succès avec des longs-métrages comme La Chevauchée des bannis au cours de la décennie 50. En 1951 Il débute une collaboration avec le stakhanoviste du western Randolph Scott (à l’affiche de pas moins de quatre films en 1955) qui durera le temps de six projets, parmi les plus marquants de la filmographie de l’acteur. Ce dernier se charge donc de la production avec son fidèle collaborateur Harry Joe Brown. Adapté d’un roman d’Ernest Haycox (auteur de Stagecoach, porté à l’écran par John Ford) par le metteur en scène lui-même et Kenneth Gamet (tous deux se retrouveront à l’occasion du Sabre et la flèche), Le Cavalier de la mort raconte les mésaventures de Owen Merritt (Scott), petit vacher qui se fait voler Laurie (Joan Leslie), la femme qu’il aime, par un important propriétaire terrien, Will Isham (Alexander Knox). Lorsque celui-ci apprend que ses noces sont en réalité un mariage d’intérêt, il décide de se débarrasser définitivement de celui qui reste son rival…

(Le Cavalier de la mort – Copyright Sidonis-Calysta)

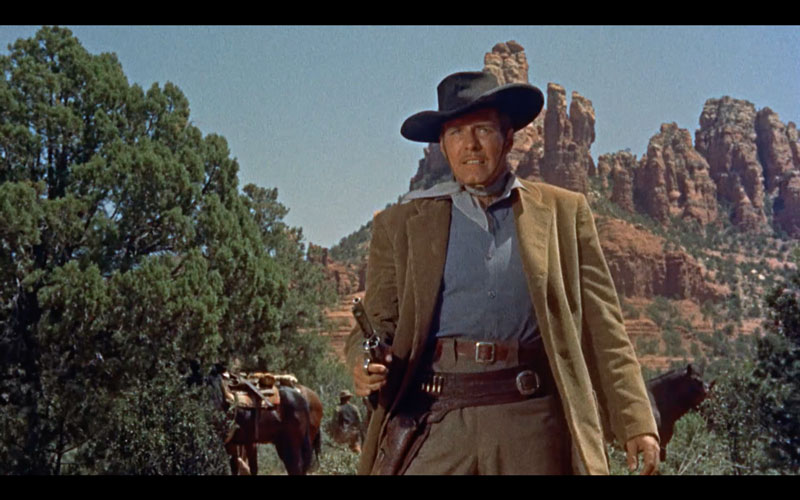

Au cours des fifties, le prolifique André de Toth tourne de nombreux westerns tels que La Mission du commandant Lex ou La Rivière de nos amours, souvent portés par des castings de stars (Gary Cooper, Kirk Douglas). Pas un gros budget ni une série B fauchée, Man in the Saddle, produit par Columbia pourrait se définir comme un exemple de cinéma de l’entre-deux. Le réalisateur remplit consciencieusement son cahier des charges avec un talent et une recherche d’efficacité payants. Ainsi, l’introduction présente en deux plans et une réplique, l’antagoniste et l’enjeu principal (son mariage avec Laurie et l’expansion de son domaine quoiqu’il en coûte). La première partie du récit, où tous les enjeux sont posés, est réduite quant à elle, à une seule et même nuit. S’il n’évite pas certains écueils, à l’image du personnage caricatural de Charley, Mexicain aux sens aiguisés, reprenant peu ou prou l’habituel rôle de l’Indien sage, ou de la chanson titre signée Tennessee Ernie Ford, uniquement là pour capitaliser sur le petit succès du chanteur, le cinéaste injecte certaines idées formelles pour le moins originales. Il joue sur la profondeur de champ de ses cadres, en rendant un saloon vivant par la seule direction de ses figurants ou en faisant exploser une bouteille au premier plan, les éclats se retrouvant projetés sur l’objectif. Il n’hésite également pas à injecter une atmosphère horrifique lorsqu’il filme Isham seul dans son vaste salon, le regard perdu dans le crépitement d’un feu de cheminée. Fidèle aux passages obligés du divertissement populaire, le metteur en scène orchestre des séquences purement spectaculaires, comme cette bagarre au beau milieu d’une maison qui s’effondre sous les coups des combattants, ou cette tentative de sauvetage de bétail à bord d’une charrette en feu. Point d’orgue, l’impressionnant final apocalyptique, où les éléments se déchaînent pour mieux illustrer le chaos des sentiments des protagonistes. Signe des temps d’un Hollywood en plein bouleversement, beaucoup de forces en présence, ayant pourtant travaillé pour le grand écran, finiront leurs carrières respectives à la télévision dès la fin des années 60 : de Toth évidemment, mais aussi les comédiens Joan Leslie, Ellen Drew, Alexander Knox ou le compositeur George Duning. Ce type de produit d’exploitation, trouvera in fine refuge dans le foyer des Américains, métamorphosé en téléfilm ou en série à succès. Grande figure du western des années 50, Randolph Scott porte littéralement le film et se retrouve au centre de la plupart des bonus de cette édition proposée par Sidonis. Dans l’entretien Un Homme seul qui lui est consacré, Edward Buscombe revient sur l’incroyable carrière du comédien et en quoi les collaborations successives avec de Toth et Budd Boeticher ont forgé sa légende. Ici, Scott campe un héros diamétralement différent du stéréotype du cowboy, constituant l’un des éléments les plus surprenants du Cavalier de la mort.

(Le Cavalier de la mort – Copyright Sidonis-Calysta)

Loin de ses atours de produit mercantile, le long-métrage surprend par ses partis-pris innovants. Dans sa présentation, Jean-François Giré raille le titre français, bien éloigné de son pendant original qui définit mieux le récit : « l’homme sur la selle ». Cet homme, c’est Owen Merritt, introduit comme un être profondément mélancolique, buvant pour noyer son chagrin. Dépressif, passif, il refuse longtemps de s’engager dans la lutte contre son ennemi par amour pour celle qu’il a perdue. Autre figure masculine à contre-courant, Hugh (campé par John Russell, vu plus tard dans Pale Rider) prend quant à lui les armes par pure jalousie. Des figures masculines fragiles, à fleur de peau, des amoureux transis qui tranchent radicalement avec l’image d’aventurier viril. Buscombe fait très justement remarquer que Scott a accompagné les évolutions du genre en tournant sous la caméra de Sam Peckinpah dans Coups de feu dans la sierra, juste avant de prendre sa retraite en 1962, ou en influençant, selon lui, les rôles taiseux et ambigus de Clint Eastwood. L’affrontement avec l’antagoniste prend ici la forme d’un face à face courtois en apparence, plein de haine rentrée et déguisée en bienséance, au sous-entendu politique et historique évident. Les deux ranchs qui se font face sur un même territoire représentent deux conceptions de l’Amérique. D’un côté les valeurs ancestrales des pionniers, de l’autre la boulimie capitaliste qui ne cherche qu’à tout posséder. Une vision étonnamment pessimiste qui accompagne le choix d’André de Toth de tourner son film dans une obscurité quasi totale. La photo de Charles Lawton Jr (3h10 pour Yuma, La Dame de Shanghaï) use en effet de nuits américaines et de clairs-obscurs. Une audace qui trouve son apothéose dans une fusillade entièrement plongée dans le noir, presque abstraite, si ce ne sont ces quelques plans d’inserts voulus par la production comme le précise Patrick Brion, qui gâchent quelque peu le parti-pris du cinéaste. Plus surprenant encore pour ce type de production, ce sont les rôles féminins qui portent l’entièreté du récit. Nan (Ellen Drew) cowgirl à la tête de sa propre exploitation, mais surtout Laurie campée par Joan Leslie (Sergent York). Un beau personnage complexe, ambitieux et fort, qui n’hésite pas à se couper de son environnement familial sclérosé pour atteindre ses objectifs. Elle qui a vu sa mère se tuer à la tâche ne désire que s’élever dans l’échelle sociale, « devenir quelqu’un », quitte à se résigner au malheur d’un mariage d’intérêt qu’elle considère elle même comme un « marché ». Ironiquement, c’est le sentimental Owen qui lui reproche de suivre sa raison plutôt que son cœur, comme une ultime inversion des genres, point fort d’un long-métrage surprenant à plus d’un titre.

Bataille sans merci (Gun Fury) de Raoul Walsh (1953)

Né en 1887, cinéaste ultra prolifique à l’œuvre depuis 1915 (il réalisera en tout et pour tout plus de deux-cent films, bien qu’il revendique la paternité de près de quatre-cent), Raoul Walsh est déjà une légende, capable d’enchaîner jusqu’à quatre projets par an, lorsqu’il réalise Bataille sans merci en 1953. Adaptation d’un roman écrit à six mains par George, Kathleen et Robert A. Granger, par les scénaristes Irving Wallace et Roy Huggins, créateur de la série Le Fugitif et réalisateur du Relais de l’or maudit avec Randolph Scott, le long-métrage est en outre produit par Columbia qui impose à Walsh un tournage en 3D. Ben Warren (Rock Hudson), ancien militaire part chercher sa fiancée Jennifer (Donna Rees) pour la conduire en Californie où ils désirent s’établir. Leur diligence est attaquée par deux hommes masqués qui assomment Warren et enlèvent la jeune femme. Comment le réalisateur vétéran aborde-t-il cette production qui vise à réinventer le western et le propulser dans le futur grâce aux technologies de pointe ?

(Bataille sans merci – Copyright Sidonis-Calysta)

Bataille sans merci ancre son intrigue dans une Amérique fraîchement unifiée, mue par une volonté de construire un monde nouveau et pacifié. Ben, incarné par un jeune Hudson à qui le cinéaste a offert son premier rôle sur grand écran dans Les Géants du ciel comme le souligne Patrick Brion, croit fermement en la possibilité de cette société idyllique. L’acteur incarne en effet un homme idéaliste, devenu antimilitariste suite à son expérience traumatisante durant la Guerre de Sécession. Une foi en l’avenir qui se heurte pourtant à la dure réalité. En voulant à tout prix tourner le dos à leur passé sauvage et brutal, basé sur des lois et des valeurs archaïques, les Etats-Unis sont en train d’engendrer une nouvelle violence faite d’inégalités et d’un profond individualisme, synthétisée par la personne du shérif, dépositaire de la nation, qui refuse de s’impliquer par peur de perdre sa place. Cette volonté de policer un territoire qui a pourtant été conquis dans le sang, est moqué par l’ancien confédéré Slayton (campé par Philip Carey) qui n’hésite pas à déclarer « les hommes ordinaires, obéissent aux lois ordinaires », comme un doigt d’honneur aux politiques progressistes mises en place par le Nord vainqueur. Le réalisateur, dont le documentaire Les Vraies aventures de Raoul Walsh présent en bonus révèle qu’il a lui-même été cowboy et a côtoyé un certain Pancho Villa, se plaît dès l’introduction à dépeindre l’illusion de cette société hypocrite où les bourgeois digressent calmement dans le confort d’une diligence alors que des soldats les escortent au beau milieu d’un territoire hostile. Le twist narratif de début de récit, se joue également de cette porosité entre les conceptions sociales distinctes lorsque les membres gang (au sein duquel Lee Marvin fait l’une de ses premières apparitions au cinéma) se débarrassent de leurs tenues militaires pour revêtir leurs habits de hors-la-loi. Les apparences sont trompeuses et le passé peut resurgir à n’importe quel moment, à l’image du modernisme imposé au cinéaste qui semble se désintéresser totalement de la 3D. Il est amusant de souligner que ce dernier, borgne, à l’instar d’André De Toth qui pourtant signa L’Homme au masque de cire avec cette même technologie, ne pouvait pas saisir le rendu permis par les lunettes anaglyphes. Brion revient en détail sur ce désir de l’industrie d’user du relief (L’Etrange créature du lac noir, Le Crime était presque parfait) afin de contrer l’essor de la télévision. Visiblement peu concerné par ces artifices, le réalisateur se contente de filmer quelques plans d’objets lancés sur la caméra, dans un effet de surgissement, ou compose une vue subjective depuis le siège d’un cocher pendant une cavalcade. Son attention se porte en réalité ailleurs, vers une Histoire qui ne cesse de contaminer le présent.

(Bataille sans merci – Copyright Sidonis-Calysta)

Dans son interview, Jean-François Giré souligne que l’antagoniste semble plus intéresser le metteur en scène que son héros, finalement assez fade. Frank Slayton, marqué par une guerre qui engendra le massacre de Richmond, ultime acte de barbarie inutile d’un conflit fratricide, fantasme un roman national idéalisé. Lors d’une discussion très courtoise, chacun évoque son expérience du combat et le traumatisme qui en découle. Le chef de gang, tout comme Jennifer (campée par Donna Reed, à l’affiche de Tant qu’il y aura des hommes la même année) sont deux sudistes qui ont perdu leurs privilèges en même temps que leur monde. Ils fuient des Etats ravagés, vissés à leur codes aristocratiques moribonds. Si la jeune épouse se révèle un personnage décevant compte tenu de l’attachement de Walsh à des figures féminines fortes, Slayton se pose en centre névralgique du récit. En effet, le bad guy devient la cible d’une chasse à l’homme où chacun souhaite se venger des agissements du bandit. Loin des villes prospères, s’agglomère autour du protagoniste une communauté disparate (un Indien vengeur, une Mexicaine trompée) guidée par un seul but, faire payer celui qui a détruit leurs vies. Une préfiguration de la troupe menée par Josey Wales dans le film du même nom qu’Eastwood réalise en 1976 en somme. Ensemble, ils retrouvent leurs instincts, cèdent à la loi du plus fort à mesure qu’ils traversent des espaces sauvages où le danger se love dans chaque recoin, à l’image de ce serpent venimeux dissimulé dans un buisson. Bien que porté par une mise en scène relativement sage venant d’un cinéaste capable d’une incroyable inventivité formelle (en témoignent Les Fantastiques années 20 ou Gentleman Jim), Bataille sans merci (étonnant titre qui, comme son pendant original, Gun Fury, promet un déluge de violence qui n’arrive jamais) se pose en œuvre mineure d’une filmographie foisonnante. Néanmoins, il boucle son retour à la brutalité du grand Ouest de la plus belle des manières, en orchestrant un duel final au cœur d’une maison en ruine métaphorique. Patrick Brion distingue la carrière de Walsh en deux types de westerns. D’un côté les grandes épopées telles que La Piste des géants, de l’autre, les petites productions plus modestes dont ce long-métrage et ses soixante dix-neuf minutes de traque haletante, s’inscrit assurément.

Disponibles en DVD et Combo Blu-Ray/DVD chez Sidonis-Calysta.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).