Goya d’honneur en 2000, Antonio Isasi (également identifié en tant qu’Antonio Isasi-Isasmendi) demeure un nom méconnu en dépit d’une filmographie fournie et d’une importance avérée dans l’histoire du cinéma espagnol. Après avoir été groom au sein de la société de production Emisora Films, il grimpe les échelons et devient monteur pour cette même structure en œuvrant notamment sur les travaux de Ignacio F. Iquino (Noche sin cielo) et Jerónimo Mihura (En un rincón de España) entre la fin des années 40 et le début 50. Touche à tout, il officie également en tant que scénariste et chef de production, collabore avec Edgar Neville et Rovira Beleta, tout en s’essayant aux courts-métrages. Il signe en 1954 un premier long, Relato policiaco, puis fonde en 1956 Producciones Isasi, disposant alors de ses propres studios de tournage et pouvant ainsi (au moins en partie) s’autoproduire. Deux phases distinctes composent dès lors sa carrière, l’une quasi exclusivement nationale composée de Pasión bajo el sol (1956), Rapsodia de sangre (1957), Diego Corrientes (1959), La mentira tiene cabellos rojos (1960), Tierra de todos (1961) et Vamos a contar mentiras (1962), la seconde plus ouvertement tournée vers le marché international. Scaramouche, coproduction entre la France, l’Italie et l’Espagne portée par Gérard Barray, constitue la première étape de ce désir de dépasser les frontières. Isasi parvient à s’associer à de gros distributeurs tels que Columbia sur L’Homme d’Istanbul ou Warner sur Les Hommes de Las Vegas, avant de bénéficier d’une sortie remarquée outre-Atlantique pour Meurtres au soleil (cité par Quentin Tarantino qui réutilise le thème musical de Luis Bacalov sur Kill Bill : Volume 2). Il rencontre de beaux succès, en plus de remporter des prix importants (il obtient à trois reprises celui du meilleur réalisateur aux Cinema Writer Circle Awards, soit l’une des institutions les plus prestigieuses d’Espagne, formée par des centaines de critiques et scénaristes). Il s’octroie une parenthèse documentaire en 1975 pour Rafael en Raphael, consacré à un célèbre chanteur espagnol par le prisme du phénomène sociologique qu’il fut durant le régime franquiste.

(Copyright Carlotta Films – 2022)

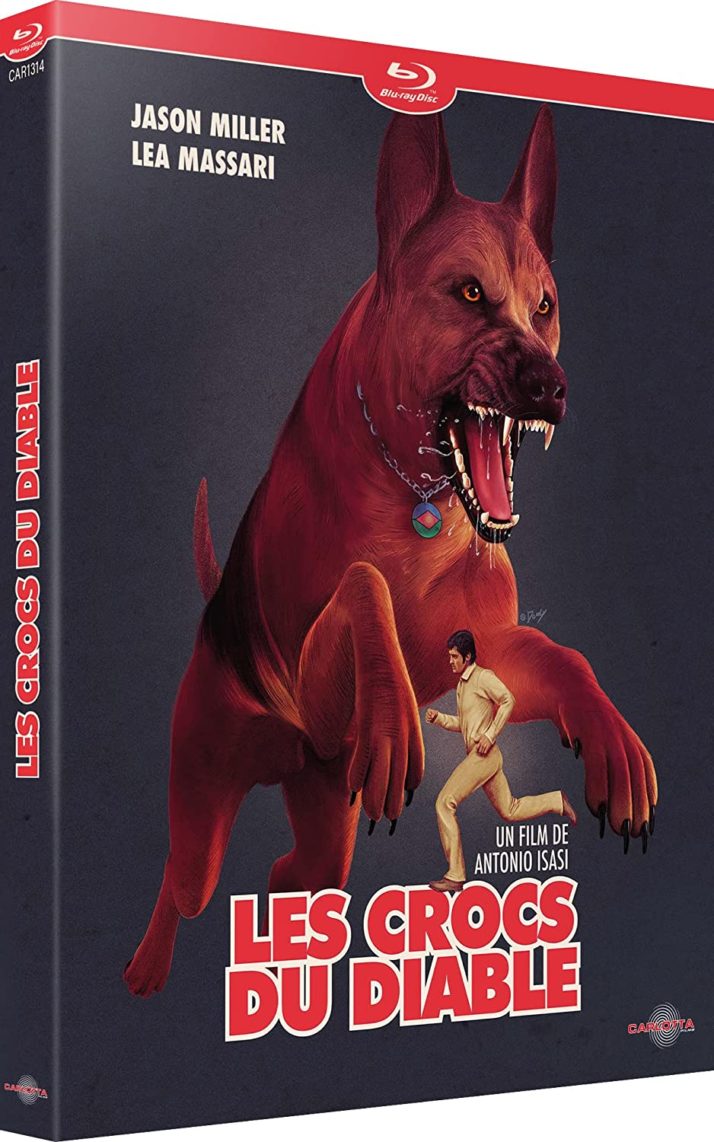

Les Crocs du diable (El Perro), son retour à la fiction réalisé durant la transition démocratique du pays et après la mort du général Franco, est une adaptation libre de Como un perro rabioso d’Alberto Vázquez-Figueroa publié en 1976. Un auteur vendu à plus de 25 millions d’exemplaires à travers le monde, porté ensuite à l’écran à plusieurs reprises, notamment par Richard Fleischer sur Ashanti (1979) et Enzo G. Castellari sur Touareg le guerrier du désert (1984). Il réunit un casting venu d’horizons multiples où l’Américain Jason Miller (le père Karras dans L’Exorciste, déjà au pied du mur après des débuts aussi prometteurs que remarqués) croise l’Italienne Lea Massari (l’inoubliable Anna de L’Avventura d’Antonioni, qui a également tourné pour Leone, Risi, Sautet, Verneuil et Malle) et l’Espagnole Marisa Paredes (déjà présente dans Rafael en Raphael). Cinéaste totalement négligé dans nos contrées, à l’œuvre jusqu’à présent inédite en vidéo (à l’exception d’une édition DVD pour Scaramouche chez René Château), Antonio Isasi est aujourd’hui à l’honneur chez Carlotta qui propose un nouveau master restauré, et tout simplement l’exclusivité mondiale en Blu-Ray, pour Les Crocs du diable. Un geste, qui, on l’espère motivera d’autres ressorties du réalisateur, tant le film se révèle bien plus qu’une simple curiosité à découvrir. Quelque part en Amérique Latine, un dictateur nommé Leónidas Arévalo fait régner la terreur dans son pays. Comme de nombreux autres opposants politiques, le mathématicien Arístides Ungria (Jason Miller) croupit derrière les barreaux de la prison de San Justo. Un jour, il profite d’un moment d’inattention pour s’enfuir, avant d’être rattrapé par le gardien Zancho et son redoutable chien. Arístides finit par abattre le militaire mais, avant de mourir, celui-ci ordonne à l’animal de tuer le fugitif. La bête va alors traquer le héros jusqu’à la capitale pour venger son maître…

(Copyright Carlotta Films – 2022)

Ce qui frappe en premier lieu dans El Perro, c’est sa dimension purement viscérale, malgré un propos engagé. Loin de sombrer dans une dénonciation abstraite de la barbarie du franquisme, Isasi fait le choix de lui donner la forme d’un animal dressé pour tuer. Face au chien, Arístides doit retrouver une bestialité originelle débarrassée des apparats de la civilisation, s’il veut espérer survivre. À ce titre, l’hallucinante séquence de lutte entre le protagoniste entièrement nu et son poursuivant, est symptomatique. La violence, un temps maintenue hors-champ, notamment durant le prégénérique, devient organique, soutenue par la prestation physique de Jason Miller. Dans Féroce, l’interview croisée entre Fabrice du Welz et Fathi Beddiar présente en bonus, ce dernier parle même de « film frontal » à tous les niveaux. Le héros, introduit comme réfléchi, est un mathématicien opposé au régime dont on apprendra le nom que tardivement. Assez passif lors des opérations menées par les résistants, il tire uniquement parti de son intelligence afin de se sortir des mauvaises passes. Son évasion doit par exemple plus à son aptitude à profiter d’un coup du sort, qu’à des facultés dignes d’un homme d’action. Pourtant, au contact de son assaillant, il se métamorphose, se change en une figure sauvage, brutale, animée par une pulsion de vie, délestée de toute revendication. S’il revêt la soutane (clin d’œil au rôle tenu par Miller dans L’Exorciste) tandis que le chien erre aux alentours telle une ombre démoniaque, le réalisateur ne tombe jamais dans une opposition binaire et morale. Le personnage est à l’inverse porté par des motivations concrètes, terre à terre, charnelles et sentimentales. Le trio amoureux qu’il compose avec Muriel (Lea Massari) et Romero (Aldo Sambrell, apparu dans Navajo Joe) devient le centre névralgique du récit lors de sa dernière partie. La confrontation politique se double alors de ressentiment et de jalousie, finissant d’ancrer le long-métrage dans une réalité tangible, concrète et désespérée, que l’illusoire espoir de happy end ne vient pas trahir.

(Copyright Carlotta Films – 2022)

Contrairement à ce que son titre français et son affiche laissent présager, Les Crocs du diable ne verse jamais dans les codes et les ressorts du cinéma d’exploitation. Au sein d’une république imaginaire dont le nom n’est jamais évoqué, sorte de dystopie allégorique évoquant tout autant l’Espagne de Franco (Isasi travaille sur le projet depuis 1975, année de la mort du leader) que le Chili de Pinochet, la rébellion se révèle menée par des intellectuels condamnés. Dès ses premiers instants, le film affiche une peinture sans fard des agissements des garants de l’ordre au sein de la dictature : accompagné par la bande originale aux accents horrifiques d’Antón García Abril, Zancho (Francisco Casares) traque un homme en fuite, un Indien qui connaît un sort funeste dès lors que l’ordre est donné au chien de s’en charger. Du camp de prisonniers, le cinéaste ne filme que les baraquements qu’il présente comme des cages à lapins au travers de cadres distordus, au sein desquels chacun extrapole les différentes exactions commises par le pouvoir, tel un spectacle macabre et pervers qui demeure leur seule distraction. Des paysages arides, où les bagnards effectuent leur labeur sous un soleil de plomb (renvoyant à certains passages du Pont de la rivière Kwaï), le metteur en scène déplace peu à peu l’action vers un décor de plus en plus contemporain. D’abord, un groupe de nomades tirant profit de la situation sans se se mettre en danger, puis la modeste maison de Campesina (Yolanda Farr), une femme qui n’a que son élevage de moutons pour survivre, avant de basculer vers la grande ville ironiquement nommée El Paraíso, aux immeubles sans âme en construction. À mesure que le long-métrage se « civilise », ses enjeux deviennent par ailleurs plus explicites. Par ce geste, le réalisateur donne à voir l’envers de toute propagande politique, symbolisée par ces inserts successifs parsemés tout du long à la gloire du dictateur local. Bras armé du pouvoir, tueur implacable dressé en allemand (probable écho aux liens entre anciens nazis et tyrans sud-américains), le chien applique à la lettre les diktats en place, allant jusqu’à détruire le bétail de l’éleveuse et la condamner ainsi, à la misère. Métaphore engagée, comme le sera le White Dog de Samuel Fuller cinq ans plus tard, El Perro dessine le portrait d’un pouvoir autoritaire, dont les dérives créent des monstres, à l’image de la peur gangrénant Arístides jusqu’à le faire sombrer dans une paranoïa destructrice.

(Copyright Carlotta Films – 2022)

De ce postulat bien plus profond et métaphysique qu’il n’y paraît, Antonio Isasi-Isasmendi tire une œuvre aux partis-pris formels surprenants. Sous ses atours de « classique de vidéoclub », comme le définit Fathi Beddiar, riche en moments de tension (la fusillade à bord du ferry), El Perro se révèle quasiment expérimental, notamment dans son montage. Ce n’est, pour la première fois, pas le cinéaste lui-même qui s’est attelé à l’exercice mais Carmen Frías, collaboratrice de Bigas Luna. Il en résulte un traitement symbolique, générateur de sens, à l’instar de cette ultime séquence où deux morts sont mises en parallèle, explicitant de la plus brillante des manières la charge politique larvée jusqu’alors. Entre arrêts sur image en pleine scène d’action et désynchronisation du son lors de certains flashbacks, qui prennent ainsi la forme de fragments mentaux, le film n’hésite pas à bousculer son spectateur en brisant les codes de la narration classique et confortable. La liste des membres de la résistance, codée au sein d’une équation que le héros se répète à longueur de métrage, se voit illustrée à l’écran par une mosaïque de visages qui donnent corps à des noms jusque-là abstraits. De plus, fort d’une mise en valeur des décors et d’une gestion de l’espace proprement hallucinante, aidé en cela par son chef opérateur Juan Gelpí (déjà à la photo de Meurtres au soleil et Les Hommes de Las Vegas), le réalisateur se joue de références au western dans son approche des majestueux paysages de nature. Lors du prologue, Zancho est d’ailleurs introduit par son badge (véritable étoile de shérif) et son arme, alors que des plans de plus en plus rapprochés sur des marais finissent par adopter la vue subjective du chien, procédé qui devient par la suite récurrent, mais choix plutôt osé près de quatre ans avant sa démocratisation dans Evil Dead. Il s’amuse même à relire, en cours de route, un temps fort de son premier acte (la poursuite sur la falaise), à l’intérieur d’un nouvel environnement (un parking souterrain), mêlant l’air de rien continuité et rupture, alimentant en cohérence son propos tout en stimulant les sensations. Étonnamment, Isasi se permet des instants contemplatifs au sein même de sa chasse à l’homme, voire certaines digressions sensuelles telle cette scène en compagnie de Campesina, donnant une âme à un récit qui aurait pu faire le choix de l’efficacité désincarnée.

(Copyright Carlotta Films – 2022)

Forte d’une copie impériale sur le plan du son et de l’image, l’édition concoctée par Carlotta s’agrémente également d’environ une heure de suppléments. La bande-annonce du film mais surtout deux conversations l’une intitulée Bistro de l’horreur avec François Cognard, Mélanie Boissonneau et Christophe Lemaire, l’autre Féroce, entre Fabrice du Welz et Fathi Beddiar. Deux documents passionnés et riches en anecdotes. On apprend notamment dans le second, que James Ellroy, féru de canins, est un fan du Didier d’Alain Chabat. Une raison supplémentaire, si cela était encore nécessaire, de se procurer Les Crocs du Diables dans les plus brefs délais !

Disponible en Blu-Ray et DVD chez Carlotta Films.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).