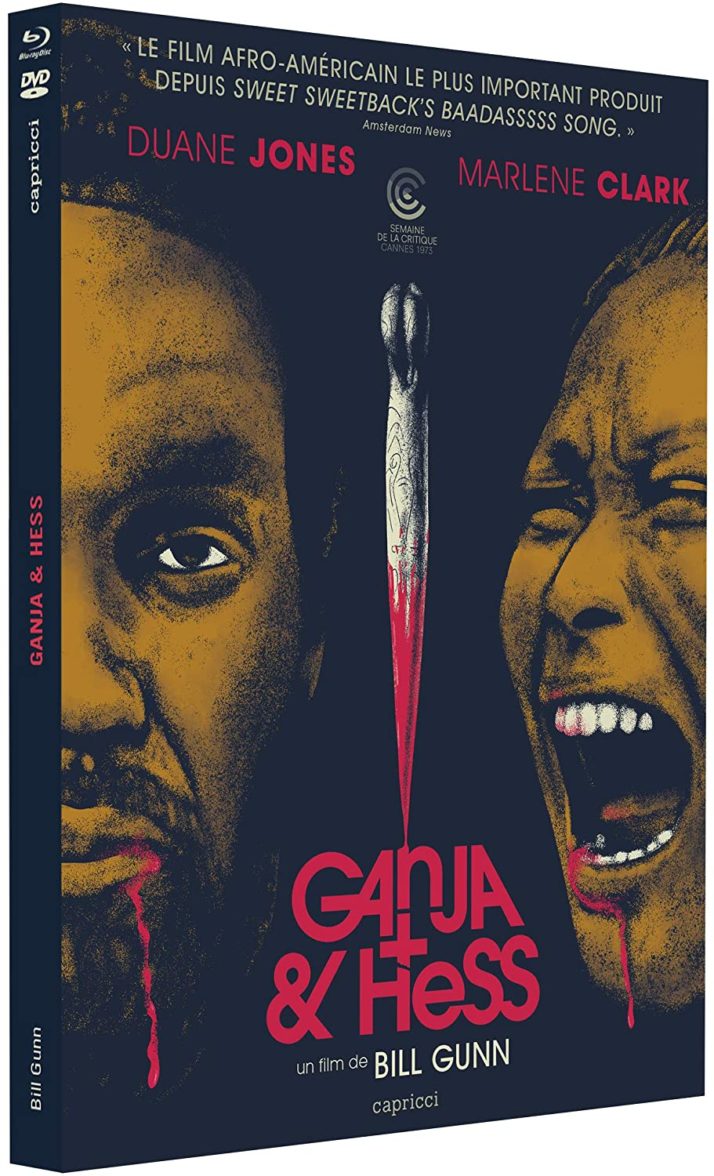

En 1971, deux films réalisés par des cinéastes afro-américains, Sweet Sweetback’s Baadassss Song de Melvin Van Peebles et Les Nuits Rouges de Harlem (Shaft) de Gordon Parks, vont contribuer à lancer un courant phare de la contre-culture, la blaxploitation. Le succès de ces deux longs-métrages dévoile aux studios l’existence d’un marché jusqu’à présent négligé et souvent très juteux financièrement. Dans cette logique opportuniste, les productions se multiplient (on compte plus d’une vingtaine de métrages pour la seule année 72), déclinant genres et stéréotypes, afin de surfer sur les tendances mainstream et les adapter au public ciblé. Exemple symptomatique, Blacula, le vampire noir de William Crain (qui déclinera en 76 le célèbre Dr.Jekyll pour Dr Black, Mr.Hyde), relecture afro du célèbre mythe initié par Bram Stocker. En parallèle, Bill Gunn, fils d’une famille d’artistes, auteur de pièces de théâtre et romans, rencontre Norman Jewison par l’intermédiaire d’une connaissance commune, Harry Belafonte. Le réalisateur de L’Affaire Thomas Crown lui offre l’opportunité de signer le scénario de The Landlord (Le Propriétaire), première réalisation d’Hal Ashby dont il est le producteur. La même année (1970), Gunn signe Stop, un coup d’essai produit par la Warner. La major, catastrophée par un résultat qui se revendique d’inspirations européennes telles que Godard et Antonioni, qu’elle juge à la fois trop élitiste, intello et érotique, signe son arrêt de mort en le privant de sortie. L’immense succès de Blacula, couplé au goût croissant du public pour le cinéma horrifique (le carton de Rosemary’s Baby en 1969 est passé par là), stimulent des producteurs à revisiter le genre à la sauce blaxploitation. Ainsi, Bill Gunn est approché afin d’écrire une fiction vampirique, une opportunité qu’il accepte tout en décidant de s’en servir comme d’un cheval de Troie. Le cinéaste a en tête un autre dessein que celui que son scénario laisse présager et réussit à mettre en pratique ses idées durant le tournage. Bien que sélectionné à la semaine de la critique à Cannes en 1973, l’œuvre divise la critique et connait un échec violent. En conséquence, les producteurs vont tenter de sauver leur mise de départ en opérant des remontages pour ramener le long-métrage vers la série B classique. Il ressort notamment sous les titres Blood Couple puis Double Possession (afin de surfer sur le succès de L’Exorciste). Bill Gunn avait heureusement déposé une copie 35 mm au MOMA, (aujourd’hui à l’origine de la restauration en partenariat avec la Film Foundation), lui permettant de sauvegarder son montage originel. Rareté longtemps invisibilisée ayant acquis progressivement sa réputation auprès de niches cinéphiles, le film jusqu’à présent totalement inédit en France fait peau neuve dans un combo Blu-Ray/DVD édité par Capricci. Alors qu’il fait des recherches sur un peuple africain antique, l’anthropologue Dr Hess (Duane Jones) est frappé d’un coup de dague cérémoniale par son assistant (Bill Gunn) qui se suicide peu après. Hess se découvre alors une addiction au sang humain. Lorsque Ganja (Marlene Clarke), la femme de l’assistant, arrive chez lui, elle trouve le corps et entame avec le Dr Hess une étrange relation de mort, de sang et de douceur lascive.

© Capricci éditions

Œuvre dense et souvent déstabilisante notamment par son refus de se conformer aux codes (ceux de la blaxploitation, du cinéma américain des années 70, du genre auquel elle serait censée appartenir,…), Ganja & Hess, exclut de son ADN toute facilité potentielle ou éventuelle recherche de séduction. À la fois brut et sensoriel, le long-métrage déroute dès ses premières secondes, successions de cartons annonciateurs d’un pan de l’intrigue suivis de plans de statues en noir & blanc, puis d’une cérémonie religieuse, elle en couleurs. Bill Gunn élabore un objet filmique sophistiqué élargissant perpétuellement ses horizons de départ (factuellement limités) par son inventivité et un désir palpable de puiser au sein d’une multitude de disciplines artistiques, tel un champ des possibles infini. Si le chapitrage du récit résonne comme une convention ou une réminiscence du passé d’écrivain/dramaturge du cinéaste, ce dernier se plaît à maltraiter cette linéarité de façade, toujours enclin à flirter avec le chaos visuel et sonore, brouiller les maigres repères qu’il façonne. Son goût du contrepied et des ruptures de tons, semble moins répondre à l’exercice de style inspiré, qu’à un projet partiellement opaque à la découverte, dont la limpidité se révèle sur la durée et à force de revisionnages. Exigeante, la fiction se dessine entre une approche purement expérimentale (désynchronisation de l’image et du son, surimpressions, effets psychédéliques,…) et des séquences flirtant avec le documentaire underground, entremêlées par un montage intuitif que n’aurait pas renié Jean-Luc Godard. Gunn incorpore sans distinction, des tableaux issus d’une exposition prestigieuse et la pochette d’un vinyle de Nina Simone (sœur de Sam Waymon, compositeur de la bande-originale, mais ici également acteur), abolissant par sa mise en scène toute forme de hiérarchie culturelle. De même, le premier passage à tendance horrifique, correspond à un cauchemar du protagoniste, invitant des visions africaines ancestrales et de mystérieux hommes blancs semblant appartenir à une société secrète. L’Histoire côtoie ainsi le fantasme (voir le fantastique), telle une première couche, un ciment de l’imaginaire de son héros. Peu après, une scène nocturne invoque une imagerie morbide, lorsque George Meda, ivre sur un arbre, se confie sur ses tendance suicidaires au docteur Hess, positionné à l’écran sous une corde de pendaison. Exemple de symbiose visuelle stupéfiante entre un cadre fixe aux airs de toiles, un dialogue proche de l’interview vidéo et inspirations diverses (historiques, religieuses et d’une certaine manière télévisuelle). Le réalisateur use de la grammaire cinématographique comme d’une matière vivante et modelable à l’envie, opère un bouillonnement créatif au service d’un discours alors minoritaire et avant-gardiste.

© Capricci éditions

Le refus d’employer ne serait-ce qu’une fois, le terme vampire afin de décrire la malédiction qui touche le le Docteur Hess (on parle d’addiction, de dépendance au sang), témoigne implicitement d’un refus de rester cantonner à la case dans laquelle le cinéaste serait prétendument assigné (le film d’exploitation) et surtout de renverser les archétypes. Bill Gunn dépeint son personnage principal, comme un bourgeois afro-américain exerçant une prestigieuse profession, lettré (lors d’une séquence étonnante, il se livre à un dialogue en français) et hautement cultivé, habitant une luxueuse demeure aux allures d’ancienne maison de colon. Pourtant, cet individu manifestement assimilé, reproduit inconsciemment les réflexes d’un héritage nourri aux clichés raciaux, à commencer par l’emploi et l’exploitation d’un personnel noir (assistant, chauffeur), comme si son ascension sociale l’avait forcé à adopter des réflexes quasi aristocratiques fondamentalement racistes et épouser malgré lui une forme d’impérialisme culturel blanc. À mesure que son besoin de sang se développe, s’intensifie, rejaillissent par flashs ses racines, niées ou oubliées, telle une malédiction inéluctable. Sans opposer la question raciale à la lutte des classes, le réalisateur tend à inscrire la première problématique comme insuffisante, ou du moins incomplète, en l’absence de convergence avec d’autres combats venant l’inclure dans une grande équation. Autre composante détournée, la dimension érotique du long-métrage, en rupture avec toute tentation voyeuriste ou racoleuse, Gunn observe la naissance d’une histoire d’amour contrariée et sensuelle. Il mêle douceur et violence, délicatesse et brutalité, traduisant l’ambivalence et la complexité des sentiments qui animent alors son couple. Cette romance singulière qui rythme la deuxième moitié du récit, se pose en tant que socle concret visant à discrètement unifier les aspirations théoriques, physiques, abstraites et philosophiques du film, pour ainsi progressivement éclaircir ses zones d’ombres. Œuvre iconoclaste, mais foncièrement passionnante, Ganja & Hess est désormais accessible grâce à la belle édition proposée par Capricci. Outre un beau packaging, le combo s’accompagne d’un livret composé de textes, images et documents d’archives, parmi lesquels une tribune du réalisateur publiée dans le New York Times de Mai 1973, intitulée Être un artiste noir. L’incontournable Jean-Baptiste Thoret, revient une heure durant sur le métrage et le contexte qui le précède. Il évoque notamment la grande ouverture d’interprétations qu’il permet et peut nourrir, avant de se livrer à la sienne, faisant de Ganja, le vrai protagoniste et au fond, une version plus évoluée du docteur Hess. Blood of the things, document conviant notamment le producteur Chiz Schultz ainsi que le monteur de la version originelle, Victor Kanefsky, nous permet de replonger au cœur d’une conception aussi douloureuse que captivante. Un retour sur la bande-originale par Joseph Ghosn complète l’édition. À noter que Spike Lee (cité au verso de la jaquette) en a fait un remake non-officiel en 2014, Da Sweet Blood Of Jesus, à la réputation peu fameuse.

© Capricci éditions

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).