Le mal en héritage : le cinéma d’épouvante selon Norman J. Warren

Plus connu pour ses films d’horreur, Norman J. Warren a pourtant consacré la plus grosse partie de sa carrière à l’érotisme soft/cheap et la comédie sexy (Her Private Hell, Loving Feeling). Cinéaste versatile, composant avec des budgets de plus en plus serrés, son approche de l’horreur qui fera sa réputation est tributaire d’un soin particulier accordé à l’atmosphère. Qu’il s’agisse du gothique cher à sa patrie, de la science-fiction ou du slasher, le cinéma fantastique de Norman J. Warren tient toujours d’un jeu autour du temps et de l’espace, à travers lesquels « les morts voyagent vite ».

Passé présent : le renouveau de la tradition

A l’instar de Pete Walker ou Michael Reeves, Warren est associé à la “New Wave British Horror”, qui se caractérise, comme son pendant américain, par l’intrusion de l’élément fantastique dans un cadre contemporain, plus proche du spectateur que les reconstitutions d’époque, des personnages le plus souvent issus de la classe moyenne, voire ouvrière, une tendance plus explicite vis-à-vis du sang ainsi qu’une banalisation du sexe comme élément de la vie quotidienne.

En 1976, il parvient à financer un premier projet personnel, Satan’s Slave, dont l’envergure fait de lui l’une des principales figures du renouveau du cinéma d’épouvante britannique (la même année, la Hammer produit son dernier film d’horreur avant 40 ans, To the devil… a daughter). Ce premier opus est encore très lié à la tradition de l’épouvante anglo-saxonne que perpétuera Richard Marquand avec The legacy deux ans plus tard. Le film voit Catherine York (Candace Glendenning) perdre tragiquement ses parents dans un accident de la route alors qu’ils s’en vont visiter son oncle, le mystérieux Alexander (Michael Gough). Accueillie par ce dernier, Catherine traverse son deuil sans douleur, reprenant goût à la vie dans le chaleureux manoir de son oncle, aux côtés de son charmant cousin Stephen (Martin Potter), malgré la présence de la froide Frances, la fidèle secrétaire d’Alexander.  Mais le temps passant, Catherine songe à retourner à Londres pour reprendre une vie normale. Cette idée ne semble pas du goût d’Alexander, ni de Stephen, et la jeune femme devient la victime d’incessants cauchemars. C’est de la bouche de Frances qu’elle apprendra les sombres desseins que son oncle et son cousin nourrissent à son égard : elle devra être offerte en sacrifice pour que l’âme damnée de son ancêtre, la sorcière Camilla York, trouve en elle une nouvelle incarnation.

Mais le temps passant, Catherine songe à retourner à Londres pour reprendre une vie normale. Cette idée ne semble pas du goût d’Alexander, ni de Stephen, et la jeune femme devient la victime d’incessants cauchemars. C’est de la bouche de Frances qu’elle apprendra les sombres desseins que son oncle et son cousin nourrissent à son égard : elle devra être offerte en sacrifice pour que l’âme damnée de son ancêtre, la sorcière Camilla York, trouve en elle une nouvelle incarnation.

Rien de véritablement neuf sous le timide soleil britannique, le scénariste, David McGillivray, s’étant montré plus novateur les années précédentes avec House of whipcord, Frightmare ou House of mortal sin pour Pete Walker. Cependant, si Warren choisit le carcan gothique, simple et facilement appréhendable par un public nourri aux Hammer films et autres succédanés, c’est pour en faire le véhicule d’un quasi-manifeste : le mal pour lui est affaire de circulation. Le mal chez Warren n’est pas un monstre, pas un tueur masqué, mais une essence qui cherche à s’incarner, une force incoercible capable de traverser les dimensions pour trouver un réceptacle propice à la poursuite de son existence. Ici, l’âme de Camilla transite, via le rituel, d’un corps à un autre à travers le temps, sans même expérimenter les affres d’une attente de plusieurs siècles dans les limbes, les deux points dans le temps se trouvant réunis au moment du sacrifice. C’est dans ce principe de transitivité du mal, qui refuse de faire d’un seul individu Le Mal mais qui veut que chacun soit susceptible d’en être le véhicule matériel pour un temps, que le fantastique de Norman J. Warren trouve sa particularité et sa complexité.

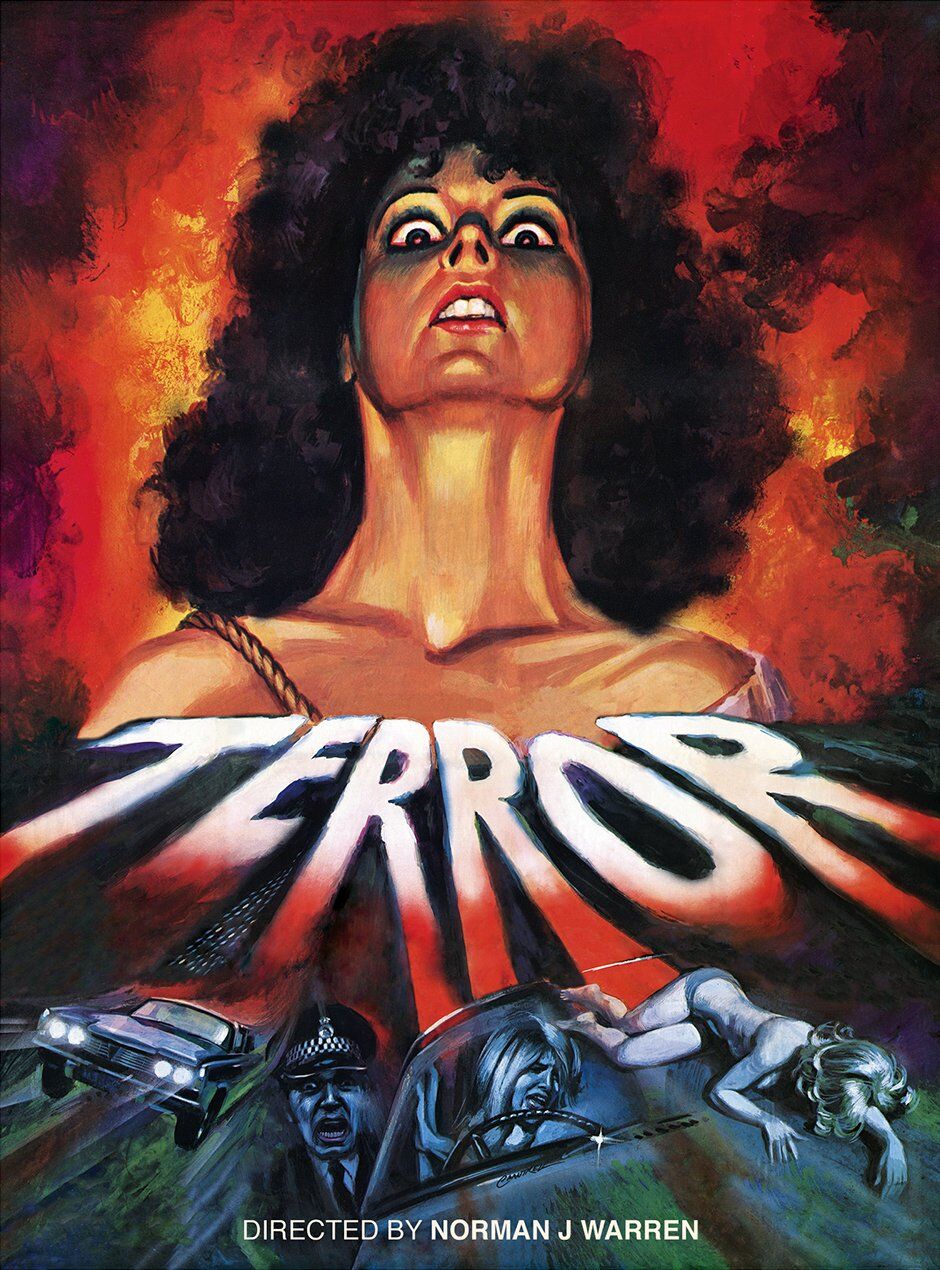

Terror (La Terreur des morts-vivants), en 1979, participe de la même démarche de tradition actualisée, et comme Satan’s Slave, joue sur cette présence du passé, son débordement dans le présent bien au-delà d’un simple phénomène de rémanence. On note encore l’approche folklorique, remisée en introduction cette fois via une mise en abîme où le flash-back gothique de rigueur est astucieusement révélé comme la fin d’un film dans le film renforçant cette idée d’un passé qui ne peut pas mourir, puisqu’il est retravaillé, réincarné dans un médium qui l’oblige à se rejouer.

Le postulat du film est simple. James Garrick vient de produire un film inspiré d’une légende familiale selon laquelle une sorcière condamnée au bûcher par ses ancêtres aurait maudit leurs descendants. Or, une série d’événements étranges semble destinée à atteindre mortellement James et sa cousine Ann qui sont les derniers représentants de la famille Garrick.  Simple mais efficace, et au potentiel passionnant si l’on considère qu’avec son film, James donne à la malédiction le moyen de l’atteindre, transformant son œuvre en une fenêtre par laquelle la sorcière peut assouvir sa vengeance sur les descendants Garrick. Cette idée, c’est de nouveau à David McGillivray que Warren la doit, et elle constituera l’unique point d’intérêt de ce qui va devenir un imbroglio de morts accidentelles dont l’origine surnaturelle ne sera que vaguement discernable. Si le réalisateur voit dans l’introduction un simple hommage à la tradition gothique, le scénariste quant à lui avait peut-être dans l’idée de renvoyer ladite tradition à son caractère éminemment artificiel et c’est avec une certaine ironie que les nappes de brumes et les éclairages baroques sont évacués au profit d’un intérieur contemporain à l’issue d’une projection entre amis. L’idée de McGillivray aurait gagné à bénéficier d’une vision plus radicale : bavard et souffrant d’un rythme souvent léthargique à cause d’une intrigue remaniée au fil de maints compromis, le film n’est sauvé que par ses saillies esthétiques, qui se parent d’une photographie à la Suspiria. C’est d’ailleurs du chef-d’œuvre de Dario Argento que Warren prétend avoir tiré son inspiration, désirant reléguer au second plan les ressorts d’une intrigue logique pour privilégier une succession de scènes choc autour desquelles une histoire n’existerait que pour la forme.

Simple mais efficace, et au potentiel passionnant si l’on considère qu’avec son film, James donne à la malédiction le moyen de l’atteindre, transformant son œuvre en une fenêtre par laquelle la sorcière peut assouvir sa vengeance sur les descendants Garrick. Cette idée, c’est de nouveau à David McGillivray que Warren la doit, et elle constituera l’unique point d’intérêt de ce qui va devenir un imbroglio de morts accidentelles dont l’origine surnaturelle ne sera que vaguement discernable. Si le réalisateur voit dans l’introduction un simple hommage à la tradition gothique, le scénariste quant à lui avait peut-être dans l’idée de renvoyer ladite tradition à son caractère éminemment artificiel et c’est avec une certaine ironie que les nappes de brumes et les éclairages baroques sont évacués au profit d’un intérieur contemporain à l’issue d’une projection entre amis. L’idée de McGillivray aurait gagné à bénéficier d’une vision plus radicale : bavard et souffrant d’un rythme souvent léthargique à cause d’une intrigue remaniée au fil de maints compromis, le film n’est sauvé que par ses saillies esthétiques, qui se parent d’une photographie à la Suspiria. C’est d’ailleurs du chef-d’œuvre de Dario Argento que Warren prétend avoir tiré son inspiration, désirant reléguer au second plan les ressorts d’une intrigue logique pour privilégier une succession de scènes choc autour desquelles une histoire n’existerait que pour la forme.

Space, the final frontier…

Loin des malédictions ancestrales et des relents d’un gothique agonisant, Norman J. Warren délivre son œuvre la plus vénéneuse, dans le giron de la science-fiction, si tant est que le thriller bucolique à huis clos que constitue Prey (1977) puisse être considéré comme appartenant à un genre défini. Au cœur du film se trouve la relation amoureuse entre Jessica-Ann et Joséphine, mise en péril par l’arrivée d’un homme dans leur foyer, un élément central qui semble directement inspiré de la nouvelle Le Renard, de D.H. Lawrence, et qui intéresse Warren bien plus que le régime alimentaire anthropophage du zombie titulaire.

Le réalisateur affirme à nouveau sa tendance à voir le mal comme une essence en constante circulation, et plutôt que de s’encombrer de circonvolutions temporelles, choisit cette fois le huis clos, réduisant le casting à trois protagonistes, dont deux assuraient auparavant un équilibre, mis en péril par le chaos que propage le troisième.

Prey ne s’émancipe jamais vraiment des clichés parfois douteux dont le cinéma populaire de l’époque parait les relations homosexuelles (méfiance pour le sexe opposé, assignation à des rôles binaires au sein du couple où l’un-e des partenaires est forcément fragile et influençable et l’autre une figure virile et influente), mais parvient à équilibrer le tableau, le « zombie » pouvant se voir comme la métaphore d’une vision prédatrice typiquement masculine de la sexualité. La seule présence masculine est aussi et avant tout pour les deux jeunes femmes un rappel de l’hétéronormativité qu’elles fuient en vivant recluses dans leur cottage campagnard, une source de tension qui révèle le caractère dominant, la jalousie maladive de l’une d’elles, et la tentation de cette « normalité » chez l’autre, et ultimement les fissures qui mettent en péril les fondations même de leur vie de couple. S’il fallait trouver à ce petit chef-d’œuvre qu’est Prey une parenté dans le paysage du nouveau cinéma d’exploitation britannique, il faudrait se tourner vers José Ramon Larraz qui avec Symptoms avait déjà arpenté les mêmes routes sinueuses.

L’espace, il est apparemment tout aussi risqué de s’y rendre que d’en recevoir les occupants. Inseminoid (1981), loin du cadre pastoral de Prey, rappelle plutôt Alien de Ridley Scott dont il pourrait passer pour un succédané à la petite semaine.

L’espace, il est apparemment tout aussi risqué de s’y rendre que d’en recevoir les occupants. Inseminoid (1981), loin du cadre pastoral de Prey, rappelle plutôt Alien de Ridley Scott dont il pourrait passer pour un succédané à la petite semaine.

Sur une planète glaciaire, un groupe de scientifiques et d’archéologues procède à l’excavation des ruines d’une civilisation extra-terrestre depuis longtemps disparue. Une série d’inscriptions révèle peu à peu une société basée sur le culte de la dualité, la planète orbitant autour d’un soleil binaire, et gouvernée par des jumeaux. Au cours d’un incident, les membres de l’équipe se trouvent séparés et Sandy (Judy Geeson) se retrouve à la merci d’une créature en quête d’une matrice à inséminer pour assurer le nouvel essor de son espèce. Dès lors, Sandy, en plus de vivre une grossesse accélérée, deviendra l’outil de l’intelligence extra-terrestre qui se développe en elle et assurera la survie de sa progéniture au prix de la vie de ses coéquipiers.

Inseminoid aurait pu rejoindre la kyrielle de copies carbone d’Alien qui fleurissaient sur les écrans à la même époque, mais c’est sans compter sur une interprétation littéralement habitée de Judy Geeson qui semble se donner corps et âme notamment lors d’une scène d’accouchement (des jumeaux évidemment) tellement douloureuse qu’elle fait passer la mort de John Hurt pour une simple indigestion. Dans son postulat, ce Doomseeds (le titre d’abord envisagé par ses scénaristes Gloria et Nick Maley) peut aussi évoquer une révision spatiale de Rosemary’s baby, l’antéchrist étant remplacé par les futurs seigneurs d’une race destinée à dominer l’univers.

Au niveau de la production, le choix de situer les ruines d’une antique civilisation dans les souterrains d’une planète à la surface inhospitalière évite la construction de décors trop onéreux, et l’équipement à bord du vaisseau se résume à la plus simple expression d’une technologie « futuriste » évoquant le milieu hospitalier et pourquoi pas carrément une maternité où les écrans de télévision côtoient murs immaculés et fauteuils qui semblent déjà conçus à des fins gynécologiques. Les caves et tunnels roses et humides, utérins plus que souterrains, rendent encore plus palpable la métaphore. On peut voir dans la transformation de Sandy, l’état de possession qui résulte de sa grossesse, l’incarnation de la peur masculine face au mystère que constituent la sexualité féminine et ce « miracle de la vie » auquel l’homme s’est trop longtemps senti étranger. A plusieurs reprises, l’équipage fait référence à des injections auxquelles doivent se soumettre ses membres féminins, on comprendra au fil des dialogues qu’il s’agit d’une mesure contraceptive, un instrument de contrôle masculin sur le corps féminin, dès lors, la grossesse mystérieuse de Sandy et sa régression à un état primitif évoquent l’objet d’une paranoïa toute masculine, la perte du contrôle. Sans être un pamphlet féministe, Inseminoid pose clairement cette question du contrôle et de l’objectification du corps féminin : objet à stériliser sans discussion pour les mâles de son espèce, objet à fertiliser sans consentement pour le dernier mâle d’une autre espèce, et finalement véhicule privé de libre arbitre d’une progéniture non désirée, le corps de Sandy ne lui appartient jamais vraiment. Sans louer la conscience politique de Warren, donnée qui nous demeure inconnue, il faut reconnaître à Inseminoid la faculté de se prêter encore et encore aux interprétations les plus diverses dès que l’on cherche un tant soit peu à voir au-delà de son postulat sensationnaliste et racoleur. Certes, Alien il n’est pas, mais il parvient sans mal à transcender le statut de simple imitation de ce dernier.

Temps mort : non-lieu et répétition

Le relatif succès financier d’Inseminoid n’apportera à Norman J. Warren ni la notoriété, ni la possibilité d’obtenir de plus gros budgets pour ses différents projets. Les années 80 ressemblent à une traversée du désert, dont n’émergent que deux longs métrages, Gundpowder, film d’aventure et d’espionnage pour lequel il retrouve Martin Potter dix ans après Satan’s slave et Bloody new year, son dernier long à ce jour.

Pour ce dernier film, Warren renoue avec un fantastique absurde qui par bien des aspects renvoie aux manifestations surnaturelles de Terror. Bien que le titre de ce Réveillon sanglant évoque un énième slasher (après Halloween, le vendredi 13, le 1er Avril ou Noël, le nouvel an semblait une option viable pour un nouvel avatar du genre), le réalisateur y retrouve ses thèmes de prédilection et une idée du mal étroitement liée à celles de l’espace et du temps. Le film suit la fuite d’un groupe de jeunes gens qui, suite à une altercation avec deux hooligans dans une fête foraine, se réfugient dans un hôtel désert. L’hôtel est décoré pour accueillir les festivités du nouvel an 1959 et, comme nos jeunes protagonistes vont bientôt s’en rendre compte, les fêtards sont toujours dans le coin, emprisonnés dans les murs de cet Overlook du pauvre, oscillant entre deux dimensions et apparemment déterminés à piéger tout intrus à jamais dans le lieu de leur errance. Comme dans Terror, la projection d’un film (d’époque cette fois) déclenche une série d’incidents étranges qui auront raison des personnages les uns après les autres, à commencer par l’attaque d’un cheik de bazar émergeant littéralement de l’écran pour étrangler la première victime. Passé ce moment, le récit ne cessera de faire passer nos personnages d’une époque à une autre, mélangeant les temporalités, et de les faire périr de façon de plus en plus saugrenues, depuis des mains anonymes sorties des murs jusqu’à l’attaque d’un filet de pêche en passant par l’agression par leurs défunts camarades zombifiés.

Véritable pot-pourri du cinéma de son auteur, Réveillon sanglant aurait pu faire figure de film somme, d’ultime chef-d’œuvre mais faute probablement d’un réel scénario, faute d’investissement de la part de son propre réalisateur qui abandonne face à des producteurs qui n’entendent pas lui donner les moyens de sa créativité et n’attendent qu’un produit facilement vendable, il ne demeure qu’une accumulation de situations gaguesques ou faiblardes où l’horreur ne se ressent que rarement. Pourtant, bien qu’il ait échoué à inspirer l’angoisse, qu’il n’ait suscité qu’ennui ou ricanement, dans son énergie (celle du désespoir ?) et sa volonté de tout mélanger (brèches temporelle, zombies, poltergeist etc.) le film parvient à laisser une impression onirique : Warren et son scénariste Frazier Pearce ne cherchent définitivement pas la cohérence et c’est peut-être cela qui sauve Bloody new year du naufrage, cette incohérence, cet inexplicable cauchemar éveillé relevant du fantastique le plus pur, celui du rêve où l’esprit lutte pour maintenir un semblant de logique.

Véritable pot-pourri du cinéma de son auteur, Réveillon sanglant aurait pu faire figure de film somme, d’ultime chef-d’œuvre mais faute probablement d’un réel scénario, faute d’investissement de la part de son propre réalisateur qui abandonne face à des producteurs qui n’entendent pas lui donner les moyens de sa créativité et n’attendent qu’un produit facilement vendable, il ne demeure qu’une accumulation de situations gaguesques ou faiblardes où l’horreur ne se ressent que rarement. Pourtant, bien qu’il ait échoué à inspirer l’angoisse, qu’il n’ait suscité qu’ennui ou ricanement, dans son énergie (celle du désespoir ?) et sa volonté de tout mélanger (brèches temporelle, zombies, poltergeist etc.) le film parvient à laisser une impression onirique : Warren et son scénariste Frazier Pearce ne cherchent définitivement pas la cohérence et c’est peut-être cela qui sauve Bloody new year du naufrage, cette incohérence, cet inexplicable cauchemar éveillé relevant du fantastique le plus pur, celui du rêve où l’esprit lutte pour maintenir un semblant de logique.

Horizons fermés

L’empreinte de Norman J. Warren sur le cinéma fantastique britannique n’est pas la plus significative, mais ses cinq films fantastiques dénotent indéniablement une approche unique du genre. Qu’il s’agisse de ses meilleurs efforts, Satan’s Slave, Prey ou Inseminoid, ou de ses tentatives peu concluantes d’aborder le fantastique sous l’angle de l’absurde comme Terror ou Bloody new year, chaque film arbore la patte d’un artisan consciencieux qui s’il a échoué à se voir offrir les moyens de ses ambitions s’est toujours efforcé de préserver sa vision. Cela transparaît dans l’issue de chaque film, où aucun des protagonistes n’échappe au sort qui s’abat sur lui et où l’origine du mal s’en va trouver un autre lieu, un autre temps à hanter, un autre vecteur de propagation. Chaque film se clôt sur le bouclage d’une boucle ironique qui semble fermer l’horizon de l’humanité.

Les restaurations 2K supervisées et approuvées par Warren sont belles, accordant à leur agréable définition un respect du grain d’époque particulièrement plaisant. Evidemment, comme on pouvait sans douter lorsque Powerhouse – Indicator consacre un coffret à un cinéaste, l’éditeur ne fait pas les choses à moitié comme en témoignent les nombreux suppléments : commentaires audio et entretiens avec Norman J.Warren sur tous les films, documents d’époque à foison ou interviews réalisés à l’occasion de la sortie du coffret, ou d’autres supports, scènes coupées, documents d’archives rares etc… et un beau livret papier dédié à l’oeuvre du cinéaste. Bref, une magnifique façon de redécouvrir le travail de cet artisan du genre un peu facilement oublié ou méprisé, aussi modeste que passionnant, au classicisme contaminé, parfaitement impur.

SATAN’S SLAVE

- Deux présentations du film, la director’s cut (89 mins) et la version d’export (90 mins)

- Before the Blood (2019, 29 mins), entretien avec Warren évoquant ses débuts et son expérience dans le cinéma.

- All You Need Is Blood (1976, 13 mins) et All You Need Is Blood Outtakes (1976, 33 mins) : ‘making of’ avec des « chutes » inédites.

- Creating Satan (2004, 30 mins): documentaire d’archives avec des interviews de Warren, McGillivray, Martin Potter…

- Devilish Music (2004, 13 mins): interview avec John Scott

- Deux scènes coupées commentées par Warren

- Censoring ‘Satan’s Slave’ (2019, 16 mins): comparaison entre les deux versions, censurée ou non.

- Bandes annonces et Galerie photos

PREY

- Interview British Entertainment History Project avec Norman J Warren – première partie (2018, 60 mins)

- Keep on Running (2004, 28 mins): making of de Prey, avec des interviews de Warren, l’actrice Sally Faulkner, le producteur Terry Marcel…

- On-set Footage (1977, 3 mins): documents de tournage commentés par Warren

- The Bridge (1955–57, 7 mins), Making ‘The Bridge’ (1957, 2 mins) : archives concernant le projet avorté de Warren « The Bridge »

- Carol (1962, 3 mins): test sans bande son d’un projet de Warren évoquant la grossesse chez les adolescentes et les avortements clandestins, avec Georgina Hale and Michael Craze.

- Drinkin Time (1963, 3 mins): court-métrage muet de Warren avec une introduction du cinéaste.

- Whipper Snappers (1977, 1 min): publicité avec introduction du cinéaste

- Bandes annonces et Galerie photos

TERROR

- The Early Years (2019, 17 mins) : entretien avec Warren évoquant ses débuts et son expérience dans le cinéma.

- Bloody Good Fun (2004, 41 mins): documentaire sur le ‘making of’ de Terror

- Tales of Terror (2019, 13 mins): l’acteur John Nolan se souvient

- Norman J Warren: A Sort of Autobiography (2004, 28 mins): interview d’archive avec Warren

- Four extended scenes, with introductions by Warren

- Norman J Warren Presents Horrorshow (2008, 33 mins): anthologie de 5 histoires d’épouvante menées par Warren.

- Daddy Cross (2011, 2 mins): bande annonce d’un film perdu.

- Bandes annonces, spots et Galerie photos

INSEMINOID

- Interview British Entertainment History Project avec Norman J Warren – deuxième partie (2018, 60 mins)

- Norman J Warren at the Manchester Festival of Fantastic Films (2011, 62 mins): conversation entre Warren et l’écrivain d’horreur John Llewellyn Probert

- Subterranean Universe (2004, 45 mins): documentaire sur le ‘making of’ d’Inseminoid

- Alien Encounter (2019, 6 mins): entretien avec l’acteur Trevor Thomas

- Electronic Approach (2004, 13 mins): interview d’archive avec le compositeur John Scott

- Original theatrical trailers

- Bandes annonces, spots et Galerie photos

BLOODY NEW YEAR

- Norman’s Wisdom (2019, 29 mins): entretien avec Warren

- New Blood (2019, 16 mins): entretien avec l’actrice Catherine Roman se souvenant de son premier rôle au cinéma

- The Art of Blood (2019, 15 mins): le scénariste et l’habilleur Frazer Pearce évoque la création du film.

- Fights, Camera, Action! (2019, 11 mins): l’acteur et cascadeur Steve Emerson se souvient de son travail avec Warren.

- Working with Warren (2019, 10 mins): interview avec le cinéaste et collaborateur de Warren Yixi Sun

- Turn Off Your Bloody Phone: Norman J Warren and the Ghost (2013, 1 min) : court-métrage réalisé par Warren à l’occasion de FrightFest avec Warren, Sun, and David McGillivray

- Bandes annonces et Galerie photos

Coffret Combo Blu-Ray / DVD édité par Powerhouse films

Les films possèdent des sous-titres en anglais uniquement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).