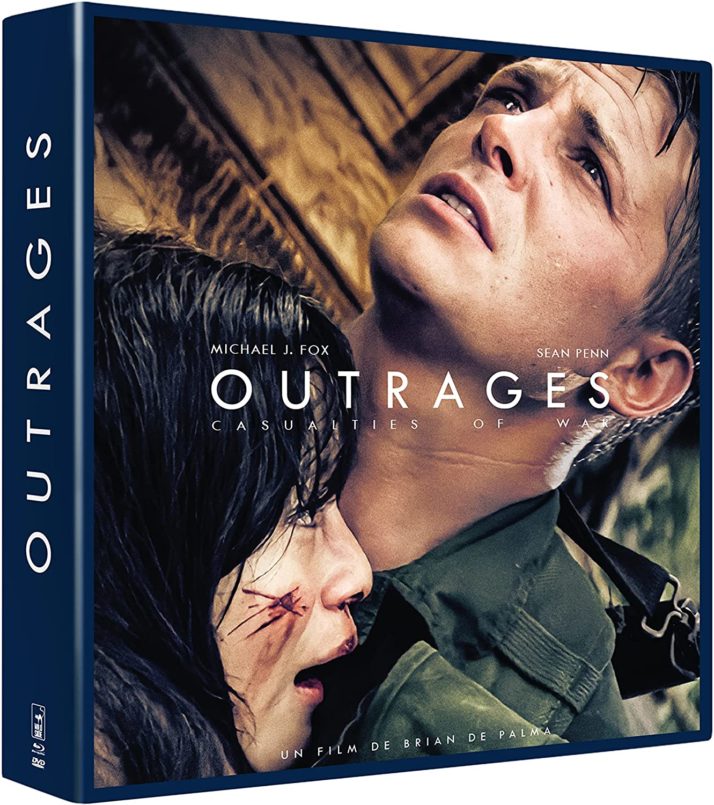

En 1969, le journaliste Daniel Lang publie dans le New Yorker un article, dont il tirera plus tard un livre intitulé Casualties of War, révélant au grand public une affaire datant de 1966 : des G.I. avaient kidnappé, violé puis assassiné une jeune Vietnamienne lors d’une opération. La publication fait grand bruit auprès de l’opinion américaine et rapidement le sordide fait divers intéresse le monde du cinéma alors en pleine vague contestataire de défiance vis-à-vis des institutions. C’est d’abord une adaptation non officielle qui voit le jour en Allemagne (O.K. de Michael Verhoeven), avant qu’Elia Kazan ne réalise une suite imaginaire au drame intitulée Les Visiteurs, en 1972. Maintes fois réécrit (par Lang lui-même, David Giler, le papa d’Alien, mais aussi Heywood Gould, à la plume sur Rolling Thunder, entre autres), le projet passe successivement entre les mains de Fred Zinnemann, John Schlesinger ou encore Jack Clayton. C’est finalement David Rabe (Streamers, La Firme), qui est propulsé scénariste avant que la mise en scène n’échoue à Brian De Palma, depuis toujours marqué par l’affaire et désireux de la porter sur grand écran. Eriksson (Michael J. Fox, starifié grâce à Retour vers le futur), une jeune recrue, est sauvé d’un piège mortel par son supérieur, le charismatique sergent Meserve (Sean Penn). Quelques jours plus tard, le responsable radio de l’escouade est abattu dans un village allié. En représailles, Meserve décide d’enlever une jeune villageoise et de la violer. Wild Side propose une nouvelle édition d’Outrages (de son titre français) en coffret collector, accompagné de nombreux bonus et d’un livre inédit de Nathan Réra, auteur d’un passionnant ouvrage, Outrages, de Daniel Lang à Brian De Palma, sur la difficile gestation du long-métrage, déjà chroniqué dans nos pages. L’occasion est parfaite pour revenir en détails sur l’un des sommets de la carrière du cinéaste, et son aspect tristement visionnaire.

(© 1989 Columbia Pictures Industries, Inc. Tous droits réservés)

Si Brian De Palma s’est intéressé à l’adaptation de Casualties of War, c’est qu’il entretient un rapport très intime à la guerre du Vietnam. Engagé contre le conflit, et, d’après ses propres dires, terrifié à l’idée d’être incorporé, il développa de nombreux subterfuges pour être déclaré inapte (des stratégies qu’il mettra d’ailleurs en scène dans Greetings). Le cinéaste fait d’Eriksson son double, celui qu’il aurait pu devenir s’il avait été appelé : un jeune homme idéaliste qui, face à l’horreur, questionne sa propre morale. Le scénario de David Rabe (qui avait commencé à travailler sur une adaptation de Prince of the City, que le metteur en scène souhaitait tourner à la fin des années 70) met d’ailleurs l’accent sur la crise de conscience du soldat presque autant que sur le crime. Une thématique qui impacta tellement le cinéaste qu’il en signa un quasi-remake, délocalisé en Irak, avec Redacted en 2007. Produit sous l’égide d’Art Linson, qui donna à De Palma carte blanche suite au carton des Incorruptibles, le film ne peut donc pas se réduire à une simple commande. L’auteur de Scarface injecte ses références, ses obsessions et son style, de manière peut-être plus subtile qu’à l’accoutumée. Comme toujours sa maestria technique impressionne et il multiplie les tours de force formels, ainsi que les clins d’œil aux cinéastes qui l’ont influencé (une séquence se déroule sur le véritable Pont de la rivière Kwaï, le final, fortement inspiré de Vertigo, fut tourné tout près de la Mission Dolorès à San Francisco). À l’instar de nombre de ses prédécesseurs (Werner Herzog ou son ami, Francis Ford Coppola, en tête), il préféra installer le plateau dans la jungle plutôt qu’en studio, entraînant par là même, un tournage chaotique. Entre conditions climatiques infernales, maladies, drogues, acteur en roue libre (Stephen Baldwin renvoyé et remplacé par John C. Reilly, dans son tout premier rôle) et tension entre Fox et Penn, la production fut un véritable enfer, démontrant la ténacité du réalisateur. En résulte une œuvre bouleversante et visuellement superbe (signalons au passage le magnifique master proposé par Wild Side), précurseur dans son approche (la recherche du havre de paix du héros préfigure La Ligne rouge) et dont chaque choix graphique est générateur de sens.

(© 1989 Columbia Pictures Industries, Inc. Tous droits réservés)

Connu pour être l’un des plus grands formalistes de sa génération, Brian De Palma s’empare de l’incident de la colline 192 pour offrir un véritable modèle de mise en scène. La caméra fétichise nullement le meurtre (comme ce fut le cas dans son « giallesque » Pulsions, par exemple) mais adopte pleinement le point de vue du protagoniste, au point de devenir l’ancrage moral du spectateur. Acmé de cette logique, la scène du viol d’Oanh (l’actrice amatrice Thuy Thu Le dans une prestation déchirante) dans laquelle le cinéaste détourne pudiquement le regard de concert avec Eriksson, bien que ce dernier considère ce geste comme de la lâcheté. Lors du dialogue qui suit, le soldat ne fixe d’ailleurs pas son interlocuteur, Meserve, mais le spectateur, droit dans les yeux. Un lien intime se dessine alors, nous entraînant dans sa remise en question quasiment religieuse. Une recherche d’absolution qui trouve des échos dans sa foi luthérienne revendiquée, lorsqu’il implore Dieu à de nombreuses reprises ou à l’occasion de cette déposition / confession à un aumônier militaire. Loin de la bondieuserie christiano-hollywoodienne attendue, le réalisateur dissémine implicitement quelques références plus universelles au rapport de l’Homme au sacré, quand le héros dénonce les agissements criminels de sa compagnie à son supérieur au cœur d’un antique temple en ruine, entre autres. Ce qui se joue ici, est un éternel récit de l’individu qui se doit d’agir seul contre tous, selon ses convictions profondes. Le rapport hitchcockien au voyeurisme, présent dans toute la filmographie de De Palma, et qui voit un personnage contraint d’assister à un drame sans pouvoir intervenir, trouve sa représentation la plus viscérale et tragique. Le contexte n’est évoqué que par la puissance de l’image. Ainsi, durant l’introduction, un simple travelling avant dévoile une couverture de journal annonçant la démission de Nixon suite au scandale du Watergate. Une preuve de plus de la foi profonde du cinéaste dans le pouvoir de son médium. Techniquement hallucinant, notamment grâce au travail de Stephen H. Burum, chef op attitré du metteur en scène depuis Body Double, Outrages offre quelques instants purement tétanisants, tels cette séquence de suspense où le protagoniste tente de sauver la jeune femme, ou ce plan « fourmilière » digne d’un film d’horreur, dans lequel un soldat Viêt Cong émerge de terre et se fraie un chemin dans un réseau de tunnel.

(© 1989 Columbia Pictures Industries, Inc. Tous droits réservés)

La puissance visuelle du long-métrage tire également sa force de sa structure en échos : chaque séquence trouve son opposé, ou plutôt son reflet déformé. La scène précédemment citée, et son guerrier rampant, un couteau entre les dents, trouve son double lorsque Diaz (John Leguizamo) adopte la même posture pour assassiner Oanh. L’image de Brown (Erik King) blessé, évacué par hélicoptère, se voit répercutée lorsqu’Eriksson est transporté à l’hôpital. Le plan subjectif introduisant l’enlèvement de la villageoise se répète lors d’une tentative de meurtre dans des latrines. Autant de récurrences, d’allitérations visuelles, de jeux de miroirs (explicité au sein d’un même cadre par l’utilisation de la double focale, procédé récurrent dans la filmographie de De Palma) qui répondent à une dualité bien plus profonde. Ainsi, la personnalité complexe de Meserve (excellent Sean Penn) est matérialisée dès la première séquence de combat au cœur de la jungle, qui le montre tour à tour sauver courageusement la vie de son camarade et abattre brutalement un soldat ennemi avec jubilation. Altruiste et dangereux, saint et meurtrier à la fois, il est clairement désigné par ses supérieurs comme un salaud autant que comme un véritable héros de guerre. Le protagoniste, quant à lui, se voit essayer de réparer les crimes de son frère d’armes. Quand ce dernier déshabille la jeune femme pour la violer, il lui demande avec douceur de baisser sa robe afin de prodiguer les premiers soins. Un simple foulard perdu dans un bus devient une réminiscence et crée un lien émotionnel avec une parfaite inconnue. Le détail, l’anodin, revêt alors dans sa récurrence, une puissance signifiante.

(© 1989 Columbia Pictures Industries, Inc. Tous droits réservés)

À l’aune de la déferlante #MeToo et de la parole enfin libérée, le martyr quasi christique de Oanh gagne une dimension presque prophétique et annonciatrice. Les mécanismes de domination masculine, la protection des institutions et du système envers les prédateurs, sont exposés avec une acuité certaine. Ainsi, lorsqu’Eriksson dénonce le crime dont sa section s’est rendue coupable et vise nommément Meserve, ses supérieurs lui demandent s’il veut « gâcher sa vie » en le traînant en justice. La hiérarchie protège le criminel, excellent soldat, promis à un bel avenir. Ce dernier, véritable psychopathe en uniforme confie pourtant au héros qu’il n’aime pas l’armée. Brutal, violent, homophobe (il traîte souvent ses compagnons de « fags » et raille leur manque de virilité), il s’avère sexuellement frustré (il décide de l’enlèvement après avoir été privé de maison close). Au détour d’un monologue sans ambiguïté, il compare son pénis à son fusil et déclare fièrement que c’est là que réside la vraie arme. L’homme impose sa tyrannie par la peur et ce, depuis toujours (Hatcher le compare à Gengis Khan qui enlevait les femmes des tribus conquises). Qu’ils soient volontairement complices, ou qu’ils se rangent du côté de la majorité par crainte des représailles, tel Diaz qui finit par participer au viol, les individus masculins sont ici les rouages d’un système qui les dédouane de leurs actions. Le titre original qui peut se traduire par « victimes de guerre » ne précise pas qui il désigne et englobe de fait, tous les personnages à l’écran, englués dans un univers qui les corrompt. Eriksson dit ainsi au personnage interprété par Sean Penn : « Tu n’as pas besoin de me tuer, puisqu’il ne t’arrivera rien ». Dans Les Visiteurs, Elia Kazan montrait déjà un simili-Eriksson (Schmidt, incarné par James Woods) face au violeur Nickerson / Meserve qui déclarait froidement : « Je n’ai pas à me justifier, l’armée l’a fait pour moi ». Si le film était une évocation à peine dissimulée de la culpabilité du cinéaste, encore obsédé par l’idée d’avoir dénoncé ses camarades durant le MacCarthysme, la même idée de solidarité coupable sous-tend le tout. Le beau-père de Schmidt défend ainsi les criminels et accable son gendre, pas assez macho, trop lâche. Outrages montre un héros en proie au doute, sûr de ses convictions morales mais un temps trop dépendant de son environnement et incapable d’agir. Il ira même jusqu’à s’excuser auprès de la famille de villageois, reprenant la même formule et les mêmes mots que les marines utilisent lors de « dommages collatéraux ». Sans le vouloir, il est englobé dans un univers qui n’essaie même plus de se racheter de ses erreurs mais use de simples outils de communication pour calmer les esprits. Certaines critiques à l’encontre du livre de David Lang et du film, ont pu reprocher une condamnation plus virulente du meurtre d’Oanh que de son viol. Pourtant, son long chemin de croix fait partie d’un tout, d’une illustration des logiques dominantes à l’œuvre, comme le prouve le fait que son nom ne soit dévoilé qu’au procès (il est à noter que le passage des interrogatoires au tribunal est bien plus long dans cette director’s cut proposée sur le Blu-Ray). Anonymisée, elle n’est qu’une victime de plus, un corps malmené avec la bénédiction, tout du moins le silence coupable de l’État. Eriksson demeure seul, portant le poids de son inaction et de sa dénonciation, sous la menace d’une ultime réplique que Meserve lui murmure à l’oreille et que le cinéaste ne laisse pas entendre.

Film bouleversant et éblouissant techniquement, porté par la sublime partition d’Ennio Morricone, Outrages méritait bien une édition digne de ce nom. C’est donc chose faite avec ce magnifique coffret concocté par Wild Side (même collection que Le Grand chantage et Rusty James auparavant) riche en bonus passionnants (parmi lesquels des interviews du réalisateur de seconde équipe Eric Schwab, Brian De Palma, Michael J. Fox ou Art Linson). La cerise sur le gâteau reste le livre de Nathan Réra, Une Obsession vietnamienne, véritable continuité de son ouvrage précédent et centré sur le tournage du film vu à travers les yeux de l’assistante, Monica Goldstein. Un objet et un film, définitivement indispensables.

Disponible en coffret collector Blu-Ray / DVD chez Wild Side Video.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).