Ce sont deux films noirs réalisés par des cinéastes, encore trop souvent sous-estimés et alors au début de leurs carrières respectives, qui ont rejoint les rangs de Rimini Editions dans des combos Blu-Ray / DVD. D’un côté Le Tueur s’est évadé, signé par Budd Boetticher, de l’autre La Ville captive de Robert Wise. Comment les deux auteurs s’emparent-ils des codes du polar afin d’en apporter une vision personnelle et singulière, tout en respectant un cahier des charges balisé ? Le moment est venu de se pencher sur ces deux pépites exhumées par l’excellent éditeur.

Le Tueur s’est évadé (The Killer is Loose) de Budd Boetticher (1956)

Célébrée par les amateurs du genre pour ses westerns avec Randolph Scott tournés au cours des années 60, la filmographie de Budd Boetticher demeure incroyablement dense – près d’une vingtaine de films durant la seule décennie 50 – et variée. Celui qui se nomme encore Oscar Boetticher Jr. débute au sein des studios en enchaînant les petits boulots, comme dresseur de chevaux ou conseiller sur Arènes sanglantes de Rouben Mamoulian (il a lui-même pratiqué la tauromachie durant sa jeunesse), avant de gravir les échelons et de signer son premier long-métrage en tant que réalisateur, One Mysterious Night, en 1944. Après un bref passage chez Universal où il mène quand même à bien pas moins de neuf projets, il s’écarte du système des studios qui ne lui correspond pas et retrouve ses racines, celles du cinéma indépendant, afin de s’atteler à une pure série B policière nommée Le Tueur s’est évadé. Le scénario signé Harold Medford d’après une nouvelle de John et Ward Hawkins (habitués des séries télévisées telles que Le Fugitif) suit le parcours de Leon « Foggy » Poole, modeste employé de banque qui aide une bande à organiser un braquage dans l’établissement où il travaille. Bien vite découvert, il est acculé dans son appartement, où, au cours de son arrestation, le détective Sam Wagner tue malencontreusement sa femme.

Le Tueur s’est évadé – Copyright Rimini Editions

Avec une remarquable économie de dialogues et d’effets, Budd Boetticher s’empare de cette trame classique de film noir afin d’en pervertir le propos. Celui-ci orchestre une première partie de long-métrage conforme aux attentes, centrée sur la traque menée par Wagner incarné par un Joseph Cotten déjà célèbre pour ses rôles dans Citizen Kane ou Le Troisième homme. Pourtant, se dessine déjà en creux une vision non-conformiste du genre. Les policiers, débarrassés de leurs oripeaux héroïques hérités des G-Men de J. Edgar Hoover, sont dépeints comme des travailleurs capables de commettre des erreurs, qui peinent à défoncer une porte et discutent calmement en sirotant un café durant une planque. Une désacralisation de la figure du flic à mettre en parallèle avec la brutalité étonnante de certaines séquences. Le réalisateur profite en effet de cette modeste production afin de s’émanciper des réglementations trop strictes des majors et de la censure imposée par le code Hays. Ici la violence est sèche, soudaine, impitoyable. Les coups et les balles ont des impacts visibles, perceptibles. Le hold-up introductif, étonnamment calme et hanté par le spectre du western, se pose en fausse piste. La narration s’écarte rapidement des tropes du film de braquage pour explorer des zones plus inattendues. La relation entre Sam et sa femme Lila (campée par Rhonda Fleming vue notamment dans La Griffe du passé) devient l’un des centres névralgiques du récit. En de longs plans où le couple se révèle en crise profonde que la menace ne va qu’accentuer, le cinéaste pose une tension qui ne faillira pas jusqu’à l’ultime séquence glaçante. Le désir de vengeance, plus que légitime, de Poole, change l’inspecteur en proie en même temps qu’il le réduit au statut de simple spectateur. En cela, le climax, rythmé par des échanges radio, est plus que parlant, le héros y est rendu impuissant et inefficace. Plus encore, l’antagoniste bien que devenu fou, ne cherche initialement rien d’autre que de faire payer l’assassin de sa femme, agissant de fait comme un héros hollywoodien classique. Dans son entretien présent en bonus, Simon Gosselin revient d’ailleurs sur les personnages de veufs tenus à de nombreuses reprises par Randolph Scott au cours de sa collaboration avec le metteur en scène. C’est la même pulsion qui guide ici le tueur, accentuant notre empathie pour lui tout en questionnant notre rapport au bien-fondé de sa croisade.

Le Tueur s’est évadé – Copyright Rimini Editions

Interprété par un excellent Wendell Corey (Fenêtre sur cour, Le Grand couteau), Leon se mue en un véritable ange de la mort préfiguré par cette silhouette encapuchonnée qui apparaît durant le générique. Sorte de pré-boogeyman usant de diverses armes blanches (faucille, bêche), il poursuit inlassablement son chemin, éliminant tout obstacle sur son passage, traversant des espaces presque abstraits, logique déjà employé par Boetticher dans ses westerns, comme le mentionne Gosselin. L’évasion du titre devient une quête vengeresse où les deux hommes se mènent un duel à distance symbolisé dans ce très beau champ / contre-champ où le policier ausculte le regard de son ennemi sur un portrait-robot. La proie et le prédateur se toisent, se jaugent et in fine, échangent leurs rôles, le traqueur se changeant soudainement en traqué. Ancien marine traumatisé par son expérience dans le Pacifique, Poole est présenté comme un quadra fragile, timide et peu sûr de lui, un véritable monsieur tout le monde diamétralement opposé à la machine à tuer décrite par les médias. L’individu est tellement banal, qu’il passe même inaperçu aux yeux de tous alors que sa photo est placardée dans toute la ville. Paradoxalement, la paranoïa gagne peu à peu la population qui projette son visage sur le moindre passant, prévenant les forces de l’ordre de sa présence fantasmée. Profondément humain, le personnage demeure touchant, excluant de fait tout jugement hâtif. C’est un époux détruit que Boetticher choisit de filmer serrant contre lui le cadavre de sa femme, ou errant seul sous la pluie. Un mari qui a perdu la seule personne bienveillante à son égard, un quidam plongé dans une affaire criminelle qui le dépasse et va peu à peu perdre son humanité, seulement guidé par la haine dans un film qui renonce à tout manichéisme au profit d’une complexité morale salvatrice.

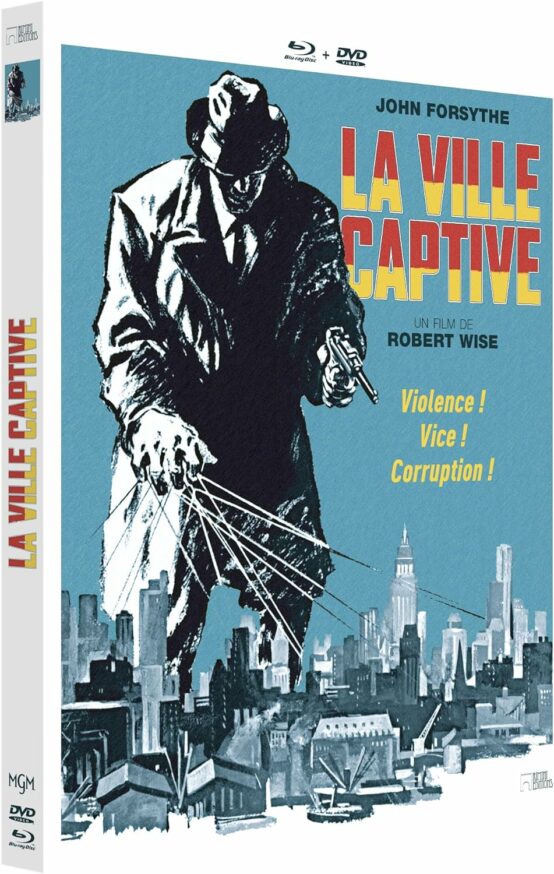

La Ville captive (The Captive City) de Robert Wise (1952)

Autre long-métrage, autre cinéaste et autre interprétation du film noir. Après avoir achevé sa première incursion dans le registre de la science-fiction avec Le Jour où la Terre s’arrêta, Robert Wise revient au polar, l’un de ses genres de prédilection durant la première partie de sa carrière (Né pour tuer, Nous avons gagné ce soir). Premier projet produit par sa compagnie Aspen Studios fondée avec Mark Robson, La Ville captive s’appuie sur l’expérience personnelle du correspondant à Time Magazine Alvin M. Josephy – également scénariste aux côtés de Karl Kamb – qui enquêta sur le milieu de la pègre et la manière dont celle-ci gangrène la société états-unienne. On y suit Jim et Marge Austin, un couple de journalistes qui, pourchassés par des gangsters, se réfugient dans un commissariat. L’homme commence alors à raconter son histoire en flash-backs : comment lui, simple petit éditeur d’un journal local, s’est retrouvé mêlé à une vaste affaire de corruption entre la police, la mafia et les bookmakers du coin.

La Ville captive – Copyright Rimini Editions

Difficile de dissocier le vécu réel de Josephy de sa part fictionnelle dans The Captive City. Extrêmement documenté, comme le souligne le critique à Positif Jacques Demange dans son entretien présent en bonus, le long-métrage aborde un problème social alors encore méconnu du grand public, celui de la Cosa Nostra. Un dialogue très explicatif entre Jim et son épouse, semble adressé à la population américaine afin de la mettre en garde contre ce « nouveau fléau ». Néanmoins, si le scénario opte pour une forme narrative très fidèle à l’enquête journalistique, la mise en scène de Wise tend quant à elle vers une approche purement héritée du polar. Jim, campé par John Forsythe, vu entre autres dans Mais qui a tué Harry ?, mène une investigation, interroge des témoins, poursuit des pistes à la manière d’un enquêteur. La conversation avec un informateur au milieu des rayonnages d’une bibliothèque préfigure les thrillers paranoïaques des années 70, À cause d’un assassinat et Les Trois jours du Condor en tête. Les locaux du quotidien et son effervescence ne sont d’ailleurs pas sans évoquer l’atmosphère d’un autre grand film de la période, Les Hommes du président. Le journalisme comme métier à risque, mené par des individus courageux plongés dans un milieu hostile, une idée qui se retrouve symbolisée à l’écran par cette scène d’introduction où le couple, dont on ignore encore tout, est poursuivi par des malfaiteurs. Flics ? Gangsters en cavale ? Témoins gênants ? Un simple sticker « Press » sur leur pare-brise nous donne un indice avant que le logo du Kennington Journal n’apparaisse sur la portière de leur voiture. Le message que le mari enregistre, et qui fera office de long flash-back, est une preuve autant qu’un testament. Si les choses tournaient mal, la vérité devrait être rendue publique, seul et unique moyen de faire changer les choses. Mais cette ambition n’est pas sans risque. Le portrait d’un mafieux pris à la sauvette entraîne le passage à tabac d’un jeune pigiste, et un plan qui suit le parcours d’une nouvelle, de la machine à écrire de Jim, jusqu’aux rotatives, aboutit aux remontrances que ce dernier subit. Chaque article publié, chaque photo, amène inévitablement son lot de conséquences plus ou moins graves.

La Ville captive – Copyright Rimini Editions

Le décor au cœur duquel Robert Wise plante sa caméra change radicalement des habituelles métropoles que hantent les héros des films noirs. Ici, il est question d’une modeste cité paisible à première vue, qui se révèle peu à peu pourrie jusqu’à la moelle. Une vision aux antipodes de l’esthétique publicitaire de l’Amérique d’après-guerre présentant les bourgades et proches banlieues comme des havres de paix, parfaits modèles de l’american way of life. Demange offre d’ailleurs une étude intéressante de la filmographie du cinéaste basée sur l’importance des villes ainsi que sa manière de déconstruire leurs apparences, s’éloignant ainsi de l’habituelle analyse par phases chronologiques. Le metteur en scène use de la profondeur de champs, multiplie les niveaux de lecture au sein d’un même cadre où deux personnages foncièrement opposés sont forcés de cohabiter. Le champ de vision se retrouve alors constamment peuplé, accentuant le sentiment de menace qui pèse sur le protagoniste qui occupe, lui, le premier plan. Kennington oppresse ses habitants, les écrase littéralement, à l’image de la mort du détective Nelson dont la silhouette se retrouve enserrée entre deux immenses façades zébrées d’ombres expressionnistes, fruit du travail de Lee Garmes, chef-opérateur de Duel au soleil ou Desperate Hours. Ce danger prend parfois une forme anodine (une amende imméritée, une voiture s’engageant tous phares éteints, une ligne téléphonique installée en secret), poussant les autres personnages à ne percevoir que de la paranoïa de la part du héros. Pourtant, indiciblement, l’étau se resserre, l’ombre de la Cosa Nostra devient plus tangible, jusqu’à s’imposer comme indéniable lors de la révélation finale : ce n’est pas la bourgade qui est captive du crime mais le pays tout entier.

La Ville captive – Copyright Rimini Editions

« Les Américains laissent faire la mafia ». Cette sentence d’Estes Kefauver extraite du compte-rendu de la commission contre la criminalité que ce dernier dirigea, citée dans le carton introductif du long-métrage est sans équivoque : la responsabilité est collective. Le discours face caméra du sénateur démocrate qui conclut le récit, court-circuitant malheureusement l’angoissante fin ouverte, pointe ainsi du doigt chaque citoyen tout en dédouanant quelque peu les autorités étatiques. On est en droit de préférer à ce laïus la manière dont Wise représente la corruption au travers de petits détails, tel ce billet glissé discrètement par Jim dans la main d’un concierge trop curieux. Personne n’est innocent et ceux qui ne sont pas encore impliqués, se taisent par peur. La méfiance vis-à-vis de son prochain en tant que menace potentielle est comparée par Jacques Demange à celle ressentie face aux doppelgängers extraterrestres d’Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel qui sortira quatre ans plus tard. Même héros pris pour un fou, même type de petite ville tranquille, même communauté anxiogène. Toutes les strates de la société sont ainsi touchées, l’organisation tentaculaire visant en priorité les élites, à l’instar de ce country club peuplé de chefs d’entreprise et d’hommes d’Eglise (le pasteur se révélera in fine du bon côté de la loi). Enquêter sur les criminels de Kennington revient à remonter une piste qui part d’un simple businessman donnant dans les paris illégaux, et qui se révélera n’être qu’un pion, jusqu’au grand parrain. Des bookmakers aux assassins il n’y a qu’un pas. Un constat que la police se refuse à regarder en face, prenant les avertissements de Jim à la légère. La grande idée du film consiste d’ailleurs à ne pas, ou peu, montrer la mafia sous sa représentation la plus courante, faite de caïds et de porte flingues. Ici, elle est déshumanisée, indéfinie, renvoyée à une dimension quasi surnaturelle (« Ils sont là »), ou réduite à une simple métonymie, à l’image de cette voiture suivant Nelson. Les acteurs interprétant les vagues silhouettes des gangsters ne sont d’ailleurs même pas crédités au générique. Le Mal n’a pas de visage, ou plutôt il est protéiforme, renvoyant à ce qui sera l’une des obsessions du cinéma de John Carpenter. Nul n’est à l’abri et Robert Wise comptait bien nous avertir au travers de cette Ville captive.

Disponibles en combos Blu-Ray/DVD chez Rimini Editions.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).