Un film important de Carlos Saura sur la jeunesse délinquante de la banlieue madrilène, volet inaugural de la partie moins célébrée de sa filmographie, réalisée après la chute du Franquisme.

On redécouvre avec beaucoup d’intérêt l’œuvre du réalisateur espagnol Carlos Saura, adversaire artistique du franquisme, créateur de fables morbides aux accents oniriques. Si la production des années 60-70, illuminée par la présence de Géraldine Chaplin, compagne d’alors et muse du cinéaste, se distinguait par son inventivité et sa radicalité, les années 80 sont l’entame d’un nouveau chapitre créatif pour le réalisateur qui commence à perdre la ferveur de la critique. Pourtant Vivre vite, auquel on préférera très nettement le titre original, le menaçant « Deprisa, deprisa ! » lancé aux guichetiers de la banque par les jeunes braqueurs, est autant une œuvre de rupture que de prolongement, d’un regard et d’une forme aussi singuliers (quoique plus sobre et « classique ») que les films précédents. La représentation se concentre, en éludant le monde alentour, sur une poignée de jeunes délinquants dont on suit l’escalade criminelle. A rebours du cinéma tapageur des années 80, Saura réalise une chronique stylisée, économe et tragique, qui déjoue les stéréotypes de la délinquance : le sensationnalisme comme la diabolisation.

Le réalisateur renoue avec les milieux défavorisés qu’il avait dépeints dès son premier film, Los Golfos (Les Voyous) en 1959. Ce film, censuré d’une dizaine de minutes et affublé d’une fin moralisatrice, prenait le parti de cette jeunesse désœuvrée, animée par des rêves de corrida, sans verser dans l’angélisme. On retrouve ce regard empathique dans Deprisa, deprisa, cette fois-ci déplacé dans la périphérie de Madrid, entre la pop-musique flamenco (Me quedo contigo et ¡Ay! Qué dolor, de Los Chunguitos) et les terrains vagues des barres HLM. Saura y reste Saura, un réalisateur de l’introspection moins fasciné par la violence et le sujet de société, que par les germes d’une folie sociale, culture de groupe ou d’individus insulaires qui en viennent à renier progressivement leur humanité. Assurément, le cinéaste dépeint le monde de ses personnages, tels qu’ils le vivent et le perçoivent, sans différence de nature entre le quotidien, amical et amoureux, et le crime. Ces jeunes marginaux issus des quartiers pauvres ou venus des campagnes, passent rapidement de la petite à la grande délinquance, du vol de voitures au meurtre de sang froid. L’héroïsme, la fascination, l’ambition, les sentiments décuplés par les circonstances, en somme les ingrédients usuels des fictions criminelles, font place à une approche documentaire, plus triviale que spectaculaire.

Contre toute attente, la banalité du traitement, reprochée par la censure qui craignait une mauvaise exemplarité pour la jeunesse, et par la critique qui ne retrouvait pas la virulence et le fantastique des opus précédents, « choque » par son ingénuité paradoxale. Elle reflète la candeur qui émane du regard des quatre protagonistes, post-adolescents aux traits restés juvéniles. Pablo, Meca, Sebas et Angela, la dernière venue, vivent en bande, au rythme d’échappées indolentes, au bord de la mer ou en campagne, quand ils ne passent pas de longues soirées en discothèque, somnolant entre rasades d’alcool et toxicomanie. La révolte chez eux, en dehors des hold-up, ne prend pas la forme d’une agressivité permanente, mais celle d’une asocialité douce qui n’est que le prolongement, sensiblement décalé, de l’adolescence. Le gang est représenté comme une tribu, qui s’est délibérément coupée du monde adulte et de son économie vaine – des orphelins pour qui l’amitié, si meurtrière soit-elle, tient lieu de valeur refuge.

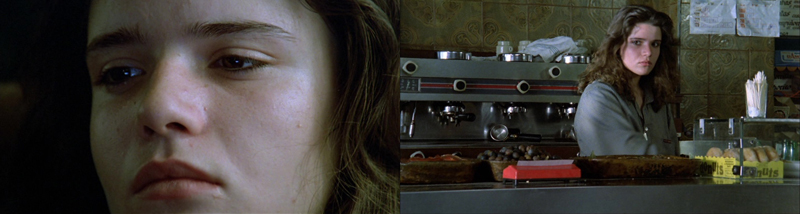

Berta Socuellamos dans le rôle d’Angela, regard et mine sombres, mutisme impénétrable, rappelle Anna Torrent, la très jeune actrice de L’esprit de la Ruche de Victor Erice, puis de Cría cuervos. Elle en est le versant réalisé, comme dépourvu de garde-fou imaginaire, l’innocence vite perdue dans le jeu des armes à feu. Angela, qui était serveuse dans un petit bar de quartier avant d’intégrer la bande, rêve malgré d’un confort de vie bourgeois : posséder un grand appartement pour y vivre en couple avec Pablo. Meca, qui se déplace maladroitement comme un garçonnet rêveur, est encore fasciné par le feu des allumettes. Il se complait à incendier les voitures volées après les braquages et retarde ses complices en contemplant la flambée longuement au risque d’attirer l’attention. Chacun agit en définitive par goût du défi infantile, au-delà des nécessités matérielles, des besoins de drogues, ou d’une histoire personnelle, qui expliqueraient l’engrenage criminel. D’ailleurs, on n’apprendra rien de leurs origines ; leurs familles absentes sont repoussées comme les autres adultes dans un dehors à peine figuré. Seuls apparaissent les agents implacables de la garde civile, si prompts au fusil mitrailleur (Saura souligne leur violence), les passants malheureux qui essuient leurs tirs, l’ombre de petits employés couchés sur le sol de la banque, et la figure sinistre d’un médecin, qui emporte des liasses de billets sans secourir le blessé du gang.

Le film pourrait facilement sombrer dans le schématisme, le romantisme ou l’excuse complaisante – l’Espagne démocratique de l’après-franquisme offrant peu de perspectives à la jeunesse populaire —, mais il s’en échappe par l’authenticité et la subtilité des portraits qu’il dresse. Vivre vite doit beaucoup, en dehors de son canevas policier à l’issue forcément fatale, à ses interprètes non professionnels, tous âgés de dix-sept à vingt-deux ans, repérés par Saura dans la banlieue madrilène, peu ou prou délinquants eux-mêmes (deux des acteurs seront emprisonnés peu après). On devine le long travail d’approche, de gain de confiance, de proximité et de distance, et finalement de répétition, qu’il aura fallu avant de parvenir à cette justesse d’observation. Ce travail d’étude de comportements, mis en fiction et dépourvu de thèse, de psychologie, ou de jugement, donne au film son actualité et son « humanité » saisissantes.

Carlos Saura ne délaisse pas pour autant l’imaginaire fictionnel, la mythologie d’une jeunesse révoltée et les archétypes criminels, comme l’idylle entre Pablo et Angela, version castillane de Bonnie et Clyde. Pour autant, il en neutralise le romantisme, n’exploite pas davantage le spectacle des poursuites et des vols à main armée. Le film, bien qu’il porte en enseigne sa fulgurante injonction, est avant tout la chronique d’un présent, certes désespéré, mais rempli des pleins et des creux de moments d’amitié. Sa simplicité apparente, la naïveté voire la « tendresse » de son ton, serment d’amitié enfantin à l’appui, loin de constituer des défauts, en font toute la qualité.

Vivre vite (Deprisa, deprisa) de Carlos Saura, 1980

reprise en salles et sortie en dvd simultanée le 3 mai 2017

des places de cinéma sont à gagner via le formulaire de concours ici

photographies (c) Elias Querejeta – Studiocanal – Pathé Production | Tamasa

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).