Charles K. Feldman fait partie de la légende hollywoodienne. Bel homme, charmeur, ami de tout le gratin de la Cité des Anges, il commence en tant qu’agent avant de fonder sa propre compagnie de production et de créer par là même, le principe du package deal, qui consiste à vendre un projet reposant sur un casting entièrement composé de stars à un studio. Il éprouve cette technique en 1942 sur Pittsburgh de Lewis Seiler pour lequel il réunit Randolph Scott, Marlene Dietrich et John Wayne. S’ensuivent de nombreux succès tels qu’Un tramway nommé désir, Sept ans de réflexion, Macbeth ou encore La Rivière rouge. Poussant sa stratégie de défilés de vedettes à son paroxysme, il s’attelle à deux énormes projets durant la deuxième moitié des années 60 : What’s New Pussycat ? et Casino Royale. Des distributions quatre étoiles qui entraînent inévitablement différentes tensions et batailles d’ego au cœur de longs-métrages que Rimini Editions a décidé de mettre en lumière au travers de sorties combo Blu-Ray/DVD agrémentés de nombreux bonus. Près de soixante ans après leurs sorties, que reste-t-il des délires mégalos et de la folie des grandeurs du producteur ?

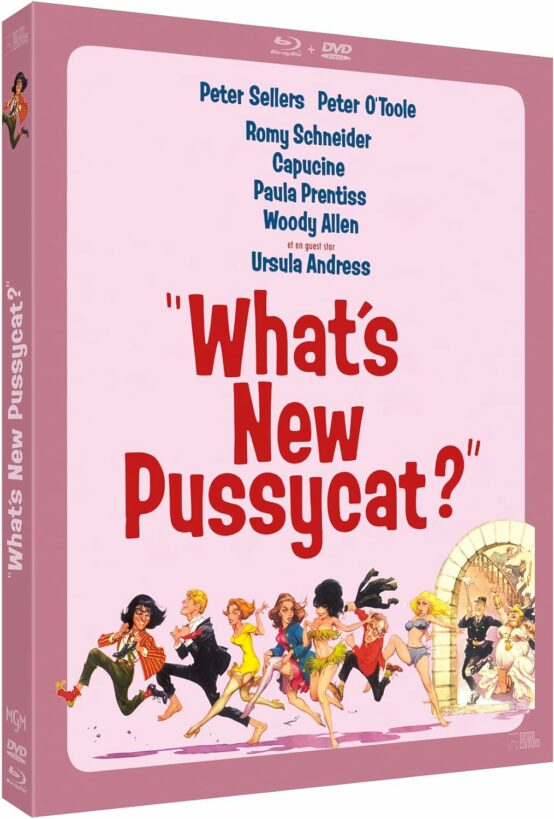

What’s New Pussycat ? (Quoi de neuf Pussycat ?) de Clive Donner (1965)

Feldman compte parmi ses proches un certain Warren Beatty. Intronisé sex-symbol suite à ses rôles dans La Fièvre dans le sang et Lilith, ce dernier soumet à son ami un synopsis semi autobiographique, dans lequel un dragueur invétéré se retrouve tiraillé entre son envie de se ranger auprès de celle qu’il aime et ses pulsions débordantes pour toutes les femmes qui l’entourent. Tous deux commencent à travailler sur un scénario mais le producteur va rapidement demander l’aide d’un jeune comique new yorkais du nom de Woody Allen qui a jusque-là comme seule expérience d’avoir écrit des scripts pour The Sid Caesar Show, une série télévisée à succès. Mécontent du traitement proposé par ce nouvel arrivant, Beatty claque la porte et ne sera même pas crédité au générique. Pour mener à bien cette comédie déjantée, le nabab fait appel à Clive Donner, un cinéaste britannique qui s’est distingué en signant une adaptation d’Harold Pinter intitulée Le Concierge. Fidèle à ses habitudes, il convie tout son carnet d’adresses à se joindre à la fête. What’s New Pussycat ? doit être un prototype de film événement, moderne, pop, et il compte bien mettre toutes les chances de son côté afin de réussir son pari.

What’s New Pussycat ? – Copyright Rimini Editions

Passé un générique signé Richard Williams accompagné de la chanson titre de Tom Jones composée par Burt Bacharach (qui reprendra du service sur Casino Royale), le ton est donné. Les stars se succèdent dans les rôles titres ou au détour de courtes apparitions. Dans ce défilé de visages connus, Romy Schneider, à peine sortie du tournage avorté de L’Enfer de Clouzot, et Peter Sellers, auréolé du succès de La Panthère rose, tirent leur épingle du jeu. Le comédien, qui se remet tout juste d’une crise cardiaque qui faillit lui coûter la vie, profite de l’occasion pour livrer un numéro dont il a le secret, entre perruque improbable et accent allemand, quitte à parfois tirer la couverture à lui, comme lors d’une hilarante scène de funérailles vikings. Les caméos quant à eux oscillent entre l’amusant (Françoise Hardy, Richard Burton) et le franchement opportuniste, telle l’arrivée en fanfare d’Ursula Andress, qui n’apporte strictement rien au récit et surfe sur le succès de Dr. No en permettant à Sellers une réplique sans doute improvisée au regard de la réaction de l’actrice. Si Clive Donner emballe le tout avec une certaine élégance, faisant montre d’une efficacité comique certaine (en témoigne la séquence dans le cours d’anglais ou le running gag de la tentative de suicide), force est de constater que le film accuse une sérieuse baisse de régime. Un ventre mou préjudiciable au cœur d’un long-métrage hédoniste comme le qualifie Philippe Guedj dans son supplément, avant de s’achever par un final dantesque où le cinéaste lâche définitivement la bride à grands coups d’humour slapstick. Pourtant, au milieu de ce désordre plus ou moins maîtrisé réside l’un des plus grands intérêts de What’s New Pussycat ? : le portrait du tombeur Michael James. Rôle initialement prévu pour Beatty mais qui revint à Peter O’Toole, l’homme est rédacteur en chef d’un magazine de mode dans un Paris de carte postale où l’on sirote de l’absinthe en terrasse et où se côtoient Van Gogh ou Toulouse Lautrec. Cet affranchissement total de tout réalisme et cette folie qui irriguent le tout ne sont pas une simple afféterie, ils sont la projection fantasmée des obsessions du héros. Cependant, réduits à de simples objets de désir, incarnant des archétypes fétichistes (l’institutrice, l’infirmière), quand ils ne sont pas purement et simplement taxés d’hystériques, les personnages féminins y dénotent d’un sexisme ordinaire ancrant pleinement le long-métrage dans son époque et ses travers.

What’s New Pussycat ? – Copyright Rimini Editions

Surfant sur la révolution sexuelle qui bat alors son plein, Quoi de neuf Pussycat ? dépeint une société française (et plus généralement européenne) libérée, où chacun trompe ouvertement son conjoint, où une bourgeoise s’entête à participer à une orgie. En découle des relents de vaudeville, perceptibles dès l’introduction en forme une dispute conjugale à la mise en scène théâtrale. Fruits des retouches de Feldman, ces apports aux airs de farce déplaisent à Woody Allen qui ne taira pas sa frustration, le poussant à passer lui-même à la réalisation. Le futur cinéaste apparaît d’ailleurs pour la première fois à l’écran dans un rôle désopilant de jeune homme timide et bavard. Son personnage récurrent d’angoissé chronique est déjà là tout comme sa science du dialogue, ses obsessions, ses névroses et sa cinéphilie. La séance de psychanalyse (grand motif « allenien ») qui ouvre le film, et qui voit Michael se remémorer ses premières expériences charnelles à grand renfort d’hyperboles, est ainsi un hommage direct au Ciel peut attendre d’Ernst Lubitsch selon Guedj. Lorsque le protagoniste, otage de ses pulsions, tente vainement de les maîtriser c’est dans une séquence onirique héritée de 8 ½. Victime de la même addiction au sexe dont souffrait Warren Beatty, celui-ci est finalement peu aidé par le docteur Fassbender (Sellers), encore plus immature et obsédé que lui, bien que le long-métrage se montre assez chaste à l’exception d’une séquence de danse torride avec une inénarrable Paula Prentiss. Il se permet en outre d’être assez critique envers l’hypocrisie de son héros, Don Juan autoproclamé mais séduisant « sous une certaine lumière » selon celles qui l’entourent. Ce dernier est uniquement défendu par les hommes qui envient l’existence de celui qui « ne sait pas dire non », excuse toute trouvée pour sa goujaterie, son manque de courage et son refus de s’engager, autant de travers qu’Allen explorera à de nombreuses reprises tout au long de sa filmographie. Premier jalon de la carrière du réalisateur de Manhattan, What’s New Pussycat ? par ses maladresses et ses instants de folie se pose également tel un avant-goût du projet le plus fou du producteur : sa version toute personnelle du mythe 007.

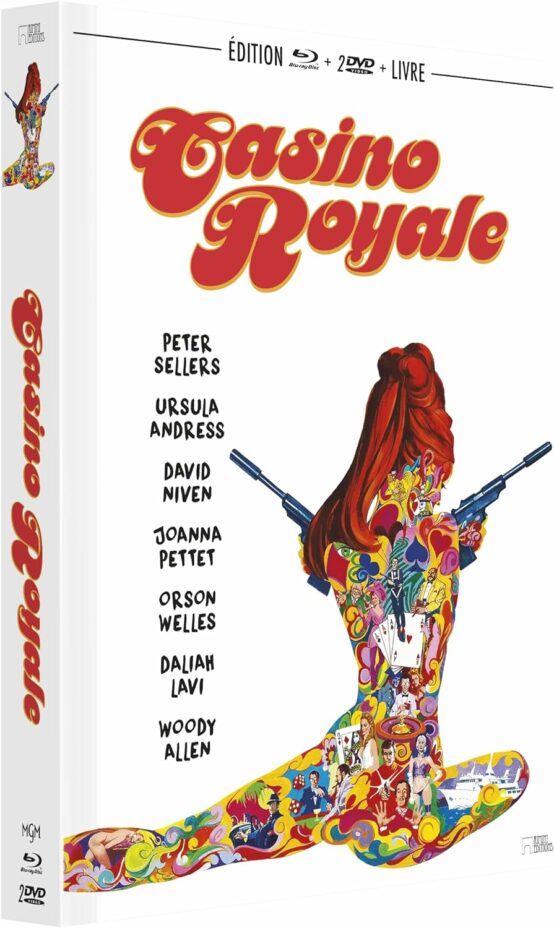

Casino Royale de Val Guest, Ken Hughes et John Huston (1967)

1962, après avoir été un carton en librairie dans les pays anglo-saxons (il se murmure qu’un certain John Fitzgerald Kennedy était fan des romans de Ian Fleming), James Bond débarque enfin au cinéma. Le succès de Dr. No réalisé par Terence Young, son Aston Martin DB6, ses gadgets et le bikini d’Ursula Andress, marqueront des générations entières. Si une adaptation télévisuelle de Casino Royale diffusée en 1954 sur CBS (et disponible dans les bonus de l’édition de Rimini) voyait Barry Nelson revêtir le smoking de l’agent secret américanisé dans un version terriblement statique et franchement oubliable, c’est Sean Connery qui marque l’inconscient collectif comme son véritable premier interprète. Pourtant, ce n’est pas sa première aventure littéraire qui est choisie pour initier la saga sur grand écran. Cette dernière devra attendre 2006 et le reboot porté par Daniel Craig pour atterrir dans les salles obscures… selon le canon voulu par les producteurs tout du moins. Car en réalité, Charles K. Feldman avait déjà financé sa propre version de Casino Royale en 1967. Une adaptation tout ce qu’il y a de plus officielle qui trahit cependant le roman et prend la forme d’une énorme farce au budget démesuré où Bond (David Niven), anobli et vieillissant, s’est retiré dans un château. Désabusé, il compte y finir ses jours à l’écart du monde et de ses vaines agitations jusqu’à ce que M (John Huston) ait de nouveau besoin de ses services. La gestation ubuesque du projet est depuis entrée dans les annales, entre le passage de relais de trois réalisateurs aux commandes et un budget pharaonique de 12 millions de dollars.

Casino Royale – Copyright Rimini Editions

Dans le livret de Marc Toullec intitulé Des James Bond pas comme les autres, celui-ci revient sur le développement du long-métrage. Du premier traitement surréaliste que Ben Hecht proposa juste avant sa mort à Feldman, au nombre hallucinant de scénaristes ayant œuvré sur le script (officieusement le chiffre se situe entre quinze et vingt), le résultat est à l’image des coulisses, un patchwork bordélique et absurde. Aussi mal rythmé que généreux en gags tour à tour réussis (la séquence du peloton d’exécution) ou franchement lourds (l’épreuve de force en écosse), Casino Royale ne ressemble à aucune autre aventure de 007. Les blagues s’enchaînent sans aucune cohérence et les séquences d’action veillent à afficher les moyens à l’écran. Ainsi, l’explosion d’un manoir, ou une course-poursuite totalement gratuite viennent parsemer le récit à intervalles réguliers. Jamais l’ennui ne nous gagne, médusés et interloqués qu’un projet aussi fou ait pu voir le jour. Ouvertement pop, le long-métrage ose des instants psychédéliques telle cette séance de torture, dans laquelle apparaît un certain Peter O’Toole. Le segment réunissant Peter Sellers et Ursula Andress dansant sous une pluie de plumes est ainsi le plus représentatif, entre deux références au Beatles et le thème de What’s New Pussycat ? qui résonne, autopromo oblige. Le film à sketchs se permet même de changer d’atmosphère et d’univers d’une séquence à l’autre, passant de l’expressionnisme allemand (la partie à Berlin de Ken Hughes) aux comédies de la Keystone. Climax anarchique, le final en forme de bagarre générale burlesque où se côtoient Géronimo (gag repris tel quel par les ZAZ dans Hot Shots !), une charge de cavalerie, des otaries, un chimpanzé, William Holden et Jean-Paul Belmondo, venu initialement rendre visite à Andress qui était sa compagne, constitue un point d’orgue punk bienvenu. Fidèle à sa technique marketing (que Toullec surnomme « la méthode Le Jour le plus long » ), le producteur réunit un impressionnant casting international au sein duquel John Huston s’amuse à cabotiner en perruque rousse (il accepta en outre de réaliser son segment pour rembourser ses dettes de jeu selon Val Guest dans le making of) et Barbara Bouchet se montre parfaite en fille de Miss Moneypenny. Contrairement aux apparences de cour de récréation, l’ambiance ne fut pas au beau fixe et les tensions entre Peter Sellers et Orson Welles impacteront grandement leurs scènes en commun, accentuant la bizarrerie de la chose par des faux raccords et des répliques nonsensiques. Pourtant, loin du grand barnum aussi amusant qu’incompréhensible, c’est la vision même du héros qui interpelle le plus le spectateur contemporain.

Casino Royale – Copyright Rimini Editions

Si 007 est devenu au fil des décennies une icône de la pop culture, en 1967, le constat était bien différent après une dizaine d’années d’existence sur papier et à peine quatre films au compteur. Malgré le succès, il était encore trop tôt pour vouloir déconstruire le mythe. C’est pourtant ce qu’ambitionne Casino Royale presque involontairement, sous couvert de parodie et ce, bien avant Austin Powers. Campé par David Niven, le « vrai » James Bond est ici un Lord anglais bègue qui profite d’une retraite paisible en écoutant Debussy. Le commodore au permis de tuer brutal des livres de Fleming semble loin. Tous ceux qui l’entourent ne cessent néanmoins de vanter ses exploits surhumains jusqu’à l’absurde. Lady Fiona, incarnée par Deborah Kerr (autre immense star au casting), s’exclame ainsi en français dans le texte « Ce n’est pas un homme, c’est un dieu » sans que rien à l’image ne justifie une telle admiration. Dans son entretien présent en supplément, Laurent Aknine note d’ailleurs qu’avec le temps, le personnage est devenu un super-héros comme les autres pour qui il est difficile d’avoir peur tant il semble invincible. Ici, il est déjà est vénéré, on lui demande des autographes et son statut d’agent secret paraît éventé tant tout le monde connaît son identité. La Bondsploitation, qui verra des avatars émerger en Italie, en Allemagne et même en France, à travers la figure d’OSS 117, ne fait que commencer, mais le film anticipe déjà la multiplication des acteurs qui vont se succéder dans le smoking de l’espion. Il revêt successivement les traits de Peter Sellers, Terence Cooper ou même de Daliah Lavi. Toullec précise que l’éventualité de créer une version féminine, qui fit récemment enrager les réacs de tout poil, n’est finalement pas nouvelle puisqu’à la fin des 50’s une adaptation des romans avait été envisagée avec Suzanne Hayward dans le rôle titre. Comme une prémonition de la décontraction de Roger Moore, Niven est supplié de retrouver sa sauvagerie. Plus encore, celui-ci se voit même flanqué d’une fille, preuve que la franchise n’a pas attendu Daniel Craig pour faire de son héros, un papa. Source d’inspiration pour de nombreuses comédies (les jeunes filles qui essaient de dévergonder Bond, comme le feront les bonnes sœurs de Sacré Graal face à Lancelot), Casino Royale présente surtout une idée de génie : faire de Woody Allen le neveu du protagoniste. Très peu présent à l’écran, le comédien impose un tempo comique irrésistible, contrairement à un Peter Sellers, très drôle mais presque effacé. Fidèle à son rôle de timide maladif, le futur réalisateur joue de son image construite dès What’s New Pussycat ?, et demeure l’un des gros points forts d’un film bordélique et inégal mais tellement généreux dans son chaos qu’il en devient attachant.

Disponibles en combos Blu-Ray/DVD chez Rimini Editions.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).