Clive Rees, un nom qui ne signifiera probablement rien pour la grande majorité des cinéphiles, même les plus curieux. L’homme a en effet peu tourné, à son actif quelques épisodes de séries télévisées et seulement deux longs-métrages. Avant de mettre en scène L’Île aux baleines, un drame avec Helen Mirren, en 1989, le cinéaste signa une œuvre méconnue et pourtant résolument à part : The Blockhouse. Adaptation d’un roman de l’écrivain français Jean-Paul Clébert, lui-même inspiré d’un fait divers surréaliste et tragique, le film, bien que réalisé en 1973, ne débarqua sur les écrans que cinq ans plus tard, pour une sortie limitée. Comparé en son temps à Stanley Kubrick par Peter Sellers, Rees plonge littéralement dans les tréfonds de l’horreur en suivant les mésaventures de sept prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale, enfermés dans un blockhaus où ils s’étaient réfugiés. Au casting, Sellers, alors entre deux épisodes de La Panthère rose, Peter Vaughan, Jeremy Kemp, mais aussi Charles Aznavour, qui débutait une carrière cinématographique internationale, puisqu’il jouera l’année suivante dans l’adaptation des Dix petits nègres par Peter Collinson. Toujours promptes à déterrer des trésors oubliés, les Britanniques de Powerhouse proposent une première édition Blu-Ray du long-métrage. Une initiative qui, on l’espère, poussera certains distributeurs hexagonaux à se pencher sur cet étonnant objet filmique.

(© Capture d’écran Blu-Ray – Powerhouse)

« Ceci est l’histoire vraie de sept hommes, seuls deux d’entre eux survivront. » C’est par cette indication factuelle que débute The Blockhouse, excluant, de fait, tout suspense quant à l’issue du drame. Le spectateur ne va pas assister à un banal survival où la question serait de deviner qui va s’en sortir, mais à un huis-clos existentiel où chacun accepte, ou non, son sort. En cela, le long-métrage s’éloigne des codes du film catastrophe, pourtant alors en vogue, et préfigure le très bon The Grey de Joe Carnahan. Seul Lund (Per Oscarsson) espère un sauvetage et œuvre à trouver une issue en creusant inlassablement un tunnel dans le béton, guidé par le bruit de la mer qu’il croit percevoir. Aufret (Vaughan), chef de la troupe, attend passivement un secours des Allemands, considérés ironiquement comme une bénédiction. La plupart des autres patientent, organisent la survie – à l’instant du professeur Rouquet, incarné par un excellent Sellers tout en sobriété -, voire profitent de l’instant présent, qui pourrait bien être le dernier. Les plans introductifs, images d’un ciel bleu accompagné des notes de Stanley Myers (compositeur notamment de la bande originale de Voyage au bout de l’enfer), synonymes de liberté, sont les seuls moments rattachés à une réalité concrète. Par la suite, pris aux pièges d’un bunker qu’ils perçoivent en premier lieu comme leur seule chance de survie, les personnages se retrouvent plongés dans un no man’s land, presque un monde à part. Au cœur du blockhaus, le temps et l’espace n’ont plus d’existence concrète et le film flirte avec le fantastique, l’abstraction. Le récit, très elliptique, fait se succéder les heures, les jours puis les mois, brusquement, en un cut. Les battements de cœur et la mèche d’une bougie demeurent les seuls indicateurs auxquels tous se raccrochent pour garder un semblant d’ordre dans le chaos. Les rides qui creusent les visages sont, quant à elles, les uniques marqueurs des années passées dans les tunnels. S’il n’a plus de consistance tangible, le temps conserve une emprise irréversible sur les corps et les chairs.

(© Capture d’écran Blu-Ray – Powerhouse)

La plongée des prisonniers dans les entrailles de la Terre coïncide avec le débarquement allié (un carton indique d’ailleurs : Juin 44, Jour J). De fait, ils signent inconsciemment leur arrêt de mort, le jour même de leur salut providentiel. Une ironie en forme de coup du sort pour ces personnages tous différents et parfaitement dessinés. Si le fait réel qui a inspiré le long-métrage impliquait des soldats allemands, The Blockhouse offre divers nationalités et traits de caractère. Dans le fond, leur mésaventure est intemporelle et universelle, ce qu’ils vivent aurait pu se passer n’importe où, n’importe quand. Lorsqu’une simple flamme entretenue pour lutter contre les ténèbres (très belle idée visuelle) devient un enjeu vital, le film rejoint même des thématiques de récit primordial. Comme à l’aube de l’humanité, le feu se change en question de vie ou de mort. Peu importe leurs divergences à la surface, ils sont unis par la force des choses et par les réminiscences, les regrets de cet extérieur, cet ailleurs pourtant si familier, qui peu à peu s’efface. Rouquet essaie de se rappeler d’une poésie écrite par l’un de ses élèves, Visconti (Aznavour) de la plus belle femme qu’il a eue dans son lit. De vaines tentatives de garder vivaces des souvenirs, des habitudes, qui sont déjà très loin d’eux. Chacun tente de fuir son quotidien comme il le peut, que ce soit en jouant aux cartes, aux dominos, en improvisant une course de vélos, ou en se tournant, in fine, vers la religion, tel Grabinski (Kemp). En cela, la superbe séquence de Noël, où la célébration de la Nativité se change en cérémonie dionysiaque, en bacchanale propice à un retour à l’état animal, est un exemple frappant. Après l’horreur de la guerre, des camps de travail, et de la survie, l’aliénation est inévitable. L’ivresse, l’abandon, le lâcher-prise, deviennent la seule échappatoire efficiente face à la folie du réel.

(© Capture d’écran Blu-Ray – Powerhouse)

Le conflit, justement, ne se retrouve transposé à l’écran que via quelques images de canons, d’explosions, de bombardements, les êtres humains n’ont pas le droit de citer, la guerre se résume à des machines, des armes, des outils et aux conséquences de ces derniers. De la même manière, avant de pénétrer dans le blockhaus, les personnages ne sont que des silhouettes, des ombres informes qui tentent de trouver un refuge. Cadrés de loin, ils ne dévoilent leur visage qu’une fois « à l’abri ». Un par un, Clive Rees les filme en gros plans en train d’annoncer leur nom, comme une présentation au public que nous sommes. Alors, des torches sont allumées et les ténèbres s’écartent pour faire place à la tragédie qui va se jouer sous nos yeux. L’une des forces du cinéaste est de prendre à revers son matériau littéraire pour le transposer sur le terrain de la représentation scénique, de la performance minimaliste. S’il parvient à échapper à une approche trop théâtrale par son utilisation de la lumière, des cadres extrêmement construits, le cinéaste puise dans l’unité de lieu toute la force de son récit. L’obscurité qui entoure les protagonistes bouche symboliquement tout horizon au spectateur, et matérialise la menace constante d’une noirceur prête à engloutir les esprits à bout. Ainsi, les poussées de démence, les situations dramatiques, interviennent toujours hors-champ ou masquées par l’ombre, comme si seule la lumière – élément central et essentiel du film – maintenait un semblant d’humanité. Le casting, formidable (excellent Vaughan, entre autres) et homogène, est pour beaucoup dans la réussite d’un long-métrage au sein duquel les individualités s’effacent et, dans un ultime geste, se mêlent. Dans ce lieu hors monde, hors temps, les murs se couvrent de poèmes, l’ivresse devient normale, le luxe n’a plus de valeur, les corps se confrontent, s’affrontent, pour finalement, s’indifférencier. Les maquillages outranciers qui recouvrent le visage des comédiens, marquent les années avant qu’un carton nous apprenne que les véritables acteurs du drame sont restés six ans sous terre. Une attente désespérée et absurde qui rejoue Beckett et son En attendant Godot sur un mode quasi apocalyptique.

(© Capture d’écran Blu-Ray – Powerhouse)

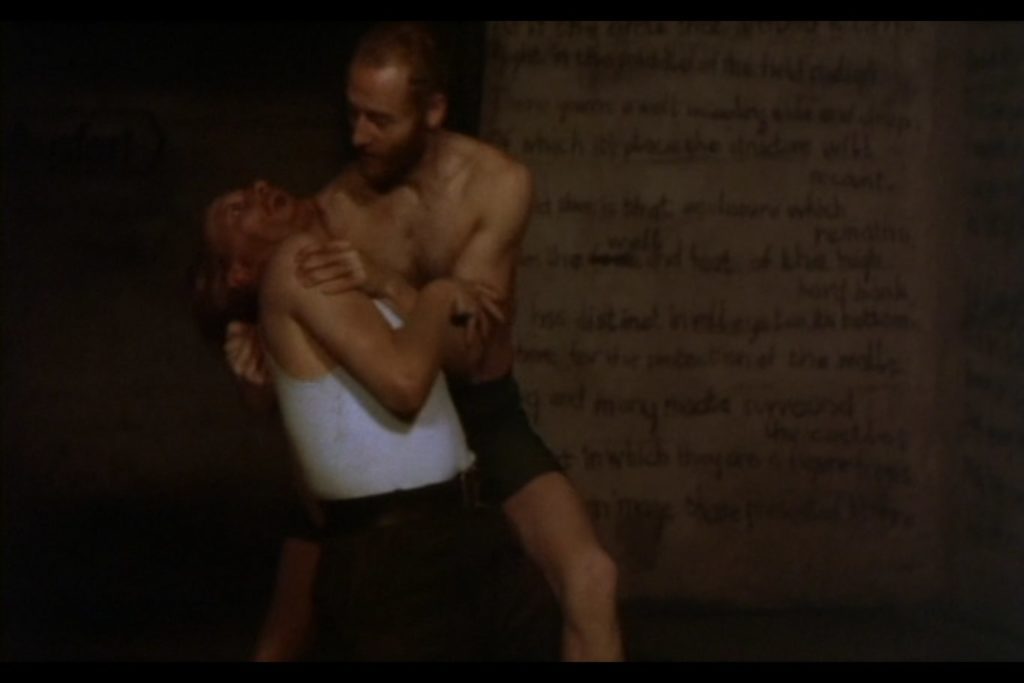

Cette perte de repères (spatiaux et temporels), Rees ne l’intellectualise, ne la théorise jamais, mais la rend palpable et organique. Sa caméra frôle les peaux, dévoile des hommes au travail, avant de longer des barbelés, révélant leur statut de prisonniers. La magnifique photo en clair-obscur de Keith Goddard, grandement influencée par la peinture de Georges de La Tour et de Rembrandt, multiplie les gros plans sur les visages, inspecte chaque ride, chaque marque de fatigue, comme un indicateur temporel qui mène à la décrépitude. Les corps sont même érotisés, sensualisés (en témoigne la séquence de lutte entre Grabinski et Kramer), les relations se troublent au fur et à mesure des années, que ce soit par lassitude ou par de sentiments véritables nés dans la promiscuité. Dans un premier temps, The Blockhouse se veut faussement épicurien, faisant de ses protagonistes des jouisseurs profitant de l’instant, des bouteilles de vin et des fromages abandonnés par les officiers nazis. L’un d’eux déclare d’ailleurs « C’est le meilleur moment que j’ai passé depuis le début de la guerre ». Mais rapidement, en absence d’eau, l’alcool devient leur unique source d’hydratation et d’hygiène, la gueule de bois se fait sentir, l’ivresse n’est plus un plaisir mais un état permanent. Constamment saouls, les héros se changent en victimes passives, attentistes. Le réalisateur rend leur martyr concret. Quand l’un d’eux meurt, la question n’est pas spirituelle mais bassement pratique : dans cette situation que faire d’un cadavre ? Les sentiments n’ont plus leur place, le pragmatisme devient la seule loi. Les silhouettes encapuchonnées qui hantent le bunker en fin de métrage renvoient à une dimension monacale où le charnel laisse en bout de course sa place à des figures éthérées, déjà mortes. Lorsque les flammes des bougies finissent par s’éteindre, les ténèbres l’emportent en silence. Après la rage, la passion, la violence, voire l’amour, le vide reprend le dessus. Pur film d’horreur qui ausculte la lente déshumanisation à l’œuvre dans chaque conflit, et refuse tout happy end rassurant, The Blockhouse se pose en véritable curiosité puissante, incarnée et maîtrisée.

Suppléments :

Indicator / Powerhouse a une nouvelle fois vu les choses en grand en proposant un master 4K exclusif (dans un montage cinéma ou en director’s cut) et une édition bourrée de suppléments. Plus d’une heure de bonus qui reviennent notamment sur l’histoire vraie derrière le film ainsi que sur le travail de Clive Rees, disparu en 2020. Un livret de 32 pages signé Kieran Foster et comprenant des interviews du réalisateur et de Peter Sellers complètent ce Blu-Ray définitivement indispensable.

Disponible en Blu-Ray chez Powerhouse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).