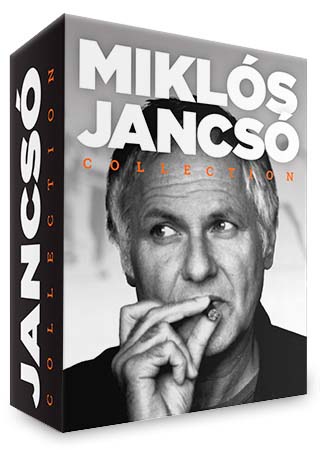

Miklós Jancsó, en 10 films. Retour sur l’oeuvre du grand cinéaste hongrois à l’occasion de la sortie du coffret paru chez Clavis.

Traversé par les affres de la crise existentielle, Cantate (1963) évoque la prise de conscience d’un jeune chirurgien plein d’arrogance ; lorsqu’un vieux professeur qu’il méprise, proche de la retraite sauve une patiente, Ambrus découvre combien il s’est trompé, combien sa vie ne fut qu’illusion de réussite, imposture. L’éveil ouvre une brèche, le glisse dans le marasme et la dépression. Le cinéaste y évoque les désillusions de la jeunesse, la difficulté de se construire une identité et tous les dilemmes moraux qui se sont imposés lors de l’avènement du communisme ; les classes privilégiées et autres propriétaires ont été délogés et exclus au mépris de tout égard intime et individuel. La culpabilité rôde dans Cantate comme un vent soufflant dans le crâne de son héros arriviste qui a voué sa vie à son ambition. Le retour au pays natal, à l’enfance, constitue un voyage vers un temps irrattrapable : il lui renvoie surtout de plein fouet la lâcheté de ses actes, la culpabilité laissée derrière lui en venant faire son ascension à la Ville. Jancsó creuse le fossé entre monde rural et le monde citadin, entre les vertus traditionnelles et les raisonnements intellectuels. Cantate s’insère dans un contexte culturel et historique particulier, celui de la Hongrie des années 60, des cercles intellectuels qui gravitent à l’époque et dont le cinéaste se moque ouvertement : des figures de supercherie érigées en modèles, bercées par leurs propres discours narcissiques et obscurs. Outre l’évidente critique du communisme, à l’instar de József Lengyel qu’il adapte ici, on peut imaginer également que, dans son discours moqueur, Jancsó ne se fait pas de cadeau, lui qui s’illustra un moment dans des documentaires au service du pouvoir officiel. Au-delà de cet aspect critique, désabusé et plein de spleen, Cantate brille par ses interrogations sur la vieillesse et les conflits générationnels. La déconnexion progressive du monde aboutit au réapprentissage d’une humanité. Comme chez Camus, Cantate laisse l’âme dans une affreuse solitude. Le titre paraphrase la Cantate profane de Bartok telle une illustration visuelle de la mélancolie de l’œuvre du compositeur hongrois : son intervention magistrale conduit vers ses sommets un film hanté par le questionnement existentiel, la faute, et le temps.

Mon Chemin (1965) constitue une magnifique transition entre deux périodes de Miklós Jancsó. Avant d’adopter un portrait anti-héroïque, qui abandonne la psychologie au profit d’un regard symbolique et graphique sur la collectivité, il suit ici – en fusionnant subtilement intimité et extériorité – les moindres pas de son héros pur, s’attachant aux états d’âme de celui qui cherche à rejoindre son pays natal à la fin de la guerre. Malgré le désenchantement du cinéaste sur l’Histoire et la violence des hommes, Mon Chemin reste le film le plus lumineux du cinéaste. Lorsque József est fait prisonnier par les soviétiques, la relation qui se noue avec le jeune soldat qui le surveille se métamorphose en la plus subtile et la plus émouvante des relations. Jancsó se révèle un humaniste inattendu. Avec ce portrait d’une fraternité avec l’ennemi, un peu à l’opposé de ce que son cinéma montrera par la suite dans l’ensemble, il fait preuve d’une poignante foi en l’humain, en l’apprentissage de l’autre quels que soient les camps. Le destin en décidera autrement, mais le lien tissé paraît inébranlable ; son alchimie demeure victorieuse de toutes les règles de guerre, abolissant les frontières, faisant s’évanouir les conflits. Lorsque József rencontrera ses compatriotes qui lui proposeront de s’évader, il s’y refusera par peur de risquer la vie de cet « ami ». Malgré l’inéluctable tristesse qui rejoint Mon Chemin, malgré la cruauté du sort, malgré le regard final fatigué et écoeuré, jeté sur l’horizon, la douceur qui s’y est immiscée aura laissé son empreinte, comme si l’énergie de vie avait vaincu les hommes. S’il n’élude pas l’animalité, l’abjection, l’esprit grégaire, Mon chemin croit en la beauté des hommes, des voix, des regards. En l’espace de quelques rencontres, de regards bienveillants, Miklós Jancsó montre des êtres capables de distiller furtivement la chaleur. Le cinéaste y maîtrise déjà de façon vertigineuse ce passage d’un plan d’ensemble à la focalisation sur un seul personnage, de cette sensation d’un petit individu perdu dans l’infini à l’intimité du cadre.

Esthétiquement parlant, et dans son inconsolable peine face à l’échec et l’écrasement, Les Sans Espoirs (1966) paraît indissociable de Rouges et Blancs. Le contraste du noir sur le blanc éclate, avec ces murs sur lesquels se détachent les personnages en capes noires. En cet horizon infini de la Puszta, les steppes sont aussi sèches que les exactions qui s’y déroulent. On retrouvera le sens de ces intérieurs nus dans Sirocco. La vision du massacre et de l’injustice y est aussi révoltante que celle que nous montrera Cimino dans La Porte du Paradis, portée par ce spectacle de la mort sans frein et le sentiment d’impuissance. Les élites nobiliaires toutes puissantes exterminent les contestataires. Ce qu’il y a de terrifiant dans Les sans espoirs, c’est le sentiment de permanence de l’Histoire qu’exhale sa vision : l’universalité touche à la conscience d’un manège de l’horreur. Impossible de ne pas penser à ce que nous fournit chaque jour l’actualité du XXIe siècle. L’homme pousse son prochain à se corrompre, quitte à en passer par la délation pour sauver sa peau. Ce pitoyable mouchard, digne d’O’Flaherty, courant éperdument vers une liste d’hommes à dénoncer en espérant sa propre libération, se condamne lui-même, en n’appartenant plus ni à un camp ni à l’autre. Rouges et blancs est un film où les scènes les plus dures sont pourtant les plus belles : l’inoubliable vision de cette femme dénudée courant entre les soldats qui la fouettent, avant qu’on entende « elle est morte » ; ou encore, cette extraordinaire séquence ou les « sans espoirs » préfèrent se jeter un à un du haut d’une muraille plutôt que de risquer de parler. La luminosité change et expose ses moindres nuances : Jancsó excelle dans son art de l’ombre et du soleil.

Le cinéma comme un champ de bataille : avec Rouges et blancs (1967), Jancsó pousse à son apogée le concept de l’être se destinant à exterminer l’autre. L’aberration de la guerre et des conflits glace le sang. Rouges et blancs passe son temps à inverser les rôles, dans des renversements de situation sans fin. Si l’humeur de Jancsó le porte vers la révolution (donc les rouges) qu’incarnent les Hongrois épousant la cause bolchevique, il fait régulièrement ployer la bestialité de l’autre côté, le bon rebelle pouvant verser à son tour dans la monstruosité. De fait, l’emprise du pouvoir corrompt définitivement l’homme dès qu’il prend conscience de sa capacité à détruire : « Les traitres doivent être punis ». Cette constante de l’injustice et du bourreau qui l’exécute paraît étrangement actuelle, en cette accumulation de mises à morts, de corps qui viennent empourprer l’herbe.

Aucun fil conducteur autre que ce cheminement de poursuite en poursuite, de massacre en massacre, et pourtant Rouges et blancs ne terrasse pas par sa poésie funèbre : cavaliers se détachant en ombre chinoise sur l’horizon d’une montagne, dans l’attente de la charge, soldats-paysans en bras de chemise fonçant vers la mort ; les majestueux mouvements de caméra, travelling latéraux, envolées au dessus des arbres créent une sensation d’apesanteur qui nous détache de l’horreur, sans pour autant jouer de la sublimation complaisante ni d’esthétiser la guerre en objet de contemplation. Ici réside la virtuosité inimitable d’un cinéaste parvenant à la fois de nous faire saisir l’ampleur des exactions et de nous émouvoir. La violence y devient métaphysique ; et malgré l’insoutenable injustice du spectacle, la mise en scène inouïe, les silhouettes qui se distinguent dans le paysage et le mouvement constant rendent cette sarabande funèbre d’une beauté stupéfiante. Rouges et blancs ménage aussi des moments suspendus, des minutes qui s’échappent, comme ce bal improvisé dans un bois de bouleaux.

L’espace infini expose chacun au danger, à découvert : tous prêts à être abattus en plein cœur ou saisis avant d’être exécutés. Plus l’espace est immense, plus il enserre les personnages. On craint à chaque instant que l’un d’entre eux ne vienne à tomber. Et l’on sait que le mécanisme-Jancsó ne les sauvera jamais : nul « deus ex machina » à leur secours. Jancsó joue sur la verticalité de ces corps qui marchent, courent, comme parallèles aux murs et aux arbres. Les bruissements de la nature amplifient le malaise avec une tension croissante, une violence silencieuse, un calme affolant. Pourtant la grâce de la caméra sensualise les corps, érotise la vision de ces révolutionnaires et de ces fuyards, déambulant torses nus à l’extérieur, éveillant le désir féminin. Quant à cette femme allant se baigner nue pour attirer l’attention de l’ennemi et le tromper, elle expose également au spectateur la beauté d’une peau qui, chez Jancsó, devient un paysage à part entière.

L’utilisation vertigineuse du scope sert la simultanéité des actions aux extrémités du cadre, en arrière plan. Chacun continue de se mouvoir, de vivre ou de périr. « Séparez les rouges des blancs » lance le tsariste afin d’exécuter les blessés bolchéviques. La folie des hommes les conduit à ne plus être que des couleurs, le noir et blanc de Jancsó ramenant la sentence à son absurdité. Dans cette toute-puissance de la répétition, le film ne peut rester qu’ouvert, éternellement ; la notion de dénouement disparaît. Plus encore, le film ne semble être qu’une interminable fin de monde.

Encore et toujours la répression avec ce Silence et Cri (1967) qui additionne les contraires pour exprimer l’unité d’une douleur. Ce titre a presque quelque chose de programmatique et conceptuel. De silence il y en a beaucoup dans le film de Jancsó, comme le signe d’une souffrance muette. De cri, il n’y en aura pas. Le manichéisme de Jancsó est l’allégorie d’une dualité sans contestation possible : l’oppresseur et l’opprimé, le soldat et le paysan, le bourreau et sa victime. Pour compléter cette sensation de binarité, deux magnifiques personnages de femmes tombées sous le charme du jeune homme qui risque d’être exécuté. Ce vent qui souffle, ces chiens qui aboient, cet espace vide et cet horizon créent un sentiment d’attente digne du Désert des Tartares de Buzzati. Parfois une étrange danse amoureuse s’engage : les joues se frôlent, les bras prennent les épaules et les tailles. Le garçon passe d’une femme à l’autre et les laissent toutes deux enlacées. Mais toujours, la mort guette. Le bourreau n’est qu’un pion, un esclave qui obéit à des ordres : « Je tuerai ma mère si on me le demandait « . Car sous couvert de reconstitution historique, qu’évoque Jancsó sinon le processus de domination et de soumission, intrinsèque à l’espèce humaine, comme si sa nature était d’écraser l’autre ? Le dispositif formel épouse le discours et trouve son acmé dans son utilisation du décor : un grand corps de ferme dans lequel les personnages déambulent, comme s’ils avaient tous la même liberté. Cet espace symbolique nu dans lequel évoluent les protagonistes nous suggère ce leurre, à la manière d’une pièce close sartrienne : Jancsó les observe comme des bacilles dans une goutte d’eau, et dans ce laboratoire, ils se débattent, fuient, courent, chacun de leur pas chancelant semblant épouser leurs pulsations cardiaques.

Jusqu’où l’idéal révolutionnaire peut-il prétendre défendre les droits individuels ? Dans Sirocco d’hiver (1969), Jancsó poursuit sa réflexion autour de l’engagement et de l’écrasement du groupe, s’interrogeant sur les excès et les effets de bord de l’idéal révolutionnaire, dans une ironie froide. Quelle place à l’altérité et à l’idéal fougueux au sein d’un groupe d’insurrection ? Jacques Charrier y incarne Marko, un activiste yougoslave contraint de se cacher en Hongrie, protégé par les membres de son groupuscule complotant contre le roi de Yougoslavie. Mais son esprit libre devient un danger. Il règne dans Sirocco d’Hiver une atmosphère de paranoïa et d’absurdité dans laquelle chacun devient soupçonnable. Curieusement et paradoxalement, les aspirations à la liberté que sont sensées véhiculer les grandes causes prennent ici l’image de l’enfermement, de l’étouffement, amplifiés par cette étendue de neige et cette maison aux murs blancs dans lesquels avancent des personnages hagards, comme mués par d’étranges pas de danse. Chaque parole peut-être prise pour un mensonge, chaque attitude pour un double. L’esprit de rébellion, mué en pensée unique, s’expose à devenir une dictature comme une autre – tel l’idéal révolutionnaire renversé en dictature communiste. Le héros est ici un peu le porte-parole de Jancsó : éternel insoumis, il avoue son incapacité à obéir à une pensée collective, fût-elle révolutionnaire. L’idéologie commune finit toujours par annihiler l’être particulier – « même au sein d’une société idéale je ne peux choisir de m’intégrer», affirmait Jancsó. Ce film superbe et d’une ironie funèbre ressemble à un éloge de l’identité et de la survie du moi envers et contre tous. Miklós Jancsó s’impose plus que jamais comme le maître du mouvement perpétuel. En 12 plans séquences, il suit le cheminement de son personnage de ses convictions individuelles.

La révolution est une danse. Psaume Rouge (1972) poursuit le cinéma insurrectionnel de Jancsó mais infléchit son langage cinématographique vers une symbolisation plus précise encore. Tout Psaume Rouge expérimente la notion même de représentation, de traduction d’une réalité abstraite (l’engagement politique, le refus de se soumettre) et de sa concrétisation (la révolte physique), jusqu’à sa mise en valeur métaphorique et poétique. Jancsó affine dans Psaume Rouge la gestuelle caractéristique de son cinéma, la manière de faire évoluer ses personnages dans l’espace (ici totalement extérieur), telle une gigantesque estrade. La mise en scène, très théâtrale, ne renie jamais pour autant le cinéma comme un Art de la mobilité – la caméra n’étant jamais statique. Les soldats font quelques pas, les paysans reculent, quatre femmes s’avancent, tendant les bras comme pour se relier entre elles… alors qu’un autre fait irruption devant l’écran pour entraîner le plan séquence vers d’autres convergences. Jancsó parcourt le décor, donnant parfois la sensation trompeuse que le temps est arrêté, alors qu’on s’aperçoit que les heures passent, que le jour décline, et qu’il ne s’agit nullement de temps réel. Ici les plans séquences sont plus courts qu’à l’accoutumée, comme guidés par une autre rythmique qui fait de Psaume Rouge un majestueux ballet. Est-ce son évanescente jeunesse regroupée face à ses bourreaux ? Est-ce la force de ses plans larges confrontant les purs et les assassins en un même espace. Toujours est-il que la picturalité de Psaume Rouge renvoie régulièrement au Salo de Pasolini. Psaume Rouge est une ode au peuple sous toutes ses formes, dans laquelle éclatent les chansons populaires, les cris de joie, les sourires, l’expression la plus festive pour braver la mort. Psaume Rouge brille également par son sens du décadrage et du fragment, que ce soit une manière de filmer les objets en gros plans, les fruits et les natures mortes, ou la peau qui rappelle parfois le charnel d’un Borowcyck. La distanciation théâtrale aurait pu engendrer la froideur, la perte d’émotion. Bien au contraire, Psaume Rouge est peut être l’un des plus bouleversants films de Jancsó dans son Art de suggérer l’expression anonyme comme une forme de subversion sublime : des chants de liesse, des chants de misère, ou des chants révolutionnaires russes et français (La Carmagnole, La Marseillaise…) dont on a modifié les paroles. Psaume Rouge évoque les massacres, les écrasements, mais se refuse à donner le dernier mot à la mort. Le symbole la radoucit, en quelque sorte. Le rapport entre la réalité et sa représentation sauve l’individu. Un personnage est abattu, mais l’acteur se relève, calme et souriant. Une jeune femme se prend une balle dans la main, le sang empourpre ses doigts ; et l’instant d’après c’est un tissu rouge qu’elle arbore la paume ouverte. Et même si les vêtements épars tachés de rouge jonchent le sol ; même si les visages souriants sont ceux de corps inertes ; même si le ciel s’assombrit brusquement ; même si la révolte est écrasée dans le sang, même si le peuple ouvrier reste l’éternel perdant, il restera toujours une fleur pour renaître sur le champ de bataille, prête à élever sa voix et à lutter. Jancsó n’a jamais été aussi lyrique ; il n’a jamais aussi bien fait ressentir la force collective, la joie de lutter ensemble, le désir de rassembler les adversaires, de les attirer à leur cause : la danse appelle les soldats à se rallier aux faibles. Les individus se touchent, se tournent autour, s’effleurent. Le chœur EST le cœur.

En 1974, avec Pour Electre Jancsó adapte l’œuvre de László Gyurkó. Des cavaliers chevauchent dans la brume tandis qu’Electre s’exprime, évoquant la mort d’Agamemnon, le retour d’Oreste et son ivresse de vengeance. Alors commence un rituel fabuleux où évoluent hommes, femmes et chevaux. Le plan séquence découvre la profondeur infinie du décor, offrant la sensation que la tragédie se joue en direct devant nos yeux.

Qu’est-ce qui différencie le cinéma de Jancsó du théâtre ? Cette incommensurable mobilité, ce choix constant de la composition du cadre, une envolée dans l’alternance des gros plans et des plans d’ensemble, en un même mouvement fluide qui touche les visages, s’en détache, les saisit dans leur ensemble puis s’attarde sur un autre, comme si la caméra adoptait le point de vue d’une âme échappée d’un corps, volant d’être en être, au dessus d’eux. Les couleurs y éclatent, symboliques, proches de leur utilisation dans Psaume rouge.

Jancsó rejoue la tragédie d’Eschyle dans les plaines hongroises à la lueur de la tragédie de son propre pays. La figure de la lutte contre la dictature qui oppresse, anéantit et impose le silence, place la parole et le cri – et l’Art – comme un acte de bravoure, de lutte : « Je pourrais te tuer mais je ne le ferai pas car un autre viendrait à ta place. Ça n’est pas toi que je dois tuer mais l’ordre que tu construis ». Pour Electre évoque donc l’oppression d’un tyran et met en scène, à travers lui, toutes les tyrannies maintenues par la terreur et le bâillon. Formellement, le film de Jancsó atteint le sommet de l’épure, à l’instar de ses décors et de ses bâtisses en terre, sans ornements, nues – qui rappellent les villages africains – pour représenter l’antique.

Jancsó illustre les figures de lutte et d’insurrection contre l’oppression en général par l’idée de mort et de renaissance continue, de sacrifice de transmission de l’esprit de révolte : « Serons-nous capables de mourir plusieurs fois ? » La figure du Phénix, mythique, intervient comme un emblème, un fil rouge pour désigner un peuple amené à toujours combattre et renaître de ses cendres – « Il mourra tous les jours pour renaître le lendemain » -, jusqu’à ce qu’il y ait un semblant d’égalité entre les hommes. La révolution, bouillonnement de sacrifice et d’immortalité.

De prime abord, Le Coeur du tyran (1981) ressemblerait à une réponse hongroise au Décaméron de Pasolini, auquel il emprunte d’ailleurs l’un de ses acteurs fétiches, Ninetto Davoli. Le titre original l’annonce comme un programme : Le cœur du tyran : Boccace en Hongrie. Dans la Hongrie du XVe un jeune homme, fils de roi et prétendant au trône, revient d’Italie où il a passé la majeure partie de sa vie. Accompagné par une troupe de comédiens italiens, il apprend que son père est mort mystérieusement et que son oncle a pris le pouvoir. Alors que le théâtre se mêle à l’Histoire, Gáspár prend peu à peu conscience du drame qui se joue, à la manière d’une tragédie sur une estrade. Plus encore que Pasolini, c’est le Casanova de Fellini qui nous revient à l’esprit : par son exubérance théâtrale, son jeu sur les masques, les pantomimes et les grimaces où s’entremêlent la scène, lieu de représentation, et la vraie vie. Jancsó laisse libre-cours à son amour pour la gestuelle et la chorégraphie, mais en offrant à son cinéma un magistral renouveau, grâce à son hommage à la commedia dell’arte. A la musicalité de la forme, à la grâce de l’évolution des personnages dans l’espace, s’ajoutent les mélodies traditionnelles, comme pour peaufiner un éloge de l’Art populaire dans sa totalité, de l’expression du peuple, du génie anonyme des humbles. Le coeur du Tyran se regarde comme une représentation, un spectacle sublime dans lequel le jeu sur le théâtre dans le théâtre nous permet de déambuler dans un décor unique comme immense scène – ce qui anticipe sur le cinéma de Peter Greenaway. Le monde est donc un gigantesque théâtre et le spectateur est égaré, ne sachant plus démêler le vrai du faux. Ici, tout n’est que fable et mensonge : « Ne le tue pas, ça n’est qu’un comédien, il a joué son rôle ».

Les rideaux s’ouvrent sur d’autres décors, comme de multiples épaisseurs et profondeurs, permettant ainsi de découvrir d’autres scènes qui se jouent, en une singulière fluidité. Jancsó poursuit sa réflexion sur le pouvoir, sa quête, en s’interrogeant également sur les rapports que l’artiste peut entretenir avec lui, promouvant l’expression d’indépendance… mais qui ne peut qu’être asservie. La fantaisie de la fiction et l’excentricité de l’acteur se confondent avec les complots qui se trament, soit la peur de l’assassinat ; et l’on pressent bien derrière la gaieté festive, la tragédie approche. Le héros qu’on veut mettre au pouvoir fait l’apprentissage du cynisme, tenté par les puissants comme par le diable, devant choisir entre l’Art – que sa juvénilité respire – ou le pouvoir – corruption de l’innocence. Avec humour, il aborde le choc des civilisations et les subtilités de la violence selon le pays, lorsque le comédien italien s’exclame : « C’est le poison que l’on manie, chez nous il n’y a pas de sang qui coule ». Le Coeur du Tyran présente un cinéma en perpétuel mouvement – quand la caméra s’arrête, c’est le décor qui tourne – et l’onirisme ésotérique s’y immisce parfois, à la manière d’un W.Haas. D’une beauté plastique sidérante, Le Coeur du Tyran flotte autant que ses voiles, insufflant une atmosphère érotique hypnotique. Les femmes s’étreignent, se touchent, se caressent, s’embrassent. La nudité installe un climat somnambule proche du fantastique, comme des apparitions aux cheveux flottants. Jancsó exploite la Hongrie des mythes et des légendes, en particulier lorsqu’il évoque la folie de la mère du héros (magnifique Teresa Ann Savoy qu’il utilisa déjà dans Vices privés, vertus publiques), muette et assassine, tuant des vierges chaque jour à la manière de la Comtesse Bathory. Le Coeur du Tyran adopte une forme poétique où la narration est « secondaire » ; il promeut le cinéma comme un Art visuel, un Art alchimique du vivant. Il laisse derrière lui l’empreinte d’un merveilleux rêve éveillé. Et abandonne ses dormeurs à l’état de flottement.

A l’instar de Pour Electre, la mort nourrit à la fois la terre et la soif de liberté et d’espoir. Comme un héritage de l’insoumission, de génération en génération.

La Saison des monstres (1987) se situe quelque part entre la parabole brechtienne et la réflexion sur l’histoire hongroise, en marche à travers une fable post-apocalyptique, qui évoque l’engagement, le rapport entre culture et pouvoir. Elle prend appui sur des portraits d’intellectuels qui sont au service des dirigeants ou, au contraire, en opposition. Dans ce monde où règne le chaos, l’eau s’enflamme, les bombes tombent et les hélicoptères rôdent. Leur vrombissement incessant est une menace constante. A nouveau, la ronde des corps agite l’horizon d’un cinéma toujours scénographique, mais peut-être un peu plus empesé qu’à l’accoutumée. Si la vision de Jancsó apparaît comme prophétique quant à la future situation de la Hongrie, laissant présager déjà l’avènement d’une idéologie de la haine et des extrémismes, la méthode apparaît comme parfois trop démonstrative. Le discours hermétique nous laisse parfois dubitatifs, tout en maintenant un fascinant mystère. Des séductrices et des déesses se meuvent dans l’espace tandis qu’explose la supercherie de l’intellect et des philosophes perdus dans de dangereuses logorrhées. Le cinéaste illustre la manipulation des masses en cette douce musique des mots, qui berce les individus, les hypnotise – fascinante par sa mélodie et dissimulant le danger du discours. En ce terrible constat d’une humanité en fin de vie, les écrans télé sont omniprésents, comme des vidéos de surveillance – omniprésence de l’image dans l’image – signe d’un totalitarisme à peine déguisé. Et d’un docteur fou, qui dit qu’il peut rendre les hommes égaux par une opération du cerveau. Tout comme l’Histoire, les scènes se répètent, les dialogues aussi. Le monde est pourri. Le temps ne parvient plus à avancer, à évoluer. Tout n’est qu’éternel recommencement, un mensonge, un cercle dont il faudra tôt ou tard briser la malédiction. Une seule issue possible : il faut provoquer la catastrophe.

Jusqu’au bout Jancsó a donc imposé un cinéma de la désobéissance et de la révolte dans lequel la forme saisissait le chaos de la répétition tout en le menant vers la métaphore. D’œuvre en œuvre, on saisit à la fois son évolution et ses constantes, le développement de ses réflexions au fil d’une vie qui s’achemine vers une certaine sagesse philosophique sans pourtant fermer les yeux sur les injustices. Le cinéma de Jancsó frappe définitivement par son affranchissement des règles, qu’elles soient sociales ou esthétiques. Il définit alors l’insoumission comme l’expression même de son Art.

___________________

Le coffret proposé par Clavis est indispensable, parfait condensé de son œuvre, même si les bonus paraissent parfois peu conséquents, face à la complexité de sa forme, de son propos, et que malgré les quelques interviews et interventions on aurait sans doute aimé parfois avoir plus d’analyses, plus de pistes et de recontextualisations dans l’Histoire de la Hongrie pour en saisir tout le sens. Quelques courts-métrages inédits viennent compléter cet éventail passionnant. Jancsó ne peut plus être oublié, il est essentiel de lui rendre la place qu’il mérite, celui d’un grand cinéaste politique et formaliste.

Coffret Miklós Jancsó paru chez Clavis

10 longs-métrages en version restaurée numérique :

– Cantate (1963)

– Mon chemin (1964)

– Les Sans-espoir (1965)

– Rouges et Blancs (1967)

– Silence et cri (1968)

– Sirocco d’hiver (1969)

– Psaume rouge (1972)

– Pour Electre (1974)

– Le Coeur du Tyran (1981)

– « La Saison des monstres » (1987)

– Le livret « Jancsó par lui-même et par ses amis » (44 pages)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).