Partie 1 : Naissance et réajustement d’un regard (2000-2004)

Anora © 2024 Anora Productions, LLC

Le 3 mars 2025, Sean Baker entre dans l’Histoire.

Son formidable Anora sort grand vainqueur de la cérémonie des Oscars (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur montage et meilleure actrice). Il pénètre dans le cercle très fermé des doublés Palme d’Or/Oscars. Trois films seulement, Le Poison (à l’époque, la Palme était baptisée le Grand Prix du festival), Marty et Parasite, ont réussi préalablement cette performance. Le cinéaste réalise également un quadruplé inédit, il récolte quatre statuettes personnelles en une soirée, égalant ainsi Walt Disney en 1953, à une différence notable près, Baker rafle la mise pour un seul et même long-métrage. Cette consécration surprise, en marche depuis le Graal décroché sur la Croisette, aura contribué à complètement bouleverser le statut d’un artiste majeur du cinéma américain, jusqu’à lors loin des projecteurs.

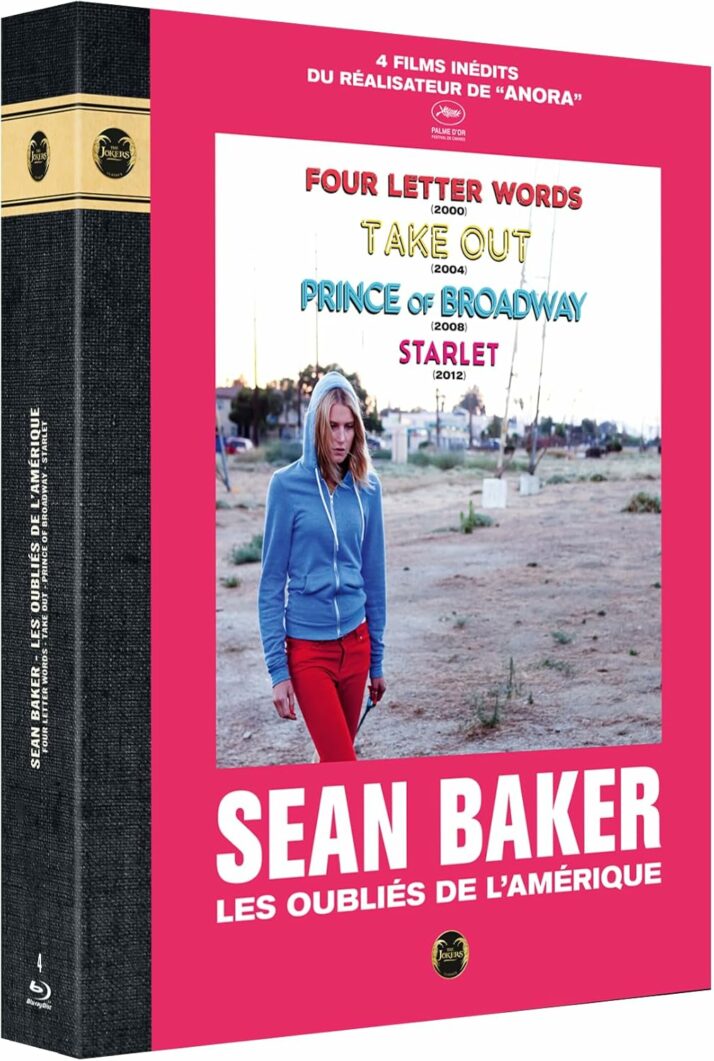

Contrairement aux idées reçues, sa carrière ne débute pas en 2015 avec l’excellent Tangerine qui commence à le faire connaître, mais de nombreuses années en arrière. En Octobre 2024, une semaine avant la sortie d’Anora, The Jokers avait eu la très bonne idée de rendre visible ses quatre premiers films (sortis entre 2000 et 2012) en copies restaurées et sur grand-écran. Un travail salutaire afin de visibiliser (dans de superbes copies) la première moitié d’une filmographie qu’il était auparavant compliquée de découvrir, notamment dans l’hexagone. Outre la curiosité, ces ressorties (terme tout relatif, trois des quatre titres étaient totalement inédits en France) offraient la possibilité d’un éclairage nouveau sur le travail de Sean Baker. Elles mettaient également en lumière quatre films de qualité (voire de grande qualité) qui dessinent l’horizon du dernier prodige apparu dans le paysage du cinéma indépendant américain. Quelques mois plus tard, Four Letter Words, Take Out, Prince of Broadway et Starlet, sont logiquement réunis dans un coffret Blu-Ray et disponibles sur support physique. Nous profitons de cette occasion pour nous pencher sur le commencement d’une œuvre essentielle en quatre temps définis, analysés en deux parties distinctes.

Chaque film de Sean Baker n’annonce pas nécessairement le suivant, en revanche chacune de ses réalisations se nourrit des avancées effectuées sur la précédente. Il n’y a jamais de retour en arrière. On pourra nuancer et considérer que Tangerine reconfigure légèrement son approche après Starlet (notamment sur le plan budgétaire), mais ce vrai-faux pas de côté, s’il remet l’urgence au cœur de son projet et amorce une nouvelle dynamique de cinéma, est aussi et avant tout un prolongement. Trêve de précisions futiles, revenons au double point de départ de sa carrière.

Four Letter Words (2000)

Four Letter Words © The Jokers

Mis en perspective avec ses mouvements à venir, Four Letter Words est le long-métrage qui ressemble le moins à Sean Baker tel qu’il va s’affirmer par la suite et ce pourquoi il va être reconnu. Un constat doublé d’un léger paradoxe dans la mesure où il s’agit peut-être aussi du film qui parle le plus directement de lui, du milieu d’où il vient et de sa classe sociale originelle. Si ce coup d’essai sort en 2000, alors le cinéaste a déjà vingt-neuf ans, ce dernier avait eu l’idée sept années auparavant, quand il était fraîchement sorti de l’école de cinéma. Il lui faut attendre 1995/1996 pour pouvoir le tourner. L’affaire connaît ensuite une lente gestation (avec notamment un premier cut qualifié d’atroce par le principal intéressé) à laquelle s’ajoutent les déboires personnelles de Baker (il était tombé dans la toxicomanie). En 1999, une fois redevenu clean, il décide de reprendre des cours de montage afin de maîtriser les logiciels numériques. Four Letter Words peut alors enfin exister. L’histoire se déroule deux ans après avoir fini le lycée, d’anciens camarades de classe se retrouvent chez Art, en l’absence de ses parents. Au bout de la nuit, alors que toutes les filles sont parties, les garçons décident de jouer les prolongations. Les discussions alcoolisées dérivent sur la fac, le porno, la géopolitique. Ont-ils changé ? Sont-ils restés les mêmes ? Peu à peu, Jay, Alex, Nick et les autres dévoilent des personnalités fragiles, des virilités toxiques, des obsessions adolescentes. La fougue de la jeunesse côtoie une nostalgie précoce, les mots dépassent la pensée, les jeux de main sont des jeux de vilains : c’est une nuit qui promet une sévère gueule de bois.

Dépeint dans l’introduction d’Emmanuel Raspiengeas (unique supplément pour ce disque) comme le croisement tardif entre Clerks et The Breakfast club, Four Letter Words apparaît a posteriori comme la queue de comète du renouveau du cinéma indépendant américain. Ce dernier a été relancé et revigoré au cœur des années 90, de Quentin Tarantino à Larry Clark en passant par Steven Soderbergh ou Richard Linklater (on pense ici à Slacker en particulier). Le décalage entre le tournage et la période de sortie du film a certainement joué en sa défaveur pour sa postérité, dans la mesure où il arrive après la bataille, tandis qu’une nouvelle séquence semble s’être enclenchée ou sur le point de démarrer. Les auteurs apparus dans les nineties ont pour beaucoup changé de paradigme (Quentin Tarantino mais aussi Soderbergh alors à son pic de popularité avec Ocean’s Eleven et Erin Brokovich). Les nouveaux visages (Alexander Payne, Kenneth Lonergan…) viennent d’horizons épars et connaissent des réussites isolées. Emmanuel Raspiengeas évoque d’ailleurs à raison un Sean Baker qui bouillonne à l’idée de se lancer tout en avançant avec la peur d’accuser du retard sur ses contemporains.

Four Letter Words © The Jokers

Très court (une heure et vingt minutes grosso modo), établi sur une unité de temps précise (plus ou moins deux à trois heures) et posé dans un décor majoritaire (une grande maison), Four Letter Words vise l’immersion immédiate et l’euphorie de l’instant. Il se dispense d’introduction ou de point de départ (celui-ci est aisément devinable) pour nous plonger au cœur d’une soirée déjà bien entamée aux côtés de personnages post-adolescents qui tardent à entrer dans l’âge adulte. Un point commun avec un réalisateur qui s’est impatienté à l’idée de passer derrière la caméra pour finalement approcher la trentaine au moment de la sortie de ce métrage initial. Une discussion en début de film autour de la première guerre en Irak, durant une partie de palet, constitue à la fois un leurre et une promesse. Le conflit est cyniquement perçu comme l’assurance de pouvoir vivre à terme son rêve américain (un objectif que partageront de films en films tous les protagonistes de Baker, qui se révéleront en revanche systématiquement en être les laissés-pour-comptes). Cette approche détachée de la politique illustre la déconnexion de personnages privilégiés peu en prise avec les réalités. Dans ce film de « contre-soirée », le cinéaste observe des perdants qui plus tard, seront peut-être des gagnants.

Four letter words, ausculte une faune très majoritairement masculine parlant fréquemment (pour ne pas dire quasi exclusivement) de filles et de sexe, sans donner l’impression d’une grande expérience dans le domaine. Le nom de Traci Lords est cité, les strips-clubs sont évoqués, en quelque sorte, certaines atmosphères qui seront par la suite partie intégrantes de l’univers de Sean Baker sont effleurées. Elles ne constituent en l’état que les fantasmes mal digérés d’individualités immatures. Dans ce long-métrage imparfait et attachant, le réalisateur semble conscient des limites de son entreprise et cherche parallèlement à s’en défaire. Longtemps, la parole constitue le principal mouvement (si l’on ignore le passage d’une pièce à l’autre) d’un récit statique dans lequel le temps a beau être défini, il paraît dépourvu de valeur. Les rebondissements se limitent aux départs et arrivées de personnages tandis que la demeure rappelle à des lieux déjà arpentés dans Kids ou Gummo, sans la singularité de ces derniers. Surtout, les personnages (tous dans un entre-deux, finalement à l’image de l’ensemble) intéressent moins pour ce qu’ils sont que ce qu’ils disent ou paraissent dire entre les lignes de Baker.

Le cinéaste va tenter de contrer cette dynamique en suivant tardivement le périple en voiture de quelques convives. Il expérimente un montage alterné (le trajet d’un côté, des discussions dans la cuisine ou le salon de l’autre) aux savoureuses ruptures rythmiques. Cette parenthèse mobile occasionne une apparition de son acteur fétiche, Karen Karagulian (le vendeur à la station service) et nous offre en prime un discours joyeusement offensif sur l’empire Disney. Cette manière d’enrayer l’immobilisme et la répétition par le mouvement, annonce en creux le film suivant, Take Out. Dans Four Letter Words, ces deux énergies contraires guident un film courant jusqu’à son propre épuisement. L’arrivée tardive d’un personnage féminin, ultime relance, se fait un élément révélateur de la médiocrité des uns et des autres. Elle insuffle un parfum de pessimisme à une humeur avant tout portée sur l’insouciance. En fin de compte, si ce baptême cinématographique ne présage intrinsèquement rien du devenir de son auteur, il prend une lecture différente en connaissance de la suite. Sean Baker, sur tous les fronts (réalisateur, scénariste, monteur avec en renfort Shih-Ching Tsou avec qui il co-réalisera Take Out) cavale après ses pairs… La suite va lui permettre d’inverser la tendance.

Take Out (2004)

Take Out © The Jokers

Au titre semi énigmatique de Four Letter Words, succède un titre on ne peut plus explicite : Take Out. Quatre ans se sont écoulés depuis son coup d’essai, Sean Baker dit avoir eu l’impression de repartir de zéro lorsqu’il s’est attelé à Take Out co-réalisée avec sa collaboratrice récurrente Shih-Ching Tsou. Tourné pour la somme dérisoire de 3 000 $ et en mini-DV, ce deuxième long-métrage réoriente complètement le sens de sa démarche. D’une part, il délaisse les intérieurs aisés du film précédent pour se confronter à l’extérieur, d’autre part, il affiche désormais un référentiel nettement plus européen (le Dogme95 et les frères Dardenne notamment). Il s’écarte de l’éventuelle tendance, un dernier point auquel s’ajoute le fait que le film est quasi intégralement tourné en mandarin. Il s’agit, à bien des égards, d’un deuxième premier long.

Ming, travailleur clandestin chinois installé à New York, envoie tous les mois de l’argent à sa femme et son fils restés au pays. Mais récemment, il a oublié de rembourser ses passeurs. Menacé, il a jusqu’à la fin de la journée pour honorer sa dette. Il décide alors de prendre en charge toutes les commandes de l’échoppe qui l’emploie comme livreur. À vélo sous une pluie battante, Ming part sonner aux portes des clients accueillants ou mécontents, dont il ne comprend ni les remerciements ni les griefs, en espérant que les pourboires, mis bout à bout, lui permettent de réunir la somme. La course contre la montre commence.

En conclusion d’un générique reprenant une typographie de machine à écrire, le titre s’affiche comme s’il s’agissait de la devanture d’une enseigne. Avant même les premières images, le réel et la fiction se confondent. Caméra à l’épaule, proche des corps et des visages, la forme est plus alerte que sur Four Letter Words, plus sèche et plus précise également. Entrée dans le vif, sans contextualisation, la situation est simple (un homme doit de l’argent à d’autres sous peine de représailles), violences psychologiques et physiques sont de la partie, telles une épée de Damoclès au-dessus de la tête du protagoniste. Le héros apparaît dès lors en tant que personnage martyr (venu pour vivre le rêve américain, il est tiraillé de toute part : famille, travail, usuriers…) et martyrisé. L’image est crue, l’intention de mise en scène et l’élaboration d’un dispositif formel priment sur la stylisation. Il est avant tout question pour Sean Baker d’orienter le regard du spectateur sur une situation et une réalité qu’il cherche à traduire avec le plus de justesse et le moins d’artifices possibles.

Take Out © The Jokers

Take Out constitue le contrepied quasi total à son prédécesseur et configure la suite de sa démarche cinématographique. De l’aisance matérielle à la grande précarité, du dialogue ininterrompu à l’action littérale, du futile à l’essentiel, de la légèreté à la gravité… Il y a ici une approche guerrière du cinéma, en quête de sens et de point de vue. Sean Baker regarde ceux qu’on ne regarde et ne considère pas. L’énergie du film précédent est désormais canalisée vers un objectif perceptible : relater avec le plus de véracité le quotidien d’une individualité malmenée et invisibilisée. Baker observe la face cachée du rêve américain et ses dégâts. Il se livre à un exercice d’immersion, « caché » derrière son sujet, il se met au service d’une démarche vériste. Il dépeint une vie de sacrifices et de sacrifiés (Ming est arrivé aux USA avant la naissance de son fils). Le cinéaste ne dit pas : il montre, observe, cherche à comprendre. Il est encore un auteur en construction, bien qu’habité par son projet.

En introduction, Emmanuel Raspiengeas décrit le film comme une épreuve physique, où Baker se confronte à l’urgence mais aussi à l’ennui et à la répétition inhérents au quotidien de son personnage. En effet, avec Shih-Ching Tsou, ils optent pour une trame scénaristique linéaire et vitale, se déroulant sur une journée relatée dans une durée compressée. Un schéma narratif qui a pour atout une immersion immédiate, mais qui pointe aussi des limites. On pense notamment à la quasi impossibilité de faire évoluer le personnage à l’écran, à le faire exister au-delà du témoignage coup de poing. Si les auteurs sont constamment avec lui, ils marquent quelque peu le pas au moment d’en faire un héros singulier dépassant sa condition première. Une carence ou un piège, dont ils semblent avoir conscience, lorsqu’ils tentent d’apporter des ouvertures par la mise en scène. On apprécie par exemple un travail de montage alterné (un point qui relançait déjà la dynamique de Four Letter Words) entremêlant le quotidien de l’échoppe et celui du protagoniste, un groupe constitué comme une somme d’individualités et l’individu en difficulté. Ming, plongé dans la jungle et le chaos new-yorkais doit trouver sa place sans oublier les nombreuses responsabilités qui lui incombent, explicitement ou implicitement. Dans ce monde sans pitié et cruel, Baker et Tsou laissent entrevoir une solidarité qui constituera une maigre mais salutaire lumière, un sursaut dans un univers en voie de déshumanisation. Tardivement, la mise en scène tend à nous plonger dans la psyché du protagoniste par l’épure formelle, subitement le bruit s’arrête autour de lui, il est seul en train de regarder une photo de sa femme et de son fils. Plus de didactisme ni de mots, il est ramené à son essence et son moteur. Cette parenthèse stylistique concluante est une promesse.

Première peinture du désenchantement du rêve américain, Take Out est le film d’un cinéaste qui trouve son sujet et son environnement de cinéma mais cherche encore la forme pour canaliser pleinement ses idées. La dimension répétitive du récit empiète sur l’urgence et rend l’ensemble trop programmatique pour pleinement convaincre. Pour autant, il marque une rupture esthétique et référentielle avec son prédécesseur tout en contribuant à hybrider la nature de la proposition de Sean Baker, qui commence à prendre forme. Malgré une tournée des festivals concluante, le film pâtit d’une sortie contrariée en raison de démêlés judiciaires à propos de son titre. Le cinéaste obtiendra gain de cause mais Take Out devra attendre 2008 pour bénéficier d’une exploitation en salle, quelques semaines avant que ne sortent à son tour le troisième long de Baker, Prince of Broadway.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).