Un long week-end, très long d’ailleurs, qui ne débute pas dans la sérénité et l’amour. Le couple en crise n’est pas un thème rassurant, attractif, il agit souvent comme un reflet en miroir de nos propres difficultés au quotidien. L’inscrire ouvertement dans un genre prédéfini, le fantastique, n’apporte pas une légèreté mais enrichit au contraire la dimension symbolique et allégorique d’un récit introspectif et peu aimable. Peu aimable car les deux personnages de Long Weekend, Peter et Marcia, remarquablement interprétés par John Hargreaves et Briony Behets, apparaissent dès les premiers plans comme marqués par la frustration et la rancœur. Derrière le confort bourgeois, ils n’inspirent aucune empathie, ni émotion. Leurs premiers échanges, , sous tendus par une agressivité verbale, installent un malaise qui ne quittera jamais le film. D’emblée, le spectateur n’est pas dupe. Il sait que cette escapade est vouée à l’échec. Le désir de réparation n’existe pas, ce n’est qu’une illusion tant ce couple n’en est plus un, chacun étant isolé dans sa propre représentation de l’autre. Au cœur de leur relation, il n’y a pas de deuil à surmonter. Aucun fantôme ne les sépare. Seulement des histoires pathétiques d’adultère et d’argent. Peter et Marcia sont justes bouffis de haine l’un envers l’autre et de détestation d’eux-mêmes. Ce constat verrouille le film dès le départ, engoncé dans une direction programmatique trop univoque. Les dés sont pipés. Mais l’intérêt est ailleurs, dans la manière dont le réalisateur va détruire sciemment ce couple, le confronter à son égoïsme primaire d’être humain, vivant dans une bulle, évacuant le reste du monde, et en l’occurrence la nature qui nous étouffe autant que nous la détruisons.

Copyright Le Chat qui fume

La dimension écologique, alors en vogue dans le cinéma australien des années 70 grâce aux chefs-d’œuvre de Peter Weir (Picnic à Hanging rock, La dernière vague), ouvre une perspective cauchemardesque à un film qui remporta en 1979 le grand prix à Avoriaz.

Le couple, au bord de la rupture, part camper durant un week-end, au bord de l’océan Pacifique, afin de profiter pleinement de l’étendue des paysages, de l’atmosphère sauvage qui règne en ces lieux qui vont rapidement devenir anxiogènes. Mais sur place, leur comportement ne s’améliore pas. Pire, ils se livrent chacun leur tour à un jeu pervers, conscient ou non, visant à détruire l’autre.

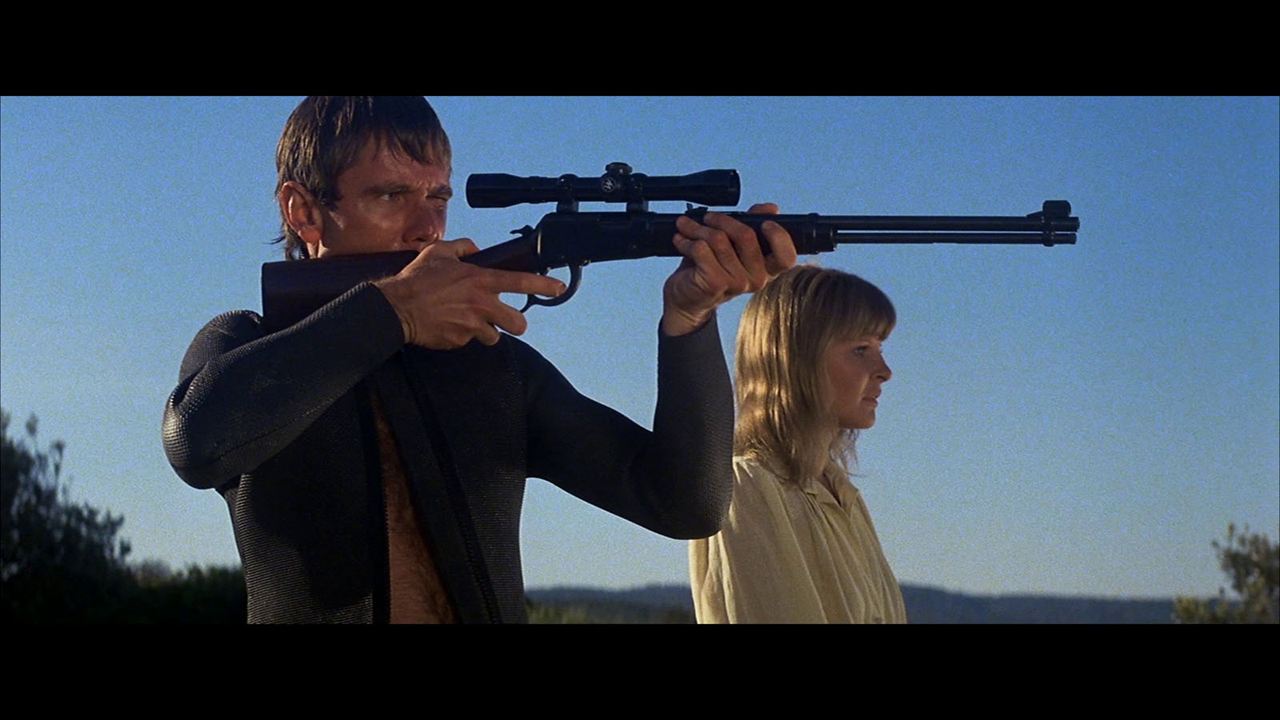

Autocentrés sur leur crise conjugale, ils restent indifférents à leur environnement, commençant par jeter les déchets sans se soucier de civisme. Le film multiplie les séquences pointant la cruauté de ces êtres doués d’intelligence mais dénués de « sensible », n’hésitant pas à écraser les insectes avant de tuer les animaux soit pour les manger soit parce qu’ils représentent un danger potentiel. Ils détériorent la nature sans entrevoir les conséquences néfastes de leurs actes. Le fantastique s’insinue alors par petites touches, par des signes insignifiants au départ mais reprenant au fur et à mesure de l’évolution dramaturgique une importance de plus en plus inquiétante, jusqu’à un final jubilatoire. Les bruits inquiétants accentués par l’absence de musique, les branches qui fouettent les visages, les insectes qui s’immiscent dans le quotidien du couple, l’attaque d’un oiseau inoffensif demeurent les quelques éléments qui vont dérégler le séjour déjà bien perturbé.

Copyright Le Chat qui fume

Évidemment, l’idéologie animiste, voire panthéiste, domine un film radical qui fait peu de cas de l’espèce humaine. Mais il faut surtout y voir une critique en creux d’une société consumériste repliée sur elle-même, totalement déconnectée d’une réalité primitive, présente bien avant l’existence de l’homme.

Les images splendides nous invitent à admirer une nature majestueuse et variée que nos protagonistes sont incapables d’apprécier à sa juste valeur. Et qui va se retourner contre eux. Les vingt dernières minutes, cathartiques, font l’effet d’un déchaînement jouissif envers deux pitoyables individus obsédés par des problématiques futiles. La mise en scène sert le propos en multipliant les plans larges, en dénudant le récit de tout artifice. Elle nous met à distance, dans une position d’observateur, provoquant un effroi glaçant, jamais immersif. Le spectateur ne se retrouve jamais du côté des personnages, la peur naît de l’ambiance pesante et non d’une identification, liée à ce qu’ils subissent.

Copyright Le Chat qui fume

Écrit par Everett De Roche, scénariste très prisé par le cinéma de genre australien, Long Week End est réalisé par Colin Eggleston, transfuge de la télévision, qui débute au cinéma en 1976 avec un film érotique, Fantasm come again, suite de Fantasm de Richard Franklin, autre figure importante de la production australienne. Exception culturelle restée fidèle à son pays contrairement à la plupart de ses compatriotes, il ne confirmera pas, signant un médiocre Dakota Harris, sorte d’Indiana Jones du pauvre au pays des kangourous et le soporifique Cassandra, cauchemar éveillé sur fond de prémonitions. On peut considérer Long week-end comme sa pièce maitresse, parangon du film d’attaque animale, une œuvre lancinante et envoûtante, un remarquable pamphlet sur l’arrogance de l’homme, persuadé de sa toute puissance, doublé d’une étude quasi clinique d’un couple en perdition qui évoque par intermittence le Ingmar Bergman de La honte ou de L’heure du loup. Le film, qui a fait l’objet 30 ans plus tard en 2008 d’un remake efficace mais inutile signé Jamie Blanks avec Jim Caviezel, sort enfin en Blu ray grâce aux bons soins du Chat qui fume qui augmente le catalogue de la Ozploitation après Next of kin et Fair game en proposant le film dans une copie splendide, déjà présente lors de sa ressortie en salles en 2019 sur les écrans français.

Eric Peretti revient sur le film soulignant qu’il s’agit sans doute du plus beau fleuron de la ozploitation, expression qu’il souligne avoir été inventé en 2006 pour les besoins d’un documentaire. Ensuite, un bonus bizarre propose une conversation entre les deux fils du cinéastes, Toby Egleston et Sam Reed et Briony Behets, leur belle mère et actrice sur Long Week-end. Si l’on passe sur la forme « autre » et rebutante, ce petit documentaire familial fourmille d’anecdotes et d’informations sur un réalisateur cinéphile, grand amateur de Alfred Hitchcock et de La nouvelle vague.

Cette édition fournie propose une série d’entretiens où s’expriment Briony Behets, le scénariste Everett De Roche, le chef opérateur Toby Eggleston, le comédien John Hargreaves (décédé en 1996) et surtout le producteur Richard Brennan qui évoque sa propre carrière avant de revenir de manière plus approfondie sur la genèse de Long Weekend et ses conditions de tournage. Enfin, une table ronde réunit trois critiques qui animent un débat autour d’un sous-genre « l’éco-horreur ». L’édition se clôt par une fin alternative qui diffère très peu de la fin officielle.

Bref, Le chat qui fume continue à proposer des éditions riches en suppléments pour la plupart déjà présents sur les éditions imports. Mais rien que pour la qualité de la restauration, le Blu-ray mérite amplement l’investissement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).