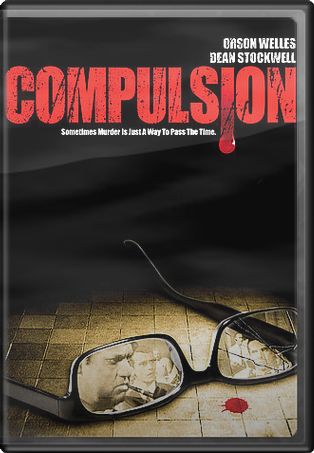

La sortie de Compulsion (Le génie du mal) en DVD et Blu-ray est une excellente nouvelle pour Richard Fleischer. Réalisateur mésestime et trop souvent renvoyé avec une sympathie condescendante au bon rôle de « très honnête artisan hollywoodien », son adaptation d’un fait divers célèbre des années 20 est un redoutable objet pervers à la réalisation distinguée et millimétrée, une démonstration talentueuse de cinéma qui révèle le regard très acéré de son auteur sur le monde et ses contemporains. Véritable diamant noir ou brillent les milles facettes d’un réalisateur insaisissable, Compulsion permet de réévaluer enfin un cinéaste inclassable et caméléon dont la vivacité critique et l’intelligence formelle l’inscrivent définitivement au panthéon des auteurs américains qui comptent.

A l’image du crime presque parfait dont il s’inspire, Compulsion est un film qui ne souffre d’aucun défaut : récit haletant, mise en scène millimétrée à la photographie soignée, direction d’acteurs impeccable. Du travail solide et appliqué, du bon boulot bien fait. Le « nec plus ultra » de la belle œuvre parfaitement emballée, le plaisir du Cinémascope en plus : Richard Fleischer connaît le job. Dissimulé derrière la notoriété de quelques classiques du cinéma populaire – 20.000 lieues sous les mers (1954), Les Vikings (1958) ou le fameux Soleil vert (1973) -, Richard Fleischer est presque un invisible du cinéma américain, un caméléon consciencieux à la filmographie honorablement impersonnelle. Si on aime Richard Fleischer, c’est souvent pour les multiples plaisirs – parfois coupables – qu’il nous a offert, sa délicate pratique de l’équilibre qui transforme un projet industriel en produit de qualité. Avec Richard Fleischer, on se sent moins coupable de céder à la machinerie hollywoodienne, jamais désintéressée.

Richard Fleischer, c’est le chouette mec, le réalisateur sympathique et attachant. Le truc qui lui colle à la peau, c’est la côte de popularité.

Dans ce contexte, la sortie de Compulsion apporte une pierre supplémentaire à l’édifice Fleischer déjà bien assis sur ses robustes fondations depuis plus de 50 ans. Mais c’est une pièce majeure, une nouvelle fenêtre qui confirme des obsessions réelles chez son auteur et un talent authentique, de ceux qui peuvent bousculer et interroger un spectateur trop confortablement engoncé devant le si rassurant «spectacle d’artisanat appliqué ». Dans Compulsion, la générosité reconnue de l’auteur – force du sujet, efficacité du récit, donner à voir sous l’égide du spectacle ou jouer le jeu des codes et des figures imposés – se teinte d’une noirceur inhabituelle dans le propos et le plaisir coupable du divertissement cède la place une séduction perverse dont la mise en scène – rigoureuse et brillante – se fait le délicieux écrin.

Judd Steiner (Dean Stockwell)

Première production de Richard Zanuck, Compulsion bénéficie d’un budget très honorable qui autorise la convergence de discrets mais confirmés talents de la série B : à l’écriture, Richard Murphy s’est déjà illustré avec La proie (Robert Siodmack, 1948) et Panique dans la rue (Elia Kazan, 1950) tandis que le chef opérateur William C. Mellor, actif depuis les années 30, a oeuvré sur les plus belles œuvres d’Anthony Mann – notamment L’appât en 1953 – mais aussi chez Robert Aldrich, Georges Stevens ou John Sturges. A l’écran, la présence d’Orson Welles confirme les ambitions d’un producteur débutant qui se rêve déjà plus grand et ses œuvres avec lui – il y arrivera avec Jaws (Steven Spielberg, 1975) : dans un contexte d’effritement des grands studios, il faut assurer la relève, renouveler les propositions et faire « peau neuve ». C’est dire si l’ambition placée dans Compulsion est grande, entre fin de règne et nouveaux espoirs. Avec à son actif quelques grands succès populaires – on est après 20.000 lieues sous les mers et Les vikings – mais aussi des œuvres plus personnelles – Violent saturday en 1955 –, Richard Fleischer semble l’homme de la situation, entre le classicisme de sa forme – allégeance au Cinémascope, clarté du récit – et son intérêt pour des personnages parfois torves ou dérangés – une tendance qu’il confirmera par la suite. Film de transition entre deux époques, Compulsion sera l’occasion pour son auteur de parfaire son art frontalier.

Si la belle photographie de William C. Mellor sait, telle un vernis, donner aux intérieurs victoriens un bel écrin séduisant et trompeur, elle sait aussi, à travers un jeu de contrastes sur les visages, saisir la duplicité d’identités que l’on découvrira finalement sociopathes. Mais c’est une photographie classique, quelque part entre la tradition du film noir et ce raffinement « à l’anglaise » qui a fait les belles heures d’Hitchcok (Rebecca, 1947) et surtout de Joseph Losey pour The servant, œuvre perverse par excellence avec laquelle Compulsion partage de nombreuses similitudes. Ce travail, qui sculpte les visages et les espaces, accompagne idéalement un sens du cadre discret mais très savant de Richard Fleischer et si le réalisateur nous a déjà habitué a de belles organisations de l’espace – intime dans Violent Saturday ou épique dans Les vikings –, il est ici au sommet de son art et dépasse le souci de « la belle composition ». Si quelques décadrages judicieusement distillés saisissent de façon opportune le déséquilibre intérieur des personnages ou un basculement dans leur relation, la plus belle réussite de Richard Fleischer se niche dans le soin apporté à de longs plans fixes qui enferment nos personnages dans un espace à partager : des espaces clos deviennent le terrain propice à des luttes intestines qui se règlent à coup de regards inquisiteurs et de dialogues ciselés tandis que la tension profite du plan-séquence pour émerger puis s’installer jusqu’au palpable. Entre effets démonstratifs et effets de latence, les plans évoquent autant la folie hystérique des personnages – qui aboutit à l’acte meurtrier – que l’insidieux pouvoir de leur langage comme outil de domination et d’avilissement.

Arthur Straus (Bradford Dillman )

Car l’arme absolue de Compulsion est bien le langage : outre la parole nietzschéenne qui influence notre couple meurtrier, c’est aussi elle qui régit leur rapport. Leur langage est celui de la conviction : celui qui le détient détient le pouvoir. C’est ainsi que se résume cette relation déséquilibrée qui s’annonce sous les traits d’un duo dominant/dominé : par le biais d’une parole qui ordonne, persuade, manipule ou se perd. Son silence suggère la culpabilité, quelque chose qui nous échappe. Parler est un enjeu, c’est (re)formuler le monde, le contrôler à travers un fantasme de démiurge qui se réfugie derrière les mots mais qui peut s’effondrer quand le monde réel se manifeste et en appel aux gestes et aux corps : une incapacité se révèle, un désarroi s’installe, devient perte de contrôle et transforme une possible étreinte amoureuse en geste presque meurtrier, fait oublier sur son nez une paire de lunettes qui deviendra un élément accusateur. Si Compulsion occulte les actes meurtriers, c’est donc pour mieux s’attarder sur une parole traductrice de la psychologie des personnages : une parole qui trahit le conformisme si visible de nos élégants assassins et révèle, sous leurs aspects séducteurs, la monstruosité de leur pensée. Dès lors, Richard Fleischer lui laisse l’avantage, la distribue dans de très classiques champs/contre-champs et pose, à la bonne distance, ce regard très observateur qui sera la qualité première de ses futurs portraits de tueurs : les étrangleurs de Boston (1968) et de la Place Rillington (1971).

Il était donc tout à fait naturel que le film laisse place, dans sa dernière partie, à l’archétype même du « film langagier » : le film de procès et son habituelle plaidoirie. La parole devient une défense au gré de l’éloquence d’un Orson Welles déjà bien rodé à l’exercice – le long monologue de Moby Dick de 1956 – dont la voix caverneuse remplit l’espace que le réalisateur lui dédie. Mais soudainement l’arrière plan se dérobe et l’espace se trouble, la parole devient un monologue presque intérieur. L’individu s’isole.

Car si la parole est une arme, elle demeure une « illusion de pouvoir ». C’est dans le silence et l’absence des jurés que les destins, en définitive, se joueront : tout comme le crime, le délibéré se dérobe puis revient, transformé, sous l’égide d’une parole sentencieuse. Elle n’est que traductrice de l’essentiel : le choix d’hommes faits de chair et de sang. Ceux-là même que nos assassins ont supprimés, eux qui pensaient n’être qu’esprits supérieurs, n’être que pouvoir du verbe. L’espace confiné que va leur dédier le perfide Richard Fleischer pour la vie n’est qu’une seule chose : l’enfer d’une boite crânienne.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).