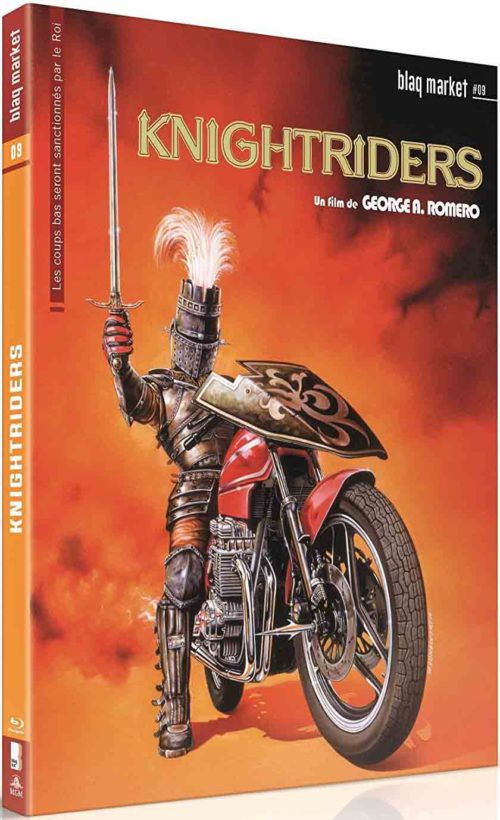

Si Knightriders (1982) est assurément le film le plus singulier du cinéaste, cet o.f.n.i. constitue également son plus intime, son plus autobiographique. L’argument pourrait prêter à sourire : au XXe siècle, tels des chevaliers des temps modernes, une communauté s’est installée hors des villes, vivant selon le mode médiéval et organisant des tournois à l’ancienne… à moto ! Des spectateurs de la ville y viennent régulièrement se distraire, mais la communauté est régulièrement mise en danger par le monde de l’extérieur qui, lui a visiblement perdu tout sens de l’honneur. On aurait pu craindre à la (re)vision de Knightriders que le temps ait agi en sa défaveur et qu’il ne reste qu’une curiosité dans la carrière de George Romero. Absolument pas. Loin d’être ringard, Knightriders reste un de ses plus beaux fantasmes, d’une douloureuse mélancolie, et dans lequel il s’expose le plus.

Éloge de l’utopie qui renvoie forcément à l’idéologie hippie, célébrant la liberté d’une société idéale hors des turpitudes matérielles (le rêve contre la réalité), Knightriders n’en constitue pas moins un portrait féroce des États-Unis et de l’échec des idéaux des années 60. Son cinéma a toujours évoqué ce matérialisme et l’intolérance de ce pays. Mais il n’en avait jamais parlé aussi bien qu’à travers cette rébellion pacifiste d’une communauté harmonieuse accueillant minorités raciales et sexuelles, et affirmant leur égalité. Cet îlot offre un lieu privilégié permettant à deux homosexuels de s’affirmer en tant que tels et de s’aimer, et où l’arrivée d’un jeune amérindien fait figure de renaissance.

Ses motards chevaleresques marginaux, mis en péril et persécutés à la fois par l’autorité et la société de consommation font magnifiquement échos au périple des « Hell’s Angels » d’Easy Rider et peut être plus encore à celui de ces antisociaux des road-movies du nouvel Hollywood comme le Kowalski de Vanishing Point. Se prendre pour un héros de jadis au XXe siècle fait de soi un anti-héros, un inadapté en conflit avec la modernité. Billy en son royaume (sublime Ed Harris) va contre son siècle, contre son temps et, par conséquent, livre un combat perdu d’avance. Le spectacle de George Romero trahit un pessimisme profond. D’un côté, la classe des privilégiés, des médias, du fric, avide d’aller détruire le rêve de l’intérieur. De l’autre, une foule ahurie et grégaire digne d’Herschell Gordon Lewis, celle qui transpire la violence conjugale et l’alcoolisme : toute tentative de s’en évader échoue. Détail amusant, Stephen King qui s’en donne à cœur joie, rendossera pour le cinéaste quasiment le même rôle de redneck crétin dans Creepshow. Knightriders et son ode à l’anachronisme exhale la fin des temps chevaleresques dans son acception la plus métaphorique : disparition de valeurs morales, d’une forme d’Eden (comme le montre la séquence d’ouverture dans ce jardin idyllique boormanien) où régnait le respect, la loyauté, la collectivité solidaire et unie. Il a la beauté amère d’un tombeau sous la pluie. L’ombre de la geste arthurienne parcourt le film, mais subit une relecture distanciée : politique lorsqu’elle admet le jeune indien comme un Perceval moderne, fidèle fils spirituel en quête d’un autre Graal ; ironique et amère lorsqu’il souligne le sourire désemparé d’Arthur/Billy laissant partir sa compagne avec ce nouveau Lancelot, car respectueux de l’amour intense qui les relie désormais. L’heure n’est plus pour Guenièvre de rentrer dans les ordres. Car l’ordre, le réalisateur le foule aux pieds.

Difficile de ne pas lire dans le parcours de son héros le difficile cheminement de l’auteur de La Nuit des morts-vivants dans le monde du cinéma indépendant, sa lutte éperdue pour rester libre alors qu’Hollywood avale toute la production artistique. A la vue de ces imprésarios soucieux de récupérer quelques chevaliers avides de notoriété pour en faire les marionnettes de leur spectacle kitsch, on lit évidemment toute l’écœurement de George Romero face à des producteurs véreux, ce gouffre aux chimères qu’il fuira jusqu’au bout. Les hésitations de ces serviteurs d’une cause constituent également la meilleure allégorie d’une équipe d’artisans du cinéma choisissant de défendre un cinéma d’auteur affranchi des règles, ou bien de céder aux sirènes de la renommée. Cependant, le cinéaste ne s’accorde pas totalement aux rêves de son héros « de combattre le dragon », ne soumettant pas son art à une attitude suicidaire. C’est justement pour cela que son cinéma existe, non pas dans une posture de désengagement du monde, mais au contraire dans son désir inouï d’en parler et de le dénoncer en restant lucide et pragmatique. Chez lui, rêve et révolte s’unissent en un seul nom : le cinéma.

Entretien avec George A. Romero

Entretien avec Julien Sévéon, auteur du livre George A. Romero : Révolutions, zombies et chevalerie

Entretien avec un spécialiste des légendes arthuriennes

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).