Pourquoi l’œuvre de ce cinéaste atypique aux œuvres insolites qu’est Curtis Harrington est-elle encore si confidentielle? La sortie dans une magnifique édition blu-ray chez Indicator – Powerhouse de ses courts métrages et de son premier long métrage Night Tide est l’occasion de se pencher un auteur indispensable à redécouvrir.

Débutant par du cinéma expérimental, Curtis Harrington apparaît en tant qu’acteur chez Kenneth Anger dans Inauguration of the Pleasure Dome pour jouer un esclave ou Orson Welles dans son film inachevé The Other Side of the Wind. L’essentiel de sa carrière sera télévisuel, mais ses quelques longs métrages subtilement pervers demeurent portés par une étonnante vigueur du fantasme et du glissement, de l’étrange au fantastique pur. Il aime se servir des genres pour les détourner de manière inattendue, se les réapproprier pour induire en erreur un spectateur habitué, le dérouter, l’emmener ailleurs. L’ombre d’Hitchcock et de quelques autres rôde autour de son cinéma mais ne peut s’y réduire car elle lui sert surtout de terreau, de point de départ pour installer un univers original hanté par la folie – et notamment une vision névrotique des relations humaines – la mort, et le rêve.

Les débuts du rêve …

Edgar Poe et plus particulièrement La Chute de la maison Usher travaillent Curtis Harrington durant toute son existence, au point d’en ouvrir puis d’en conclure la filmographie, comme une seconde épitaphe : 1942 – 2000, pour deux œuvres miroirs dans lesquelles se mire l’artiste, auteur et acteur, puisqu’il y incarnera deux fois Roderick et Madeline Usher. Il a donc 16 ans lorsqu’il réalise The Fall of the House of Usher, court métrage encore très amateur, mais qui fait déjà preuve d’un saisissant amour pour les ombres, l’appréhension et la peur. Réalisé en 1946, le magnifique Fragment of Seeking inaugure une série de courts métrages expérimentaux et fantastiques, dans lesquels ses personnages courent après des chimères, une femme, une messagère de la mort. Ses films sans paroles mais bercés par une musique aux cordes inquiétantes peuvent se présenter comme de longs cauchemars, dans un esprit peu éloigné de l’œuvre de Maya Deren (dont il était l’ami) et de son Meshes of the afternoon (1942).

- Fragment of Seeking © Powerhouse films

- Fragment of Seeking © Powerhouse films

Ils portent également l’influence évidente de C. T. Dreyer. Harrington fait à nouveau l’acteur, jeune homme errant dans une maison et ses jardins d’esprit antique. Il se laisse attirer par une jeune femme, hypnotisé, suivant sans fin dans les couloirs cet être aimé dont l’essence mortelle lui apparaît trop tard. L’aspect totalement somnambulique, l’effacement des contours et le travail d’un noir et blanc évanescent, ouaté, rappellent énormément Vampyr. Curtis Harrington semble y vivre une aventure au pays des rêves, aussi étrange que celle de David Gray. On se souvient que la beauté de la photo du film de Dreyer découlait d’une erreur, lorsque le réalisateur et son chef-opérateur Rudolph Maté s’aperçurent qu’une lumière grise s’était réfléchie dans l’objectif. On se demande si Harrington n’a pas voulu reproduire ce hasard fabuleux. Dans le superbe Picnic, il renouvelle cette idée très romantique digne de Théophile Gautier, d’une femme spectrale, une hallucination qui vampirise le réel. Dès les premières minutes, l’arrivée de cette petite famille s’installant sur la plage pour y déjeuner génère l’angoisse, le questionnement, le désir de se réveiller. Comme le fera David Lynch dans Ereaserhead (1977), Harrington fissure d’emblée le prosaïque. Et lorsque le héros se lève pour suivre cette silhouette évanescente sur la plage, il scelle son destin : elle le conduira plus loin encore. Plus que de raconter des histoires, poète visuel avant-gardiste, Harrington propose des déambulations hypnotiques dans le temps du songe. Dans On the Edge (1949) il utilise ses propres parents dans un décor industriel presque apocalyptique où la tourbe bouillonnante renvoie aux éléments originels, à la lave des volcans. En cette promenade, Harrington incite toujours à se laisser aller, à ne pas chercher à comprendre. Première incursion dans la couleur, The Assignation (1955) affirme des teintes, des tableaux mouvants dignes du pictorialisme. Là encore, l’argument est très simple puisqu’il met en scène à Venise un mystérieux visiteur habillé comme tous les gentilshommes de la cité, masqué, tout en noir, traversant les canaux en gondole, une rose rouge à la main.

- The Assignation © Powerhouse films

- The Assignation © Powerhouse films

En quelques minutes, il installe un climat à la Poe où la mort s’annonce en offrant une fleur. Le parti pris de cadrages anti-symétriques, de plans serrés fétichistes rappellent Kenneth Anger, dont il fut le directeur photo en 1949 pour Puce Moment. Harrington s’inscrit dans un mouvement esthétique contemporain underground qui affectionne l’occulte, l’ésotérique, le kabbalistique, le sibyllin. Cette esthétique surréaliste se retrouve dans The Worwood Star (1956), qui s’intéresse à l’œuvre de la très androgyne (Marjorie) Cameron, actrice et artiste que l’on put voir notamment dans Inauguration of the Pleasure Dome de Anger, mais qui jouera aussi la sorcière qui terrorise l’héroïne de Night Tide.

Le songe se poursuit : Night Tide

Dès ce premier long métrage réalisé en 1961, Harrington peaufine des obsessions intimes où le vacillement mental se pare d’une insidieuse mélancolie et se protège dans le rêve. Night Tide nage dans les eaux troubles du doute, les flottements de la passion amoureuse, de la double-interprétation – vertige de la psyché ou légende perpétuée au fil des siècles ? En escale dans une petite station balnéaire, le marin Johnny Drake fait la connaissance dans un night-club de Mora, jeune femme dont le gagne-pain est de faire la « véritable sirène » dans une attraction. Ils tombent follement amoureux, mais Mora, dont le passé a déjà vu disparaître deux amants, est persuadée d’appartenir à une lignée de sirènes. Cette malédiction la condamne à ne pas pouvoir aimer. Influencés par leur entourage et le Capitaine Murdock, inquiétés par l’apparition spectrale d’une femme étrange, Johnny et Mora voient leur romance envahie par l’incertitude.

Night Tide est un mirage, un fantasme, ou plusieurs fantasmes qui s’enchevêtrent et s’entrelacent pour rendre l’idée de vérité de plus en plus invisible. Chacun est pris dans son obsession. Tous apportent leur voix. Même s’il mime la structure du conte fantastique, le film d’Harrington est moins un conte qu’une histoire où les individus préfèrent sans doute vivre un conte que la réalité, et dans laquelle la force fictionnelle, les légendes vampirisent les frontières, et laissent s’installer la fantasmagorie. Folie ? Surnaturel ? Le spectateur lui-même est mystifié et n’en tire que des conclusions hasardeuses. Reste que le choix de mise en scène d’Harrington privilégie la représentation onirique, à travers l’errance nocturne de son jeune marin, figure fictionnelle par excellence. Harrington accentue cette petite musique somnambule dans l’utilisation de son décor forain, ses bruits d’orgue de barbarie, ses manèges, ses attractions. Victimes de ce cadre magique, ils s’installent dans un théâtre de l’imaginaire, qui rend possible la fuite d’une réalité prosaïque. Night Tide devient alors une forme de balade poétique sur la nécessité du rêve, de s’inventer dans l’ailleurs de l’irréel et sur les dangers de s’y oublier. David Raksin (qui composa notamment la musique de Laura de Preminger) avec ses solos de flûte traversière persistants et lancinants – agaçants, même ! – a le don pour stimuler l’obsession, souligner cette sensation de flottement proche de l’ébriété.

Mora n’est probablement pas une vraie sirène mais elle a appris à se voir comme telle, une créature maudite qui attire les hommes dans ses filets. Night Tide hérite parfois du réalisme poétique et brumeux d’un Prévert/Carné et qui transporte la réalité vers ses ailleurs, les vestiges de sa beauté, les vertiges de son inconscient. Aussi sur cet autre quai des brumes, Denis Hopper traverse le film de sa douce présence, de son amour perdu d’avance. Il semble condamné à vivre éternellement dans ce lieu, comme prisonnier du temps, fantôme victime d’amours fantômes. Même s’il cultive plus l’étrangeté que le fantastique pur, le film d’Harrington possède une atmosphère très proche de celle du Carnival of Souls d’Herk Harvey, avec ce petit budget visible, cette prise de son direct à la résonnance, l’écho si particuliers, enveloppant les voix dans les bruits de fond – mouettes, mer, vent, bruits quotidiens. D’ailleurs, le spectacle qui se joue dans Night Tide n’est-il pas, lui aussi, celui d’un carnaval des âmes ?

Après deux épisodes pour la série Jesse James et deux autres longs métrages plutôt mineurs (Queen of blood et Voyage sur la planète préhistorique), United States Information Agency commande à Harrington en 1966 un court métrage sur la manière dont les matières premières sont utilisées dans l’industrie américaine. On pourrait imaginer qu’il va se plier aux conventions du genre, mais le cinéaste se lance au contraire dans un travail poétique autour des éléments, de leur transformation à grands renforts de rimes visuelles. La musique de Bach rythme le montage et crée des associations inattendues, symboliques et abstraites, la vision des machines en actions horizontales renvoyant à celles de partitions musicales et de leurs portées. L’harmonie de la clé de sol et de la clé à molette ! Curieusement malgré le spectacle de l’industrialisation, Harrington parvient toujours à revenir au monde des origines, du début des temps. Il ne cesse décidément de surprendre et avec The Four Elements anticipe presque sur les symphonies du monde moderne que Godfrey Reggio inaugurera avec Koyaanisqatsi.

A Hollywood, la carrière d’auteur n’est pas un rêve.

Harrington tentera donc de se frayer un chemin dans l’impitoyable industrie hollywoodienne, et d’imposer sa patte, avec quelques perles et beaucoup de collaborations télévisuelles, notamment sur des séries comme Dynastie, L’Age de Cristal ou Drôles de Dames. Ses deux meilleures œuvres sont probablement ses collaborations avec Shelley Winters, dans laquelle il trouve une forme de double de Bette Davis opérant des variations géniales de What Ever Happened to Baby Jane?, comme en témoignent des titres en clins d’œil. Il utilise son visage inquiétant et emploie à loisir son ambiguïté. Whoever Slew Auntie Roo ? est un fabuleux détournement d’Hansel et Gretel qui révise de manière sardonique la vision de l’enfance de Clayton dans Les Innocents et dans lequel puisera probablement Carlos Enrique Taboada pour son magnifique Poison for the Fairies. Se rapprochant plus près encore d’Aldrich et de sa dimension carnavalesque, il réemploiera l’actrice en duo avec Debbie Reynolds dans l’ahurissant What’s the Matter with Helen? (1971) qui met en scène deux vieilles criminelles s’enfuyant à Hollywood pour ouvrir une école de danse pour enfants. Citons encore le superbe thriller de machination Le Diable à 3 avec James Caan et Simone Signoret ou encore Killing Kind et son pathétique psychopathe incarné par John Savage, qui, s’il hérite de Psychose, peut surtout se lire comme une version masculine de Répulsion. Même son ultime long métrage pour le cinéma, le très curieux Ruby (1977), proposait une rencontre originale entre ghost-story, film de possession et film noir.

Harrington prévoyait d’adapter d’autres nouvelles de Poe pour en faire un long métrage, mais son ultime film sera Usher (2000), variation très libre et très étrange autour de la nouvelle d’origine dans laquelle s’entremêlent l’inspiration de l’écrivain américain et réflexions autobiographiques d’Harrington sur l’art et la vie. Après sa mort, difficile de ne pas voir Usher comme un testament, tant la mort, la vieillesse, la peur de la disparition y transpirent. A 74 ans, tournant dans sa propre demeure, il referme le cercle ouvert il y a 60 ans, incarnant donc à nouveau Roderick, le visage quasiment grimé en Edgar Poe, ainsi que sa sœur condamnée, deux figures des vestiges du passé et de la maladie. En Madeline, Harrington ressemble à une vieille drag queen. La jeunesse – celle que le cinéma a inscrite sur ses premiers films – s’est enfuie. Tout semble désormais derrière. Il y a quelque chose de pathétiquement décadent dans Usher, un tragique qui flirte avec le grotesque et renvoie l’existence humaine à sa dérision. Ici, la vraie peur n’est pas un divertissement, mais celle du créateur face à la décrépitude qui le mènera au tombeau. Poe devient alors un alter ego d’Harrington, qui n’oublie cependant pas les frayeurs inhérentes au genre, notamment lors d’une apparition fantomatique très inspirée par le cinéma japonais. On retiendra surtout un beau repas morbide où les invités portent des loups sans trous pour voir et où les yeux dessinés leur créent des regards vidés d’expression. Usher trahit parfois les regrets d’un cinéaste trop ambitieux pour une industrie du cinéma impitoyable, pour un artiste qui s’est toujours inscrit dans le cinéma expérimental mais n’a finalement jamais pu s’exprimer librement. Bien que bancal, fauché et décousu, traversé d’éclairs d’inventivité géniale, Usher provoque une émotion indescriptible, entre fascination et malaise. C’est sa beauté vénéneuse et clownesque qui l’emporte. Harrington – encore plus parce qu’il s’y met en scène – fait preuve d’une ironie universelle inattendue qui résonne comme un ultime pied de nez à la vie et au cinéma.

Technique et suppléments

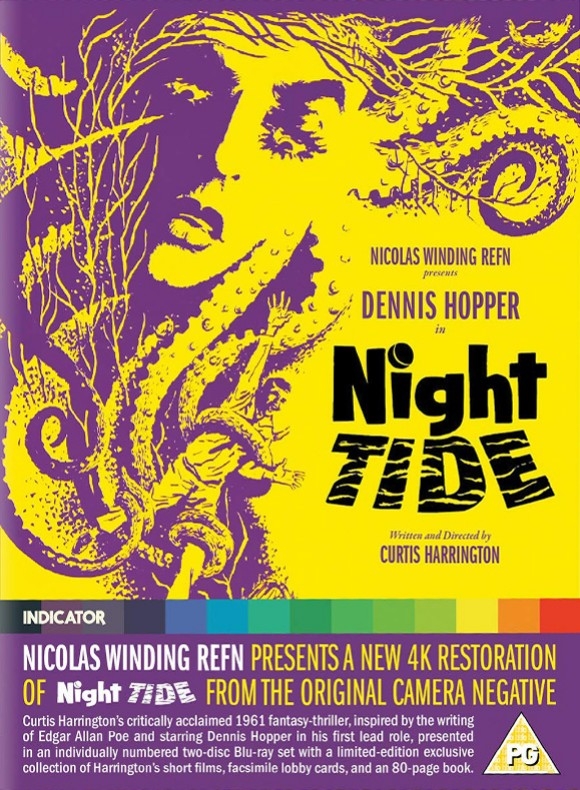

La copie de Night Tide, dans un nouvelle restauration 4K supervisée par Nicolas Winding Refn (qui nous gratifie évidemment d’un « Nicolas Winding Refn presents ») est évidemment la plus belle qui nous ait été donnée de voir jusqu’à présent. Les courts-métrages sont quant à eux, un peu plus marqués par le temps ( à l’exception d’Usher, beaucoup plus récent), mais cela fait partie du charme fou qu’ils dégagent. En plus du commentaire audio de 1998 de Curtis Harrington et Dennis Hopper, nous avons droit à celui de 2020 par l’écrivain et programmateur Tony Rayns. Un vaste entretien d’archives avec le réalisateur (Harrington on Harrington, 2018, 25 mins) ainsi que deux épisodes de la série de David Valle consacrés aux réalisateur cultes avec interview-carrière d’Harrington (Sinister Image: Curtis Harrington, 1987, 57 mins) viennent compléter les suppléments. Pour terminer, la galerie photo et la bande annonce. Nous ne nous étendrons pas sur le livret, ou plutôt le livre de 80 pages qui accompagne cette édition limitée, avec une foule de textes passionnants d’Harrington lui même qui livre sa conception du cinéma et ses commentaires sur ses propres films, des secrets de réalisation… ainsi que des nouveaux textes sur Night Tide de Paul Duane, Peter Conheim, et enfin un aperçu de la réception critique de l’époque. Une édition indispensable pour mesurer combien Harrington constitue un maillon indispensable dans le cinéma du fantasme et le fantasme du cinéma.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).