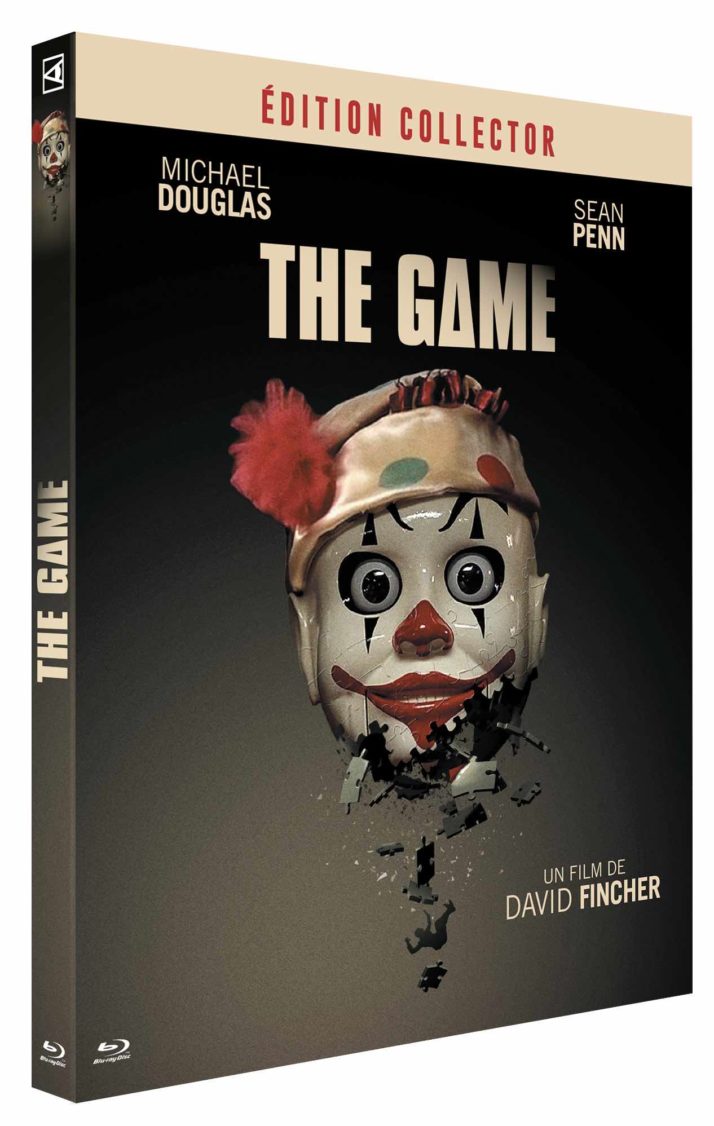

À quelques semaines de son grand retour (six ans déjà se sont écoulés depuis Gone Girl) avec la sortie début décembre de Mank sur Netflix, David Fincher s’invite dans l’actualité française à la faveur de la réédition de son troisième long-métrage, The Game. Un opus mal aimé, minoré, réalisé entre deux œuvres cultissimes et sanctuarisées que sont Seven et Fight Club. Souvent considéré comme l’un des films les moins enthousiasmants de son auteur, il mérite pourtant d’être redécouvert à plus d’un titre. Écrit au début des années 90 par le duo de scénaristes John Brancato et Michel Ferris, la mise en scène sera dans un premier temps confiée à Jonathan Mostow (réalisateur estimable de Breakdown et U-571), tandis que Kyle MacLachlan est pressenti pour tenir le rôle principal. Alors que le tournage doit débuter en février 1993, le projet est récupéré par un studio concurrent et le script racheté par le producteur Steve Golin , l’un des fondateurs de la société Propaganda Films, dont Fincher fait partie. Il ne tarde pas à proposer le scénario à ce dernier, qui n’a, à ce stade, signé qu’un seul long, Alien 3. Intéressé, il fait appel à Andrew Kevin Walker afin de retravailler certains aspects du récit qui, en l’état, ne lui conviennent pas. Si initialement, il aurait du constituer sa deuxième réalisation, les disponibilités de Brad Pitt vont le pousser à tourner Seven plus tôt que prévu. Il revient ainsi sur The Game en position de force, jouissant d’un statut d’une envergure nouvelle et pour la première fois des pleins pouvoirs, artistiquement parlant. Cela lui permet notamment de disposer d’une tête d’affiche, en la personne de Michael Douglas, et d’imposer la ville de son choix pour situer l’action, San Francisco. Dernière modification substantielle, Jodie Foster devait incarner la sœur du personnage principal, mais bloquée par un conflit d’emploi du temps sur Contact de Robert Zemeckis, le rôle redevient masculin, Jeff Bridges décline la proposition, qu’accepte, à contrario, Sean Penn. En salles, le thriller connaîtra un succès mitigé, avant de progressivement se voir relégué au second plan au moment d’aborder la carrière d’un cinéaste unanimement considéré comme l’un des plus grands du paysage cinématographique contemporain. En 2012, la collection Criterion proposait une édition agrémentée d’une restauration 2K supervisée par David Fincher et son directeur de la photographie Harris Savides, un master repris en août dernier par l’éditeur anglais Arrow et aujourd’hui en France par l’Atelier d’Images.

Copyright Propaganda Films – L’Atelier d’Images

Nicholas Van Orton (Michael Douglas), un richissime homme d’affaires, reçoit comme cadeau d’anniversaire de la part de son frère Conrad (Sean Penn), une invitation à participer à un jeu d’un genre nouveau. D’abord sceptique, il se laisse tenter par cette aventure. Cette partie se révèle être un engrenage aux mécanismes diaboliques… Générique en forme de pièces de puzzle volant en éclats avant que ne se dévoile un titre à double sens (The Game pouvant aussi bien se traduire par « le jeu » que par « le gibier »), le long-métrage affirme en quelques secondes des velléités de thriller malicieux et énigmatique. Le réalisateur prend immédiatement le contrepied de cette promesse, il introduit son héros au moyen de vidéos d’archives familiales tournées en 8mm (on retrouve là son goût pour les différents formats et sources d’images). Le protagoniste apparaît ainsi dans son subconscient, au plus profond de son intimité, de son trauma (le suicide de son père à l’âge de 48 ans), précédant une nouvelle rupture formelle. Il nous est présenté dans son environnement (un luxueux et gigantesque manoir) et son quotidien aussi parfaitement établi (emploi du temps rigoureusement respecté, habitudes diverses enregistrées par ses employées et collaboratrices : on pourra constater qu’il s’agit essentiellement de femmes qui travaillent pour lui) que totalement désincarné (il ne fait rien ou presque : on lui ouvre la porte de sa voiture, il se contente de réchauffer un repas du soir déjà préparé…). À l’instar de ce lent travelling l’imposant au centre de son bureau, tel un trône, la mise en scène se tient à distance de lui. « Quand on ne côtoie pas la société, on n’a pas le plaisir de l’éviter » lâche-t-il imperturbablement, une réplique suffisant à illustrer une misanthropie et une froideur qui sautent rapidement aux yeux. Divorcé, il vit seul, coupé d’un monde extérieur qu’il semble exécrer, ne considère personne, ne ressent rien, sauf quand l’assaillent de nouveau des flash-backs de son enfance, comme une réaction inconsciente, sur laquelle il ne peut exercer aucun contrôle. Son frère, Conrad, fait office de parfait opposé (il se moque éperdument des règles de conduite en vigueur tandis que son passé tourmenté est évoqué) en plus, si non de le sortir immédiatement de son ennui, de l’intriguer avec son mystérieux cadeau d’anniversaire (il « fête » ses 48 ans) : « que peut-on offrir à un homme qui a tout ? ».

Copyright Propaganda Films – L’Atelier d’Images

L’intronisation de la société CRS (Consumer Recreation Services) va de pair avec les premières actions concrètes effectuées par le personnage, ses premiers efforts, réactions « vivantes », la sortie de sa monotonie. La séquence des tests, filmée comme un exercice intense et éprouvant (dilatation du temps et perte de repères progressive, à la faveur d’un travail de fondus enchaînés), à l’issue incertaine, provoque une bascule du récit, un changement de ton et de forme. Vertige des sens aux relents presque Lynchéens (le passage étrange en salle de visionnage), où questions intimes, épreuves cérébrales et physiques s’entremêlent, créant un sentiment de chaos dans l’esprit de Von Orton. Dès lors, le « jeu » va pouvoir se mettre en place et la routine savamment entretenue, lentement mais sûrement se détraquer. David Fincher s’appuie sur ce postulat afin d’échafauder un thriller à l’ambiance sombre et inquiétante, où la tension monte crescendo, de rebondissements en rebondissements (de plus en plus spectaculaires, invraisemblables et irréalistes, à mesure que la confusion s’installe) jusqu’au dénouement. Construit autour d’une idée forte, à la fois filmique et narrative (faire mine de donner l’issue dès le départ, pour mieux semer le doute ensuite), le long-métrage sait optimiser le potentiel de son script, tant pour valoriser ses temps forts, qu’exploiter à son avantage ses éventuelles limites. Premier degré, le cinéaste épouse la rigueur de son protagoniste par son découpage chirurgical (constructions géométriques des cadres, mouvements de caméra symétriques pouvant se répondre d’une scène à une autre, détails subliminaux nichés dans les plans), quitte à feindre la désincarnation froide. Pour lui aussi, il s’agit d’un jeu, sérieux mais toujours ludique, le spectateur se trouve ainsi constamment au même niveau de connaissances que son héros, créant alors l’immersion et, peu à peu, l’empathie. À l’image de l’un motif marquant, cette poupée de clown, figure historiquement source, simultanément, de drôlerie et de tristesse, la multiplicité des lectures est régulièrement de mise. Film à suspens retors, descente aux enfers, farce macabre, The Game est un peu tout cela en même temps, mais pas uniquement.

Copyright Propaganda Films – L’Atelier d’Images

Passé son efficacité difficilement contestable (parfois résumée à un exercice de style vain incapable de passer le cap du second visionnage), se trouve une œuvre référencée, réflexive et annonciatrice de la carrière à venir de son auteur. Dépeint à l’époque par Fincher comme un croisement entre La Quatrième Dimension, L’Arnaque et Mission : Impossible, il rappelle également au grand film minoré d’un maître : After Hours de Martin Scorsese. Il partage avec ce dernier, la critique impitoyable d’un mode de vie proche de la vacuité doublé d’une crise existentielle, révélée par le biais d’un récit (ici plus « conceptuel ») n’hésitant pas à flirter avec l’absurde et une imagerie empreinte de symboles. Différence notable, The Game, se sert également son point de départ afin de nourrir une réflexion sur la création, la fabrication d’un long-métrage de cinéma. CRS peut facilement apparaître en tant qu’avatar d’un grand studio hollywoodien, en mesure de dépenser de gros moyens, déployer en nombre des équipes, afin d’assouvir des fantasmes, donner corps et vie à une histoire. Hommage dissimulé à une usine à rêves (dans le contexte pas très éloignée du cauchemar) où l’art de la manipulation et les montagnes russes émotionnelles sont de mise, à l’instar de ce que subit Von Orton. Le final souvent jugé décevant, s’avère être un énième faux-semblant, qui, remis dans la perspective d’une lecture métaphorique, peut s’apparenter à la découverte d’un « produit fini », lorsque le rationnel n’a plus de sens et le recul nécessaire est impossible à prendre. En ce sens, rétrospectivement, il se pose comme un précurseur de la trilogie de Christopher Nolan (Le Prestige / Inception / Tenet), questionnant à divers degrés, narration, conception et pouvoir de l’illusion.

Copyright Propaganda Films – L’Atelier d’Images

En connaissance des réalisations ultérieures de David Fincher, plusieurs éléments apparaissent à posteriori comme les prémisses de motifs qu’il développera, immortalisera par la suite. À commencer par le décor, San Francisco, presque un personnage à part entière, qui sera dix ans plus tard le théâtre de l’action de Zodiac, lui-même inspiré d’un fait divers ayant marqué la jeunesse du cinéaste. Au-delà de sa cinégénie, la ville, tour à tour imposante et inquiétante, moderne et datée, dévoile en filigrane les premières esquisses esthétiques de son thriller obsessionnel. Peu avant le dénouement, le toit de ce grand building sur lequel se déroule l’un des climax, nous rappelle au final de son film suivant, Fight Club, lequel pourrait constituer une sorte de contre-champ esthétique et politique. Nicholas Van Orton, s’il entretient des points de connexions avec le metteur en scène (ou du moins l’image de control freak, de maniaque du détail en quête perpétuelle de perfection cinématographique qu’il peut véhiculer), rappelle avant l’heure le Mark Zuckerberg interprété par Jesse Eisenberg dans The Social Network, un héros amené à se couper du monde à partir du moment où il estimera l’avoir dominé, dompté. Il évoque également le narrateur de Fight Club campé par Edward Norton, soit un protagoniste en proie à l’ennui, la dépression, qui revit, retrouve des sensations grâce au chaos, quitte à se perdre. Pourtant, lorsqu’il caste son acteur principal, Fincher a en tête une référence bien précise, désireux de jouer sur les souvenirs cinéphiles du spectateur, il voit en Von Orton, une possible évolution de Gordon Gekko, figure emblématique de Wall Street (Oliver Stone, 1987). Au sein, d’une distribution sans fausse note (Michael Douglas et Sean Penn sont excellents), on retrouve avec délice Deborah Kara Unger, tout juste sortie de Crash (David Cronenberg, 1996), beauté singulière et actrice à la présence vénéneuse, elle livre une prestation intrigante et touchante. En fin de compte, The Game a tout d’une réussite majeure, qu’il est grand temps de réévaluer !

Copyright Propaganda Films – L’Atelier d’Images

Dix ans après une première conversion en haute-définition assez standard signée Universal, L’Atelier d’images propose au choix, un Blu-Ray Collector ainsi qu’une édition prestige numérotée (limitée à 1997 exemplaires et en vente exclusivement sur leur site). Sur cette dernière s’ajoute, le DVD d’époque (comprenant certains bonus tels qu’un commentaire audio de David Fincher), un livre inédit de 56 pages écrit par David Mikanowski, le dossier de presse originel, un puzzle et encore quelques autres surprises. Le Blu-Ray, en plus de proposer un master de grande qualité, mettant en valeur la sublime photographie d’Harris Savides, notamment dans les nombreuses séquences nocturnes, contient plus d’une heure de suppléments. The Game : L’Art de la manipulation, un document d’une trentaine de minutes riche d’anecdotes autour du long-métrage, de sa conception à sa sortie, donne plusieurs éclairages intéressants. On retrouve également deux modules hérités de l’édition Arrow, notamment une très bonne interview de l’un des deux scénaristes, John Brancato. Il revient sur le point de départ du script (sa fin), ses inspirations premières (les initiations des National Lampoons, sorte de bizutages secrets et étranges) mais aussi le désir initial d’un personnage beaucoup plus jeune (Kiefer Sutherland avait alors été envisagé). Il explique surtout que Fincher a cherché à rendre le script plus sombre, évoque plusieurs compromis dans les réécritures tout en concluant que le film fut supérieur à ses espérances et qu’il s’agit de l’une de ses plus belles collaborations.

Copyright Propaganda Films – L’Atelier d’Images

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).