[Reédit de la chronique parue à l’occasion du film chez Powerhouse Indicator le 06/11/2021]

Qui connaît David Greene ? Voici un cinéaste britannique dont la carrière – essentiellement constituée de séries et de téléfilms – est ignorée ou méprisée. Écoutant les appels d’Hollywood il y servit la télévision de manière prolifique et quasi anonyme fin années 70, années 80. Le riche et le pauvre (1976) mythique feuilleton avec Nick Nolte et Boris Sagal, c’est lui. Il connaît le sort de pas mal d’anglais partis aux États-Unis à l’instar d’un John Guillermin, dont on se souvient plus aisément de La Tour infernale que de The Rapture, d’un John Lee Thompson ou même d’un Michael Winner, affiliés à Charles Bronson au point d’en devenir quasiment les cinéastes officiels, occultant ainsi leurs principaux joyaux. Pourtant le premier long-métrage de David Greene était prometteur : la fascinante, troublante et démystificatrice adaptation de Lovecraft The Shuttered Room avec Oliver Reed. A l’instar d’autres compatriotes contemporains, il offre un cinéma transversal qui entremêle les considérations du free cinéma avec celles d’une épouvante british qui vit ses derniers feux dans les années 70. L’âge d’or de la Hammer est révolu, Dracula évolue dans le swinging London dans la bizarrerie Dracula A.D 1972 tandis que la Amicus enchaine les films à sketches dans lesquels le train-train quotidien déraille vers l’épouvante. Des œuvres au carrefour des genres font alors leur apparition, mélange insoupçonné de trouble et d’élégance. David Greene réalise ainsi en 1969 ce qui reste son chef-d’œuvre, I Start Counting, dans lequel il suit une Jenny Agutter de 15 ans, en pleine découverte du désir, fascinée par son demi-frère qu’elle soupçonne d’être l’auteur d’une vague de crimes de jeunes filles dans la région. Dans ce film à la fois frontal et plein de délicatesse, il y propose le portrait magnifique d’une adolescente au sortir de l’enfance, confrontée aux interdits à enfreindre quitte à risquer sa vie.

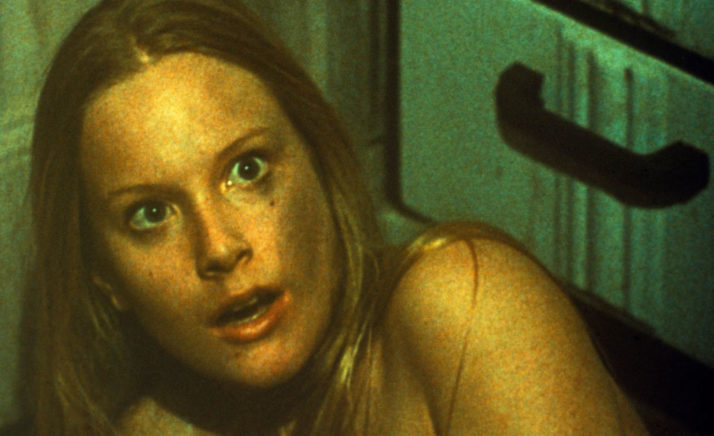

Un an après, The People Next Door, son premier film américain, s’affirme comme en continuité avec I Start Counting, dominé par ce même regard attentionné et subtil, comme s’il métamorphosait son héroïne quelques années plus tard dans la peau d’une jeune américaine en pleine période hippie. The People next door, écrit par J.P. Miller (le scénariste du Jour du vin et des roses de Blake Edwards), répercute des thématiques similaires, telles le fossé se creusant entre les générations, la découverte de la sexualité, la mise en danger de l’adolescence en quête d’affranchissement, mais ici vers une situation instantanément plus grave mettant en péril d’emblée la santé mentale de l’héroïne. On y suit en effet la manière dont la dérive de Maxie, 16 ans, incarnée par Deborah Winters (la future héroïne de Blue Sunshine de Jeff Lieberman, ici avec des cheveux), fait exploser la cellule familiale, son équilibre et ses certitudes.

Ne parvenant plus à instaurer la communication, ne reconnaissant pas leur enfant, les parents se demandent abasourdis, entre colère et culpabilisation, à quel moment quelque chose leur a échappé, aveugles à sa transformation. L’œuf qu’ils ont couvé a éclos de manière inattendue : Maxie, leur petite fille adorée ne se contente pas de se renfermer lorsqu’elle ne les insulte pas, elle a une vie sexuelle et prend du LSD ! La première décision paniquée et maladroite sera d’accuser le grand frère – celui qui brandit son indépendance et sa marginalité – d’avoir entrainé sa sœur, et de l’expulser du cocon, alors qu’il constitue le seul lien possible entre les générations. Artie (le tout jeune Stephen McHattie loin de ses futurs rôles inquiétants) incarne la pondération. Chanteur dans un groupe de rock, tenue hippie de circonstances, il est nourri aux ferveurs du Flower Power, sans jamais être dupe des excès et des risques encourus. L’écueil de telles œuvres élaborées en direct sans distance possible est de plonger dans la démonstration réactionnaire, délivrant un message stéréotypé évoquant la chute de la jeunesse et les dangers des paradis artificiels dans lequel la peur nourrit le fantasme.

- © Studio Canal

- © Studio Canal

Si The People Next Door n’échappe pas toujours à la démonstration (la résolution qui ouvre la porte vers l’optimisme est un peu lourde mais suffisamment expédiée pour éviter qu’elle le soit trop), il déjoue soigneusement ces pièges, grâce à la finesse de la caméra attendrie de David Greene. Il s’inscrit dans une certaine mouvance inquiète du cinéma anglo-saxon s’intéressant aux effets de la révolution juvénile qui parcourt le monde dans les années 60-70, se penchant sur les USA à l’heure de la guerre du Vietnam et des mouvements de contestation pacifistes, où la puissance rebelle devient le creuset d’une créativité culturelle inouïe, comme en témoigne l’émergence de mouvements musicaux majeurs. En ouvrant le film sur une première séquence – musicale – prélude à une vision observatrice et nuancée, témoignant d’une sublimation d’une époque troublée dans la création de jeunes groupes, David Greene se positionne idéologiquement, prévenant d’emblée les amalgames. Le scénario de J.P. Miller cerne parfaitement les enjeux de l’époque, entre cette rébellion nécessaire à l’évolution – et la nécessité universelle de s’affranchir de l’emprise parentale pour grandir – et d’une canalisation de la révolte, d’un but donné à son existence. Car ce qui conduit Maxie à la chute est bien l’absence de but, d’un objectif où sublimer la colère, de passion, d’intérêt en quoi que ce soit, d’où cette séduction du vide par le prisme des paradis artificiels. The People Next door multiplie les décisions de parents à côté de la plaque, dont les mots trahissent combien ils appartiennent à un autre monde, combien les modèles ont volé en éclat, combien cette nouvelle jeunesse n’est plus la leur. « Elle doit être soignée » déclarent-ils : solution la plus facile pour éradiquer le mal sans en comprendre les origines.

- © Studio Canal

- © Studio Canal

Le père comme la mère (Elie Wallach et Julie Harris formidable) se doivent d’incarner leur rôle stéréotypé, tendresse maternelle, intransigeance et sévérité du père, jusqu’à ce que les verrous se décident enfin à sauter. Ces simulacres de modèles, ce conformisme apprivoisé intéressent particulièrement Greene. La méconnaissance n’est d’ailleurs pas unilatérale car les enfants se font une idée tout aussi erronée de leurs parents, chacun se révélant incapable de retirer le masque de l’autre. Maxie déclare, étonnée, voyant les pleurs de son père, ne l’avoir jamais cru capable de pleurer. Et c’est bouleversant. On trouvera quelques réminiscences avec le Taking Off de Forman, LE chef-d’oeuvre en matière de portrait intergénérationnel des années 70, frappant par son acuité, sa délicatesse, renvoyant parents et enfants dos à dos dans leurs névroses et leurs équivalences d’une époque à l’autre, pointant du doigt le manque, les frustrations à tout âge. The People next door, s’il ne va aussi loin, suggère des quarantenaires dépassés : la pensée en devenir contre celle qui peine à évoluer avec son temps. Dans une très belle séquence où Artie échange avec son père sur la guerre du Vietnam, le film souligne ainsi la conscience politique naissante des enfants dans les classes populaires, tandis que les pères sont encore enfermés dans l’analyse naïve du monde. La naissance d’un formidable engagement collectif stimule l’insoumission contre l’emprise patriotique. Aussi The People Next Door distille sa subversion dans ce portrait des classes sociales hérité du free cinéma, où le coup de théâtre ironique révèle un fournisseur inattendu : le dealer de Maxie n’est en effet pas un défavorisé vivant dans un appartement vétuste, mais le fils des voisins amis, un ado bien sous tous rapports, fils de professeur ayant trouvé le filon pour accroître son argent de poche.

Au sein de cette contestation, la musique et l’Art apparaissent pour Artie comme une ligne de fuite, une porte de sortie, le moyen de canaliser sa colère, de lui donner une forme, pendant que la chute de sa jeune sœur révèle son incapacité à trouver un autre refuge que les paradis artificiels, entrainant une évasion du réel plutôt qu’une confrontation. On est évidemment très loin de l’ambiguïté équivoque de Corman dans The Trip et de sa fascination pour l’expérience psychédélique, et l’approche de The People Next Door s’avère définitivement naturaliste, portée par la photo de Gordon Willis qui sert magnifiquement l’oeil empathique de David Greene, amoureux de la jeunesse. Elle ne se contente pas de réalisme, elle offre un grain très particulier, très poétique, amplifiant discrètement les émotions.

- © Studio Canal

- © Studio Canal

Greene transcende son sujet dans sa capacité à filmer merveilleusement les visages, à les cadrer serré, à en capter la jeunesse et les palpitations, le regard du désarroi, dans une ferveur de l’instant assez exceptionnelle. Il l’avait déjà fait avec Jenny Agutter dans I Start Counting, il le fait également avec Deborah Winters, bien que son personnage soit nettement moins avenant, parfois même rebutant dans son caractère incontrôlable. Mais il en saisit magnifiquement la fissure. Dès l’ouverture de The People Next Door on reconnaît instantanément cette attention, en un simple plan qui provoque l’émotion, capte le moment vrai, moment de vie déjà perdu. On ne dira jamais à quel point sous ses dehors de cinéaste discret un peu anonyme David Greene avait un talent fou pour traduire cette fragilité rebelle : l’enfance prête à basculer vers un autre âge avec ses blessures, son attirance pour l’abîme et ses doux sourires.

_________________

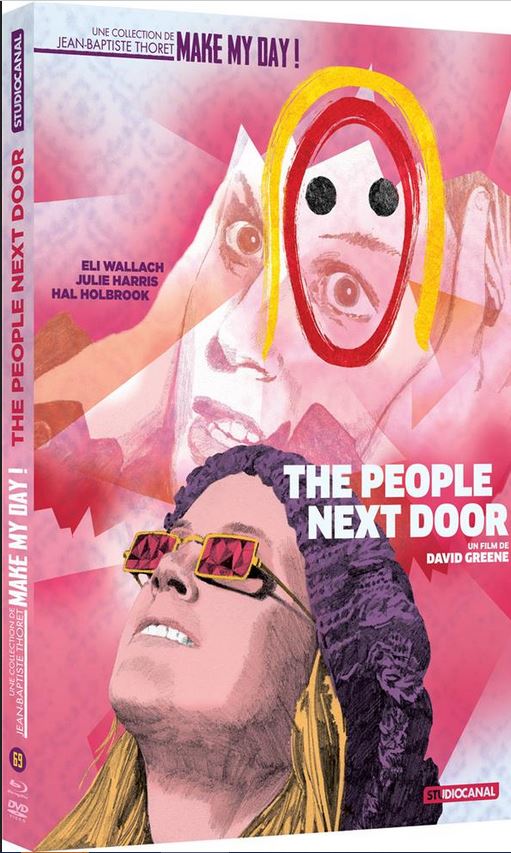

Le film est proposé dans un restauration 4K tirée du négatif original et le résultat est très beau, la photo de Gordon Willis y étant particulièrement mise en valeur. En plus de la présentation de Jean-Baptiste Thoret, cette édition reprend deux des suppléments de l’édition Powerhouse. Pour le commentaire audio de l’acteur Rutanya Alda, tout comme le témoignage du monteur superviseur Brian Smedley-Aston qui parlait de ses diverses collaborations avec David Greene et du musicien John Sheldon sur la contribution de son groupe the Bead Game au film, il faudra se rabattre sur l’édition UK. En revanche on garde les deux bonus essentiels. Dans Tripping with Maxie (2021, 39 mins), l’actrice Deborah Winters se souvient de la manière dont elle interpréta le rôle de cette adolescente perturbée. Dans People Person (2021, 19 mins), l’historien Vic Pratt revient sur la carrière éclectique et trop oubliée de David Greene.

Le film est proposé dans un restauration 4K tirée du négatif original et le résultat est très beau, la photo de Gordon Willis y étant particulièrement mise en valeur. En plus de la présentation de Jean-Baptiste Thoret, cette édition reprend deux des suppléments de l’édition Powerhouse. Pour le commentaire audio de l’acteur Rutanya Alda, tout comme le témoignage du monteur superviseur Brian Smedley-Aston qui parlait de ses diverses collaborations avec David Greene et du musicien John Sheldon sur la contribution de son groupe the Bead Game au film, il faudra se rabattre sur l’édition UK. En revanche on garde les deux bonus essentiels. Dans Tripping with Maxie (2021, 39 mins), l’actrice Deborah Winters se souvient de la manière dont elle interpréta le rôle de cette adolescente perturbée. Dans People Person (2021, 19 mins), l’historien Vic Pratt revient sur la carrière éclectique et trop oubliée de David Greene.

Blu-Ray édité par Studio Canal (Collection Make My Day)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).