Si sa carrière ne fut pas ponctuée par d’incontournables réussites, le téléaste David Lowell Rich n’en demeure pas moins un solide faiseur, comme peuvent en témoigner l’efficace Airport 80 Concorde (1979) ou le très chouette téléfilm Satan’s School for Girls (1973) avec Pamela Franklin. Mais dans Eye of the cat (Les griffes de la peur en français) il fait preuve d’une réelle inventivité, empruntant graduellement un terrain qu’il ne laissait nullement présager, et ce avec un réel sens de la mise en scène, en commençant par son très amusant (et incompréhensible) prélude en split screen échevelé.

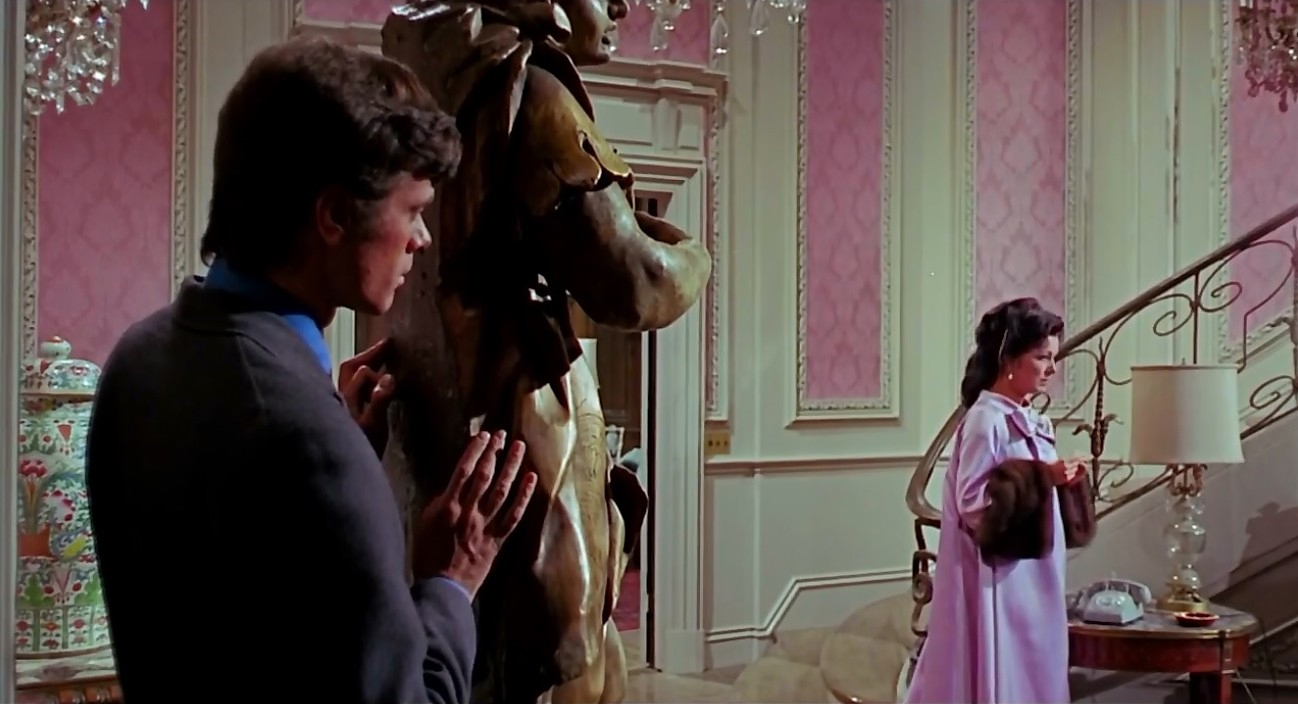

L’argument de départ suit un schéma classique de thriller de machination à la Agatha Christie, avec ses archétypes et d’évidents relents hitchcockiens consolidés par la présence au scénario de Joseph Stefano (Psychose). La belle Kassia (Gayle Hunnicutt) fait irruption dans la chambre de Wylie (Michael Sarrazin), un jeune homme qu’elle n’a jamais vu, l’interrompant presque dans ses ébats pour le ramener avec elle. Blagueur et cynique, Wylie est tellement étonné qu’il accepte instantanément de relever le défi, tel un jeu. Nous apprenons rapidement que Kassia, esthéticienne, a pour cliente la riche tante du héros (Eleanor Parker), très malade des poumons, que la moindre nouvelle crise pourrait tuer – quelle aubaine ! – et qui rêve de voir son neveu adoré revenir dans sa demeure : elle en ferait son héritier s’il acceptait de rester auprès d’elle. Sur le modèle archétypique du « tuons la riche malade et empochons le magot », le scénario de Joseph Stefano est si délirant qu’il érige l’abracadabrant comme une règle incitant le spectateur à une suspension d’incrédulité obligatoire. Il organise son intrigue comme un puzzle de coïncidences aussi crédible qu’un conte, qui s’agence judicieusement de façon ludique, pour peu qu’on accepte d’y croire. Car tout le plaisir du film tient justement à ce vertige de la croyance, en l’idée d’accepter les principes même de l’invraisemblance. Pour preuve l’ailurophobie (phobie des chats) de Wylie. Non seulement ce superbe gimmick légitime le titre du film, mais il crée l’attente de la confrontation du héros à sa peur comme la promesse d’un final en apogée, dans une demeure peuplée de félins dont la tante a fait ses héritiers faute d’avoir son neveu chéri à ses côtés. Il faut vraiment qu’elle le déteste, ce Luke (Tim Henry), frère de Wylie, qui s’occupe pourtant de tout dans la maison, pour qu’elle ait préféré léguer ses biens à ses amis à quatre pattes ! La cupidité des hommes semble être observée par des chats muets, hommage évident au Spectre du Chat de John Gilling, sauf qu’ici les animaux ne se contentent pas de guider le destin, ils passent à l’action.

Les Griffes de la peur semble tellement bien posé sur ses rails qu’il paraît prévisible, nous livrant aisément les tenants et aboutissants du plan machiavélique de Kassia, les motivations de chacun et la possible résolution. Mais l’écriture de Joseph Stefano est bien plus audacieuse qu’elle n’y paraît, s’amuse avec le spectateur, sème le doute, dupe, notamment dans une étonnante étude de caractères, d’ailleurs assez mortifère. C’est bien simple, tout le monde se déteste tellement que l’on se demande bien qui sera le plus à même, dans ces interactions hystériques, de nuire à l’autre. Les Griffes de la peur ferait à ce titre les délices de la psychanalyse.

Au-delà de ce suspense autour de l’héritage et du meurtre probable de la tante, Stefano installe insidieusement un climat délétère de psychodrame trouble à base de pulsions incestueuses et de haines familiales que n’aurait pas renié Tennessee Williams ou le Losey de Cérémonie Secrète. L’air devient vicié dans les belles bâtisses bourgeoises, qui cachent bien des secrets derrière leurs portes closes. La passion de tante Danny pour Wylie dégage une tension sexuelle assez déconcertante, jusqu’à provoquer un vrai sentiment de malaise dans une séquence d’une absolue tristesse où l’amour interdit se heurte au doux rejet. Si Les Griffes de la peur fonctionne aussi bien c’est grâce à ses acteurs se maintenant à la jonction du prévisible et de l’insaisissable. Si Gayle Hunnicutt n’a jamais été aussi antipathique, ne laissant aucun doute quant à ses diaboliques intentions, le Michael Sarrazin d’avant On achève bien les chevaux est étonnant de bout en bout, à la fois horripilant dans son extraversion outrageuse et parfaitement énigmatique. Mais c’est probablement Eleanor Parker (Scaramouche, L’homme au bras d’or, Fort Bravo) qui vampirise le plus l’écran, car dès qu’elle apparaît, la tragédie affleure, et il suffit souvent chez elle d’un simple regard pour qu’elle émeuve. Finalement assez peu habitué au cinéma d’épouvante (on retient surtout son travail sur les Amityville), le génial Lalo Shifrin en profite ici pour expérimenter et le résultat est particulièrement beau, entre rythmique et mélodies shifriniennes en diable, leitmotiv hanté, dissonances et bruitages renvoyant parfois à l’avant-gardisme de Bernard Herrmann sur la bande son des Oiseaux. Cette étonnante partition contribue très largement à l’étrangeté de l’œuvre.

Le film de David Lowell Rich serait déjà très intéressant par les enjeux névrotiques qu’il expose avec impudeur, mais il en devient plus fascinant encore par le glissement qu’il opère vers le fantastique, par le biais de cet autre « spectre du chat ». Le passage à l’acte des chats (1), tel un Deus ex machina, est d’autant plus fascinant qu’il conduit à un changement d’esthétique assez radical, passant d’un univers de soap-opera à une ambiance quasiment gothique, faites de couloirs sombres, de teintes bleutées et de compositions de cadre pré-argentesques, où l’architecture se fait personnage, où le lieu finit par peser, écraser ses héros comme sous l’emprise d’un fantôme.

Le décor dans ces dernières séquences fait même écho au Haunting de Robert Wise. Au vu de cette dualité, et de la présence de deux chef opérateurs, émettre l’hypothèse que Russell Metty (L’Impossible Monsieur Bébé d’Howard Hawks, Le Secret magnifique de Douglas Sirk, Spartacus de Stanley Kubrick) ait photographié la première partie et Ellsworth Fredericks (Body Snatchers de Don Siegel, Le Fleuve sauvage d’Elia Kazan, Sept jours en mai de John Frankenheimer) la deuxième est à vrai dire assez tentant. On sent que le sujet inspire David Lowell Rich, qui peaufine son climat, avec élégance, dans une forme loin d’être anonyme, très mobile, multipliant les mouvements de caméra, les travellings latéraux derrière les personnages, comme s’ils étaient toujours observés. C’est probablement dans son hybridité que Les Griffes de la peur est le plus convaincant, dans ce va-et-vient constant entre les inspirations, qu’il confronte et fait se heurter plutôt que de les fusionner. David Lowell Rich allie également le pur et l’impur à travers ce parti pris de mettre face à face le classicisme policier et le primitif, le trivial, l’animal à l’image de ces matous tout-puissants. En cela il rappelle parfois le travail d’interpénétration, de contamination d’Emilio Miraglia dans La Notte che Evelyn uscì dalla tomba (L’appel de la chair) où bouillonnaient pêle-mêle giallo, pulsions sadiennes et gothique, établissant une forme de cinéma de frontière dont l’intelligence était justement de ne pas choisir entre ses tons et ses matières. Voilà donc un objet singulier et inclassable, bel avatar de ce cinéma de l’entre-monde, qui joue le jeu du genre et de la filiation hitchcockienne pour mieux affirmer son altérité.

Le film sort simultanément dans plusieurs pays, notamment en Angleterre et en France. Les éditions Powerhouse – Indicator et Rimini utilisent le même master offrant une image d’excellente facture, mettant en valeur le travail en duo de Russell Metty et Ellsworth Fredericks. Pour les amateurs, l’édition Rimini propose la version française très rare, contre un commentaire audio de Kevin Lyons pour l’édition Indicator – Powerhouse.

Les deux bonus de l’édition Rimini sont une très intéressante intervention de 21 minutes de Gilles Gressard autour du film, ainsi que la fin alternative TV presentée par ce même intervenant révélant tout le travail de censure effectué pour cette version, dénaturant le climat original du film. Powerhouse – Indicator à ce titre offre en intégrale la version TV dans une qualité moindre : une curiosité, mais très en dessous de la version cinéma. Dans Pussies Galore (2021, 21 mins), l’écrivain et critique Kim Newman s’intéresse au sous-genre de l’horreur féline. Two Evil Eyes (2021, 38 mins) s’attarde à la comparaison des deux versions. Pour compléter la galette, une galerie d’images du matériel promo et publicitaire.

Les deux éditions ont leur livret. Dans l’anglaise, une analyse de Kasandra O’Connell, des extraits du dossier de presse, un interview d’archive de Gayle Hunnicutt, un choix des réceptions critiques de l’époque. Dans la française un beau texte synthétique de Marc Toullec autour de l’horreur féline dans le cinéma.

Des sous-titres anglais chez Powerhouse – Indicator et des français bien évidemment chez Rimini ! Faites votre choix ou prenez les deux !

_____________

(1) Il ne serait pas étonnant qu’Argento se soit inspiré de cette séquence pour la célèbre attaque féline contre Daria Nicolodi dans Inferno (1980)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).